Votre recherche dans le corpus : 849 résultats dans 4111 notices du site.

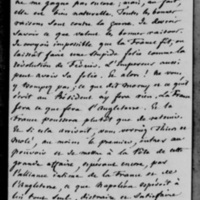

Versailles, Vendredi 21 Juin 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot

8 heures

J’ai trouvé un bon appartement & un détestable dîner. Je reste. Ce bon Constantin m’a accompagnée et me quitte ce soir. Pour revenir me trouver demain. Dans tout les cas, je reste ici demain & dimanche. Demain je dîne chez les Stockhausen, et Dimanche je vous attends ici. Ne manquez pas de venir je vous en supplie, parce que j'écarte tout le monde. Si vous me plantiez là. Je serais parfaitement abandonnée. J’attendrai de vos nouvelles demain avec impatience. Je m'ennuie déjà beaucoup, c’est ce qu’il y a de plus clair dans mon histoire. Adieu. Adieu.

Le temps est superbe. Rappelez- vous qu’après cinq heures demain. Je serai chez les Stockhausen à Marne c’est à côté de Ville d'Avray. Adieu, bonsoir, bonne nuit et surtout, adieu.

Versailles, Samedi 22 juin 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je trouve votre lettre à mon retour d’une promenade et d’une visite chez Lady Sandwich, le garde m’a attendu depuis 1 heure. Je dis cela pour le légitimer. Merci de la promesse pour demain, je vous attendrai de pied ferme au réservoir depuis quatre heures. Et nous nous promènerons , nous dinerons, nous promènerons encore, & la causerie !

J’ai assez bien reposé cette nuit. L’air est fort agréable pas autant qu'à Fontainebleau, mais c’est qu’il fait plus chaud. Constantin m’a quitté à 9 heures. Il revient aujourd’hui à 4. Nous irons diner ensemble. Il me ramène ici et s’en retourne à Paris. Si j'ai quelque chose je vous le manderai par lui.

Je vous remercie de l’affaire de Pogenpohl. J'ai lu le Siècle ce matin, et j’ai été étonnée de la causerie avec Thiers. Lady Sandwich lui donne à dîner mardi ici, c’est-à-dire dans une maison de campagne qu’elle a louée ici. Elle m’a fait vos éloges d'une manière très exaltée. Adieu. Adieu

Je n'ai rien à vous raconter que mon ennui. Cela n’est pas touchant, puisque je l'ai voulu. Si vous pouvez m’apporter demain la vie de l'Abbé de Rancé vous me feriez une grande charité. Je n’ai rien à lire. Au fond je ne croyais pas que je trouverais un appartement et je n'ai rien apporté, pas même un bonnet. Adieu mille fois.

Versailles, Lundi 24 juin 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot

1 heure

C’est vraiment aujourd’hui la St. Jean. Le dîner à Chatenay ! Nous massacrons nos anniversaires. C'était aujourd’hui qu’il fallait venir à Versailles. Merci de la bonne journée d’hier. J'ai fait beaucoup de réflexion sur la nécessité absolu, quand on est chef du gouvernement, de tenir les partisans au courant de toute démarche ou ligne de conduite qui a de l'importance. L'exemple de Peel est frappant. Il n'aurait dû rien commencer, sans en prévenir ses amis. Il y a bien des dangers à leur causer de la surprise. Je parlerais longuement sur ce chapitre, j’en suis très préoccupée depuis hier. Quelles séances à la Chambre du commerce ! What a shame !

J’attends mon cuisinier et puis j’attends mon neveu ; avant tout cela j’attends un orage, car le temps est bien couvert. L'orage m’est égal en bonne compagnie. Seule, je ne l’aime pas du tout.

5 heures. L'orage n’est pas venu. Je me suis fait traînée en calèche. Seule là où j’étais hier avec vous ! La lettre de Brünnow à la Duchesse de Somerset a été insérée dans le journal de Hambourg. Je serai curieuse des commentaires ici si on en fait.

Rue St Florentin, 10 heures du soir. J’ai attendu votre lettre. Elle n’est point venue. à 7 3/4 je me suis mise en voyage. J’ai marché, j’ai roulé avec Constantin. J'ai été à Auteuil. J’ai vu des voitures. On m’a dit à votre porte qu'il y avait beaucoup de monde. Je n’ai pas osé vous faire sortir ; et n'ayant pas prévu ce contre-temps. Je n’avais pas de lettre à vous faire remettre. Je vous envoie ceci avant de me coucher. Stryboss va le remettre au foreign office. Adieu. Adieu. Je vous attendrai demain à midi ici. Adieu.

Val Richer, Vendredi 29 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’avais deviné le 2 Déc. J'hésitais entre le 2 et le 10. Il a préféré l'avènement de son oncle au sien propre. Je reçois un mot de Molé qui s'ennuie à Champlâtreux quoiqu’il soit décidé. à y rester jusqu'à Noël. Il me paraît en good spirits, presque high. Montalembert m’écrit aussi pour m'envoyer son livre ; il espère que je lui pardonnerai d'être si catholique en faveur de ce qu’il est si parlementaire.

Je pardonne tout à tous, aux uns parce qu’ils sont mes amis, au autres parce qu'ils sont mes ennemis. Voilà qui est bien politique et bien chrétien.

Je suis interrompu par Albert de Broglie qui vient dîner avec moi. Son père n’arrive que dans quelques jours. Adieu, Adieu.

Val Richer 29 oct 1852

Val Richer, Samedi 25 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

L'article du Moniteur est certainement ce qu’il y a eu jusqu'ici de plus positif. C'est une vraie déclaration d'Empire. Le Président fait jusqu'au bout ce qu’il a dit ; pour ceci, il ne veut venir qu’à la suite et obéir, sinon à la force, du moins à la volonté publique. Tout le monde le poussera, depuis le peuple jusqu'au Moniteur. Alors il acceptera. Je ne sais pas si le jeu était indispensable ; mais il est bien joué, et il le sera jusqu'au bout. Je ne crois pas que le bout soit bien loin.

Autre grande personne qui ne veut pas prendre d'initiative ; la Reine Victoria pour les obsèques du Duc de Wellington. Je ne comprends guère cette hésitation. Pourquoi ne pas faire soi-même, et tout de suite, tout ce qui se peut faire pour honorer un grand serviteur de la couronne ? Il me paraît que j’avais raison de croire que Lord Hardinge serait commandant en chef. Je le vois dans mes journaux. Est-ce sûr ?

Si Chomel voit aller voir la Duchesse d'Orléans, je suis bien aise qu’il ne vous quitte que lorsque vous commencez à être mieux. La Duchesse d'Orléans ferait bien, je crois, de ne retourner à Eisenach que lorsqu'elle sera tout-à-fait rétablie ; elle est là bien seule et bien loin.

J’ai reçu hier des nouvelles de Mad. de Staël qui me dit que les Broglie la quittent tous dans les premiers jours d'octobre pour revenir à Broglie. Mad. d’Haussonville est allée rejoindre son mari à Gurcy. Il y est fort tranquille, et ne songe plus qu’à chasser.

J’ai peine à croire que le Roi Léopold joue dans la question commerciale avec la France. Ses ministres actuels ne se refusent à ce que la France demande que parce qu'ils n'osent pas ; ils craignent les Chambres et l'opinion Belges. Les ministres que Léopold aurait, s'il renvoyait ceux-ci, oseraient encore moins ; ils auraient tout le cri libéral contre eux. Je n’entrevois pas comment on sortira de cette impasse. Ni à Paris, ni à Bruxelles on n'osera céder. Voilà votre petite lettre. Il ne dépend ni de vous, ni de moi de faire des nouvelles, et la correspondance ne vaut pas la conversation. Adieu, Adieu. G.

Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Empire (France), Famille royale (France), Femme (santé), Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait, Pratique politique, Presse, Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)

Val Richer, Samedi 23 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je fais comme vous le désirez : je ne vous parle pas de votre santé. Mais je compte que d'autres mon parleront. J’ai le malheur, un vrai malheur, de ne pas avoir pleine confiance dans vos impressions ; mais je ne puis rester dans mon incertitude. Dieu veuille que cette fois encore, vos impressions vous trompent et que j'aie raison d'en douter !

Maintenant que l'Empire est fait ; il semble qu’on n'aie plus à parler de rien. J'entends faire beaucoup de raisonnement sur la seule question qui reste, sur le chiffre des suffrages. Je ne me donne pas la peine d’y penser. Je suis convaincu que le chiffre sera fort.

Pas plus que vous, je ne puis croire à Napoléon 3. La faute est si claire et le moyen de l'éviter si simple ! C’est très bien fait de vouloir être roi légitime ; mais il ne faut pas s'y prendre trop tôt, pas plus que trop tard.

Protecteur des lieux saints serait une autre faute un peu ridicule. Si on avait réussi dans la négociation de Constantinople, si on était rentré en possession de la prépondérance sur les Lieux Saints, à la bonne heure ; mais après avoir à peu près échoué, la vanterie serait trop forte. Et qu’en dirait-on chez vous ? Il y a là une question d’amour propre religieux sur laquelle vous vous êtes toujours montrés, très susceptibles.

Onze heures

Votre lettre me plaît. Elle est plus animée. Je voudrais savoir tout ce qui vous abat ou vous relève, suivre toutes vos impressions. J'y réussis bien mal de loin. Adieu. Adieu. Ce que vous me dites d’Aggy me fait plaisir. Adieu. G.

Val Richer, Samedi 21 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

On me dit que M. de Rémusat est retourné chez lui dans sa terre de Laffitte, près de Toulouse. Il n’a donc pas refusé de rentrer. Peut-être aura-t-il écrit une lettre pour constater qu’il n’avait pas demandé à rentrer. Il est fier, et taquin. Je n’ai du reste aucune nouvelle de lui, directe ni indirecte.

Si Mad. Kalerdgi veut venir à Paris, elle a tort de se mettre mal avec les autorités Française et Russe, de Paris ; à moins qu’elle ne soit sûre de réussir à les renverser. Il ne faut pas tenter ces choses-là, et ne pas réussir. Il me paraît que la part de la petite intrigue de société est assez grande dans votre monde diplomatique.

Je lis dans l’Assemblée nationale, un beau récit de la rentrée du jeune Empereur à Vienne. Y a-t-il quelque exagération ? Le succès du voyage en Hongrie et de la rentrée doit faire venir l’eau à la bouche au Président. Je doute que la session des conseils généraux rende tout ce que peut-être on en attend. Personne n'est disposé à prendre grand peine, ni la moindre initiative. On a envie de rester comme on est, rien de moins, rien de plus. L'absence, non seulement involontaire, mais volontaire, de toute prévoyance est le trait du moment.

11 heures

Je n'ai pas de lettre ce matin et rien de plus à vous dire. Adieu donc et continuez de marcher sans vous fatiguer. Il fait ici, un temps affreux. Le mois d'Août nous fait faire pénitence de nos plaisirs du mois de Juillet. Adieu, Adieu. G.

Val Richer, Samedi 18 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je viens d’arriver, un peu fatigué. J’ai peu dormi et beaucoup pensé vous. Tendrement, doucement, et bien moins tristement que je n'aurais fait si vous n'étiez pas venu me prendre. A quoi tiennent nos impressions ! Il m'en est resté une très douce de ces derniers moments, et elle dans toutes choses, même le chagrin de vous laisser, et de vous laisser souffrante. Merci encore.

J’ai trouvé en arrivant une lettre de Duchâtel à qui le voyage d’Espagne n’a en effet point plu du tout. Voici textuellement son résumé de ce qu’il voit : " La province est plus éteinte qu’on ne peut se figurer à distance. On dit que sous cette cendre, que forment les classes moyennes le feu socialiste couve toujours, j’incline à le croire. C'est un mal moral dont une médecine purement matérielle ne peut pas triompher. Le seul trait saillant de la situation provinciale de nos côtés c’est le progrès de l'indifférence et de l'abstention. On ne va pas voter. J’espère que le suffrage universel finira par mourir de sa belle mort, faute de votants.

La disposition du public est de laisser faire, sans adhésion vive, sans concours actif. Les autorités s'agitent beaucoup pour préparer l'Empire ; le public ne le désire pas, mais ne s'y oppose pas. La partie de la nation qui vise aux places travaille à reculer le plus possible les bornes de la platitude, et de l'abaissement, le reste ne s'occupe que de ses affaires, ne pense pas à l'avenir est à peu près dans l'état de vous qui ont fait une conque maladie, qui se croient en convalescence, mais qui n'ont pas encore repris l’usage de toutes leurs facultés. On dit que le Président renverra l'Empire assez loin. Alors le jeu est singulier. J’ai peine à croire en voyant ce qui se passe, que l'Empire ne soit pas plus proche qu’on ne le dit. Il serait étrange de se donner tant de peine pour préparer les décorations, et les rôles de la pièce et de ne pas lever la toile. "

Tout cela est très sensé, et après le grand bon sens, il finit par son intérêt de cœur : " Nous avons ici un fort beau temps depuis quinze jours. Cela sauve les vendanges, qui étaient compromises. " Adieu, adieu, soignez-vous, faites vous soigner et laissez vous soigner. J'insiste sur Olliffe. Adieu.

Val Richer, Samedi 17 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je trouve les lettres bien fades après nos longues conversations. Savez-vous que nous avons passé six ou sept heures ensemble chaque jour ? Qu'est-ce qu’une petite feuille de papier, et une demi-heure de monologue après cela ?

Je n'ai comme de raison, rien de nouveau à vous dire. De près on peut redire sans cesse ; de loin, c’est ennuyeux. Je me suis ennuyé en route ; j’ai peu dormi. La nuit était claire et douce, une lune magnifique. Vous souvenez- vous de la jolie cavatine mira la vaga luna ? Qui donc chantait cela ? Mario au Grisi ? Personne ne chante plus.

J’ai trouvé ici la population très émue de la cherté du pain et des perspectives de renchérissement. A part le désordre matériel, ce sera une source de grand désordre moral, une recrudescence des plus mauvaises passions démagogiques. Le bruit se répand, et on le répand, que ce sont les propriétaires, les riches, les légitimistes qui causent le renchérissement, en gardant leur blé pour le rendre plus cher encore plus tard. Si c’est là une manoeuvre pour repousser l’idée que c’est la faute du gouvernement si le blé est cher, elle est aussi bête que coupable ; le peuple en voudra aux riches et au gouvernement tout ensemble. Dupin a fait à son comice agricole, un bien mauvais discours, s’il a envie de rentrer à la cour de cassation, qu'avait-il besoin de flatter les plus bas préjugés populaires, en même temps que le pouvoir ? Ce n’est pas la populace qui nomme les procureurs généraux. Je méprise, mais je comprends, les platitudes utiles. A quoi bon les inutiles. Du reste, ce luxe de bassesse des espèces est un petit plaisir que Dieu donne aux honnêtes gens ; il veut qu’on puisse se moquer de ceux qu'on méprise. Je vous quitte pour faire ma toilette. Votre lettre m’apportera peut-être quelque nouvelle. Petite nouvelle probablement ; nous n'en aurons de grandes que quand le refus de votre Empereur et les résolutions des cours d'Occident seront arrivées à Constantinople.

Onze heures

Je n'aurai de vos nouvelles que demain les journaux ne me disent rien de tout. Adieu et Adieu. G.

Mots-clés : Conversation, Economie, Ennui, Opinion publique, Politique (France), Relation François-Dorothée

Val Richer, Samedi 11 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je n'ai plus de goût à vous écrire ; nous causerons mardi matin. Faites- moi savoir chez moi, où j’arriverai de très bonne heure, à quelle heure vous voulez que j'aille vous voir.

C’est tout simple que Turgot fasse valoir Drouin de Lhuys. Celui-ci ne manque ni d’esprit, ni de tradition. Bien élevé d'ailleurs. et sachant vivre. C'est probablement le meilleur choix que le Président eût à faire. Ce qui est tout simple aussi, c’est qu’il vaille et fasse mieux cette seconde fois que la première.

Le journal des Débats, c’est-à-dire John Lemoisne est risible avec son acharnement à vouloir que l’Angleterre soit à la veille de nouvelles guerres de religion. Ce qui s'est passé là depuis deux ans démontre précisément le contraire ; à quoi ont abouti, et le grand mouvement catholique du cardinal Wiseman et le grand mouvement protestant contre le cardinal Wiseman ? à un bill qui n’est pas exécuté, sans que personne se plaigne de la non-exécution et à l'acquittement du Dr Achilli que tout le monde a trouvé et déclaré coupable. L’Angleterre reste protestante, comme auparavant et les Catholiques ne sont pas plus persécutés qu'auparavant. Pays de bon sens et de justice où les sottises font beaucoup de bruit et peu d'effet.

Onze heures

Vous m'écrirez encore demain, mais plus lundi. Ma place est retenue à la malle poste pour lundi soir. Je remets à mardi, Mad. Kalerdgis et toutes les causeries. Adieu, adieu. G.

Val Richer, Mercredi 8 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Dites-moi précisément quel jour Aggy part pour son petit voyage. J’irai passer avec vous trois jours pendant son absence. Je veux voir par moi-même comment vous êtes et me donner, nous donner ce rafraîchissement dans le cours d’une si longue séparation. Je puis faire cela la semaine prochaine. J’attendrai après demain vendredi votre réponse pour fixer le jour de mon départ. Ce sera un charmant plaisir.

Je m'étonne que le Président ne soigne pas Cowley autant que Hubner. Il compte sans doute davantage sur la complaisance, de l’Autriche pour sa grande affaire ; mais il a besoin aussi de celle de l'Angleterre, et je ne la crois pas inabordable. Ce que vous me dites de Lord Cowley quant aux chances de l'avenir n’est probablement pas son sentiment à lui seul dans son gouvernement. La politique anglaise est peut-être, de toute celle qui vit le plus dans le présent. Le Cabinet actuel d'ailleurs n'est guère en état, ni en disposition d’aller au devant d’aucune difficulté, il les éludera tant qu’il pourra et n'en créera à personne pour ne pas s'en créer à lui-même.

Le journal des Débats répond à ma question ; il annonce le rappel du ministre de France à La Haye, le petit d’André, si je ne me trompe. Je doute que cela fasse revenir les Chambres hollandaises, au traité sur la contrefaçon. Ce seront de mauvais rapports inutiles.

Mad. Kalerdgi manquera à l'Elysée et à M. Molé. Il a le goût des comédiennes Mad. de Castellane valait mieux que celle-ci. Elle était capable de dévouement. Je doute qu’il en soit de même de Mad. Kalerdgi. Passe pour le dévouement d’un jour ; mais la dévouement long exclusif, non. Mad. de Castellane, il est vrai n’avait pas commencé par ce dévouement-là ; mais elle y était venue. C'est quelque chose. à propos de Mad. Kalerdgi, Piscatory me revient à l’esprit. J’ai eu de ses nouvelles il va mieux. Il a eu une forte esquinancie mais il a une de ses filles assez gravement malade, ce qui le tourmente beaucoup. Il a du cœur. Il se tient parfaitement tranquille entre ses enfants et les champs.

Onze heures

Je vous chercherai de vieux Mémoires. Ce pauvre Piscatory a perdu sa fille, une enfant de douze ans. Je reçois trois lignes de lui. Adieu, Adieu. G.

Val Richer, Mardi 26 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Il m’est revenu hier que le roi Jérôme avait de nouveau repris grande confiance. L'examen attentif des anciens Senatus consultes rend difficile, le système de l'adoption. L'Empereur Napoléon l’a formellement interdit à ses successeurs. On ne veut pas s'écarter de sa volonté. J’ai peine à croire à une superstition si jeune.

Il me revient aussi qu’on parle d’une protestation du comte de Chambord. Vous m’avez dit que ses amis, le Duc de Noailles entre autres, le niaient tout-à-fait, et conseillaient le silence. Il y a du pour et du contre. Le silence est peut-être le plus sensé et le plus probable.

Entendez-vous dire que la bourse est inquiète et que malgré le discours de Bordeaux et l'hymne de Mlle Rachel, les idées de guerre roulent dans des têtes qui ne sont pas sans importance ?

Je persiste à croire à la paix prochaine. Je suis convaincu que l’Europe y aidera jusqu'à la dernière limite de la possibilité.

Mes hôtes Anglais sont partis hier. J’ai fini des visites. J'en ai eu cette année au moins autant que j'en désirai. Certainement si je n'étais pas pressé d'aller vous voir je resterais ici plus tard. J’ai peu de curiosité pour les petites choses, et peu d’espérance, pour les grandes.

Le mouvement et le bruit de Paris ne conviennent guère à cette disposition. Mais je veux vous voir. Je compte décidément partir le 12 et vous voir le 13. Ma fille aînée part le 2.

Onze heures

J’ai toujours un peu craint, je vous l'avoue, que votre faveur n'allât pas beaucoup au delà de l'amusement que vous donnez. L’égoïsme, tantôt sérieux, tantôt frivole, est la vice d'en haut. Quand on a obtenu ce qu’on veut, ou ce qui plaît, on ne pense plus à rien ni à personne.

On pouvait prédire l'apoplexie d’Appony. Ce serait plus singulier si c’était sa femme. Adieu, Adieu.

Il fait bien vilain. Je crois qu’il est certain qu’à propos de l'Empire, on ne fera et ne dira rien à Claremont. La Duchesse d'Orléans avait quelque envie de parler, au nom de la monarchie constitutionnelle. Les Princes sont décidés à se taire.

Val Richer, Lundi 6 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Vous me demandez des lectures. Vous intéressez-vous d’autant plus à un temps que vous vous en êtes plus, et plus récemment occupé ? Si c’est là votre disposition, quand vous aurez fini l’histoire de la Restauration de Lamartine, prenez l’histoire des deux restaurations de M. Vaulabelle, un moment ministre de l’instruction publique sous le gouvernement provisoire, après Carnot, je crois. Six volumes non terminés ; cela va jusqu'en 1827 et à la chute de M. de Villèle. C'est l’histoire révolutionnaire de la Restauration ; parfaitement révolutionnaire ; tout est bon pour défendre ou répandre la révolution ; tout est légitime contre la légitimité ; l’auteur accepte et accepterait tout y compris la ruine de la France, plutôt que de transiger une minute avec les adversaires quelconque de la Révolution. Cela dit, c’est un livre curieux, sérieux, fait avec soin, avec un certain talent lourd, mais passionné, avec conscience quant à la vérité des faits et même avec une certaine intention d'impartialité quant aux personnes. C’est un mauvais livre qui mérite d'être lu.

Il y a quatre ouvrages à lire sur l’histoire de la Restauration ; Lamartine et Vaulabell, plus Lubis, celui- ci est la droite Villèle et gazette de France ; plus Capefigue, recueil d'anecdotes, de documents, écrit avec une fatuité pédante et intelligente. Tous livres faux, et dont aucun ne restera parce que, ni pour le fond, ni pour la forme, aucun n'est l’histoire ; Lamartine seul offre çà et là pour la forme, des traces d’un esprit et d’un talent supérieurs ; mais tous amusants aujourd’hui et nécessaires à consulter plus tard, pour qui voudra connaître notre temps. Si vous aimez mieux quelque chose encore plus près de nous, lisez l’Europe depuis l'avènement du Roi Louis-Philippe, jusqu’en 1842, par Capefigue, dix volumes. C'est bien long et bien médiocre, mais animé, plein de détails sur les faits, sur les personnes, et plutôt vrai que faux, un long bavardage écrit par un coureur de conversations et de nouvelles qui ne vit pas habituellement dans le salon, mais qui y entre quelque fois.

Si vous voulez les romans, demandez les trois ou quatre nouvelles de Mad. d'Arbouville, la femme, laide et morte, du Général d’Arbouville. Vous l’avez rencontrée, je crois, chez Mad. de Boigne. Vraiment une femme d’esprit, dans le genre roman, du cœur elle-même, et l’intelligence du cœur des autres. Je crois qu’il y en a quatre, Marie, Le médecin de village, je ne me rappelle pas le nom des deux autres. Ils ne portent pas le nom de l'auteur, mais tout le monde sait de qui ils sont. Voilà ma bibliographie à votre usage.

Je m'attendais à votre réponse sur Lady Palmerston. Il y a beaucoup de sa faute, un peu de la vôtre. Elle a mérité que vous vous détachiez (je ne veux pas dire détachassiez) d'elle ; mais vous vous détachez aisément quand vous n'aimez plus beaucoup. Vous ne tenez pas assez de compte du passé, même du vôtre.

Deux romans qui me reviennent en tête vraiment spirituels et intéressants, Ellen Middleton et Grantley manor, de Lady Georgia Fullarton. Moi qui n’en lis point, j’ai lu Grantley Manor qui m'a plu, et surtout attaché. C’est un peu tendu.

Comme je ne lis jamais les journaux Allemands, je ne savais pas qu’ils fussent violents contre le Président. Mais je vois que faute de répression à Berlin, Tallenay vient d'adresser à ce sujet une note à la diète de Francfort. C'est faire une bien grosse affaire. Je ne doute pas que la diète me réponde, très convenablement ; mais après ? Gouvernements, ou amants les plaintes inefficaces ont mauvaise grâce.

On annonce l’arrivée à Paris du Marquis de Villamarina, comme ministre de Sardaigne en remplacement de M. de Collegno. S'il vient, vous ferez bien de l’attirer chez-vous. C’était autre fois un homme d’esprit. Il y a longtemps à la vérité.

Pauvre Anisson qui est venu mourir subitement à Dieppe. C’était un bon et honnête homme, aussi honnête que laid. Ce sera un chagrin pour Barante.

Quel volume ! Presque comme si nous causions. C'est bien différent pourtant. Adieu. en attendant la poste, je vais faire ma toilette.

11 heures

Je n'ai plus de place que pour adieu. Adieu. G. On m'écrit que le Sénat sera convoqué pour le 20 novembre.

Val Richer, Lundi 4 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Puisque vous avez besoin des médecins. Je suis bien aise que vous ayez vu concurremment les deux meilleurs. Le départ de Chomel vous y a obligé. Vous ne pourrez pas les garder tous les deux à son retour ; mais vous comparerez leurs avis et leurs procédés et Olliffe se changera de prendre de l’un et de l'autre, ce qui vous sera bon. Andral est moins agréable de sa personne que Chomel ; mais je lui crois plus d’esprit, et il est extrêmement consciencieux.

Je n’ai absolument rien à vous dire. Rien n’est plus stérile que l’attente d’une chose prévue et regardée comme certaine.

Dans le sentiment public, l'Empire est déjà du passé. Pour moi, je ne vis plus qu’avec Cromwell. Si vos yeux vous le permettent quand il paraîtra, il vous amusera à connaître quoique aucun passé ne vous amuse guère.

C'est le bruit de la bourse, m’écrit-on que le Pape viendra sacrer le nouvel Empereur. Je n'y crois pas. Pourtant, il se fera sacrer. L'exemple de son oncle, et ses propres relations avec le Clergé lui en font une loi. Par qui ? L’archevêque de Paris sera bien petit Il n’ira pas le faire sacrer à Reims. Peut-être un sacre collectif ; tous les cardinaux Français réunis. Je suppose qu’on a pensé à cet embarras.

Onze heures

Adieu, adieu. Les paroles sont aussi vaines sur l'Empire que sur la santé. Il faut attendre. Adieu.

Val Richer, Lundi 1er novembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis bien aise d’entrer dans ce mois. Il faut que j’ai bien du goût pour vous, car je n’en ai pas le moindre. pour Paris. Il est vrai qu’on n'a rien à se dire à présent. Et je ne crois pas qu’on est grand chose à se dire de quelque temps, sauf de cérémonies, ce qui est le plus ennuyeux bavardage. Je ne suis pas surpris de Lavalette, Mussuren et Callimachi. C'est ce que j’avais présumé. Il est déplorable que de telles perturbations puissent venir de là. Stratford Canning à Paris ne serait pas commode. Moins dangereux pourtant là, ce me semble, que partout ailleurs. Il est honnête, ferme et capable. Trois qualités que j’aime par goût et dont l'expérience m’a fait faire encore plus grand cas. Vous même, vous l’aimeriez certainement mieux à Paris qu’au Foreign office à Londres.

Abdel Kader me fâche. Non pas pour ses trouve qu’il y a, dans l’ouvrage, plus de talent que jamais. Il écrit toujours avec négligence. Il aura son public, peu nombreux, par insouciance, ou par timidité plus que par opinion. Pour moi, le régime parlementaire à part, je suis décidé à lui savoir beaucoup de gré de se prononcer, lui catholique dans ce moment-ci, pour la liberté religieuse. Je ne sais si son livre fera grand bien à l'Eglise catholique ; mais je suis sûr que Valdegamas et ses amis lui font beaucoup de mal. Je suis certainement le plus catholique des Protestants, mais je reste Protestant. La France ne reviendra pas protestante ; mais si on croit qu'elle redeviendra catholique, comme l'Univers, on se trompe fort.

A propos de Protestants, voici une question qui ne vous touche pas du tout, et dont probablement personne ne vous a parlé, mais enfin auriez-vous par hasard entendu dire si la conviction de l'Eglise Anglicane a quelque chose de sérieux et si le gouvernement anglais se propose de la faire ou de la laisser revivre ? Pardonnez moi, ma demande.

Cuba me paraît bien près de redevenir une grosse affaire. Ce sera une grande iniquité et un grand désordre international que l'Europe laissera consommer. La politique de toute l’Europe est en décadence. Gouvernements et peuples ont l’air de gens pour qui les événements du temps sont un fardeau trop lourd, et qui se décident à le laisser par terre et à s'asseoir eux-mêmes par terre à côté, ne pouvant le porter. Qu'est ce donc que cette tentative d'assassinat à Florence sur le comte Baldasseroni ? Mais je vous fais vraiment trop de questions. Avant quinze jours, ce sera de la conversation, ce qui vaut beaucoup mieux.

Onze heures

Vous faites bien de profiter du moindre rayon de soleil pour vous promener, et je remercie Aggy de ses quatre lignes. Adieu, Adieu. G.

Val Richer, Dimanche 26 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je ne m'étonne pas qu’on attribue au Président quelques vues d’aggran dissement en Afrique ; c’est là qu’il peut tenter quelque chose de ce genre avec le moins de danger du côté, soit de Tunis, soit du Maroc. Je doute que l’Europe, et peut-être même l’Angleterre lui fissent, pour cela, une guerre immédiate ; mais il en résulterait, pour eux, au dehors, surtout à Londres, une situation très gâtée, et au dedans de graves embarras financiers, car, sur ce terrain-là les guerres ne rapportent rien et coûtent énormément. Et tout docile qu’il est, son Corps législatif ne serait guère disposé à lui donner beaucoup d'argent pour de telles conquêtes. A tout prendre, elle lui seraient, je crois plus nuisibles que profitables, et le Constitutionnel a raison de prêcher deux fois par semaine, comme il le fait, l'Empire pacifique et commerçant. Il ne faut pas pousser l’imitation au-delà du nom.

On vient de prendre un petite mesure que vous n'avez certainement pas remarquée, mais dont l'effet sera mauvais dans les départements, c’est la suppression de l'institut agronomique de Versailles. Pure économie, je crois ; on ne sait où en faire, et on en a besoin. Je n’ai pas la moindre opinion sur le fond de la question ; mais je sais, et je vois, autour de moi, que cet établissement plaisait aux propriétaires agriculteurs un peu aisés, et qui veulent que leurs enfants soient bien élevés en restant agriculteurs. Il était fondé ; il commençait à bien marcher. On trouvera cela léger [?] Sans compter qu’on met ainsi à la porte une douzaine de savants considérables qui crieront.

Cela vous est égal, et à moi aussi ; mais je vous dis ce qui me vient à l’esprit en lisant mes journaux.

Qu’est-ce que c’est que votre belle hongroise ? Sera-ce une remplaçante de Mad. Kalerdgis ?

Le discours de Lord John Russell à Stirling en l'honneur du duc de Wellington m’a plu ; la louange est vrai, et dit avec une simplicité ferme. Il n’y a rien de tel que de mourir pour n'avoir plus d'adversaires.

Onze heures

Pas de lettre du tout, ni de vous, ni d’Aggy. C’est trop peu. Donc adieu et adieu. G.

Val Richer, Dimanche 5 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Quand quelque chose vous empêche de m'écrire, faites-moi écrire je vous prie, deux lignes par Aggy ; non pour me donner des nouvelles, dont je me passerais fort bien quand même, il y en aurait, mais uniquement pour me dire ce qui vous empêche d’écrire, et comment vous vous trouvez ; c'est là ce que j'ai tous les jours besoin de savoir, et ce qui me préoccupe quand je ne le sais pas.

J’ai eu hier des visiteurs de Trouville, des Delessert, des Mallet, Hippolyte de La Rochefoucauld, une bande ; ils ont passé ici la matinée. Il y a beaucoup plus de monde, mais pas plus de nouvelles, à Trouville qu'au Val Richer. Il y a eu de la grande compagnie ; elle s'en est allée ou s'en va ces jours-ci. La quantité reste. Le Chancelier et Mad. de Boigne toujours centre le soir, sauf pour ceux qui vont danser au salon. Et toujours très intelligents sensés et causants.

Le 15 Août a été très brillant à Trouville ; illumination de toutes les maisons sur la plage, et celle de Mad. de Boigne très bien illuminée. Et le 26 Août, elle est allée à un très modeste service dans la petite église d'Hennequeville, pour la mémoire du Roi Louis-Philippe. Il y a du bon sens et du bon goût à concilier ce qui est dû aux souvenirs du passé et aux droits du présent, au pouvoir qu’on a servi et aimé et au pouvoir qui maintient l’ordre au profit de tous. Il n’y a pas, dans ce pays-ci, beaucoup de gens qui sachent faire cette conciliation-là.

Voilà, M. de Persigny qui a repris possession de son portefeuille. Est-ce qu’on ne dit rien de l'objet de son voyage à Londres ? Il me revient qu’en dépit des articles du Times et du Moniteur, l’intelligence est très bonne entre le Président et le gouvernement Anglais, et que s’il avait à recevoir de là quelques bons offices, on les lui rendrait volontiers.

Il me revient aussi que la situation de Fould, même en son absence, devient de jour en jour meilleure. On dit, par exemple, qu'aucun ministre n’est plus admis à envoyer au Moniteur un communiqué sans l'avoir fait passer par le Ministre d'Etat. Dans le gouvernement tel qu’il est constitué aujourd'hui, c’est très sensé.

Le vote du Conseil général des Hautes-Pyrénées que Fould présidait, à dû plaire au Président. C'est à la fois le plus positif et le plus large. Quand, M. de Nesselrode, doit-il rentrer à Pétersbourg ?

Je suis impatient de savoir quelles conséquences auront les ouvertures faites à votre fils Paul et les bontés de l'Impératrice pour lui. Je crains un peu d'humeur et de jalousie ministérielle. Le bon vouloir du pouvoir le plus absolu est bien aisément distrait ou entravé.

Avez-vous entendu dire que la Constitution avait été sur le point, il y a quelques jours d'être suspendue pour deux mois, à propos de son article, très inconvenant, il est vrai, sur le duc de Parme ? Antonini s'en est plaint, avec raison. Le Constitutionnel s’est excusé comme il a pu, et on s’est contenté de son excuse publique. Mais il a eu peur. C’est probablement, pour vous une vieille histoire.

Onze heures

Merci de votre lettre. Je suis bien aise que la restauration de M. de Lamartine vous amuse. Je vous chercherai quelque autre lecture. Adieu, Adieu.

Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie, Enfants (Benckendorff), Famille royale (France), Lecture, Louis-Philippe 1er, Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Politique (France), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)

Val-Richer, Vendredi 31 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven

Mots-clés : Amour, Enfants (Guizot), Politique (France), Relation François-Dorothée

Val-Richer, Vendredi 28 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Cinq heures

Je viens de lire attentivement Lord Palmerston habile mensonge d’un bout à l'autre. Bien plus mensonge qu'habile pour qui s’y connait un peu. Il omet hardiment ce qui est. Il affirme hardiment ce qui n'est pas. Ce serait ridicule et périlleux, s’il n’était pas sûr de son public et s’il avait des contradicteurs bien décidés.

Grèce. Il oublie qu’en 1835 il a dénoncé le Duc de Broglie au Prince de Metternich comme trop favorable à une constitution à Athènes.

Portugal. Il ne songe plus à renverser Costa Cabral. Donc il n’y a jamais songé.

Espagne. Narvaez, ce reckless adventurer, dans sa dépêche du 19 Juillet 1846, est aujourd’hui l'observateur le plus fidèle de la constitution.

France. Lord Normanby n'a été lié parmi les opposants à M. Guizot, qu'avec M. Molé, aussi monarchique que M. Guizot.

Autriche. L’Autriche a été six mois sans se plaindre de la non-production d'une dépêche. Donc elle n’avait pas à se plaindre.

Russie. Pas un moment des dépêches de Mr. de Nesselrode, du moins dans ce que j'ai aujourd’hui.

Quand on est aussi effrontément résolu à mentir en se taisant ou en se contredisant. On n'a pas grand peine à se défendre. Il se défend bien quand il accable de compliments la nation française pour retourner, contre les adversaires anglais, le reproche qu'ils lui ont fait de m'avoir renversé par haine personnelle, et avec moi la Monarchie. C'est le meilleur morceau du discours. La péroraison, qui me paraît avoir ou grand succès est un lieu commun d'éloquence vulgaire bon pour des badauds. Mais il a bien fait de s'en servir puisqu’il avait là des badauds pour l'applaudir. Je comprends le succès ; mais c’est un succès qui ne fait honneur ni à l'orateur, ni à son public.

Samedi 29 - 9 heures

Le chaud est passé ici, après deux orages nous sommes entrés, dans une température fort modérée. J'espère qu’il en est de même pour vous. Si le soleil vous fait mal, je finirai par m'en dégoûter. Je ne suis plus curieux que de Peel. Je n’espère pas qu’il dise tout ce qu’il y a à dire. Mais il pourrait dire beaucoup sans dire tout. L’article des Débats sur Palmerston me convient. Je voudrais vous envoyer des nouvelles pour vous distraire un peu de vos paquets. Je n'en ai point. Adieu, adieu.

Avez-vous revu, ou reverrez-vous Chomel avant de partir ? Je vous écris encore à Paris, selon votre ordre. Adieu. G.

Val-Richer, Vendredi 28 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Sept heures

Est-ce donc bien demain que vous partez ? Cela me fait l'effet d’une seconde séparation. Paris est si près ! J’espère qu’au moins les eaux d’Aix-la-Chapelle vous feront du bien. Prenez les avec précaution ; elles passent pour très fortes ; j’ai entendu dire que nous n'avions en France point d’eaux sulfureuses aussi fortes. Je ne vous crois aucun mal spécial et précis ; je vous crois au contraire un bon fond d’organisation et de tempérament. Mais vous êtes affaiblie délicate et susceptible ; il faut vous fortifier en vous ménageant ; des toniques doux et soutenus ; point de secousse. C'est dommage que je ne sois pas médecin et votre médecin. Je suis sûr que je vous traiterais à merveille. Mais vous n'êtes pas commode pour votre médecin.

J'attends Londres dans beaucoup de curiosité. Personne n'aura dit ce qu’il y à dire, et ce qui tuerait infailliblement Lord Palmerston, peut-être même dans la Chambre des Communes actuelle. Je connais bien les Anglais. et je les comprends d'instinct encore mieux que je ne les connais ; je sais qu’elles sont les cordes qu’il faut toucher pour aller jusqu'au fond de leur âme. Ils ont à la fois le respect des anciennes choses, des anciennes lois, et le goût de la liberté ; ils sont en même temps de vieux conservateurs et des libéraux sensés et honnêtes ; il faut leur montrer que Lord Palmerston ne leur ressemble et ne leur convient ni sous l’un ni sous l'autre rappor ; qu’il fait en leur nom de la politique qui n’a rien d'Anglais, point de dignité, point de moralité point d'intelligence des vrais intérêts de la liberté dans le monde comme de la considération et de l'influence de l’Angleterre. Je voudrais soulever contre lui, l’esprit libéral des Anglais, aussi bien que leur esprit conservateur, et le leur faire voir tel qu’il est réellement, comme un brouillon sans prévoyance et sans foi, qui va servant et semant partout, l'anarchie révolutionnaire, et qui revient ensuite dire dans le Parlement qu’il a soutenu l'Angleterre et la liberté tandis qu'il les a partout compromises, et rendues suspectes ou odieuses. Vous voyez ; je retombe toujours dans mon ancien métier. Je vous assure, et vous me croirez sans peine, que mon discours serait très bon.

10 heures

J’avais bien raison de vous envoyer un discours. Je viens de parcourir celui de Lord Palmerston. Le meilleur, ce me semble, qu’il ait jamais fait. Spirituel, spécieux et convenable. Je le lirai attentivement. Mais je persiste dans le mien. La réponse à Lord Palmerston pourrait être foudroyante. Puisque Sir J. Graham s'est engagé si avant, Sir Robert Peel en fera certainement autant et parlera bien. Le débat est solennel. Et certainement Palmerston en restera blessé à mort. Je crains seulement que le public, les badauds honnêtes, ne soient pas suffisamment détrompés et éclairés, sur son compte. Vous aurez moins chaud aujourd'hui. L'orage n’est pas encore fini. Il abattra la poussière sur votre route. Adieu. adieu. G.

Val-Richer, Vendredi 26 Juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’aimerais mieux n'avoir pas pour mon voyage, les torrents de pluie qui nous inondaient hier. Une fois arrivé, j'oublierai la pluie ; mais je voudrais que tout eût l’air content et gai autour de moi. Je ne saurai que demain matin, si je suis partir de Paris dimanche soir pour être à Ems mardi avec la poste. En tous cas, je partirai d’ici demain soir. Je ne vous écrirai pas demain. Je vous écrirais dimanche de Paris si je ne pouvais en partir que lundi.

A en juger par les apparences, le Prince Emile a tout-à-fait raison sur l'Allemagne. La révolution est évidemment hors d'état de faire là ce qu’elle veut. Mais je doute que les vieux gouvernements en soient plus capables, eussent-ils de l’esprit de refaire ce qu'ils voudraient. De tels événements même quand ils avortent, ne laissent pas en vie ce qui était avant eux. Comme vous le disait votre Prince de Saxe-Meiningen, on ne ramènera pas purement et simplement l'Allemagne, à l'ancienne confédération. A la suite de tout ceci, il se fera, au-delà du Rhin, plus ou moins d'unité et de constitution, mais il s'en fera. Vous me dîtes que le Prince de Prusse est devenu plus libéral que son frère, qu’il n’y aura en Autriche que des États locaux à qui on dira un mot du budget. Des Etats locaux partout en Autriche, un mot du budget à tous ces états, et le Prince de Prusse libéral ; mais ce sont là des changements énormes. Et l’Empereur d’Autriche sur son trône et le Prince de Metternich dans sa retraite, et votre Empereur dans sa grandeur intacte et inaccessible, regarderont pourtant cela comme des victoires et ils auront raison. Le monde change ; il faut s'y résigner et changer soi-même autant qu'il le faut pour être en harmonie avec la grande métamorphose, au lieu d’y mourir.

On se sépare bien mal à Paris. Le Constitutionnel, le Pouvoir, tous les amis de l'Elysée prennent la nomination de la Commission permanente avec beaucoup d’amertume. Les Burgraves, si triomphants après le vote de la loi électorale n'ont pas que, ou n’ont pas voulu s'y faire nommer eux ou leurs amis déclarés. M. Molé figure là comme un portrait d'ancêtre. Piscatory s'est mis de côté soit pour échapper comme il me l'a dit, aux embarras de la situation dans l’intervalle, soit crainte de ne pas réussir. La majorité est en dissolution. L'Elysée ne peut rien. Je ne crois à aucun grand acte de personne. Mais il arrivera quelque évènement. Quand les hommes ne peuvent décidément plus rien, ni avancer, ni rester, Dieu s’en mêle.

9 heures

Voilà votre lettre. Je ne vous en dis pas d'avantage. La coalition n’a pas pu réussir à faire passer M. Grévy pour la Commission permanente. Adieu, adieu. Je suis charmé que vous partiez d’Ems le 8, puisque je n'y pourrais rester davantage. Adieu. G.

Val-Richer, Vendredi 20 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

2 heures

J'arrive. Point de lettre de Richmond. Ce n’est pas encore une inquiétude ; mais c’est un mécompte. Je suis sûr que le retard n’est pas de votre fait. Quelque curieux probablement. On me dit qu’il faut prendre garde au nouveau directeur de la poste de Lisieux. Je n'y prendrai point garde. On lira mes lettres si on veut. On y trouvera peut-être quelque amusement, peut-être même quelque profit. On n’y trouvera rien que je sois bien fâché qu’on ait lu. Si j’avais quelque chose à vous dire que je tinsse vraiment à cacher, je saurais bien vous le faire arriver autrement que par la poste. Faites comme moi. Ne nous gênons pas en nous écrivant. Nous n'avons aucune raison pour nous gêner, et nous avons assez d’esprit pour nous ingénier, si nous en avions besoin. Les gens d’esprit sont toujours infiniment plus francs et plus cachés que ne croient les sots.

J’ai passé ce matin du Havre à Honfleur, par une mer encore grosse. J’ai trouvé à Honfleur la calèche qui m’attendait, et je suis venu ici en quatre heures à travers la pluie sans cesse traversée par le soleil.

Ma maison et mon jardin sont en bon état, comme si j’en étais sorti hier. Des fleurs dans le salon, et dans la bibliothèque ; mes journaux sur mon bureau, les allées nettoyées les parquets frottés. Cela m’a plu et déplu. Tant de choses m'ont rempli l'âme depuis que je ne suis venu ici ; je ne puis me figurer qu’elles n'aient laissé ici aucune trace. Et puis cette tranquillité tout autour de moi, cette non interruption du passé et de ses habitudes, cela me plaît, et même me touche, car je le dois aux soins affectueux de deux ou trois personnes, amis ou serviteurs, qui ont pris plaisir à tout conserver ou remettre en ordre, et qui m’attendaient à la porte. J’ai rencontré beaucoup d'affection en ma vie ; je voudrais en être assez reconnaissant.

Je me suis vanté trop tôt hier en vous disant que je n’avais rencontré dans l’accueil du Havre rien d’agréable, ni de désagréable, de la déférence dans l’indifférence. Cela a un peu changé deux heures aprés. Cinquante ou soixante gamins se sont réunis sous les fenêtres de l’auberge où je dînais, et se sont mis à crier : « à bas Guizot ! » et à siffler. Cinquante à soixante curieux ou plutôt. curieuses se sont attroupés autour d’eux. Pas l’ombre de colère ni de menace ; une curiosité mécontente de ce que je ne paraissais pas entendre les cris, et une petite démonstration malveillante organisée par le journal rouge de la ville qui l’avait annoncée le matin en annonçant mon arrivée. J'ai dîné tranquillement au bruit de ce concert, et je suis descendu dans la rue pour monter dans la voiture qui devait me reconduire à l’auberge où je couchais. J’ai trouvé autour de la voiture une douzaine de gentlemen qui en écartant les gamins, l’un m’a dit d’un très bon air : " M. Guizot, nous serions désolés que vous prissiez ce tapage pour le sentiment de la population de notre ville ; ce sont des polissons ameutés par quelques coquins. Non seulement nous vous respectons tous ; mais nous sommes charmés de vous voir de retour et nous espérons bien vous revoir bientôt où vous devez être. " Et ses compagnons m’ont tous serré la main. Les gamins étaient là, et se taisaient. Je suis rentré chez moi, et une demi-heure après, j’y ai vu arriver ce Monsieur qui parlait bien avec cinq autres, qui venaient me renouveler leur excuses pour la rue et leurs déclarations pour eux-mêmes. L’un était le colonel de la garde nationale du Havre, l'autre le capitaine des sapeurs pompiers, deux commissaires de police de la ville et deux négociants. C'était une petite représentation de l'état du pays, les polissons aux prises avec les honnêtes gens, les vestes avec les habits. Et moi entr’eux. Cela n’avait pas la moindre gravité en soi, beaucoup comme symptôme. Rien n’est changé et je ne suis point oublié. Ce matin, sur le bateau du Havre à Honfleur, les gentlemen étaient en grande majorité et m'ont fait fête. On parlait du tapage d’hier soir. J’ai dit que j’avais trouvé au Havre des gamins et des amis. Quelqu’un m’a dit : " C'est comme partout, Monsieur ; mais soyez sûr que les amis dominaient. " A Honfleur, première ville du Calvados, plus de partage ; on est venu me voir dans le salon de l’auberge où je me suis arrêté un quart d’heure, et on a crié : " Vive Guizot ! " dans la rue quand je suis monté en voiture. Ce pays-ci est bien animé, et bien prompt à saisir les occasions de le montrer. Je n’en suis que plus décidé à rester bien tranquille chez moi. Il n’y a absolument rien de bon à faire, et ma position est bonne pour attendre.

J’ai eu au Havre d’autres visites encore Poggenpoll et Tolstoy. Poggenpol est la première personne qui soit entrée chez moi et avec un empressement, un air de plaisir à me revoir que je n'avais pas droit d'attendre. Tolstoy est venu le soir ; il était là pendant la visite des gentlemen amis. Il se trouve très bien à Ingouville, et compte y rester jusqu'à la fin de novembre. Très affectueux et vraiment très bon. Ses enfants sont à merveille. Je lui ai donné vos nouvelles de Pétersbourg et de Hongrie. A demain quelque chose de mes conversations avec les visiteurs de Paris.

Samedi 21, 9 heures

J’ai très bien dormi. J'en avais besoin. Mes bois et mes près sont vraiment bien jolis. Que n'êtes-vous là ? Je viens de relire encore votre lettre de mercredi, si tendre. Je compte bien en avoir une ce matin qui vaudra peut-être celle de Mercredi, mais pas mieux.

Je reviens aux visiteurs de Paris. Les deux principaux décidément très favorables au Président. On ne dit rien de l'avenir. Personne n'en peut rien prévoir, et n'y peut rien faire aujourd'hui. Pour le présent, et pour un présent indéfini, le président est à la fois unique et bon, seul possible pour l’ordre et vraiment dévoué à l’ordre. Point faiseur, point vain, silencieux, autant par bon sens que par peu d’invention et d'abondance d’esprit, entêté, fidèle, très courageux, ayant foi en sa cause et en son droit étranger en France, un vrai Prince Allemand. Partout les honnêtes gens se rallient à lui, et prennent confiance en lui. Mais ils n'en ont pas plus de confiance dans l'ensemble des choses et dans le régime actuel. Régime impossible et qui empêche qu'aucune prospérité, aucune sécurité, aucun crédit, aucun avenir ne recommence. Rien ne recommence en effet. En toutes choses chaque jour, on fait tout juste le nécessaire. Une société ne vit pas de cela. Il faut sortir de cet état. Quand ? Comment ? Le probable aux yeux de la raison, c'est qu’on ira comme on est jusqu'aux approches, des deux élections de l'Assemblée et du Président, et qu'alors on prendra son parti, un parti inconnu, plutôt que de subir une nouvelle épreuve du suffrage universel. Mais ce n'est pas là le probable en fait. Les choses vont plus vite dans le pays-ci. La souffrance, l’impatience et la défiance sont trop grandes. Il arrivera quelque incident qui déterminera quelque acte décisif. Peut-être une prolongation pour dix ans de la présidence, et une refonte de la constitution. Deux choses seulement peuvent être à peu près affirmées ; que la phase actuelle, la phase présidentielle n’est pas près de finir, et qu’elle ne restera pas comme elle est aujourd’hui. Ceci vous conviendra assez ; ce n'est pas bien loin de votre prévoyance, en voyant de loin.

L'impression générale de mes visiteurs surtout du Duc de Broglie toujours très sombre. Moins sombre pourtant au fond de son âme que dans ses paroles. Je reviendrai sur les détails, et sur les autres dires. J’ai trois ou quatre lettres d'affaires à écrire et le facteur qui va arriver ne m'attendra pas tout le jour, si je veux, comme jadis. Cependant il est convenu qu'il attendra une heure chez moi. Cela me suffit. Adieu. Adieu.

Je vous dirai encore un mot, quand j'aurai votre lettre.

Dix heures et demie Voilà votre lettre de jeudi bien bonne, bien douce. Mais, pour Dieu, ne soyez pas malade. C’est à quoi je pense sans cesse. A vous toujours, à vous souffrante, beaucoup trop souvent. Adieu. Adieu. A demain, hélas, seulement pour vous écrire. Adieu. G.

Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

Sept heures

Vous avez toute raison ; arrangez votre vie ; faites y entrer comme il vous convient, les personnes qui sont à la fois indifférentes et importantes. Que chacun vienne et prenne place. Cela se fera plus aisément et plus surement moi n’y étant pas. Je viendrai quand ce sera fait et nous en jouirons ensemble. On ne sait pas combien on peut lever de difficultés et concilier d'avantages avec un peu d'esprit, et de bon sens, en se laissant mutuellement l’espace et le liberté nécessaires pour agir, et pour réussir. Chacun pour soi, et pour soi seul, c'est l’égoïsme, la solitude dans la glace ; chacun par soi-même et selon sa propre situation, c’est la dignité et le succès ce qui ne nuit en rien à l'affection. Je reviens à mon désir du moment. Je suis bien curieux de votre impression sur Paris et sur la situation actuelle. Si j'en crois ce qu’on m’écrit, il se prépare bien du nouveau quoique du nouveau très naturel. J’aime assez le nouveau ; mais le nouveau qui mène à l’inconnu, celui-là est sérieux. Vous ai-je dit, ou savez-vous que, lord Normanby est très assidu chez Madame Howard ; et que c’est surtout par elle qu’il agit sur le Président ? En Angleterre comme ailleurs et en haut comme en bas, il y a des gens pour tous les métiers. Je vois que Bulwer vient de faire nommer son neveu attaché à Washington. Il se dispose probablement à partir. Au fait, il n'y a pas grand mal, malgré votre intérêt pour lui, à ce que justice soit un peu faite de Bulwer. Un peu d'ennui est un châtiment convenable pour tant d’intrigue. Le mal, c’est que justice ne soit pas faite aussi du patron qui l'a jeté à l'eau. Viendra-t-elle un jour ? J'imaginais que, puisqu'elle vous invitait si tendrement à Brocket-hall, Lady Palmerston serait venue vous voir à Londres avant votre départ. Il paraît que la tendresse n'a pas été jusque là. Je compte bien apprendre tout-à-l'heure que vous avez passé. Vous m'aurez écrit quelques lignes de Boulogne. Il a fait si beau ! J’ai joui du soleil sur terre et sur mer.

Onze heures

Vous voilà en France. La mauvaise traversée me déplait beaucoup. Mais enfin c’est fait, et vous n’êtes pas malade, vous êtes arrivée hier à Paris. J’aurai demain de vos nouvelles de là. Adieu, adieu, adieu. Adieu. C'est de bien loin. G.

Val-Richer, Vendredi 14 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Val-Richer Vendredi 14 Juin 1850

Mots-clés : Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Voyage

Val-Richer, Vendredi 12 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

huit heures

Ceci va donc vous chercher à Clarendon. Je suis allé vous y chercher il y a dix huit-mois, et neuf jours dans la voiture de Lady Allice ; deux heures après mon arrivée à Londres. Quel long espace dans notre courte vie ? Je comprends que Metternich et Wellington, ne se soient pas dit adieu sans émotion. Ils n’y sont pas fort sujets ni l’un ni l’autre, mais il n’y a point de cœur si froid qui résiste à toutes les scènes de la tragédie humaine. C’est sur eux-mêmes d'ailleurs qu’ils se sont attendris. C'est ce qui finit par arriver à ceux qui ne s'attendrissent sur personne. Il y a tant de quoi avoir pitié dans la vie ! On connait tôt ou tard ce sentiment, pour soi-même, si ce n’est pour les autres. Je suis charmé que vous soyez plus tranquille sur Constantinople. Il n’y a vraiment pas moyen de croire à cette guerre. C'est dommage que l'Empereur ait fait une telle boutade. A moins qu’il ne la retire en en tirant parti. Je suppose qu’il finira par là. Avez-vous lu la lettre de M. de Tocqueville à M. Rush à propos du Poussin de la République aux Etats-Unis ? Je l'aurais mieux aimée autre. Il y a un peu de petit épilogage pour couvrir un peu de faiblesse. Il y avait plus de dignité à convenir franchement et brièvement la grossière bêtise de l’agent qu’on venait de rappeler. Je regrette de voir un homme d’esprit et un galant homme engagé dans un mauvais service, et portant la peine. Boislecomte m’a écrit pour me demander à venir me voir. Il viendra passer ici lundi et mardi. Nous causerons. Il a précisément un esprit de conversation prompt et fécond ; des aperçus à l'infini, et en tous sens. Il ne sait pas toujours bien choisir, ni voir bien clair dans toutes les routes qu'il ouvre, son attitude est très bonne. Certainement après Février, mon régiment s’est fait et m'a fait honneur. Repassez les noms et les conduites. Broglie, père et fils, Flahaut, Dalmatie, Rossi, Bussierre, Bacourt. La Rochefoucauld Piscatory, Glücksbierg, Jarnac. Il n'y a que Rayneval qui ait faibli bien vite. J’espère que Marion viendra vous voir à Londres avant que vous n'en partiez. Est-ce qu’il n’y a vraiment pas moyen de les attirer à Paris ? Vous devriez mettre Bär Ellice dans ce complot. Mais vous ne l’avez pas sous la main. Adieu jusqu'à la poste. Je vais faire ma toilette. Adieu, adieu.

Onze heures

Vous partez donc mardi. Malgré toutes les incertitudes de l'avenir, j'en jouis et j'en jouirai comme si je comptais sur l'éternité. Adieu. Adieu. Voici le billet que je reçois de Guéterin. Il n'y a pas de mal que vous l’ayez. Adieu. G.

Val-Richer, Vendredi 12 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Val Richer 12 Juillet 1850

Val-Richer, Vendredi 9 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

7 heures

Je vous ai dit hier tout de suite que mes lettres m’engageaient plutôt à revenir bientôt. Je suis charmé que Sainte-Aulaire et le duc de Noailles soit de cet avis, vers la fin de la semaine prochaine, nous serons réunis. Je ne puis fixer encore un jour précis. Je vous répète ce que je vous ai déjà dit hier, pour le plaisir de me le redire à moi-même. Ceux qui m’écrivent croient à une halle dans la station actuelle. Et ils la désirent. Personne n’a envie de fondre la cloche. Le Président est évidemment le plus décidé. C’est sa force. Voici ce qu’on me dit de Thiers, de visu (vous savez ce latin là) : " Très inquiet et très perplexe. Il prétend que, si le Président. veut tenter un coup d’Etat, l’assemblée résistera, et aura l’armée pour la défendre. Cela paraît fort douteux. Et d'ailleurs que ferait l'assemblée de sa victoire ? Au fond M. Thiers commence à avoir le sentiment de son impuissance, et il en est très humilié. Pour l'avenir, il en est toujours au même point. Il ne se dissimule aucune des difficultés de la régence ; mais il ne veut que cela. Il paraît plus décidé que jamais contre la fusion, et ce qu’on appelle la conciliation des deux branches. " On tient le refus de Rayneval pour certain et on parle de Lagrené. Je suis bien aise que vous ayez fait connaissance avec le général Changarnier. Vos nouvelles d’Espagne me déplaisent bien. Elles sont de bonne source. Tout est possible là, et la mauvaise santé de Narvaez peut lui ôter de l’entrain. Je ne sais si je vous ai dit que j’ai été frappé du ton, non pas découragé mais un peu abattu de la lettre que j’ai reçue de lui il y a quelques semaines. Si la petite Reine prend le mors aux dents, Dieu sait où elle ira. Savez-vous ce que prouve (si le fait est vrai) le retour de la presse Anglaise à Lord Palmerston ? Qu'on le sait aux prises, et seul aux prises avec vous. Je vous ai envoyé un extrait d’une lettre remarquable de Londres, où l’on me disait que l’incident Turc avait montré combien peu de fond il fallait faire sur le concours de la république française. Le public anglais, et la presse anglaise. la grande, soutiendront toujours un ministre engagé ; et engagé seul, dans une telle lutte. Ils le soutiendront sans crainte, car évidemment la guerre n’est pas au bout de cette lutte-là. Mais c'est une question d'influence, de dignité. On ne livrera pas Palmerston sur une telle question. On l’appuiera. Et au fond d'ailleurs, dés que cela devient un peu sérieux, l’Angle terre est infiniment moins russe que la France. Je dis l'Angleterre, le public anglais. M. Jaubert est donc redevenu votre voisin. Faîtes lui, je vous en prie, mes amitiés quand vous le verrez. Il n'y a pas un homme plus sincère, plus honnête, ni plus courageux. Je le pensais quand nous étions brouillés comme quand nous étions amis. Et j'ai toujours trouvé absurde que nous fussions brouillés. Il y a quelques personnes avec qui je serai charmé de n'être plus officiellement. brouillé. Madame de la Redorte par exemple. Je prenais plaisir à causer avec elle pour la contredire. J’espère qu’à présent, nous serons souvent du même avis.

Onze heures et demie

Merci, merci, Tout ce que je reçois me confirme dans mes projets. Adieu, adieu. Adieu. G.

Val-Richer, Vendredi 4 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’y ai bien pensé depuis hier. Je ne vois rien de mieux à faire sur cette infamie, ni aucune précaution plus efficace à prendre pour l'avenir. Et les deux personnes que je vous ai indiqués sont très propres à ménager l'exécution. Peut-être vous suggéreront-elles quelque autre chose ? Peut-être en aurez-vous déjà parlé à quelque autre personne. Je doute qu’il y ait plus ni mieux à faire. Votre frère vous a fait là un triste legs. Je voudrais bien que vous ne vous en agitassiez pas outre mesure.

Moi aussi, je trouve la lettre de M. Molé dans les Débats très bonne ; venant à propos et bonne en soi. Il faut voir de près le mal qu’a fait, dans la masse des honnêtes conservateurs, la sotte circulaire. Leur principale objection contre la fusion était cette question : " Est-elle possible ? " Depuis la circulaire, ils se répondent eux-mêmes : " Non. " Il faut du temps et des incidents nouveaux.

Vous avez bien raison ; il a fallu une immense gaucherie au Roi pour faire dire de lui ce qu’il méritait si peu. Je n’ai jamais vu un plus étrange amalgame d'adresse et de gaucherie, d’esprit profond et de légèreté de persévérance et de mobilité. Beaucoup de finesse et point de tact, une grande expérience des hommes et aucun sentiment juste de l'effet que produisaient sur eux ses actions et ses paroles. Deux idées fixes, suite ses impressions de sa jeunesse : l'iirésistibilité du torrent révolutionnaire, une fois débordé, et la détresse des proscrits sans argent. On ne sait pas combien de choses ont découlé de là. Les articles de M. de Montalivet sont intéressants, et utiles.

Dix heures

Votre trouble me désole. Je l’entrevoyais et je le comprends, mais je le crois excessif. Je vous répète que je suis prêt à venir si vous le désirez, pour vous car, pour la chose, je ne vois vraiment pas ce que ma présence y fera de plus ; sinon de donner à penser à ceux qui pourraient y regarder avec curiosité qu'elle est grosse et qu'on les craint. Si l'affaire ne pouvait pas être réglée à Paris, ou si le temps manquait, il faudrait envoyer sur le champ à Bruxelles, et l'homme que j'ai indiqué dans mon billet à mon visiteur serait très propre à cela. Soyez sûre qu’en pareille occasion, il faut faire le moins de bruit et se donner le moins de mouvement extérieur possible. L’important c’est d’avoir le manuscrit avec une déclaration comme celle dont je vous ai parlé. J’y pense et repense, et je ne vois pas autre chose à faire ; et pour faire cela, les deux personnes que je vous ai indiquées me paraissent toujours, ce qu’il y a de mieux, soit qu'on puisse régler l'affaire à Paris avec le fils de cette femme, ou qu’il faille aller à Bruxelles ou à Aix- la-Chapelle, pour un waiter soit avec le libraire, soit avec elle-même.

Enfin, je suis comme de raison à votre disposition ; mais je vous prie vous et vos conseillers d'y bien penser ; je ne crois pas qu’il soit utile que j'aille. Vous avez parfaitement fait d’en parler à Dumon. Adieu, Adieu, Adieu. Que je regrette de n'être pas là pour vous calmer un peu ! Adieu. G.

P.S. Je ne comprendrais pas que cette femme eût retrouvé à dessein l’envoi de sa lettre, pour que vous n'eussiez pas le temps de répondre dans le délai indiqué à sa proposition, car alors pourquoi vous l'aurait-elle faite ? Sa lettre est une arme contre elle, et elle ne put l'écrire qu'avec le désir que sa proposition fût accueillie.

Val-Richer, Vendredi 3 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

8 heures

Ceci ne partira pas aujourd’hui. Je vous assure que votre Dimanche me déplaît autant que mon mardi. Je reviens sur le Duc de Broglie. Je crois que vous vous trompez. Il vous a tout simplement exprimé son sentiment général que Paris n'a plus de quoi attirer personne, et que pour y rester il faut y être obligé. Il pense bien peu aux personnes et aux questions personnelles, et ne fait guères de combinaisons et de calculs dont elles soient le premier objet. Cependant c’est possible. Vous avez toujours inspiré à mes amis, un peu de jalousie et un peu de crainte. Heureusement ce ne sont pas eux qui décident. J’ai été charmé quand vous avez repris votre appartement pour trois ans. J’aime les liens matériels même quand ils ne sont pas nécessaires. Il faut faire le contraire de ce que pense le duc de Broglie, c'est-à-dire être à Paris autant que vous ne serez pas forcée d’être ailleurs. Je suis bien aise du reste que le duc de Broglie vous ait pleinement rassurée sur ce qui me touche, Croyez bien et que j'y regarde avec soin, et que je vous dirai toujours la vérité. Je veux que vous vous fassiez une affaire de conscience de me tout dire sur vous, et je vous promets d'en faire autant, pour vous, sur moi. C’est le seul moyen d'avoir un peu de sécurité. Sécurité bien imparfaite et moyen quelques fois triste. Mais enfin, c’est le seul.

J’écris aujourd’hui à Guineau de Mussy pour lui demander une ordonnance dont Pauline a besoin contre des douleurs de névralgie dans la tête qu’il a déjà dissipées une fois, à Brompton. Je lui dis en outre : " Je sais que vous avez vu la Princesse de Lieven. J’en suis fort aise. Vous lui donnerez de bons conseils et du courage. Elle est charmée de vous et vous ne la verrez pas longtemps sans prendre intérêt à cette nature, grande et délicate qui a toutes les forces de l’esprit le plus élevé et toutes les agitations d’une femme isolée et souffrante. Je serai reconnaissant de tous les soins que vous prendrez d'elle. " Il m'est en effet très dévoué, et je veux qu’il vous soit dévoué aussi. Je crois au dévouement, et j'en fais grand cas. C'est le service, non seulement le plus doux, mais le plus sûr le seul qui résiste aux épreuves, et aille jusqu'au bout parce qu'il trouve en lui-même son mobile et sa satisfaction. C’est une des sottises de l’égoïsme de ne pas comprendre le dévouement ne sachant pas plus, l’inspirer que le ressentir. J’ai vu des égoïstes très habiles à tirer parti, pour eux-mêmes des personnes qui les entouraient, mais forces d’y prendre une peine extrême et continue, et ne pouvant jamais compter. Avec plus de cœur, ils auraient eu moins de fatigue et plus de sécurité. Il est vrai qu’il faut deux choses avec les personnes dévouées ; il faut leur donner de l'affection et leur passer des défauts. Par goût, j'aime mieux cela, et je crois qu’à tout prendre c’est un bon calcul ! Mais on ne fait pas cela par calcul. Chacun sait sa pente et le dévouement ne va qu'à ceux qui l’inspirent et le méritent réellement.

MM. de Lavergne et Mallac sont partis hier soir. Ils ne m'ont rien dit de plus que ce que je vous ai déjà mandé. J’attends MM. Dumon, Dalmatie, Vitet, Moulin, Coste, Lenormant & & Je me réserve le matin depuis m'en lever jusqu’au déjeuner et dans le cours de l'après-midi au moins trois heures, plus souvent quatre. Je donne à mes hôtes deux heures dans la matinée, et la soirée. D'ici à un mois, je compte bien avoir moins de visites. Elles me dérangeraient trop. On vient toujours beaucoup des environs. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, plus d’une fois peut-être ; bonne population, trop petite, d’esprit et de cœur, pour ce qu’elle a à faire. j'espère qu’elle grandira. Mais je n'en suis point sûr.

5 heures

J’ai reçu une lettre de St Aulaire qui se désole de n'avoir pu venir à ma rencontre au Havre et qui va rejoindre sa femme en Bourgogne, chez Mad d'Esterne. Ils vont tous bien. " J'avais toujours rêvé, me dit-il d'achever ma vie dans le loisir : m’ha troppo ajutato San Antonio. Mais ce n’est pas le mouvement que je regrette. Je travaille à mettre de l'ordre dans mes papiers et mes souvenirs. Mais j'ai commencé par Rome en 1831. J’ai bien du chemin à faire pour arriver à Londres en 1842. Je voudrais que Dieu m’en donnât le temps, car vous m’avez fourni de beaux matériaux à mettre en œuvre pour cette époque. Personne ne lira ce que j'écris avant trente ans. C'est quand on ne se sent plus bon à rien qu’on se rejette ainsi dans l'avenir. J'espère bien que vous nous préparez des enseignements moins tardifs. Que j'aurais envie de causer avec vous mon cher ami ! Vous l'esprit le plus net que j’ai jamais connu débrouillez-vous ce chaos ? Ne comptez pas sur moi pour mettre une idée quelconque dans la conversation. Quelque fois je pense que les socialistes ont à moitié raison, et que la vieille société finit. J'espère seulement ne pas vivre assez pour jouir de celle qu’ils mettront à la place. " Je trouve tout le monde bien découragé. Et les gens d’esprit bien plus que les autres. Et les vieilles. gens d’esprit bien plus que les jeunes. Voici ce que m’écrit Béhier qui ne manque pas d’esprit ; de votre aveu malgré votre première impression : " Nous avons ici un vent singulier qui souffle. On répète partout que le 15 de ce mois Louis Napoléon doit être proclamé Empereur. Personne n’y croit, que Nos Républicains. Ils ont l’air d'en avoir une profonde inquiétude. Ceci n’est probablement pas sérieux. Mais il en résulte ce fait démontré que personne ne croit à la durée de ceci. On parle tout nettement tout bonnement, d’une substitution. Que Dieu la retarde ! Non pas que je me préoccupe des 60 Montagnards qui, pendant les vacances de l'Assemblée vont rester à Paris pour surveiller le pouvoir. Ces vieux roquets fangeux peuvent grogner ; ils ne font plus peur à grand monde : ils ont perdre leurs crocs, et ne sont bons qu'à faire des mannequins de parade. "

C'est là l’impression qui règne autour de moi, parmi les honnêtes gens de bon sens, qui ne cherchent et n'entendent malice à rien. Plus de peur et point d'espérance. Dégoût du présent ; point d’idée ni de désir d'avenir. Le Chancelier et Mad. de Boigne disent à Trouville qu’ils désirent bien que j’y vienne, qu’ils seront bien contents de me revoir & & Je ne leur donnerai pas lieu de croire que je crois ce qu’ils disent. Je n’irai de longtemps à Trouville. Ils ont été mal pour moi. Je suis bien aise qu’ils sachent que je le sais. Adieu. A demain. Je dis cela avec un serrement de cœur. Adieu.

Samedi. 4 août. 7 heures

Je vous dis bonjour en me levant. Je vais travailler. Il faut que j'aie fait deux choses d'ici à la fin de l'automne. Pour les grandes et pour les petites maisons. Le temps est superbe. Je vous aime mille fois mieux que le soleil. Adieu. Adieu. Je dors bien mais toujours en rêvant. Décidemment la révolution de Février m’a enlevé le calme de mes nuits, bien plus que celui de mes jours. Adieu encore. Jusqu'à la poste.

Onze heures Je ne crains pas que vous deveniez bête. Mais j’aimerais infiniment mieux que nous fissions à toute minute, échange de nos esprits. Adieu. Adieu. Adieu. G.

Val-Richer, Samedi 20 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Vous dites que votre cure finit le 5 août. Je ne croyais pas que ce fût si tôt. C’était en août et plutôt vers le milieu que dans les premiers jours que je me promettais d’aller vous voir. J’ai besoin d’être ici le 6 août, pour affaires, affaires de la localité et affaires à moi qui doivent réunir quelques personnes. J’attends deux ou trois visites d’ici à la fin de Juillet. J’aimerais donc mieux la dernière quinzaine d’août que la première. Voici quel était mon désir et mon plan. Guillaume aura, je l'espère, des prix au grand concours de l'université, le 17 août. Je n’ai jamais manqué d'aller le voir couronner. Je n’y voudrais pas manquer à présent qu’il est grand et que mons influence sur lui est de plus en plus nécessaire. J’irais à Paris le 12 août, et j'en repartirais, le 13 au soir pour aller vous trouver, en passant par Bruxelles, là où vous seriez sur les bords du Rhin, Ems, Bade, ou ailleurs. Je serai charmé de voir Aberdeen, mais je doute qu’il vienne et en tous cas, ce n’est pas lui que je vais chercher. Quel ennui que cette distance qui empêche de rien concerter. Je n'aurai réponse à ceci que dans six jours. Je vais tâcher de m’arranger pour ne pas l'attendre et pour aller vous voir à Ems dans les derniers jours de Juillet de les premiers d'août toujours obligé d'être ici de retour le 6, au moment où vous quitterez Ems. Je voudrais bien savoir où vous serez après. Je comprends que vous n'ayez nulle envie de passer le mois d'août à Paris. Il n’y aura personne; pas un de vos amis Français, et bien peu du corps diplomatique. La dispersion sera encore plus grande cette année que de coutume. Tout le monde est excédé.

Va-t-on de Paris à Ems en deux jours quand on ne s'arrête pas? Je suppose qu'on n’arrive à Ems que le troisième jour. Je vais faire demander cela à Paris. Les jeunes Broglie et les d’Harcourt sont venus hier de Trouville, passer la journée ici. Ils sont aimables et en train. J’ai une lettre de Madame de Ste-Aulaire qui me presse d'aller la voir à Etiolles. A la bonne heure l’automne prochain, quand nous serons tous rentrés à Paris.

Un M. Alexander Wood m'a apporté hier une lettre de Gladstone très amicale et qui contient ceci : « Through Lord Aberdeen, I have had the high gratification of learning that you approved of the sentiments which I made bold to express on the occasion of our late debate respecting foreign affairs. They were spoken with great, sincerity. They were confortable, I believe, not only to the declared opinion of one of our houses of Legislature but to the real, though undeclared and latent opinion of the other. The majority of the house ef Commons was with us in heart and conviction ; but fear of inconveniences attending the removal of a Ministry which there is no regularly organized opposition ready to succeed, carried the day, beyond all substantial doubt against, the merits of the particular question. " Après tout, je crois que c’est bien là le vrai, et que la victoire de Lord Palmerston n'est ni de bien bon aloi, ni bien définitive s’il recommence. Et je suis persuadé qu’il recommencera.

La poste est en retard ce matin. Non pas vous, mais toute la poste. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a point de sûreté ; on peut tous les jours apprendre de Paris je ne sais quoi. Je vais faire ma toilette en attendant, et avant de vous dire adieu.

Onze heures

Voilà le facteur qui a été retardé. Il faut qu'il reparte tout de suite. Je n'ai que le temps de fermer ma lettre. Adieu, adieu.

Le mercredi 17 ou au plus tard le 18, vous aurez été délivré de mon inquiétude. Adieu. G.

Val-Richer, Samedi 13 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

8 heures

Vous arrivez aujourd'hui à Londres. Réglons notre avenir notre prochain avenir. Vous serez le 16 à Folkstone, le 17 à Boulogne, le 18 à Paris. Mad Austin m’arrive le 19 au Val Richer, pour traduire, mon ouvrage sous mes yeux. Il me faut 36 heures pour la mettre en train. Je ne puis partir que le dimanche 21 pour vous voir lundi 22. Je ne pourrai rester à Paris que deux jours. Il faudra que je revienne ici pour achever, mon travail et surveiller la traduction. Je comptais rester au Val Richer, jusqu'à la fin de Novembre, et quelques jours employés à une course à Paris me mettront en retard, par conséquent dans l'impossibilité d'y revenir plutôt. Si au contraire, je ne me détourne pas de mon travail, le 21 Octobre, je pourrai avancer mon retour définitif à Paris. J'y reviendrai alors décidément, le 15 ou le 16 novembre. Je prends le choix des deux jours à cause de l’incertitude des diligences où il me faut beaucoup de places. Il me semble que cela vaut mieux. Si vous étiez revenue à Paris vers le milieu de septembre, selon votre premier projet, il n’y avait pas à hésiter ; notre réunion définitive était trop loin ; j’allais vous voir sur le champ, ne fût-ce que pour deux jours. Vous ne revenez que le 18 octobre. Je puis, en ne m'interrompant pas dans mes affaires d’ici, travail et traduction, retourner définitivement à Paris, le 15 novembre. Ne vaut-il pas mieux faire cela que nous donner deux jours le 22 octobre pour retarder ensuite de quinze jours ou trois semaines notre réunion définitive ? Point de mauvais sentiment, point d'injuste méfiance, je vous en conjure. Le bonheur de vous retrouver de reprendre nos douces habitudes est ma première, ma constante pensée. Que vous y croyiez, ou que vous n'y croyiez pas absolument, que vous en jouissiez ou que vous n'en jouissiez pas parfaitement, il n’en sera pas moins vrai que vous êtes tout ce qui m'est le plus cher, et le plus nécessaire, qu'avec vous seule et auprès de vous seule je suis heureux. Je le sais, moi, je le sens ; et ni vos doutes, ni vos mauvais accès ne changeront rien ni à la réalité, ni à mon sentiment à moi. Laissez-les donc tout-à-fait, sans retour. Ayez confiance et jouissons ensemble de notre affection avec tout le bonheur que la confiance seule peut donner. Nous ne sommes que trop séparés ; trop de nécessités pèsent sur moi, et ne me laissent pas la pleine disposition de moi-même. N'y ajoutons rien dearest. Ne supposez pas que je renonce facilement à vous voir tout de suite après votre retour à Paris, que vous en êtes plus impatiente que moi. Je vous crie d’ici injustice ! Injustice ! Vous voyez ; je vais au devant des impressions qui, si j'étais près de vous me désoleraient et me charmeraient en même temps, car tout ce qui me montre votre affection me charme même votre injustice qui me désole. Mais point d'injustice ; pleine confiance. Cela est mille fois plus doux et il n’y a que cela qui ait raison. Je ne vous parle pas d’autre chose ce matin. Le beau temps est revenu, par un air presque froid. Je voudrais bien cela pour votre traversée. Et je vous voudrais bien Guéneau de Mussy. Je n’ai pas osé lui écrire pour le lui demander formellement. Il aurait été trop embarrassé à me le refuser, s'il ne l’avait pas pu. Mais je voudrais bien qu’il le pût.

Onze heures

Pas de lettre Pourquoi ? Je ne le saurai que demain. C'est bien déplaisant ; adieu, adieu. G.

Val-Richer, Samedi 13 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

9 heures

Que je suis heureux ! Trois lettres à la fois, des 6, 7 et 8 ! Mais c'est égal ; je ne veux pas de ce bonheur-là ; je le paye trop cher. Je suis au supplice depuis quatre jours. Tout possible, tout, quoique vous ne montiez pas à cheval. Enfin, c’est passé. Vous n'êtes que mal logée et ennuyée. Je n'ai, en ce moment, nulle pitié de vous. Elle me reviendra. Mais il faut absolument qu’Ems vous fasse du bien sans cela, la duperie serait vraiment trop grande.

Essayons de parler d'autre chose. J’avais tant de choses à vous dire ! Vous en perdrez beaucoup. Point par votre faute, j'en conviens. Je soupçonne la poste allemande d'être beaucoup moins exacte et beaucoup plus curieuse que la nôtre. Quand on fait un mauvais coup au moins faut-il le faire vite et sans trop déranger les gens.