Votre recherche dans le corpus : 52 résultats dans 6062 notices du site.

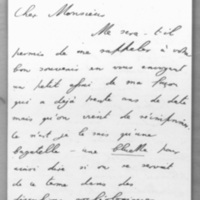

Val Richer, Lundi 1er novembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis bien aise d’entrer dans ce mois. Il faut que j’ai bien du goût pour vous, car je n’en ai pas le moindre. pour Paris. Il est vrai qu’on n'a rien à se dire à présent. Et je ne crois pas qu’on est grand chose à se dire de quelque temps, sauf de cérémonies, ce qui est le plus ennuyeux bavardage. Je ne suis pas surpris de Lavalette, Mussuren et Callimachi. C'est ce que j’avais présumé. Il est déplorable que de telles perturbations puissent venir de là. Stratford Canning à Paris ne serait pas commode. Moins dangereux pourtant là, ce me semble, que partout ailleurs. Il est honnête, ferme et capable. Trois qualités que j’aime par goût et dont l'expérience m’a fait faire encore plus grand cas. Vous même, vous l’aimeriez certainement mieux à Paris qu’au Foreign office à Londres.

Abdel Kader me fâche. Non pas pour ses trouve qu’il y a, dans l’ouvrage, plus de talent que jamais. Il écrit toujours avec négligence. Il aura son public, peu nombreux, par insouciance, ou par timidité plus que par opinion. Pour moi, le régime parlementaire à part, je suis décidé à lui savoir beaucoup de gré de se prononcer, lui catholique dans ce moment-ci, pour la liberté religieuse. Je ne sais si son livre fera grand bien à l'Eglise catholique ; mais je suis sûr que Valdegamas et ses amis lui font beaucoup de mal. Je suis certainement le plus catholique des Protestants, mais je reste Protestant. La France ne reviendra pas protestante ; mais si on croit qu'elle redeviendra catholique, comme l'Univers, on se trompe fort.

A propos de Protestants, voici une question qui ne vous touche pas du tout, et dont probablement personne ne vous a parlé, mais enfin auriez-vous par hasard entendu dire si la conviction de l'Eglise Anglicane a quelque chose de sérieux et si le gouvernement anglais se propose de la faire ou de la laisser revivre ? Pardonnez moi, ma demande.

Cuba me paraît bien près de redevenir une grosse affaire. Ce sera une grande iniquité et un grand désordre international que l'Europe laissera consommer. La politique de toute l’Europe est en décadence. Gouvernements et peuples ont l’air de gens pour qui les événements du temps sont un fardeau trop lourd, et qui se décident à le laisser par terre et à s'asseoir eux-mêmes par terre à côté, ne pouvant le porter. Qu'est ce donc que cette tentative d'assassinat à Florence sur le comte Baldasseroni ? Mais je vous fais vraiment trop de questions. Avant quinze jours, ce sera de la conversation, ce qui vaut beaucoup mieux.

Onze heures

Vous faites bien de profiter du moindre rayon de soleil pour vous promener, et je remercie Aggy de ses quatre lignes. Adieu, Adieu. G.

53. Val-Richer, Mardi 3 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je ne trouve pas que le Constitutionnel soit aussi aimable pour M. Fould que je m’y attendais à travers les félicitations et les compliments, on sent percer un peu de froideur, et quelques réserves. Est-ce que Fould serait rentré dans les affaires sans concert avec Morny et contre son gré ?

Autre remarque. La rentrée de Fould coïncide avec l’épuration du Conseil d'Etat en raison des votes dans le procès des biens d'Orléans trois des Conseillers d'Etat qui ont voté contre les décrets du 22 Janvier sont, l'un révoqué, l'autre mis à la retraite, le troisième placé autrement, et plus mal. Cela cadre peu avec l'avènement au pouvoir d’un opposant aux décrets. Il est vrai que M. Persil ancien garde des sceaux du Roi Louis-Philippe, est nommé Conseiller d'Etat en remplacement de M. Cornudet, révoqué. Est-ce que cela serait donné aux Orléanistes, à titre de dédommagement ? M. Persil est un homme capable, qui aurait mieux fait de rentrer aux affaires un autre jour et par une autre porte, puisqu’il y voulait rentrer.

Le Moniteur s’est empressé de démentir indirectement le bruit répandu que l’entrée à l’Ecole normale avait été interdite aux élevés protestants, à cause de leur religion. Il a bien fait. La liberté des cultes est un des droits auxquels, ce pays-ci tient le plus et que l'Empereur Napoléon, a le plus soigneusement respecté. Il paraît bien que M. Fortoul ministre de l’instruction publique avait fait ou dit quelque chose dans le sens dont on parlait. Il se sera ravisé. C’est un homme d’esprit, un peu léger.

Donnez-vous bien du mal pour être un grand homme ; votre statue, en bronze sera vendue aux enchères, au bout de deux siècles, à la porte de votre propre pays, pour 7.270 francs pas un quart de la valeur du bronze. C'est ce qui vient d’arriver à ce pauvre Gustave Adolphe dans l'île d'Héligoland. La statue avait fait naufrage l’un dernier, en venant de Rome à Gothenburg, et la municipalité de Gothenburg, qui l’avait commandé n'a pas voulu la racheter des mains des pauvres marins d'Héligoland qui l’avaient repêchée. Il est vrai que Gustave Adolphe n'en reste pas moins Gustave Adolphe. Sa statue a pu se noyer, mais non pas son nom. Du sein de leur séjour inconnu, les grands hommes doivent à la fois jouir de la longue trace qu’ils ont laissé ici bas, et prendre en pitié les accidents d’ingratitude et d’oubli qui leur arrivent. Je me figure que l'impression causée par le spectacle de ce monde, quand on est est hors, et complètement détaché, doit être celle d’un dédain bienveillant, et doux.

Adieu, en attendant votre lettre. Je vous quitte pour faire ma toilette. Je voudrais bien apprendre qu'avant hier Dimanche, vous avez posé le pied par terre sans trop de douleur.

// si vous écrivez à M. Fould, ce qui me paraît probable, seriez-vous assez bonne pour lui dire que du fond de ma retraite, je suis charmé de le voir rentrer sur la scène ? Il s'y conduira certainement en homme d’esprit, et de sens et tout le monde aura à y gagner. //

11 heures

Merci de votre petite page. C'est bien long ce que dit Velpeau. Je regrette de n'avoir pas été là quand il est venu. Adieu, Adieu. G.

N°11 Paris, Vendredi 11 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

On nous inquiète ici sur l'état intérieur de l’Autriche ; on dit que l’esprit révolution naire y est toujours très fort, et que le gouvernement reste moralement faible depuis la mort du Prince de Schwartzenberg et disposé à se conduire comme les gouvernements faibles, des concessions et des ajournements partout. Que faut-il croire de cela ?

Je suis frappé de l'échec du Cabinet Anglais à propos de la motion de M. Horsman. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué. C’est un symptôme positif de l'accès de ferveur protestante qui va présider aux élections. Il en résultera une nouvelle décomposition des anciens partis anglais. Les Torys étaient les Protestants par de excellence ; l’esprit protestant était dans le peuple leur point d’appui contre l’esprit révolutionnaire ; ils ne peuvent plus, ou ils ne savent plus, ou ils n'osent plus s'adosser fortement à ce point d’appui-là. Ils seront sans force, dans les masses, contre les radicaux politiques. Je crois qu’il y avait moyen, pour eux, de rester énergiquement Protestants sans persécuter les catholiques. M. Pitt trouverait, ce moyen là. Mais M. Pitt est mort, décidément mort. Toutes mes craintes anglaises viennent de là.

Votre N°5 qui m’arrive à l’instant m'inquiète un peu malgré vos résolutions d'impolitesse, vous serez plus polie que vous n'êtes forte, et vous vous fatiguerez. Vous aimez les Princes, Dieu s'amuse à vous en donner plus que vous n'en pouvez porter.

J’ai rendu à M. Fould sa visite, sans le trouver aussi. Il venait de partir pour Fontainebleau, avec le président, je suppose. Ils sont toujours très bien ensemble. On parle de quelques changements ministériels, partiels et politiquement insignifiants. Le ministre de l’instruction publique, M. Fortoul serait remplacé par l’un de ses prédécesseurs. M. de Parieu. On prononce le nom de M. Nisard, homme d’esprit et de mes amis, vous savez. Il est, je crois, en bons rapports avec M. de Maupas. Je ne sais rien de plus, et je ne crois pas qu’il y ait rien de plus à s'avoir.

Nous entrons décidément dans la saison morte. Tout le monde s'en va et se tait. Il n’y a plus que les évêques qui parlent, et qui se disputent. Voilà M. l'archevêque de Rheims et M. l’évêque d'Orléans aux prises sur le Christianime ou le Paganisme des livres classiques. Et l'Univers, chassé des séminaires du diocèse d'Orléans, régnera dans ceux du diocèse de Rheims. Est-ce que nous aussi, nous échangerons les querelles politiques contre les querelles religieuses ? Adieu. Je crains bien quelque trouble dans nos lettres à l'occasion de mon départ pour le Val Richer. Mais vous y aurez pensé. j’espère. Adieu, Adieu. G.

5. Château d'Eu, Dimanche 3 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven

8 heures et demie

Il faut croire à la puissance des idées justes et simples. Ce pays-ci n’aime pas les Anglais. Il est Normand et maritime. Le Tréport a été brulé deux ou trois fois, et pillé, je ne sais combien dans nos guerres. Rien ne serait plus facile que d'exciter ici une passion qui nous embarrasserait fort. On a dit, on a répété : " La Reine d’Angleterre fait une politesse à notre Roi ; il faut être bien poli avec elle. " Cette idée s'est emparée du peuple et a tout surmonté, souvenirs, passion, partis politiques. Ils ont crié et ils crieront Vive la Reine, et ils applaudissent le God save the Queen de tout leur cœur. Il ne faudrait seulement pas le leur demander, trop longtemps. Ce n'est pas qu'une autre idée simple et plus durable, la paix, le bien de la paix, ne soit devenue et ne devienne chaque jour très puissante. On la voit au dessus du peuple, parmi les petits bourgeois, et parmi les réfléchis, les honnêtes du peuple. Elle nous sert beaucoup on ce moment. " Quand on veut avoir la paix, il ne faut pas se dire des injures et se faire la grimace." Cela aussi était compris, hier de tout le monde sur cette rive de la Manche. Il y avait vraiment beaucoup de monde.

Voici le N°3 ! Qu'il me plaît malgré, votre peine, à cause de votre peine ! Je me le reproche. Pardonnez-moi ; mais aimez-moi comme vous m’aimez. C’est tout ce que j’aime au monde, tout ce à quoi je tiens vraiment au fond. Vous avez vraiment eu tort d'être si inquiète. Je n’aurais pas risqué César et sa fortune, et bien plus que la fortune de César. Nous n'avons fait d'ailleurs que ce que vous même jugez nécessaire : Un mille en rade, dans le canot royal ; c'était charmant, dix huit rameurs, tous beaux jeunes gens, en chemise blanche, pantalons blancs, l’air si gai sous la sueur qui ruisselait de leur front, la mer aussi sereine aussi bleue que le ciel. Et vous étiez inquiète à ce moment là ! Je pensais à vous ; je vous plaçais dans ce canot ; je vous faisais monter avec moi à bord du yacht de la Reine. Vous aviez un peu peur, peur pour vous. Moi, je n’avais pas peur je tenais votre bras, et j'étais heureux. Que tout ce qui se passe dans la vie extérieure est peu de chose à côté de ce qui traverse et remplit l'âme !

Vous ai-je dit hier soir que décidément il n’y aurait pas de Paris. Je le crois. Je vous répète peut-être souvent les mêmes choses. C’est bien long d’ici à jeudi ! Je vous aime réellement mieux à Beauséjour. A Versailles, vous êtes à la merci des autres. Ils vont ou ne vont pas vous chercher. A Beauséjour, vous pouvez aller chercher quelqu'un, faire vous-même quelque chose pour vous.

Midi . Je reviens du déjeuner. Hier, j'étais en uniforme, en grand uniforme. J'y avais fait mettre Mackan, Lord Cowley, Lord Aberdeen, Lord Liverpool. Le Roi et les Princes, et tous les autres sont venus dîner en frac. Et le Roi ma dit après dîner que la Reine l’aimait mieux. Pour la commodité du Prince Albert, je présume. Ils ont tort. Quand on ne peut plus se gêner en haut, il ne faut pas s'étonner qu'on ne se gène plus en bas. Hier, à dîner à côté de Lady Canning moins jolie qui je ne l’avais laissée ; des sourcils trop noirs et qui se rejoignent. Ce matin, à déjeuner, Lady Cowley. Elle m’a dit qu’elle allait vous écrire pour vous dire ce qu'on (moi) ne vous disait pas, les toilettes, les bêtises. Est-ce que je ne vous en ai pas dit ? Elle m’a parlé de vous avec un intérêt assez vrai et un vrai respect. La reine la traite bien. Elle me paraît très contente.

Les Anglais qui entourent la Reine se préoccupent, en ce moment même, à ce qu’on vient me dire, du lieu et de la manière dont se feront aujourd'hui, pour elle et pour eux, les prières. Le lieu, ils n'en manqueront pas, on arrangera une salle du château ; mais la manière, je ne sais ce qu’elle sera si la Reine n’a pas amené de chapelain. Je suis ici, je crois le seul Protestant, et point chapelain. Je vais causer avec Lord Aberdeen à une heure, et il ira chez le Roi, à 2.

Vos préceptes sont excellents et je les mettrai en pratique. Demain, pendant la grande promenade de la forêt, je m’arrangerai pour l'avoir près de moi et lui vider mon sac. Je le trouve fort enclin à comprendre que le Prince de Metternich ne veut plus avoir d'affaire et que tout le monde ne peut pas être aussi fatigué que lui. Adieu. Adieu.

Il faut que je ferme mes dépêches, quelques mots à Génie, et puis que j'aille chez Lord Aberdeen. Il y a deux mois que la Reine était décidée à ce voyage et en a parlé à Lord Aberdeen et à Sir Robert Peel qui l’ont fort approuvé, en lui demandant de n'en point parler jusqu’après la clôture du Parlement. Voilà leur dire. Il ajoutent que l’opposition, Palmerston surtout, y était contraire et eût travaillé à le faire échouer, si on en eût parlé. Adieu, encore. G.

Mots-clés : Amour, Conversation, Description, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Femme (portrait), Histoire (Angleterre), Histoire (France), Louis-Philippe 1er, Pratique politique, Protestantisme, Récit, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)

289. Val-Richer, Mardi 15 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven

Prenez-vous quelque intérêt à la querelle du Roi de Prusse avec ses sujets catholiques. Je soupçonne l’archevêque de Posen de s'être enfui pour être repris, et pour attiser un peu le feu que le Gouvernement Prussien essayait de calmer. Rome est encore avec les états protestants comme les Princes légitimes avec les sujets rebelles. Ils se croient tout permis et ne se tiennent jamais pour obligés à rien. Et cette perfidie arrogante les perd plus que toute autre cause. On finit par se persuader qu’il n'y a pour en finir avec eux, d'autre moyen que la force et l'extermination. Je ne sais ce que vous aura dit Lord Granville ; mais malgré son aigreur, le Morming Chronicle a bien envie qu’on ne se sépare pas de nous. Je parie toujours que l'affaire s'arrangera du consentement de tout le monde. On veut bien se bouder, se taquiner ; mais personne ne veut se brouiller avec personne.

Dit-on les nouvelles propositions de l'Angleterre comme on me les a dites, la moitié de la Syrie au Pacha, sauf St Jean d’Acre et en cas de besoin, toutes les flottes ensemble à Constantinople ?

Quand vous aurez le Lord Chatam, dites-moi ce que vous pensez de ce caractère-là. J’aime bien mieux votre impression que le livre, que je lirai pourtant à mon retour.

Il me vient des nouvelles de Thiers, toujours plus aigre contre MM. Passy et Dulaure, et de plus en plus embarrassé de la Réforme électorale. Si les affaires d'Orient s’arrangent, il sera en effet fort embarrassé, car il n’y aura point de champ de bataille au dehors ; il faudra en chercher un au dedans, et il n’aime pas, ceux-là.

Du reste plus militaire que jamais ; la tête lui tourne des guerres impériales ; il ne parle que de l’armée de la triste condition de l’armée du peu qu’on fait pour elle qui est pourtant le seul appui du pouvoir. A Lille, il assiste à toutes les revues, et passe sa vie avec les officiers de la garnison. Sa femme est de nouveau fort malade.

Mercredi, 8 heures

Quand vous verrez Tscham soyez assez bonne pour lui demander si M. Eynard et M. Naville de Châteauvieux sont à Genève en ce moment. Il doit le savoir. Hier, je n’ai pas mis le nez hors de la maison. Il a pli tout le jour. Ce matin il fait le plus beau soleil du monde. Beau sans chaleur, ce qui n’est jamais qu'une demi-beauté. La lumière ne suffit. pas ; il faut le feu. Il me semble que ma toux s’en va tout à fait. Mais je sens bien que l’humidité me la rendrait. Il me déplaît que vous vous soyez établie sans moi rue St Florentin. J’aurais voulu assister au début, et le partager. Vous trouvez-vous bien ? Je regarde avec plaisir ce soleil qui brille sur vous. De qui vous vient le maître d’hôtel que vous avez pris ?

9 heures et demie

J'ai besoin de relire la note de Bruxner pour la bien comprendre et vous l'expliquer. Ce n’est pas trop de notre esprit à tous deux. A demain les affaires. Adieu. Adieu. G.

284. Val-Richer, Mercredi 2 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis invité à Fontainebleau pour le 7 et le 8. J’aurais mieux aimé que ce fût pour la fin de la semaine. En revanche, si c'eût été cette semaine, il m'aurait été absolument impossible d’y aller. Je tousse encore fort. Mais cela s'en va, et même vite depuis deux jours. J’aurais bien du malheur si samedi matin, je n’étais pas bon pour partir. Mon projet est de partir samedi, dans ma petite calèche avec mon cheval et d’aller coucher à Evreux au Grand cerf. Je ne puis raisonnablement passer la nuit en voiture. Mon rhume y reviendrait à coup sûr. Je partirai d’Evreux le dimanche matin, et je serai à Paris entre 4 et 5 heures.

Donnez-moi à dîner dimanche. Je partirai Lundi à onze heures pour Fontainebleau, et j'en reviendrai Mercredi matin. Il faut que je sois ici Dimanche 13. Je ne jouis qu’en tremblant de cette bonne fortune. Si la fièvre et l’oppression allaient me reprendre d'ici à samedi ! J’espère bien que non.

Mon médecin me trouve bien. Je l’ai mis de mon parti, contre les assistants.

Quel plaisir dimanche ! Je n'y veux pas trop penser. J'en tousserais. J'étais bien ébranlé il y a quatre jours. Votre au revoir aura raison. Je comprends qu'on ait de l'humeur contre Londres. Ce qui est étrange, c’est qu’on ne s’y soit pas attendu. Je n’ai jamais craint que cela. Deux ambitions ennemies peuvent si bien s'entendre pour un ajournement. Je ne sais pourquoi je vous en parle aujourd’hui. Aujourd'hui, je méprise bien les lettres.

Jeudi 9 h. 1/2

Je suis bien ce matin. Je compte sur Dimanche. Pourvu que je ne passe pas de nuit en voiture, je ne crois pas que le voyage me fasse le moindre mal. Mais que je ne vous trouve pas enrhumée à votre tour. Ecrivez-moi un mot en réponse à ceci. Je le prendrai en passant après demain à Lisieux. Adieu. Adieu. Oui adieu en attendant le vrai. G.

Mots-clés : Politique (France), Protestantisme, Santé (François)

244. Val-Richer, Mercredi 14 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je relis votre paragraphe à Benkhausen. Je suis bien aise que vous soyez restée avec lui dans ces termes là. Ils sont très convenables si j’ai raison, et bien plus si c’est vous. Dans le premier cas, vous vous serez trompée à Pétersbourg, mais non à Londres ce qui eût pu amener quelque complication désagréable. A mon tour, je vous tiens au courant de mes affaires, si on peut appeler cela des affaires. Après avoir beaucoup parlé et remué à Paris, Thiers est parti pour Lille. Avant de partir, il a manifesté le regret de n'avoir pas vu un de mes amis qui est aussi fort lié avec M. Duchâtel. Celui-ci est allé le voir. Thiers lui a parlé de moi dans les termes les plus magnifiques, puis a développé, comme vous savez qu’il développe avec une intarissable abondance, cette idée que deux hommes prépondérants ne pouvaient être simultanément dans un cabinet, que leur présence y romprait l’unité, qu’il fallait à un Cabinet, un chef, un seul chef, maître des autres ministres, que là surtout avait résidé la force de M. Molé. Quand je n’aurais point d'autre motif, celui-là me suffirait pour ne jamais me rapprocher de M. Molé. D'ailleurs, c’est bien impossible ; nous entendons l'un et l'autre avoir les Affaires étrangères. Puis, il s'est répandu en compliments sur Duchâtel vantant beaucoup son aptitude au gouvernement de l’Intérieur. Paroles assez explicites pour autoriser son interlocuteur à lui répondre, très explicitement aussi, qu’il se trompait sur Duchâtel ; que Duchâtel n’agirait jamais envers moi comme Passy et Dufaure avaient agi envers lui-même ; que le jour où lui Thiers serait Ministre, sans moi, Duchâtel se retirerait à l'instant, et qu’il ne devait compter sur l'accession ou l'appui d'aucun de mes amis, qu'autant que je serais dans le cabinet, à la place qu’il me conviendrait d'occuper ; que c'était l'avis et le parti pris des plus grands comme des plus petits ; qu’il fallait en prendre lui-même son parti ; que s'il lui convenait de s'en rapprocher de moi, de s’en rapprocher sérieusement, la session ne s’ouvrirait qu'avec nous deux ; sinon son entrée était impossible, car il déplaisait à une grande partie de la chambre, comme au Roi. Sur ce Thiers a coupé court, se rejetant dans les ténèbres de l'avenir et racontant sa conversation avec le Roi sur les affaires d'Orient ; conversation où il a étalé les opinions, les plus pacifiques, & s'en est allé comme il était venu ; le Roi, et lui n'ont pas fait un pas l'un vers l'autre. Vous voyez que tous les rapports s'accordent. et que personne ne change. Le Roi et les bourgeois de Hanovre ne changeront pas non plus. L’Autriche et la Prusse peuvent bien donner raison au Roi, mais non le tirer d’embarras. Il les y mettra elles-mêmes, voilà tout.

Voilà M. Falck ministre à Bruxelles. Il ne s'y amusera guère. J’aimerais bien mieux qu’il vînt mettre son esprit dans le corps diplomatique de Paris. Vous m’avez dit qu'il en avait vraiment beaucoup. Il trouverait de la place vide. Je suis charmé que le Prince de Prusse en ait autant (de l’esprit) que vous lui en trouvez. Il en aura besoin, car son pays en a.Trois choses ont fait la Prusse, le Protestantisme, la science et Frédéric 2. C’est une Puissance de notre temps, un peuple et un gouvernement moderne. Sa sagesse va à toute l’Europe civilisée. Celle de l’Autriche ne va qu'à l’Autriche. Je désire la prospérité de la Prusse.

9 heures et demie

Si j’ai envie de vous voir ! Adieu, adieu. Adieu Je n’ai pas envie de vous dire autre chose. Dans la journée, nous causerons. Il m'est arrivé hier du monde. G.

Mots-clés : Diplomatie, Parcours politique, Politique (France), Politique (Prusse), Protestantisme

212. Paris, Lundi 8 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven

J'ai dîné seul. Je viens de faire seul le tour des Tuileries. Contre la coutume, je n’ai pas rencontré une âme de ma connaissance. J’ai passé solitairement devant cette pauvre Terrasse aussi solitaire que moi. Toujours fermée. Je l’aime mieux. Il me déplairait de la voir en possession d'un autre. Quand vous serez dans Paris, à la bonne heure. Encore cela me déplaira. Ces maisons où tout le monde passe et ne fait que passer cela ressemble trop au monde et à la vie. Il faut quelqu'un qui reste et un lieu où l'on reste. Un Roi anglo-saxon donnait un grand festin à ses guerriers ; deux croisées ouvertes aux deux bouts de la salle bien décorée et bruyante. Un oiseau entra par une croisée et sortit par l'autre, à tire d'aile ; puis un second, puis un troisième. Le Roi les regardait, à peine avait-il le temps de les voir. Quelques uns voltigèrent un moment au dessus de la tête des convives, puis s’envolèrent comme les autres. Un seul vint se poser sur l’épaule du Roi. Le Roi fit fermer les croisées et le garda. Le lendemain, le Roi aimait l'aisance, et l'oiseau le Roi. On rouvrit les croisées. L'oiseau ne s’en alla point.

J’ai eu ce matin une visite qui ne m'a pas donné la moindre envie de la garder. Un prêtre entre dans mon Cabinet, une figure honnête et animée. Il me raconte qu’il est Espagnol, mais depuis quelque temps employé par M. l'archevêque de Paris. Il avait été placé auprès du curé de S. Nicolas des Champs. Le Curé lui a dit du mal du Roi Louis Philippe et a voulu qu’il prêchât contre les Protestants. Cela l’a choqué. Il me demande de le tirer d'embarras. Puis tout-à-coup il se lève me saisit par les deux bouts du collet de mon habit en me disant : " Je vais vous dire la messe ; il faut que je vous dise la messe. " Prenez garde, lui ai-je dit ; ce serait une profanation ; je suis Protestant." Il a été confondu, a pris son chapeau et s’en est allé. Je crois que j’ai de l’attrait pour les fous. J'ai reçu plusieurs visites pareilles depuis quelques années.

Notre séance a été parfaitement insignifiante : des colères contre le chemin de fer de Paris à Versailles par la rive gauche ; très légitimes. Les Pairs ont fini d’entendre les plaidoiries. Ils entreront demain en délibération pour l’arrêt. Ils avaient eu quelque envie d'entrer en séance à 8 heures du matin et de n’en sortir qu'après avoir fini, tout fini. Mais ce serait trop long ; probablement 10 ou onze heures du soir. Ils y mettront deux jours. Le premier jour, ils voteront sur la culpabilité de tous les accusés ; le second, sur la pénalité.

Mardi 10 h. et demie

Je ne sais pourquoi les bains de Houblon vous choquent. Je les ai vu employer avec succès. Ne vous en découragez pas. Je suis du parti de votre médecin. Je n'ai aucune confiance en vous pour le management de votre santé. Il faut écouter avec grand soin tout ce que vous en dîtes, car vous avez des impressions très vives et probable ment très justes, qui doivent fournir des indications précieuses. Mais il ne faut pas vous croire sur ce qu’il y a à faire ou à ne pas faire, car vous n'en croyez jamais, vous que votre impression du moment, moyen très trompeur de gouvernement. Il faut consulter sans cesse le baromètre pour comprendre le temps qu’il fera. Mais Dieu ne règle pas le temps selon les variations du baromètre.

Deux choses me préoccupent sans cesse, votre santé et votre cœur. Je ne demande pas mieux que de regarder dans celui-ci tout au fond. Mais aussi, je suis difficile très difficile. Je suis charmé que vous approuviez mon discours. Vous avez mille fois raison. On ne peut pas faire sur cette question là. Personne ne veut faire, Tant mieux. Le moment n’est pas venu. Adieu. Adieu. Il faut que je vous quitte. J’ai cinq ou six lettres à écrire ce matin. Adieu. G.

180. Paris, Mercredi 31 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

C'est aujourd'hui que je devais vous revoir. J’ai pensé à ce jour depuis le mois de juin ! Hier j’étais bien triste. Je suis restée seule depuis 4 1/2. J'aurais eu tant, tant à vous dire ! Le soir encore nous aurions recommencé. Enfin, il me faut prendre mon parti, comme de tant peines.

J’ai vu chez moi le soir la Duchesse de Talleyrand mon ambassadeur, & Lord Granville rien que cela. On va beaucoup à la Tragédie, & aux Italiens cette année. Tout le monde veut avoir vu Mademoiselle Rachel. Les opinions sont diverses. Mais je crois que vraiment ce n’est pas grand chose, et qu’elle est seulement meilleure, que tous les autres qui ne valent rien.

Ce que vous me dites aujourd’hui de notre situation politique est d'une grande vérité. Je voudrais bien faire voyager cela plus loin. C’est étrange que tandis que vous me parlez des progrès du protestantisme, moi j'en fais la même observation ; et c’est sur moi que je la fais. Et j'ai l'habitude de me prendre en beaucoup de choses comme exemple de la masse. Le juste milieu entre les gens d'esprit, & les gens qui n’en ont pas. Enfin la majorité.

J’ai eu ce matin une longue lettre de la Reine de Hanovre bonne & tendre comme toutes ses lettres. Mais rien de nouveau. Elle n’est pas aussi choquée que moi du mariage Lunchtemberg. On dit beaucoup en Russie que la petite fille de la grande Catherine épouse le petit fils de la maîtresse de Barras.

Je n'ai pas un mot de nouvelle à vous dire ! Je viens de faire une longue promenade aux Tuileries. Il fait froid ; mais un air pur, & du soleil tel quel. Adieu, je suis bien ennuyée de ces adieux là, nous en avons usé et abusé. J’attends le 6, ils vaudront mieux.

146. Val-Richer, Lundi 1er octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Mad. de Broglie est morte samedi matin. Mardi matin son mari a réuni, selon l’usage, dans la bibliothèque, toute la famille, maîtres et gens, s’est assis dans le fauteuil de sa femme, a ouvert l’évangile à la page où on était resté quand elle était là, et a fait à sa place, comme elle, la lecture et la prière. Il en fait autant tous les jours. Le culte domestique était l’habitude de le maison. Personne n’est protestant dans le village dans le pays. Mad. de Broglie, avait découvert à grand peine deux ou trois suisses ou allemands qu’elle faisait venir au château. Le curé du lieu, prêtre exact et respectable est d’un esprit court, étroit et fanatique. Il surveillait avec inquiétude Mad. de Broglie, et ne doutait pas qu’au fond, elle ne travaillât à rendre tout le pays protestant. Jamais un Ministre, un sermon, une prière de couleur protestante n’est sortie de l’intérieur du château. Tout s’y renfermait. Un prêtre protestant venu de Paris, parlant et priant au milieu de cette population toute catholique, dans ce cimetière catholiquement béni à deux pas de la petite enceinte réservée, en droit cela se pouvait; en fait cela se fût passé très paisiblement ; la population eût écouté avec approbation et respect, mais pour les dévots du lieu, pour le clergé, le trouble eût été grand. Je ne sais ce qu’ils auraient dit. On n’a pas pensé à tout cela, pas du tout. Mais on a agi sous l’influence de ces faits là. On s’est conduit selon les habitudes. La religion s’est renfermée dans la maison. On a prié, en famille, auprès du lit de mort; on a prié pour elle comme elle eût prié elle-même, comme si elle eût pu entendre. Je suis persuadée que l’idée n’est pas venue de faire autrement. Elle m’est venue à moi, et je vous l’ai dit. Mais je me suis expliqué qu’elle ne fût pas venue aux autres, et je vous l’explique comme à moi-même. Soyez sûre que c’est la vérité, et que le duc a le cœur parfaitement tranquille, qu’il croit sa femme bien et dûment reçue au sein de Dieu qu’il n’a pas cessé un instant d’être en rapport pieux avec elle. Il n’est pas léger du tout, ni d’esprit, ni de cœur.

Je ne veux pas que vous soyez blessée. Je veux que vous compreniez ce qui mérite d’être compris de vous. Mais je vous aime de votre impression, de votre colère, de votre franchise. Restez comme vous êtes et dites-moi toujours tout. Même vos intrigues politiques, quand vous en ferez. Je serais très choqué que vous en fissiez sans moi. Je vous dirai les deux ou trois petites choses qui, peut-être ont pu donner prétexte à ces ridicules commérages. A force de regarder où il n’y a rien, on finit par découvrir je ne sais qu’elle ombre qu’avec beaucoup de bonne volonté quelque passant curieux, léger, malveillant, bête, a pu transformer en un corps. Je suis persuadé qu’il n’y a rien de plus.

Je parie que le redoublement d’humeur contre l’Empereur vient de Munich. Il y est resté longtemps. Les grandes Duchesses aînées sont venues à Weymar, de là à Berlin. Le Prince Royal de Bavière y va. Il y aura là une entrevue, puis un mariage. Celui qu’on recherchait d’ici est manqué. L’Empereur aura dit et fait, à ce sujet, beaucoup de choses désagréables, offensantes. Voilà, ma conjecture. Je n’ai jamais cru que les grandes Duchesses fussent sérieusement laissées à Pétersbourg. On n’a pas voulu qu’elles vinssent, du premier saut chercher elles-mêmes des maris. On a ménagé les convenances. Mais on a cherché, les maris pour elles. Et puis elles sont venues. Et puis, et puis... Je suis fâché de deux choses ; que notre mariage soit manqué, s’il l’est et qu’il vous vienne de là quelque ennui. Mais j’espère que ce ne sera rien.

9 h. 1/2.

Ma mère est bien depuis deux jours. Elle m’appelle pour aller voir je ne sais quoi dans le jardin. Je sors avec elle autant que cela lui plait, Adieu. Adieu. Les Débats que je viens d’ouvrir ne guériront pas le chagrin de M. de Pahlen. Adieu. G.

61. Val-Richer, Mardi 17 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven

Madame je veux passer ma soirée à causer avec vous. Oui, ma soirée, et à causer. Il est neuf heures un quart ; vous vous couchez à onze heures ; j’ai presque deux heures devant moi. Croyez-vous qu’on invente jamais une façon d’écrire aussi vite qu’on parle ? Je le voudrais bien. Il y avait une fois une Mad. de Fourqueux femme d’un contrôleur général et très aimable, très spirituelle, mais ayant une peur affreuse de la mort. Son testament commençait par ces mots ; si jamais je meurs. Elle n’avait pas voulu se donner le chagrin d’en parler à coup sûr. Elle était convaincue qu’on finirait par découvrir le secret de ne pas mourir, et elle se désespérait de l’idée que ce ne serait pas de son vivant. La découverte que j’invoque ne serait pas si grande ; mais elle aurait bien son prix. A mon avis, le défaut de presque tout en ce monde de l’écriture, de la parole, de la poste, de la conversation, de la discussion, c’est la lenteur. Tout se traîne au dehors quand, au dedans tout va si vite !

Les Hindous ont un petit dialogue charmant : " Qu’est-ce qui est plus rapide que la flèche ? Le vent - Plus rapide que le vent ? L’éclair. Que l’éclair ? Le regard. Que le regard ? La pensée. Que la pensée? L’amour. " Ils ont raison ; il n’y a que l’amour qui aille assez vite, qui mette dans un moment, dans une minute, tout ce qu’on y peut mettre d’émotions, d’idées, de craintes, de désirs, de joies, de peines. On aurait beau faire ma découverte et parvenir à écrire aussi vite qu’on parle ; l’amour trouverait encore cela bien lent. Avez-vous jamais lu quelque chose de cette poésie Hindoue qui a charmé des millions d’hommes pendant plus de mille ans et dont nous ne connaissons encore que des échantillons ? Il y a des choses charmantes, surtout des tableaux tendres. Des amours de mari et femme. Chez nos poètes à nous, l’amour tient une grande place dans la vie ; chez ceux-là, c’est la vie même. Ce n’est pas un épisode, c’est toute l’histoire. On sent, en lisant cela, que ces créatures qui s’aiment, s’aiment constamment à tout instant, en parlant, en se taisant, en marchant, en se reposant, en respirant, en dormant. Je n’ai vu nulle autre part, toute l’âme, tout l’être devenu à ce point amour, tout amour, et non pas amour violent orageux, combattu, mais amour tendre, heureux; parfaitement heureux, et ne se lassant, ne se rassasiant jamais de lui-même & de son bonheur. Il y a une histoire du Roi Nala et de sa femme Damayanti, une autre de la Princesse Savitry et deux ou trois autres encore où la passion arrive à un degré de profondeur, d’ardeur, et en même temps d’élégance de délicatesse, de finesse, qui surpasse tout ce qu’on a jamais imaginé dans notre Occident, encore froid et grossier ; il faut en convenir, auprès de cet orient-là.

Que j’aurais de plaisir à vous lire cela, à vous lire tant de choses ! Mais lire c’est perdre du temps. Pour vous lire, il faudrait que j’eusse à moi l’éternité. A propos de lire, je vais vous faire envoyer cette petite histoire de Monk et de la restauration de Charles 2 dont la fin vient de paraître dans la Revue française. Cela vous amusera un peu. Il n’y a rien là de tendre, rien de poétique. C’est de la pure comédie vue de la coulisse. Il est très vrai que je n’avais pas écrit cela du tout pour le public mais pour moi seul uniquement pour bien étudier Monk et la grande intrigue de la Restauration des Stuart, comme on étudie un homme avec lequel on veut vivre, et un événement auquel on doit prendre part. Vous me direz si après cette lecture, l’homme et l’événement vous sont devenus bien familiers. Ils me l’étaient parfaitement quand j’ai écrit.

Je suis bien aise que vous ayez causé avec le Duc de Broglie, et point surpris que vous lui ayez trouvé plus d’intimité, plus de confiance. J’espère que dans le cours de cet hiver, vous lui en trouverez encore davantage. J’ai vraiment de l’amitié pour lui, une amitié qui a résisté et résisterait à toutes les vicissitudes de la politique, à tous les commérages des ennemis et à toutes les complaintes des amis. C’est une âme élevée et un esprit distingué, très net en effet, comme vous l’avez remarqué surtout quand il a eu le temps de regarder aux choses. Pour voir, il a besoin de regarder. Il n’a pas toute la promptitude de coup d’œil, toute la présence d’esprit qui sont quelque fois, nécessaires sur le terrain même au moment de l’action. Mais avant et après, personne n’a plus de pénétration, de jugement et même plus d’invention et de ressources. Il aime beaucoup Lord et Lady Granville.

Je suis fâché de l’accident de Lord Pombroke. Savez-vous pourquoi ? Il est allé vous voir à Boulogne, le 2 juillet, et vous m’avez parlé de lui dans votre seconde lettre. Depuis ce jour-là son non ne m’est pas indifférent. J’aimerais mieux que le Roi Guillaume n’eût pas été mauvais pour sa femme.

Je m’intéresse à la maison de Nassau. Nous le devons, vous et moi, comme Protestants. Je ne vous engagerais pas à lire cela, vous vous en ennuieriez à mourir mais on publie en ce moment à Leide, par ordre du Roi, toute la correspondance des Princes d’Orange pendant, la lutte des Pays- bas contre l’Espagne, et il y a en mauvais allemand et en mauvais français, des lettres superbes, des modèles de confiance dans la mauvaise fortune et de modération dans la bonne. Cette maison a fourni au moins trois hommes qui sont des plus grands, sauf un peu d’éclat qui leur manque. Le fond était en eux supérieur à la forme et c’est par la forme surtout que le commun des hommes est pris.

Puisque nous voilà tous deux si bons Protestants, je veux vous dire que le matin même de mon dernier départ, un des Pasteurs de l’Eglise des Billettes, le seul qui ait vraiment de l’esprit et du talent, Mr. Verny est venu me voir, et m’a dit qu’il s’était présenté chez vous deux fois avec le regret de ne pas être reçu. Il m’a paru avoir le projet d’y retourner. S’il le fait recevez le une fois. C’est un homme de mérite, qui a du cœur et du sens. Sa conversation vous plaira assez, et la vôtre le charmera. Est-ce là assez de conversation ? Il me semble vraiment que je n’ai pas parlé seul et que je sais tout ce que vous m’avez dit. Pourtant le 31 vaudra mieux, infiniment mieux. A demain matin en attendant le 31. Et adieu provisoirement, en attendant l’adieu de demain matin.

11 H.

J’envoie ceci directement. J’ai mon cabinet plein de visites qui viennent me demander à déjeuner. Il sera fait comme vous le voulez. Je vous en parlerai demain. Adieu. Adieu. G.

Mots-clés : Amour, Discours du for intérieur, histoire, Poésie, Portrait, Protestantisme, Religion

352. Londres, Dimanche 26 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’espère que ma lettre vous sera arrivée hier d’assez bonne heure pour vous en servir. Il m’avait été absolument impossible de vous écrire la veille. Les Ministres ne sont pas venus au diner de la Cité parce qu’ils y avaient été très mal reçus la dernière fois, sifflés à la lettre. Lord Melbourne, s’en était très bien tiré, très dignement. Mais ils ne se sont pas souciés de recommencer. Lord Palmerston à qui le matin même, j’avais dit en passant que j’irais, me répondit qu’ils n’iraient pas, et pourquoi. Un motif accidentel de plus. Les Shériffs que la Chambre avait mis en prison, et qui venaient d’être mis en liberté devaient être au dîner, et y étaient en effet. Le Lord Maire a porté leur santé et protesté contre leur emprisonnement. Tout cela faisait bien des petits embarras. Du reste, la santé des ministres a été portée et acceptée avec une froideur décente. Leur absence a été remarquée, mais sans étonnement. Les représentants de la cité au Parlement radicaux n’y étaient pas non plus et n’auraient pas été mieux reçus. La Cité est partagée en Torys en haut, radicaux en bas.

Lundi, 9 heures

Une heure

340. Londres, Samedi 11 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Il n’est pas le moins du monde question de la translation du corps de Napoléon en France. M. Molé me paraît peu au courant des Affaires étrangères. Car ici je ne vois pas pourquoi il mentirait. Du reste je ne suis pas surpris qu’il soit peu au courant. On ne l’aimait pas du tout dans le département, et parmi les gens qui y restent toujours, je n’en sais aucun qui prenne soin de l’instruire.

L’Angleterre a fait le geste pour Naples ; à l’heure qu’il est, l’amiral Stopford doit avoir saisi des bâtimens napolitains et les avoir envoyés à Malte où ils resteront en dépôt jusqu’à l’arrangement. Lord Palmerston est pourtant un peu préoccupé des conséquences possibles du coup. Nous nous emploierons à les prévenir et à amener un accommodement.

J’ai renoncé, bien contre mon goût et mon naturel, à la prétention de tout régler d’avance et pour longtemps. Mais pour ceci et dans les limites que je vous dis c’est parfaitement décidé. Il n’y a donc rien là, absolument rien qui dérange nos projets ni qui puisse nous causer aucun mécompte. Tenez pour certain que sauf les plus grandes affaires du monde ce qui ne se peut pas à Londres à cette époque.

Je serai à Paris d’octobre en Février avec ma mère et mes enfants. Il faudrait donc que je ne les fisse pas venir du tout d’ici là ce qui leur serait et à moi aussi un vif chagrin. Ils viendront donc en Juin, Notre seul dérangement portera, sur nos visites, de châteaux qui en seront, nullement supprimées mais un peu abrégées. Ces visites-là seront pour moi une convenance et presque une affaire. Ma mère le sait déjà et en est parfaitement d’accord. Je ne la laisserai pas seule à Londres. Mlle Chabaud viendra l’y voir au mois d’aout. Je ferai donc des visites, nos visites seulement un peu plus courtes. Il faut bien quelques sacrifices. Je voudrais bien sur cela, n’en faire aucun.

Que signifie cette phrase : "Je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi "? Si vous parlez de mes devoirs, de mes premiers devoirs vous avez raison. Est-ce là tout ? Dites-moi. Et puis dites-moi aussi que vous vous associez à mes devoirs, et que vous m’en voudriez de ne pas les remplir parfaitement.

Mots-clés : Ambassade à Londres, Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Famille Guizot, Femme (politique), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Protestantisme, Relation François-Dorothée, Religion, Réseau social et politique, Salon, Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel)

336. Londres, Dimanche 5 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

10 heures

Je lui ai dit quand on me l’a présenté : "Il y a ici, Monsieur deux choses presque également singulières, un Ambassadeur de France Protestant, un membre catholique de la Chambre des communes d’Angleterre. Nous sommes vous et moi deux grandes preuves du progrès de la justice et du bon sens." Ceci m’a gagné son cœur. Il n’y avait à dîner que Lord J. Russell, Lord Duncanmon, Edward Ellice et sa femme, M. Charles Buller et M. Austin. Mistress Stanley hésitait à inviter quelques personnes pour le soir. Elle s’est décidée et a envoyé ses petites circulaires. Sont arrivés avec empressement Lord et Lady Palmerston, Lord Normanby, Lord Clarendon, l’évêque de Norwich, Lady William Russel, etc, etc.

En sortant de table, un accès de modestie a pris à M. O’Connell ; il a voulu s’en aller.

-Oui, mais restez, restez. Nous y comptons."

-Non, je sais bien.

-Restez, je vous prie." Et il est resté avec une satisfaction visible mais sans bassesse. Lady William Russell qui ne l’avait jamais vu, m’a demandé en me le montrant. - C’est donc là M. O’Connell, et je lui ai dit "Oui"en souriant d’être venu de Paris pour le lui apprendre.

-Vous croyez peut

être, m’a-t-elle dit, que nous passions notre vie avec lui.

- Je vois bien que non."

4 heures et demie

Vous avez raison pour les dîners. Le 1er Mai ne compte pas, et le dîner Tory ne peut venir qu’après un pur dîner whig. Je rétablirai cet ordre. Mais il n’y a pas moyen de donner aucun dîner un peu nombreux avant le 1er mai. On entre dans la quinzaine de Pâques. Beaucoup de gens s’en vont. Je n’aurais pas qui je voudrais même dans le corps diplomatique. D’ailleurs, pour le 1er Mai le corps diplomatique me convient, huit ministres, et trois ou quatre grands seigneurs. J’espère que le service ira assez bien. Mon maître d’hôtel est excellent.

3 heures 1/2

J’avais vu souvent le colonel Maberly en France chez Mad. de Broglie. Il me connait ; il m’invite à dîner, je venais d’avoir quelque affaire avec lui pour les Postes des deux pays. Personne ne m’avait jamais parlé de Mad. Maberly. Vous ne m’aviez point dit la prophètie de M. Pahlen. J’ai dîné chez un anglais de ma connaissance, chez un membre du Parlement, chez le Secrétaire des postes anglaises sans me douter de l’inconvenance. Une fois là, le ton de la maîtresse de la maison ne m’a pas plu. Mais cela m’arrive quelquefois, même en très bonne compagnie. J’ai du regret de ma bèvue, mais point de remords. Je regarderai de plus près à mes acceptations ; mais je n’ose pas répondre de ma parfaite science. Venez. J’ajoute que si je ne me trompe cela a été à peine su, point ou fort peu remarqué. Rien ne m’est revenu. Soyez donc, je vous prie, moins troublée du passé. Et bien tranquille, sur l’avenir du moins quant à moi-même. Je reprends ma phrase. Je suis ce que j’étais et je resterai ce que je suis. Et je suis charmé que cela vous plaise. C’est une immense raison pour que j’y tienne. Mais en honneur comment voulez-vous que ces blunders-là ne m’arrivent jamais ?

J’ai bien envie de me plaindre à Lady Palmerston de ce qu’elle ne m’a pas empêché de dîner chez Mad. Maberly. Elle me répondra que je ne lui avais pas dit que Mad. Maberly m’avait invité. Croyez-moi, j’ai quelque fois un peu de laisser-aller ; mais il n’est pas aisé de me plaire, ni de m’attirer deux fois de suite chez soi. Et je suis plus difficile en femmes qu’en hommes. Et toutes les prophéties, que vous auriez mieux fait de me dire seront des prophèties d’Almanach. I will not be caught. Mais regardez-y toujours bien je vous prie, S’il m’arrive malheur, je m’en prends à vous. Et n’ayez jamais peur de me tout dire. Votre colère est vive, mais charmante. Je ne sais pourquoi je vous ai parlé de cela d’abord. C’est une nouvelle preuve de notre incurable égoïsme.

J’ai commencé par moi. J’aurais dû commencer par vous, par ce triste jour. Samedi en vous écrivant, je voulais vous en parler ; et le cœur m’a failli. De loin, avec vous sur ce sujet-là, celui-là seul, je crains mes paroles, je crains vos impressions. Je n’aurais confiance que si j’étais là, si je vous voyais, si je livrais ou retenais mon âme selon ce que j’apercevrais de la vôtre. Je me suis tu samedi, ne sachant pas, dans quelle disposition vous trouverait ce que j’aurais dit craignant le défaut d’accord entre vous et moi. Tout ce qui va de vous à moi m’importe, me préoccupe. Dearest, je vous ai vue bien triste près de moi. Ne le soyez pas, laissez la moi ; ne le soyez du moins que parce que je ne suis pas là. C’est là ce que je ne voudrais. Et cela ne se peut pas. Et dans ce moment, je ne vous dis pas la centième partie de ce que je voudrais dire.

333. Londres, Mardi 31 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

9 heures et demie

C’est beaucoup deux Reines pour une soirée. Il n’est pas aisé de les y arranger. J’ai dîné hier à Marlborough House entre la Reine douairière et la Duchesse de Cambridge. Le Duc et la Duchesse de Sutherland, Lord et Lady Jersey, Mm. de Bülow et de Gersdorf. La Reine douainière est restée bien allemande de manières et d’accent. L’air très bonne d’ailleurs et d’une simplicité bien royale. J’ai beaucoup causé avec la Duchesse de Cambridge. Elle me paraît aîmer la conversation. Bien protestante de cœur. Elle trouve l’Eglise Anglicane trop catholique. Cela me réussit fort ici d’être le premier Ambassadeur protestant venu de France depuis Sully. Nous sommes sortis de table à 10 heures. Le bal de la Reine commençait à 9 heures et demie. Mais elle était prévenue du dîner de la Reine douairière. Nous ne sommes arrivés à Buckingham-Palace qu’à 10 heures et demie. Assez tôt, car j’y suis resté jusqu’à deux heures. C’est long. Décidément quoique en principe ce soit juste, les spectateurs sont trop sacrifiés aux danseurs. Soixante ou quatre vingt personnes dansant toujours, et douze ou quinze assistants ramassant çà et là des lambeaux de conversation décousue. Lord Clarendon a été m’a principale ressource. Un peu Lady Palmerston, Lady Normanby, Lady Fitz-Harris. Je trouve la manière de Lady Palmerston avec son mari et sa fille très aimable. Elle est sans cesse occupée d’eux, et visiblement. Elle doit leur plaire beaucoup. J’ai eu hier une longue visite de M. de Kissélef, évidemment charmé d’aller à Paris, quoiqu’il y aille par Pétersbourg. Je lui ai parlé de bien des choses et bien. De deux surtout, votre conduite envers la France et notre coalition de l’an dernier. Je crois qu’il a été assez frappé. J’étais en veine de paroles très libres et point amères, comme le jour où j’ai parlé chez vous devant la Princesse Soltykoff et Nicolas Pahlen de la façon dont vous récompensiez Pozzo. Vous vous rappelez. 3 heures Il n’est bruit ici que du mauvais succès de votre expédition de Khiva. J’ai tort de dire votre et cela me déplait. Eh bien, vous savez surement que l’expédition de Khiva, n’a pas réussi. Le corps expéditionnaire est rentré dans les frontières russes après avoir perdu la moitié de ses hommes et presque tous ses moyens de transport, chameaux, charrettes etc. Je ne vois que des gens à qui cela fait plaisir. M. de Brünnow a du malheur. Invité à dîner chez la Reine, il a répondu pour dire qu’il acceptait. Du reste, depuis quelques jours il s’excuse de n’être pas venu chez moi. Il n’avait, dit-il, point de caractère bien règlé, il était si peu de chose ; il a cru qu’il devait se conduire sans prétentions. Dès qu’il aura présenté ses lettres de créance demain au lever, il viendra mettre sa carte chez moi, et il m’expliquera pourquoi il n’est pas venu plutôt. Il a tenu ce langage à plusieurs personnes entr’autre à M. de Bülow qui me l’a dit, et ne doute pas qu’il ne vienne. Je l’attends. N’en parlez à personne jusqu’à ce qu’il soit venu. Le corps Diplomatique de Londres va se renouveler beaucoup. M. de Blome retourne en Danemark. M. de Hummelauer à Vienne, quand il se sera marié à Milan ce qu’il fait par ordonnance de son médecin. Bourquenoy me quitte la sémaine prochaine. Je le regretterai. Il est de très bon conseil et d’un aimable caractére ; vraiment estimé ici. Mon ambassade vous plairait à voir. Les deux secretaires, les deux attachés et mon petit herber vivent dans la meilleure intelligence, et tous de fort bon air. L’un des attachés, M. de Vandeul est un jeune homme distingué. Je ne sais pourquoi ceci me revient à l’esprit, Lord Douro, était hier au soir au bal. Oh vraiment vraiment! J’aime mieux Lord Brougham.

Mercredi, 9 heures

J’ai causé longtemps hier après dîner avec Lady Carlisle qui m’a parlé de vous simplement; affectueusement, comme il me convient. Il y avait à dîner dix du douze personnes invitées, pour me voir. Un M. Grenville, de 84 ans frère ainé du feu lord Grenville, homme fort, lettré, dit-on et qui a l’une des plus belles, bibliothèques de l’Angleterre. Je lui ai promis d’aller la voir. Je suis d’une coquetterie infatigable. Ne croyez pas pourtant que je prodigue mes promesses. J’oublie les noms des autres. On a ici une façon de prononcer les noms propres qui les rend très difficiles à comprendre et à retenir. C’est un de mo ennuis. On me présente les gens, J’entends mal ou je n’entends pas leur nom. Et quand je les retrouve je ne m’en souviens pas. Le vieux poète Rogers est un de mes proneurs. Je le soigne. Au moment du dîner, la Duchesse de Sutherland à reçu l’avis que le lèver, qui devait avoir lieu ce matin était remis. Je viens de le recevoir aussi de Sir Robert Chester. La Reine est un peu souffrante. Elle a pourtant dansé avant-hier jusqu’à une heure et demie. On se demande toujours, si elle a raison ou tort de danser. Personne ne répond positivement. si elle a tort elle a grand tort, car elle danse beaucoup, et personne, en dansant ne saute si vivement et ne parcourt autant d’espace qu’elle J’ai fini chez Lady Minto. J’y ai découvert un parent de bien loin, un M. Boileau de Castelnau issu d’une famille de refugiés protestans Geva une branche existe encore à Rismes, et tient à la mienne. Il est beau frère de Lord Minto et a été charmé de la découverte. Précisément, par grand hazard ma mère venait de m’annoncer, le mariage d’une jeune fille de la branche Nimoise, qui a épousé à Paris un anglais un M. Grant. De là des conversations, très amicales un nouveau gage de l’alliance anglaise. J’étais rentré à minuit. C’est ma limite ordinaire.

2 heures

J’ai le 333. Au moment où je revenais à vous on est venu m’annoncer le rev. M. Sidney smith. Je l’ai reçu. Il vante fort Lord John Russell et le regarde comme l’âme du Cabinet. Il dit que Lord Melbourne est un homme de beaucoup d’esprit et un beau garçon, beaucoup plutôt qu’un politician. Mais bien moins insouciant qu’il n’en a l’air Les radicaux sont en déclin dans la Chambre deCommunes, décourages et ne comptant plus sur lEur avenir ; ils s’étaient figurés qu’ils changeraient toutes choses. Le bon sens public les paralyse. La plupart se fondront dans les Whigs. S’il y avait une de dissolution. Peel aurait, six à sept voix de majorité. Voilà notre conversation. Conversation où j’ai beaucoup plus écouté que dit ; comme je fais toujours quand je suis avec un homme qui à une reputation d’homme d’esprit un peu littéraire. Il y a des gens à qui on plaît en leur parlant ; à d’autres, en les écoutant. On distingue bien vite. Je crois tout à fait que Barante restera à Pétersbourg comme Ste Aulaire à Vienne Soyez sûre que Thiers remuera peu, le moins possible M. de Rémusat est des amis particuliers de M. de Barante et le défendra. Il y aura beaucoup de petits combats intérieurs sur les personnes Quelques nominations feront du bruit. Mais en somme, la conservation prévaudra. Je suis charmé que Pahlen revienne et vous revienne. De part et d’autre on n’est pas si méchant qu’on se fait Voilà qui est dit : le 1er juin, car bien certainement votre nièce tardera. On part toujours plus tard qu’on ne dit, excepté.... Je ne comprends pas comment Lady Palmerston a parlé d’avril, à Lady Clauricard. Juin est établi. Votre description du Duc de Br. est très vraie mais l’intérieur est très supérieur à l’extérieur. Vous trouveriez la même chose pour plusieurs de mes amis M. Piscatory et M. de Rémusat par exemple. Les défauts sont très apparens; les qualités sont essentielles et quelquefois des plus rares. Je dis cela de l’esprit comme du caractére. J’ai fort appris et j’apprends tous les jours à suspendre beaucoup mon jugement. Je crois à mon premier instinct et à ma longue réflexion. Mais cette vue superficielle, passagére qui n’est ni de l’instinet, ni de la réflexion, je m’en méfie beaucoup ; rien n’est plus trompeur. Voilà un billet de Lord Palmerston qui me dit qu’il sera au Foreign, office à 4 heures. J’ai encore deux ou trois lettres à écrire dont ma mère est une. Adieu. Je ne puis pas me plaindre de la prudence, de mes gens. Je l’ai recommandée. Adieu, adieu

Val-Richer, le 30 novembre 1869, François Guizot à l'abbé Bernard Aumonier de l'Ecole normale

L'abbé Bernard offre une nouvelle édition de l'ouvrage de Bossuet en ajoutant "une préface en forme d'Appel aux Prostestants". Cette édition est inscrite dans une actualité : le concile oecuménique convoqué le 8 décembre 1869 au Vatican.

Voir Exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse par Bossuet. éditée par l'Abbé Bernard

Saint Martial, le 6 mai 1868, à François Guizot

Mots-clés : Catholicisme, France (1852-1870, Second Empire), Protestantisme, Religion, Théologie

La Digardêche, le 25 novembre 1861, Baron du Taya à François Guizot

Mots-clés : Catholicisme, Protestantisme, Réception (Guizot), Religion, Théologie

Strasbourg, l'abbé Dacheux à François Guizot

Genève, le 14 février 1849, Jean-Henri Merle d'Aubigné à François Guizot

Nîmes, le 24 mai 1864, Paradès de Daunant à François Guizot

Val-de Loup, le 30 mai 1809, François-René de Chateaubriand à François Guizot

Val-de Loup, le 12 mai 1809, François-René de Chateaubriand à François Guizot

Mots-clés : Catholicisme, France (1814-1830, Restauration), Poésie, Protestantisme, Religion

Paris, le 4 juillet 1867, Général Chabaud-Latour à François Guizot

Thauvenay, le 10 août 1866, Général Chabaud-Latour à François Guizot

Thauvenay, le 7 novembre 1864, Général Chabaud-Latour à François Guizot

Paris, le 29 mai 1869, Général Chabaud-Latour à François Guizot

Paris, le 17 mai 1872, François Guizot à Louis Vitet

Mots-clés : Eglise, France (1870-1940, 3e République), Histoire (France), Protestantisme

Val-Richer, le 12 janvier 1870, François Guizot à Louis Vitet

Mots-clés : Eglise, France (1852-1870, Second Empire), Protestantisme

Val-Richer, le 27 décembre 1868, François Guizot à Louis Vitet

West Molesey, the 17th March 1856, John Croker à François Guizot

West Molesey, the 10th Feb. 1856, John Croker à François Guizot

West Molesey, the 26th Jan. 1850, John Croker à François Guizot

Chevening, le 18 décembre 1863, Philip Henry Stanhope à François Guizot

Paris, le 3 juin 1872, Hugues-Iéna Darcy à François Guizot

London, March 16 1856, Henry Hart Milman à François Guizot

Paris, le 17 août 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Jouy, le 15 août 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Mots-clés : Eglise, France (1852-1870, Second Empire), Politique (France), Protestantisme

Jouy, le dimanche 18, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Paris, le 14 mai 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Paris, le 13 mai 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Paris, 4 février 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Paris, 31 janvier 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Paris, le 29 janvier 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Paris, dimanche 28 janvier 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Mots-clés : Eglise, France (1852-1870, Second Empire), Politique (France), Protestantisme

Paris, lundi 8 janvier 1866, Pierre-Frédéric Mettetal à François Guizot

Mots-clés : Eglise, France (1852-1870, Second Empire), Politique (France), Protestantisme, Religion

[Paris], Mardi 4 mars 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

C’est pour vous un triste jour. L’âge apaise la violence dans la douleur, et laisse la douleur au fond de l'âme. Nous avons été bien frappés l’un et l'autre. Pour moi, en regardant mon fils qui vient d'avoir vingt ans, je me surprends à le confondre avec celui que j'ai perdu, il y a seize ans et qui en avait alors vingt et un ; et j'éprouve un saisissement douloureux. en me rappelant que ce n’est pas lui, et que le fils que j'ai ne me rend pas celui que j'ai perdu. A mesure qu’on avance dans la vie, il se fait dans l’âme un bizarre mélange des sentiments et des souvenirs les plus contraires ; les joies et les tristesses passées se mêlent et se confondent. On a peine à s'y reconnaître. Que rien ne vous ramène habituellement que les souvenirs doux ! Je voudrais vous voir toujours le repos du cœur, à défaut de la joie. Adieu, Adieu.

G.

4 mars 1853

Paris, le 6 décembre 1842, Abel Villemain à François Guizot

195. Val Richer, Jeudi 9 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Si j'étais autrichien, le séjour de Lord Palmerston à Paris me déplairait. S’il y machine quelque autre avenir Européen, ce sera aux dépens de l’Autriche. Il lui en veut de ce que malgré les plus belles chances, il n’a pas réussi, en 1848 à la chasser d'Italie. A dire vrai, je ne crois pas qu’il machine grand chose tant que la situation actuelle durera le ministère actuel tiendra. Et la situation actuelle ne peut finir que par la paix, ou par une extension de la guerre qui fera prendre parti à l’Autriche pour l'Alliance occidentale. Ni l’une, ni l’autre chance ne fait les affaires de Lord Palmerston.

Y a-t-il quelque chose de sérieux dans les nouvelles instances qu’on vous adresse de Berlin ? Sérieux en ce sens que si vous dites non, cela fasse faire à la Prusse un pas de plus vers l’Autriche et l'occident ; car je ne suppose pas que vous disiez autre chose que non. La Prusse le sait certainement. Pourquoi donc recommence-t-elle à vous presser ? Est-ce pour se donner, auprès des alliés le mérite d'avoir l’air de les aider, ou bien pour se préparer, dans votre obstination, une excuse pour vous abandonner. Pauvre politique, en tout cas, comme est toujours la politique des faibles entre les forts qui se battent.

Je trouve que la guerre prend, entre les combattants, un déplorable caractère d'acharnement. Ces combats de tous les jours excitent plus de passion que les grandes et rares batailles. Même en France, malgré le peu de goût public pour la guerre, l'animosité s'éveille. Il y a à Lisieux en ce moment un prédicateur missionnaire assez célèbre, l'abbé Combalot ; il prêche tous les jours contre les incrédules, les Protestants et le tyran Tartare. Il disait avant hier : " L’Eglise catholique a triomphé de tous ses ennemis ; elle a abattu Calvin, elle a abattu Voltaire, elle a abattu Robespierre ; elle abattra Nicolas ! " et il est descendu de sa chaire sur cette parole. La classe un peu élevée, les négociants, les magistrats, le barreau, tous les bons bourgeois désapprouvent, les uns sérieusement, les autres en haussant les épaules. Mais le peuple écoute avidement ce prêtre qui est sincère et grossièrement éloquent ; et une haine absurde entre, par ses paroles, dans le cœur de la multitude catholique et patriote. Tout cela est honteux, et aussi dangereux que honteux. Non seulement on perpétue ainsi la guerre ; mais la guerre, ainsi faite, dans l’Eglise de Lisieux en même temps que sous les murs de Sébastopol, laisse des germes qui se développent, même la paix faite, et rendent le gouvernement très difficile. On m’a raconté ces sermons hier à Lisieux, où je suis allé dîner.

Midi

Je me figure que nous ne tarderons pas à apprendre l'assaut. Votre dépêche disant que, le 2, Sébastopol ne l’avait pas encore essuyé, semble indiquer qu’il devait l'essuyer bientôt. Adieu, Adieu. G.