Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

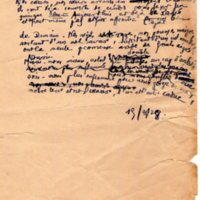

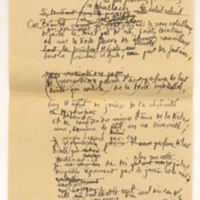

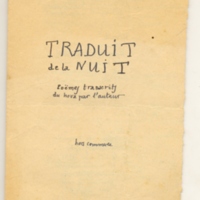

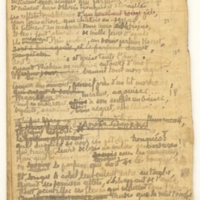

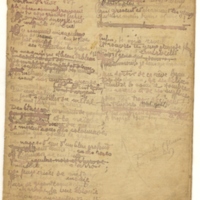

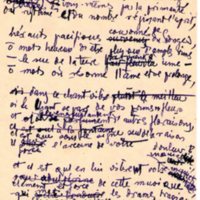

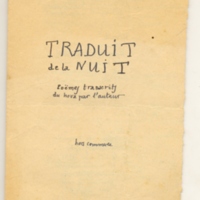

Le brouillon rédactionnel de Traduit de la Nuit laisse moins apparaître le travail rédactionnel si particulier à cette écriture que l'on qualifierait de " bilangue " - écrite dans l'interférence du malgache sur le français - que sur les feuillets de Presque-Songes.

Et bien que la disposition générale reste identique, les deux versions du même poème se répartissant sur l’espace de la page des deux côtés d’un trait central tracé après l’écriture. A posteriori, au fil des pages des Calepins Bleus, Rabearivelo fait quelques remarques pouvant servir à mieux comprendre la genèse du recueil, si elles ne semaient en même temps la confusion. Il mentionne (CB, 26/1/36) l’existence d’un petit cahier lui ayant servi « à étudier, à fixer la mise en page du cahier 6 de Barbarie ». Ailleurs : […] je viens de m’en donner le cœur net en rouvrant mon second manuscrit (celui que, de toutes pièces, je bâtis, après en avoir détruit les premiers états et, aussi, pour la circonstance, pour une obscure et improbable postérité, après avoir imaginé hâtivement des textes hova en regard des pseudo traductions." (CB, 15/10/35, tome I, p. 935).

Ces témoignages viennent s’ajouter au mystère entretenu par Jean-Joseph Rabearivelo autour de l’écriture de ces deux recueils, dont des éléments contradictoires ont déjà été présentés dans l’introduction du recueil jumeau, Presque-Songes.

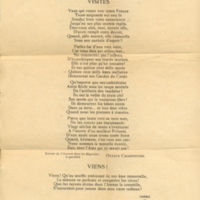

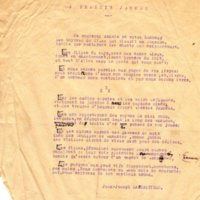

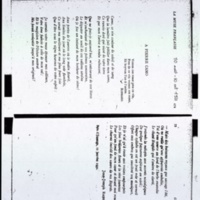

Les CB sont, d’autre part, un témoin privilégié des difficultés de publication de ce recueil. Dans un premier temps, Jean-Joseph Rabearivelo songeait à le publier à compte d’auteur, en le faisant graver par son collègue Victor Malvoisin, et tirer à 150 exemplaires hors-commerce (CB, 14/5/33, tome I, p. 98). Le projet avance suffisamment pour que le 29 août 1933 Malvoisin propose à Jean-Joseph Rabearivelo un projet de maquette de la page de couverture. Mais on perd ensuite la trace du recueil, dont la parution sous cette forme n’a jamais abouti. Ce n’est qu’en juin 1934 que Jean-Joseph Rabearivelo reparle de ce projet, qui, entretemps, a été repris par un éditeur français installé à Tunis, Armand Guibert, pour sa nouvelle collection des « Cahiers de Barbarie ».

Le 4 juin 1935, Jean-Joseph Rabearivelo reçoit une lettre de Guibert lui rapportant l’aventure de la fabrication du livre (lettre malheureusement perdue aujourd’hui) : "La première des trois lettres forme comme le calendrier de Traduit (en partant du brochage). Y vit, y revit l’atmosphère fiévreuse que mon éditeur connut en accouchant du sixième cahier de Barbarie… Ses rêves, ses cauchemars, ses cris, ses silences – et ceux de son entourage. Tout cela, pensé pour moi, à ma place. C’est d’une générosité qui m’émeut." (CB, 4/6/35, tome I, p. 856).

Le même Guibert donne par la suite, dans un carnet, quelques indications sur la difficile diffusion du recueil ; il a soin de préciser (lettre à Jean Cayrol du 5 août 19… , fonds Cayrol, IMEC) le nombre d’exemplaires vendus : seulement deux !

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph

La fin de l’année 1936 est pour Jean-Joseph Rabearivelo une période de regain. Début septembre, une quatrième fille lui naît, qu’il choisit de nommer Velomboahangy (Voahangy réincarnée, selon sa propre traduction), en hommage à sa fille chérie morte en 1933. Un mois plus tard, le recueil Chants pour Abéone dont la maquette lui a demandé tant de soin sort des presses : « Les dix premiers exemplaires de Chants m’ont été livrés ce soir : aussi belle, de robe que de figure, cette fille, cette mariée, que je l’aime à la folie – plus qu’une fiancée, pardi ! » (Carnets Bleus, 3/10/36, tome I, p. 1040). Il envisage par ailleurs de concrétiser plusieurs ensembles poétiques ainsi qu’une « grande nouvelle sur la toufiane » (Carnets Bleus, 28/10/36, tome I, p. 1051), la drogue opiacée dont il fait maint abus à cette période, comme de fréquentations adultérines. Cette vitalité touche également son engagement politique, dont le conservatisme se radicalise en un soutien vibrant à l’armée nationaliste du général Franco, qui est aux portes de Madrid.

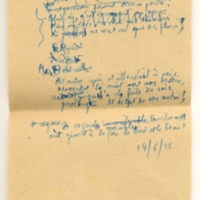

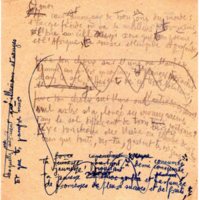

C’est en octobre 1936 qu’il se lance dans l’écriture de cet ensemble inédit de poèmes en vers libres, finalement intitulé Proses pour Durtal, mais qui a d’abord porté d’autres titres, visibles en page de couverture du premier brouillon rédactionnel. Jean-Joseph Rabearivelo note dans les Carnets Bleus (20/10/36, tome I, p. 1048) qu’il avait d’abord pensé à Éclairages, puis, en partie pour se démarquer d’un titre similaire (Franz Hellens, Éclairages, Paris, Éditions des Cahiers Libres, 1926), il lui préfère Jeux d’éclairages, disposé verticalement :

J Rabearivelo

E d’éclairages

U poëmes

X

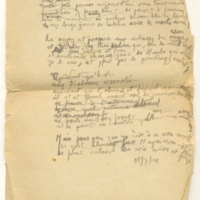

Il songe ensuite à Feu de sauges, Étincelles, Points de vue, puis tranche le 28 octobre 1936 : « Non. Définitivement l’un des deux recueils commencés s’appellera tout simplement Bibelots, et il sera dédié à la mémoire de M. Pierre-Bénigne du Paur, plus spécialement à cause du chapitre V de sa vie. Vinaigre et miel que les Lettrés arriveront facilement à trouver bien plaisamment miscibles » (Carnets Bleus, 18/10/36, tome I, p. 1050). Mais il change d’avis le 3 novembre 1936 : « Je dois encore une fois me dire non. Donc, non ! Le recueil que je prépare ne s’appellera pas Bibelots. Il aura nom Proses pour Durtal.À la dédicace, il y aura ce petit morceau que seuls comprendront les vrais amis du Livre (pour qui, d’ailleurs, ‘c’est fait’) » (Carnets Bleus, 3/11/36, tome I, p. 1053). Suit la longue dédicace qui fut en effet inscrite sur les deux versions manuscrites dont nous disposons.

Dans une dernière notation des Carnets Bleus concernant ce recueil resté inédit, Jean-Joseph Rabearivelo écrit le 9 novembre 1936 : « Les Proses pour Durtal (ou pour Folantin – je ne sais pas encore bien) naissent à souhait. Dois-je dire que la ‘construction’ de ces vers libres réclame de moi beaucoup plus de peines et de ‘foi’ que celle d’un poëme dit régulier ? » (Carnets Bleus, 9/11/36, tome I, p. 1055). Jean-Joseph Rabearivelo continue en effet d’explorer dans ces Proses les possibilités poétiques du vers libre, dans une forme devenue très souple, même si, contrairement au poème en prose, elle ne s’aventure pas hors de la norme métrique. Les deux premiers poèmes comportent chacun douze vers, les trois derniers sont de longueur plus conséquente : sept strophes, neuf strophes ou cinq strophes, contenant chacune un nombre irrégulier de vers, eux-mêmes de longueur très variable.

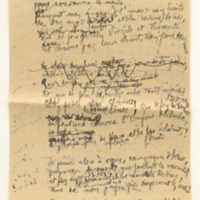

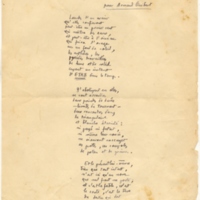

La langue espagnole s’y glisse avec naturel, surgissant ingénument sous la plume ; elle est la bienvenue dans une forme accueillante, où Jean-Joseph Rabearivelo invite également ses amis, morts ou vivants, réels ou fictifs. Dès les premiers mots, le recueil est très solennellement placé sous l’égide de Huysmans et de ses personnages-clé (dont Jean-Joseph Rabearivelo se sert comme d’autant de clés, en effet, pour ouvrir les portes de son univers intérieur aux « vrais amis du Livre », ces happy few qui seront seuls à même de comprendre l’ensemble des allusions littéraires des Proses). Au fil des poèmes, d’autres figures sont convoquées : amis de longue date comme Robert Boudry et Victor Malvoisin, poètes et artistes estimés (dédicaces à Robert-Edward Hart, Ève-Pierre Fonterme, Alfonso Reyes et Armand Guibert, hommages passim à Élémir Bourges, Federico García Lorca, Rafael Alberti) en compagnie de la figure mythologique d’Antée qui continue de montrer le chemin… C’est dans l’« amitié spirituelle », mentionnée dans « Le Triple chiffre », que toutes ces figures sont reliées, et il serait sans doute illusoire de vouloir saisir la charge symbolique de Proses pour Durtal sans prendre en compte cette dimension, colorée selon les poèmes d’accents mystiques, tragiques ou sarcastiques, de spiritualité.

Auteur : Rabearivelo, Jean-Joseph