Votre recherche dans le corpus : 1449 résultats dans 1449 notices du site.

Trier par :

Panorama des lettres hova (Tps)

Collection : Poésie malgache (La)

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Réponse à une enquête sur les prix Goncourt

Collection : Le journaliste littéraire

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Auteur inconnu : Antoungoune (Antongona)

Collection : Textes malgaches d'auteurs inconnus

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

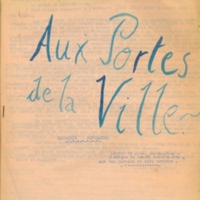

Portes de la ville [Aux] [TP.PVVB]

Collection : Portes de la ville [Aux]

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Portes de la ville [Aux] [TP1.PVVF]

Collection : Portes de la ville [Aux]

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Portes de la ville[Aux] [TP1.PVVVF1]

Collection : Portes de la ville [Aux]

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Imaitsoanala [TP1.IMVM]

Collection : Imaitsoanala, fille d'oiseau

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Imaitsoanala [TP1.IM35]

Collection : Imaitsoanala, fille d'oiseau

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

[Qui plaint une personne qu'on méprise] [Tps]

Collection : Poèmes épars en français

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Bijou rose et noir [D'un] [Tps]

Collection : Bijou rose et noir [D'un]

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Poèmes : "Ponctuelle comme l'étoile"

Collection : Aucune collection

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

[Chants pour Abeone] À ma mère, à Sahondra, et Mary Rababako…

Collection : Chants pour Abéone

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Vieux discours du pays d'Imerina [Un] [Tps]

Collection : Vieux discours du pays d'Imerina

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Sources [Tps1]

Collection : Sources - Généalogie des souverains hova

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Sources [Tps2]

Collection : Sources - Généalogie des souverains hova

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Madagascar dans la littérature française

Collection : Le journaliste littéraire

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Îlots de poésie en océan Indien [Tps]

Collection : Ilots de poësie dans la mer des indes

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

III. Madame de Noailles et son biographe [Ms1]

Collection : Hommes et œuvres du temps

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

[Fiches de lecture] [Tps]

Collection : Le journaliste littéraire

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Article sur Fiumi dans le Fandrosoam-baovao

Collection : Fandrosoam-Baovao [Ny]

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Sur Esther Razanadrosoa (Tps)

Collection : Un destin romantique dans la mer des Indes

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Ny Avana Ramanantoanina (Tps)

Collection : La période Hitady ny very

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Traduit de la nuit [Éd. de Mirages, 1935]

Collection : Traduit de la nuit

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph

Vieilles chansons du pays d'Imerina, Tananarive, 1974

Collection : Vieilles chansons des pays d'Imerina

Auteur(s) : Rabearivelo, Jean-Joseph