Votre recherche dans le corpus : 18 résultats dans 6062 notices du site.Collection : 1837 (7 - 16 août) (1837 : Guizot en retrait du gouvernement. Dorothée se sépare de son mari)

Trier par :

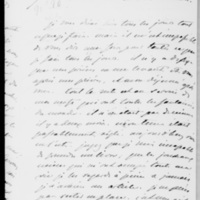

16. Val-Richer, Samedi 5 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Guizot, François (1787-1874)

N°16. Du Val-Richer, Samedi 5 août.

Vous êtes en France, peut-être déjà en route pour Paris. Cette lettre-ci va vous à chercher. Puis, j’irai moi-même. J’espère savoir bientôt avec certitude, quel jour vous y arriverez. Je dis avec certitude, comme si vous n’étiez pas souffrante, comme si la mer était toujours calme, la poste toujours régulière. Je me parle comme à un malade, avec une confiance que je n’ai pas. Je m’attends au contraire, ces jours-ci à d’amères impatiences. J’ai eu hier, en partant de Caen votre N°16, peut-être le dernier d’Angleterre, car il va jusqu’au lundi 31 et vous avez dû partir le mardi. Peut-être aussi m’aurez-vous écrit de Broadstairs. Vous n’aurez pas attendu jusqu’au jeudi ou vendredi, jour de votre arrivée à Boulogne.

Je vous fais assister à tous mes calculs. Ce n’est pas vrai. J’en retranche beaucoup. Enfin, que je vous sache rétablie à Paris, et pas trop fatiguée. Ce sera un pas immense. Vous êtes donc maigrie, changée, vous avez de la fièvre. Il y a en sentiment douloureux, abattu dans toutes vos paroles même dans les plus douces paroles. Je vous regarde d’ici ; je vous écoute ; je veux voir ce qui se passe en vous, au fond de votre santé. Dearest, que Dieu vous garde, et vous soigne et veille sur vous à toute heure ! Nous avons tant souffert l’un et l’autre avant de nous rencontrer! Il ne se peut pas que nous soyons destinés à devenir, l’un pour l’autre, une cause de souffrances nouvelles.

J’en devrais être bien désabusé, cependant, je ne puis me persuader que notre cœur soit sans pouvoir sur le sort, la santé, la vie de la créature, à qui il se donne, que cet élan si passionné si continu, de toutes les pensées, de tous les vœux ne monte pas aussi haut qu’il faut monter pour se faire entendre et obtenir quelque chose. Personne n’est plus convaincu que moi que les décrets de la Providence sur chacun de nous sont un mystère, un mystère impénétrable aux plus perçants, aux plus ardents regards humains. Mais précisément parce qu’il y a là un mystère nous ne pouvons, nous ne devons jamais être sûrs que nos efforts et nos désirs soient vains. J’ai vu le succès manquer aux plus tendres soins aux plus vives prières. Mais j’ai vu aussi le salut venir à leur suite. Et qui sait ? ... Madame les ténèbres, nous ne savons pas. C’est là le principe de ma confiance. J’ai vécu avec tous les gens d’esprit voix de mon temps et de tous les temps. J’ai beaucoup entendu, beaucoup lu sur les rapports de l’homme avec Dieu, sur l’action de Dieu dans les destinées de l’homme sur l’efficacité ou la vanité de nos efforts, de nos prières. J’y ai moi-même beaucoup pensé, et aussi rigoureusement que les plus rigoureux philosophes. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Croyants où incrédules avec ou sans espérance, nous agissons, nous prions. Quand le mal est là, quand le besoin du secours nous presse, il n’y a personne qui ne prie ne fût-ce qu’en levant les yeux au ciel, et par un de ces élans soudain, involontaires, que la réflexion ne gouverne point. Où vont, que font nos prières? Le croyant les voit avec confiance monter jusqu’à Dieu qui les exaucera. L’incrédule les voit tomber à ses pieds et sourit orgueilleusement de sa propre faiblesse. Le croyant se trompe dans sa sécurité et l’incrédule dans son orgueil. Encore une fois, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais cette ignorance insurmontable, native, finale n’est pour moi qu’une raison de plus de m’efforcer et de prier d’agir de tout mon pouvoir et de demander de tout mon cœur. Je suis dans les ténèbres devant le sanctuaire où la lumière est renfermée et d’où elle ne sortira point à ma voix. Mais je sais qu’elle est là, et je l’invoque ; et j’attends le résultat avec une anxiété douloureuse mais non glaciale sans certitude, mais non sans espoir.

2 heures

Je comprends parfaitement l’impression que vous a faite la musique. Il m’est arrivé quelque chose de semblable, pas tout à fait cependant. J’avais été près de trois ans sans entendre aucune musique. J’en avais peur. Une circonstance obligée me fit aller aux Italiens. On jouait Otello. Ma première impression fût extrêmement douce, une impression de laisser-aller, de détente, d’attendrissement sans retour sur moi-même. J’écoutais, je recueillais avidement les sons, comme une plante la rosée. Tout à coup je me rappelai qu’un jour, quand je n’étais pas seul, dans une loge voisine j’avais entendu ce même Otello, j’avais joui de mon plaisir et d’un autre plaisir qui me plaisait encore plus que le mien. Toute impression douce s’évanouit. Je sentis le mal remonter dans mon cœur. Je m’en allai. Depuis, je suis retourné deux fois, je crois, aux Italiens, mais sans plaisir ni peine. Aux concerts des Tuileries, la musique ne m’atteint pas. Vous m’avez parlé un jour de votre musique à vous, de votre manière de jouer, d’appuyer doucement et profondément sur les passages propres à saisir l’âme ! Voilà ce que je voudrais entendre, entendre seul avec vous !

On vous portera cette lettre. On vous la remettra à vous-même, Lundi soir ou mardi matin, si comme je le pense, vous êtes arrivée à Paris. Répondez moi tout de suite. Si je recevais plutôt un avis certain de votre arrivée, je partirais peut-être un jour plutôt. Enfin le temps marche. Que de choses à nous dire. Adieu. Adieu.

Vous êtes en France, peut-être déjà en route pour Paris. Cette lettre-ci va vous à chercher. Puis, j’irai moi-même. J’espère savoir bientôt avec certitude, quel jour vous y arriverez. Je dis avec certitude, comme si vous n’étiez pas souffrante, comme si la mer était toujours calme, la poste toujours régulière. Je me parle comme à un malade, avec une confiance que je n’ai pas. Je m’attends au contraire, ces jours-ci à d’amères impatiences. J’ai eu hier, en partant de Caen votre N°16, peut-être le dernier d’Angleterre, car il va jusqu’au lundi 31 et vous avez dû partir le mardi. Peut-être aussi m’aurez-vous écrit de Broadstairs. Vous n’aurez pas attendu jusqu’au jeudi ou vendredi, jour de votre arrivée à Boulogne.

Je vous fais assister à tous mes calculs. Ce n’est pas vrai. J’en retranche beaucoup. Enfin, que je vous sache rétablie à Paris, et pas trop fatiguée. Ce sera un pas immense. Vous êtes donc maigrie, changée, vous avez de la fièvre. Il y a en sentiment douloureux, abattu dans toutes vos paroles même dans les plus douces paroles. Je vous regarde d’ici ; je vous écoute ; je veux voir ce qui se passe en vous, au fond de votre santé. Dearest, que Dieu vous garde, et vous soigne et veille sur vous à toute heure ! Nous avons tant souffert l’un et l’autre avant de nous rencontrer! Il ne se peut pas que nous soyons destinés à devenir, l’un pour l’autre, une cause de souffrances nouvelles.

J’en devrais être bien désabusé, cependant, je ne puis me persuader que notre cœur soit sans pouvoir sur le sort, la santé, la vie de la créature, à qui il se donne, que cet élan si passionné si continu, de toutes les pensées, de tous les vœux ne monte pas aussi haut qu’il faut monter pour se faire entendre et obtenir quelque chose. Personne n’est plus convaincu que moi que les décrets de la Providence sur chacun de nous sont un mystère, un mystère impénétrable aux plus perçants, aux plus ardents regards humains. Mais précisément parce qu’il y a là un mystère nous ne pouvons, nous ne devons jamais être sûrs que nos efforts et nos désirs soient vains. J’ai vu le succès manquer aux plus tendres soins aux plus vives prières. Mais j’ai vu aussi le salut venir à leur suite. Et qui sait ? ... Madame les ténèbres, nous ne savons pas. C’est là le principe de ma confiance. J’ai vécu avec tous les gens d’esprit voix de mon temps et de tous les temps. J’ai beaucoup entendu, beaucoup lu sur les rapports de l’homme avec Dieu, sur l’action de Dieu dans les destinées de l’homme sur l’efficacité ou la vanité de nos efforts, de nos prières. J’y ai moi-même beaucoup pensé, et aussi rigoureusement que les plus rigoureux philosophes. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Croyants où incrédules avec ou sans espérance, nous agissons, nous prions. Quand le mal est là, quand le besoin du secours nous presse, il n’y a personne qui ne prie ne fût-ce qu’en levant les yeux au ciel, et par un de ces élans soudain, involontaires, que la réflexion ne gouverne point. Où vont, que font nos prières? Le croyant les voit avec confiance monter jusqu’à Dieu qui les exaucera. L’incrédule les voit tomber à ses pieds et sourit orgueilleusement de sa propre faiblesse. Le croyant se trompe dans sa sécurité et l’incrédule dans son orgueil. Encore une fois, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais cette ignorance insurmontable, native, finale n’est pour moi qu’une raison de plus de m’efforcer et de prier d’agir de tout mon pouvoir et de demander de tout mon cœur. Je suis dans les ténèbres devant le sanctuaire où la lumière est renfermée et d’où elle ne sortira point à ma voix. Mais je sais qu’elle est là, et je l’invoque ; et j’attends le résultat avec une anxiété douloureuse mais non glaciale sans certitude, mais non sans espoir.

2 heures

Je comprends parfaitement l’impression que vous a faite la musique. Il m’est arrivé quelque chose de semblable, pas tout à fait cependant. J’avais été près de trois ans sans entendre aucune musique. J’en avais peur. Une circonstance obligée me fit aller aux Italiens. On jouait Otello. Ma première impression fût extrêmement douce, une impression de laisser-aller, de détente, d’attendrissement sans retour sur moi-même. J’écoutais, je recueillais avidement les sons, comme une plante la rosée. Tout à coup je me rappelai qu’un jour, quand je n’étais pas seul, dans une loge voisine j’avais entendu ce même Otello, j’avais joui de mon plaisir et d’un autre plaisir qui me plaisait encore plus que le mien. Toute impression douce s’évanouit. Je sentis le mal remonter dans mon cœur. Je m’en allai. Depuis, je suis retourné deux fois, je crois, aux Italiens, mais sans plaisir ni peine. Aux concerts des Tuileries, la musique ne m’atteint pas. Vous m’avez parlé un jour de votre musique à vous, de votre manière de jouer, d’appuyer doucement et profondément sur les passages propres à saisir l’âme ! Voilà ce que je voudrais entendre, entendre seul avec vous !

On vous portera cette lettre. On vous la remettra à vous-même, Lundi soir ou mardi matin, si comme je le pense, vous êtes arrivée à Paris. Répondez moi tout de suite. Si je recevais plutôt un avis certain de votre arrivée, je partirais peut-être un jour plutôt. Enfin le temps marche. Que de choses à nous dire. Adieu. Adieu.

17. Val-Richer, Lundi 7 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Guizot, François (1787-1874)

N°17 Lundi 7 août. Une heure.

Vous ne voulez pas que j’aille vous voir tout de suite. Je ne ferai que ce que vous voudrez. Mais le mécompte est grand. Je voulais partir après demain Mercredi soir, pour être à Paris, jeudi matin. J’ai un dîner obligé à Lisieux le Mercredi 16 août. Si je ne vais pas vous voir cette semaine comme je ne veux pas ne rester à Paris que 24 heures, je ne pourrai y aller que vers la fin de la semaine prochaine. Je partirais le jeudi 17 et je vous verrais le 18. Serez-vous reposée? Je trouverais, je vous assure, des conversations qui vous reposeraient mieux que votre solitude. Onze jours encore avant de savoir, de voir par moi-même comment vous êtes que c’est long ! Je sais que je suis ingrat, que c’est déjà un bien immense de vous avoir à 45 lieues, dans ma France, sans abyme ni tempête entre nous. Mais que voulez-vous?

En fait de bonheur, je n’impose point de limite à mes vœux. J’aime mieux souffrir de la privation qu’abaisser mon ambition. Réglons au moins tout de suite mon voyage. Que je puisse penser au jour précis à l’heure. Je n’ai jamais trouvé que l’attente usât la joie ; bien au contraire; le bonheur prévu mesuré, sondé d’avance à toujours surpassé mon espoir. J’entends le vrai bonheur. On parle d’imagination, d’idéal. Sans doute le train ordinaire de la vie est fort au dessous des rêves de l’âme ; mais le vrai bonheur, quand il apparaît, laisse loin, bien loin en arrière toute imagination humaine et il n’y a point de si bel idéal qui approche de la belle réalité. Que si je tarde à vous voir, au moins je vous trouve effectivement reposée. Ce que vous me dîtes pour me rassurer ne me suffit point.

Je n’ai jamais beaucoup compté sur votre séjour en Angleterre pour votre rétablissement. Je savais bien que tant de monde et de bruit vous fatiguerait. Mais ces déplorables agitations ont encore tout empiré, & vous revenez moins bien que vous n’étiez partie. Que je suis pressé d’y aller voir ! Vous ne savez pas à quel point mon imagination est malade sur la santé de ce que j’aime. C’est là le point, le seul peut-être, sur lequel m’a raison soit absolument sans pouvoir. Mon seul remède, c’est que je le sais.

4 heures J’ai fait hier jour de grande fête, et quête religieuse dans mon village un dîner bien différent de votre dîner chez le Duc de Devonshire. J’ai dîné chez mon curé avec un jeune prêtre des environs, le maire, l’adjoint un petit bourgeois, sa femme, sa fille et deux paysans. Ce dîner là était une grande affaire délibérée pendant huit jours et pour laquelle on était venu processionnellement nous inviter. Mad. de Meulan et moi, après s’être assuré de notre consentement. Nous sommes arrivés à travers. champs dans la cour, je devrais dire dans la basse-cour d’un cottage vieux, délabré où loge le curé en attendant la Construction d’un presbytère. Personne pour nous recevoir; on était encore à Vêpres. Mais en revanche, je ne sais combien de chiens, de cochons, de poules, d’oies, de camards, aboyant, grognant, criant, courant, barbotant dans deux ou trois pièces d’eau pleines de de boue ; là et là des charrettes brisées, des fagots déliés, des briques et des pierres entassées pèle-mêle, tout le bagage d’une forme mal tenue par de pauvres laboureurs. Et tout à l’entour le pays le le plus riant qui se puisse voir ; de vastes près bien frais couverts, de ces bœufs énormes, tranquilles, qui semblent le type de la force au repos ; de beaux arbres, des chênes, des hêtres, des pommiers, des pins, des mélèzes mariant leurs formes et leurs teintes si variées ; l’eau de ces marres stagnantes et sales courant à vingt pas de là, claire, pure rapide. Toutes les grâces de la nature, à côté de toutes les grossièretés de l’homme.

On est enfin revenu de Vêpres ; nous avons dîné. Tout ce monde tendu, mal à l’aise, obséquieux, tour à tour silencieux ou bavard, excepté deux, le Curé, bon prêtre sans embarras dans sa gaucherie, et le Maire ancien soldat, huit ans grenadier à cheval et sous officier dans la garde impériale, maintien grave, œil fixe et doux se taisant sans sauvagerie parlant sans vanité. Au bout d’une heure, à la fin du dîner, après quelques verres de vin de champagne car on en boit là, je suis parvenu à les mettre à l’aise et même un peu en train. Tout naturellement le dez de la conversation est tombé aux mains du vieux soldat ; et depuis la campagne de Russie jusqu’à la bataille de Waterloo, il s’est raconté lui-même sans esprit mais non sans intérêt, tour à tour bonhomme et fanatique, intelligent et crédule, enthousiaste et désabusé, ému et apathique, méprisant la paix, mais jouissant beaucoup du repos, ami de l’ordre respectueux, et disant de moi, pour témoigner l’estime qu’il me porte que les mauvais sujets de toute la France me craignent, comme il est craint, lui de ceux de St Ouen. A huit heures et demie, on nous a reconduits jusqu’au Val-Richer. Je donnerai des matériaux pour la construction du presbytère, et je suis très populaire dans St Ouen, dont je vous raconte les histoires. Je voudrais trouver ce qui peut vous divertir et vous reposer.

10 heures du soir.

Je ferme ma lettre pour la donner à un homme à moi qui va demain de grand matin, à Lisieux. Vous l’aurez ainsi un jour plutôt. Les lettres de Paris m’arrivent ici, le lendemain, de 9h. à midi. Celles qui partent du Val-Richer ne sont à Paris que le surlendemain. J’espère que vous m’aurez écrit d’Abbeville ou de Beauvais. Vous devez être à Paris demain. Adieu Adieu, sans aucun doute cet adieu là va moins loin et pèse moins sur le cœur. Il y a quelque chose de mieux pourtant, d’infiniment mieux.

Vous ne voulez pas que j’aille vous voir tout de suite. Je ne ferai que ce que vous voudrez. Mais le mécompte est grand. Je voulais partir après demain Mercredi soir, pour être à Paris, jeudi matin. J’ai un dîner obligé à Lisieux le Mercredi 16 août. Si je ne vais pas vous voir cette semaine comme je ne veux pas ne rester à Paris que 24 heures, je ne pourrai y aller que vers la fin de la semaine prochaine. Je partirais le jeudi 17 et je vous verrais le 18. Serez-vous reposée? Je trouverais, je vous assure, des conversations qui vous reposeraient mieux que votre solitude. Onze jours encore avant de savoir, de voir par moi-même comment vous êtes que c’est long ! Je sais que je suis ingrat, que c’est déjà un bien immense de vous avoir à 45 lieues, dans ma France, sans abyme ni tempête entre nous. Mais que voulez-vous?

En fait de bonheur, je n’impose point de limite à mes vœux. J’aime mieux souffrir de la privation qu’abaisser mon ambition. Réglons au moins tout de suite mon voyage. Que je puisse penser au jour précis à l’heure. Je n’ai jamais trouvé que l’attente usât la joie ; bien au contraire; le bonheur prévu mesuré, sondé d’avance à toujours surpassé mon espoir. J’entends le vrai bonheur. On parle d’imagination, d’idéal. Sans doute le train ordinaire de la vie est fort au dessous des rêves de l’âme ; mais le vrai bonheur, quand il apparaît, laisse loin, bien loin en arrière toute imagination humaine et il n’y a point de si bel idéal qui approche de la belle réalité. Que si je tarde à vous voir, au moins je vous trouve effectivement reposée. Ce que vous me dîtes pour me rassurer ne me suffit point.

Je n’ai jamais beaucoup compté sur votre séjour en Angleterre pour votre rétablissement. Je savais bien que tant de monde et de bruit vous fatiguerait. Mais ces déplorables agitations ont encore tout empiré, & vous revenez moins bien que vous n’étiez partie. Que je suis pressé d’y aller voir ! Vous ne savez pas à quel point mon imagination est malade sur la santé de ce que j’aime. C’est là le point, le seul peut-être, sur lequel m’a raison soit absolument sans pouvoir. Mon seul remède, c’est que je le sais.

4 heures J’ai fait hier jour de grande fête, et quête religieuse dans mon village un dîner bien différent de votre dîner chez le Duc de Devonshire. J’ai dîné chez mon curé avec un jeune prêtre des environs, le maire, l’adjoint un petit bourgeois, sa femme, sa fille et deux paysans. Ce dîner là était une grande affaire délibérée pendant huit jours et pour laquelle on était venu processionnellement nous inviter. Mad. de Meulan et moi, après s’être assuré de notre consentement. Nous sommes arrivés à travers. champs dans la cour, je devrais dire dans la basse-cour d’un cottage vieux, délabré où loge le curé en attendant la Construction d’un presbytère. Personne pour nous recevoir; on était encore à Vêpres. Mais en revanche, je ne sais combien de chiens, de cochons, de poules, d’oies, de camards, aboyant, grognant, criant, courant, barbotant dans deux ou trois pièces d’eau pleines de de boue ; là et là des charrettes brisées, des fagots déliés, des briques et des pierres entassées pèle-mêle, tout le bagage d’une forme mal tenue par de pauvres laboureurs. Et tout à l’entour le pays le le plus riant qui se puisse voir ; de vastes près bien frais couverts, de ces bœufs énormes, tranquilles, qui semblent le type de la force au repos ; de beaux arbres, des chênes, des hêtres, des pommiers, des pins, des mélèzes mariant leurs formes et leurs teintes si variées ; l’eau de ces marres stagnantes et sales courant à vingt pas de là, claire, pure rapide. Toutes les grâces de la nature, à côté de toutes les grossièretés de l’homme.

On est enfin revenu de Vêpres ; nous avons dîné. Tout ce monde tendu, mal à l’aise, obséquieux, tour à tour silencieux ou bavard, excepté deux, le Curé, bon prêtre sans embarras dans sa gaucherie, et le Maire ancien soldat, huit ans grenadier à cheval et sous officier dans la garde impériale, maintien grave, œil fixe et doux se taisant sans sauvagerie parlant sans vanité. Au bout d’une heure, à la fin du dîner, après quelques verres de vin de champagne car on en boit là, je suis parvenu à les mettre à l’aise et même un peu en train. Tout naturellement le dez de la conversation est tombé aux mains du vieux soldat ; et depuis la campagne de Russie jusqu’à la bataille de Waterloo, il s’est raconté lui-même sans esprit mais non sans intérêt, tour à tour bonhomme et fanatique, intelligent et crédule, enthousiaste et désabusé, ému et apathique, méprisant la paix, mais jouissant beaucoup du repos, ami de l’ordre respectueux, et disant de moi, pour témoigner l’estime qu’il me porte que les mauvais sujets de toute la France me craignent, comme il est craint, lui de ceux de St Ouen. A huit heures et demie, on nous a reconduits jusqu’au Val-Richer. Je donnerai des matériaux pour la construction du presbytère, et je suis très populaire dans St Ouen, dont je vous raconte les histoires. Je voudrais trouver ce qui peut vous divertir et vous reposer.

10 heures du soir.

Je ferme ma lettre pour la donner à un homme à moi qui va demain de grand matin, à Lisieux. Vous l’aurez ainsi un jour plutôt. Les lettres de Paris m’arrivent ici, le lendemain, de 9h. à midi. Celles qui partent du Val-Richer ne sont à Paris que le surlendemain. J’espère que vous m’aurez écrit d’Abbeville ou de Beauvais. Vous devez être à Paris demain. Adieu Adieu, sans aucun doute cet adieu là va moins loin et pèse moins sur le cœur. Il y a quelque chose de mieux pourtant, d’infiniment mieux.

18. Val-Richer, Mardi 8 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Guizot, François (1787-1874)

N°18 Mardi 8 3 heures

Vous arrivez aujourd’hui à Paris. Peut-être y êtes vous déjà, car de Beauvais à Paris il n’y a que huit postes et demie. Vous y devez trouver je ne sais combien de lettres, les N°11, 12, 13 d’ici, 15 de Caen et 16 d’ici. J’ai reçu ce matin votre dernier mot de Boulogne, N°18.

Je ne vous réponds pas sur le sujet dont vous me parlez. Nous en causerons en pleine liberté. Il n’y a pas un de vos sentiments que je ne comprenne et qui ne me plaise dans le sens le plus intime et le plus sérieux de ce mot, si souvent profané. Gardez-les tous dearest ; ce sont des notes justes, l’harmonie s’y mettra. Que seulement le calme physique vous revienne. Je suis sûr que si vous vous portiez bien vous ne seriez pas en proie à ces troubles dont vous vous plaignez. Vous avez le jugement si droit l’esprit si haut et si fin que certainement, quand l’état de vos nerfs n’y fait pas obstacle vous savez voir toutes choses, choses et personnes, comme elles sont, mettre chacune à sa place, en vous-même comme au dehors, choisir décidément ce qui est vrai, juste, ce qui vous convient, et accepter, dans votre choix, les inconvénients, les difficultés, les peines même la part de mal enfin, inséparables de toute résolution. comme de toute situation humaine. Vous voulez que je vous apprenne à être calme. Je ne sais pas un si beau secret. Mais si j’ai un peu de calme, c’est que pour mes sentiments aussi bien que pour mes actions, dans ma vie intérieure comme dans ma vie extérieure, j’ai assez de prévoyance et peu d’irrésolution. Quand quelque chose commence en moi ou autour de moi, j’en vois promptement et d’un coup d’œil assez libre toutes les faces, toutes les conséquences. Si j’accepte, j’accepte sans hésitation sans retour le bien et le mal, la joie et la peine, l’avantage et l’embarras, le mérite et le tort même, s’il y en a. Et dans la suite, à mesure que les choses se développent et portent leurs fruits, bons ou mauvais, je ne suis pas plus incertain qu’au début. Je ne connais guère le regret ni le repentir. Je veux ce que j’ai voulu ; je me tiens à ce que j’ai fait. Je n’ai point la prétention que ma vie soit sans souffrances et ma conduite sans fautes. Je porte le poids des unes et la responsabilité des autres sans m’en plaindre, sans en déplacer les causes, car ces causes, je les ai en général connues et voulues. En général, dans chacun de mes sentiments, de mes actes, je pressens leur avenir et j’y consens. Et s’il m’arrive, comme il m’arrive en effet de n’avoir pas tout prévu, je ne m’en prends qu’à mon insuffisance et j’y consens encore ; car à tout prendre, en fait d’intelligence et de sagacité, je n’ai point droit de me plaindre de la part que Dieu m’a faite. En tout, je suis soumis, Madame, soumis aux imperfections de la condition humaine à mes propres imperfections aux volontés de Dieu, à mes propres volontés. Je ne me révolte point; je ne me tracasse point ; je ne délibère point à chaque minute, je ne tâtonne point à choque pas. Je veux surtout de l’unité dans mon âme et dans ma vie, et pourvu que l’ensemble me convienne, je ne marchande pas sur les détails. Quelle est, dans cette disposition la part de mon naturel et celle de ma volonté ? Je l’ignore ; mais si j’ai quelque sérénité, voilà à quoi elle tient.

Vous êtes femme, dearest, et par conséquent, un peu plus mobile, un peu plus accessible que moi à l’empire des impressions du moment. Mais vous avez beaucoup d’esprit, de raison, de courage, de dédain. Vous allez naturellement à tout ce qui est grand, simple. Soyez sûre qu’avec un peu de santé et d’habitude, il vous viendrait... laissez-moi dire il vous viendra du calme. J’ai du bien à vous faire, comme du bonheur, à vous donner. Vous me dîtes que je vous ai aidée à supporter vos peines. Je vous aiderai à vous affranchir de ces troubles intérieurs, de ces incertitudes de ces luttes répétées où l’âme se lasse et perd sa force la force dont elle a besoin, et pour résister, et pour jouir. Que je serais heureux de voir la sérénité se répandre sur votre noble physionomie, et de goûter le charme infini de votre affection. sans crainte qu’elle vous fasse mal !

Je voulais vous parler des élections anglaises qui prennent, ce me semble, un tour bien conservateur. Mais je n’y ai plus pensé. A demain les affaires. Adieu. Vous ne vous figurez pas ou plutôt vous vous figurez bien avec quelle impatiente j’attends votre première lettre de Paris. G.

Mercredi 10h.

Je reçois à présent même votre N°19 de Paris. Au nom de Dieu, calmez-vous, soignez vous. Que la fatigue du voyage, de l’absence, de la mer disparaisse. Je me charge du reste. J’attends votre réponse à ma proposition pour la semaine prochaine. Les N°12 et 18 vous ont été adressés à Londres. Le N°15 à Boulogne, porte restante- il était écrit de Caen. Le N°17 vous a été adressé à l’hôtel Bristol.

Vous arrivez aujourd’hui à Paris. Peut-être y êtes vous déjà, car de Beauvais à Paris il n’y a que huit postes et demie. Vous y devez trouver je ne sais combien de lettres, les N°11, 12, 13 d’ici, 15 de Caen et 16 d’ici. J’ai reçu ce matin votre dernier mot de Boulogne, N°18.

Je ne vous réponds pas sur le sujet dont vous me parlez. Nous en causerons en pleine liberté. Il n’y a pas un de vos sentiments que je ne comprenne et qui ne me plaise dans le sens le plus intime et le plus sérieux de ce mot, si souvent profané. Gardez-les tous dearest ; ce sont des notes justes, l’harmonie s’y mettra. Que seulement le calme physique vous revienne. Je suis sûr que si vous vous portiez bien vous ne seriez pas en proie à ces troubles dont vous vous plaignez. Vous avez le jugement si droit l’esprit si haut et si fin que certainement, quand l’état de vos nerfs n’y fait pas obstacle vous savez voir toutes choses, choses et personnes, comme elles sont, mettre chacune à sa place, en vous-même comme au dehors, choisir décidément ce qui est vrai, juste, ce qui vous convient, et accepter, dans votre choix, les inconvénients, les difficultés, les peines même la part de mal enfin, inséparables de toute résolution. comme de toute situation humaine. Vous voulez que je vous apprenne à être calme. Je ne sais pas un si beau secret. Mais si j’ai un peu de calme, c’est que pour mes sentiments aussi bien que pour mes actions, dans ma vie intérieure comme dans ma vie extérieure, j’ai assez de prévoyance et peu d’irrésolution. Quand quelque chose commence en moi ou autour de moi, j’en vois promptement et d’un coup d’œil assez libre toutes les faces, toutes les conséquences. Si j’accepte, j’accepte sans hésitation sans retour le bien et le mal, la joie et la peine, l’avantage et l’embarras, le mérite et le tort même, s’il y en a. Et dans la suite, à mesure que les choses se développent et portent leurs fruits, bons ou mauvais, je ne suis pas plus incertain qu’au début. Je ne connais guère le regret ni le repentir. Je veux ce que j’ai voulu ; je me tiens à ce que j’ai fait. Je n’ai point la prétention que ma vie soit sans souffrances et ma conduite sans fautes. Je porte le poids des unes et la responsabilité des autres sans m’en plaindre, sans en déplacer les causes, car ces causes, je les ai en général connues et voulues. En général, dans chacun de mes sentiments, de mes actes, je pressens leur avenir et j’y consens. Et s’il m’arrive, comme il m’arrive en effet de n’avoir pas tout prévu, je ne m’en prends qu’à mon insuffisance et j’y consens encore ; car à tout prendre, en fait d’intelligence et de sagacité, je n’ai point droit de me plaindre de la part que Dieu m’a faite. En tout, je suis soumis, Madame, soumis aux imperfections de la condition humaine à mes propres imperfections aux volontés de Dieu, à mes propres volontés. Je ne me révolte point; je ne me tracasse point ; je ne délibère point à chaque minute, je ne tâtonne point à choque pas. Je veux surtout de l’unité dans mon âme et dans ma vie, et pourvu que l’ensemble me convienne, je ne marchande pas sur les détails. Quelle est, dans cette disposition la part de mon naturel et celle de ma volonté ? Je l’ignore ; mais si j’ai quelque sérénité, voilà à quoi elle tient.

Vous êtes femme, dearest, et par conséquent, un peu plus mobile, un peu plus accessible que moi à l’empire des impressions du moment. Mais vous avez beaucoup d’esprit, de raison, de courage, de dédain. Vous allez naturellement à tout ce qui est grand, simple. Soyez sûre qu’avec un peu de santé et d’habitude, il vous viendrait... laissez-moi dire il vous viendra du calme. J’ai du bien à vous faire, comme du bonheur, à vous donner. Vous me dîtes que je vous ai aidée à supporter vos peines. Je vous aiderai à vous affranchir de ces troubles intérieurs, de ces incertitudes de ces luttes répétées où l’âme se lasse et perd sa force la force dont elle a besoin, et pour résister, et pour jouir. Que je serais heureux de voir la sérénité se répandre sur votre noble physionomie, et de goûter le charme infini de votre affection. sans crainte qu’elle vous fasse mal !

Je voulais vous parler des élections anglaises qui prennent, ce me semble, un tour bien conservateur. Mais je n’y ai plus pensé. A demain les affaires. Adieu. Vous ne vous figurez pas ou plutôt vous vous figurez bien avec quelle impatiente j’attends votre première lettre de Paris. G.

Mercredi 10h.

Je reçois à présent même votre N°19 de Paris. Au nom de Dieu, calmez-vous, soignez vous. Que la fatigue du voyage, de l’absence, de la mer disparaisse. Je me charge du reste. J’attends votre réponse à ma proposition pour la semaine prochaine. Les N°12 et 18 vous ont été adressés à Londres. Le N°15 à Boulogne, porte restante- il était écrit de Caen. Le N°17 vous a été adressé à l’hôtel Bristol.

19. Paris, Hôtel Bristol place Vendôme, Mardi 8 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)

19. Paris. Hôtel de Londres place Vendôme, Mardi 8 août

10 heures du matin.

Je voudrais avoir la force de me réjouir de ce mot Paris. Monsieur vous ne concevez pas le bonheur que j’éprouve. Il me semble que je suis au près de vous avec vous. Toute cette nuit je vous ai parlé mais pas en rêve. Si j’avais rêvé j’aurais dormi, mais non je n’ai pas fermé l’œil. Je causais avec vous sans cesse, sans cesse. C’est bien la fièvre que j’ai en arrivant ici à 8 h. Je reçus votre N°11. Au moment de me coucher le 16 me fut apporté par la personne à laquelle vous l’avez adressé. Ces deux lettres ont reposé toute cette nuit sous mon oreiller dans mes mains. Mais J’ai été effrayée de mon agitation de ma faiblesse à l’aube du jour. J’ai fait venir mon médecin. Il m’assure qu’il n’y a rien de grave que la mer m’a complètement bouleversée que c’est une affaire de nerfs pas autre chose. Pour me le prouver il ne me donne à boire que de l’eau de camphre. C’est le seul remède que j’ai jamais accepté, je vous conte tout cela afin que vous n’alliez pas vous inquiéter. Quand je vous verrai je vous dirai cependant comme j’ai été mal à Abbeville.

Je vous avais écrit heureusement le bureau de la poste était fermé, on m’a rapporté ma lettre, quand je l’ai relue j’ai été effrayée pour vous, je l’ai déchirée. Je ne veux pas que vous veniez encore. Vous voyez bien que je suis trop agitée pour vous voir. Laissez-moi quelques jours de repos.

Quand je vous ai quitté il y a cinq semaines, c’était votre image qui devait effacer, adoucir au moins des images bien douloureuses. Aujourd’hui je pense tant à vous, j’y pense tant ... que je cherche un remède, et je ne sais le trouver que dans le souvenir de mes malheurs, là, il y a du calme, auprès de vous de l’agitation. Voyez Monsieur où j’en suis venue, et imaginez le déplorable état de mes nerfs ! Je vous écrirai tous les jours et le jour où je me sentirai mieux, le jour où je les serai pas si troublée en pensant à vous ; le jour où je croirai pouvoir supporter votre vue avec plus de celui, ce jour-là je vous appellerai et vous viendrez n’est-ce pas ? Est-ce donc du bonheur que j’ai trouvé auprès de vous? Je ne sais pas me répondre, mais ma vie, mon âme sont à vous, vous me répondrez.

Ah mon Dieu cela me fait mal de vous écrire. Ma pauvre raison, elle m’abandonne. Adieu. Que sont devenus les intermédiaires entre 11 & 16 ?

10 heures du matin.

Je voudrais avoir la force de me réjouir de ce mot Paris. Monsieur vous ne concevez pas le bonheur que j’éprouve. Il me semble que je suis au près de vous avec vous. Toute cette nuit je vous ai parlé mais pas en rêve. Si j’avais rêvé j’aurais dormi, mais non je n’ai pas fermé l’œil. Je causais avec vous sans cesse, sans cesse. C’est bien la fièvre que j’ai en arrivant ici à 8 h. Je reçus votre N°11. Au moment de me coucher le 16 me fut apporté par la personne à laquelle vous l’avez adressé. Ces deux lettres ont reposé toute cette nuit sous mon oreiller dans mes mains. Mais J’ai été effrayée de mon agitation de ma faiblesse à l’aube du jour. J’ai fait venir mon médecin. Il m’assure qu’il n’y a rien de grave que la mer m’a complètement bouleversée que c’est une affaire de nerfs pas autre chose. Pour me le prouver il ne me donne à boire que de l’eau de camphre. C’est le seul remède que j’ai jamais accepté, je vous conte tout cela afin que vous n’alliez pas vous inquiéter. Quand je vous verrai je vous dirai cependant comme j’ai été mal à Abbeville.

Je vous avais écrit heureusement le bureau de la poste était fermé, on m’a rapporté ma lettre, quand je l’ai relue j’ai été effrayée pour vous, je l’ai déchirée. Je ne veux pas que vous veniez encore. Vous voyez bien que je suis trop agitée pour vous voir. Laissez-moi quelques jours de repos.

Quand je vous ai quitté il y a cinq semaines, c’était votre image qui devait effacer, adoucir au moins des images bien douloureuses. Aujourd’hui je pense tant à vous, j’y pense tant ... que je cherche un remède, et je ne sais le trouver que dans le souvenir de mes malheurs, là, il y a du calme, auprès de vous de l’agitation. Voyez Monsieur où j’en suis venue, et imaginez le déplorable état de mes nerfs ! Je vous écrirai tous les jours et le jour où je me sentirai mieux, le jour où je les serai pas si troublée en pensant à vous ; le jour où je croirai pouvoir supporter votre vue avec plus de celui, ce jour-là je vous appellerai et vous viendrez n’est-ce pas ? Est-ce donc du bonheur que j’ai trouvé auprès de vous? Je ne sais pas me répondre, mais ma vie, mon âme sont à vous, vous me répondrez.

Ah mon Dieu cela me fait mal de vous écrire. Ma pauvre raison, elle m’abandonne. Adieu. Que sont devenus les intermédiaires entre 11 & 16 ?

19. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Guizot, François (1787-1874)

N°19 Jeudi matin, 9 heures.

Comment passerez-vous votre temps ? J’en suis préoccupé. L’ennui vous gagne aisément. Il y a bien peu de monde à Paris. En Angleterre. vous aviez trop d’amis, trop de conversations. Je crains qu’en France il ne vous en manque. Contez-moi en détail votre journée. Quoique j’espère aller bientôt y regarder moi-même, je veux savoir tout de suite ce qui en est. Vous n’avez pas contre l’ennui les ressources d’un homme, des affaires à soigner, le travail, l’étude. Je voudrais vous indiquer quelque chose d’intéressant à lire. Savez-vous lire, lire de manière à remplir quelques heures dans votre journée? J’ai peur que non. Votre vie s’est passée dans les relations de personne à personne, à voir, à causer, à écrire. Les grandes affaires, vous les avez traitées comme on traite les petites en conversation, en visite, en correspondance dans le train ordinaire de la vie. C’est de beaucoup la manière la plus amusante, et aussi la plus naturelle, et peut-être aussi la plus efficace. Vous y avez acquis, c’est-à-dire développé cette admirable intelligence des personnes, des caractères, cette disposition sympathique qui n’enlève point a votre esprit son indépendance, cette pénétration soudaine qui fait qu’avec vous rien ne se perd, que tout a un sens pour vous, que la moindre parole vous dit tout, que les éclairs les plus fugitifs de la physionomie ou de la pensée frappent vos yeux et vous illuminent comme serait le plus grand jour. Tout cela est exquis charmant et quand je suis après de vous, j’en jouis avec délice. Mais quand vous êtes seule que faites-vous de tout cela ? Vous souffrez de vos qualités de votre supériorité. Elles n’ont pas leur emploi accoutumé et il est difficile de leur en trouver un autre. Enfin dites-moi le compte de vos heures. Avez-vous jamais lu mes deux volumes sur l’histoire de la Révolution d’Angleterre jusqu’à la mort de Charles 1er ? Si vous ne les avez pas lus, je vous les ferai porter Je crois que c’est vrai, et assez vivant. J’ai recommencé ici à m’occuper de l’époque qui suit, du gouvernement de Cromwell. Les Anglais à mon avis ne comprennent pas ce temps-là, surtout les hommes, leurs idées, leurs passions, leurs intérêts, et l’amalgame étrange l’action et la réaction continuelle de ces trois causes l’une sur l’autre dans leur conduite et dans leur âme. C’est peut-être une fatuité de ma part ; mais je crois qu’il faut avoir vu & presque fait une révolution pour en comprendre une autre. 10 h. 1/2. Voilà le facteur qui m’apporte votre n° 20 et qui repart sur le champs. Il faut que je lui donne ma lettre. Vous êtes donc un peu mieux, et je vous verrai le 18. Et que votre lettre est bonne, charmante. J’y répondrai demain. Ne vous inquiétez pas de moi. Je me porte et je me porterai à merveille. Soignez- vous, soignez vous. Que je vous trouve un peu moins faible, un peu moins lasse. J’en ai tant d’envie ! Que tous les mots sont faibles ! Adieu. Adieu. Je ne comprends pas que vous n’ayez pas les N°12, 13 et 15. Les deux premiers ont été envoyés à Londres. Le troisième à Boulogne, poste restante. Il faut l’y faire redemander.

Comment passerez-vous votre temps ? J’en suis préoccupé. L’ennui vous gagne aisément. Il y a bien peu de monde à Paris. En Angleterre. vous aviez trop d’amis, trop de conversations. Je crains qu’en France il ne vous en manque. Contez-moi en détail votre journée. Quoique j’espère aller bientôt y regarder moi-même, je veux savoir tout de suite ce qui en est. Vous n’avez pas contre l’ennui les ressources d’un homme, des affaires à soigner, le travail, l’étude. Je voudrais vous indiquer quelque chose d’intéressant à lire. Savez-vous lire, lire de manière à remplir quelques heures dans votre journée? J’ai peur que non. Votre vie s’est passée dans les relations de personne à personne, à voir, à causer, à écrire. Les grandes affaires, vous les avez traitées comme on traite les petites en conversation, en visite, en correspondance dans le train ordinaire de la vie. C’est de beaucoup la manière la plus amusante, et aussi la plus naturelle, et peut-être aussi la plus efficace. Vous y avez acquis, c’est-à-dire développé cette admirable intelligence des personnes, des caractères, cette disposition sympathique qui n’enlève point a votre esprit son indépendance, cette pénétration soudaine qui fait qu’avec vous rien ne se perd, que tout a un sens pour vous, que la moindre parole vous dit tout, que les éclairs les plus fugitifs de la physionomie ou de la pensée frappent vos yeux et vous illuminent comme serait le plus grand jour. Tout cela est exquis charmant et quand je suis après de vous, j’en jouis avec délice. Mais quand vous êtes seule que faites-vous de tout cela ? Vous souffrez de vos qualités de votre supériorité. Elles n’ont pas leur emploi accoutumé et il est difficile de leur en trouver un autre. Enfin dites-moi le compte de vos heures. Avez-vous jamais lu mes deux volumes sur l’histoire de la Révolution d’Angleterre jusqu’à la mort de Charles 1er ? Si vous ne les avez pas lus, je vous les ferai porter Je crois que c’est vrai, et assez vivant. J’ai recommencé ici à m’occuper de l’époque qui suit, du gouvernement de Cromwell. Les Anglais à mon avis ne comprennent pas ce temps-là, surtout les hommes, leurs idées, leurs passions, leurs intérêts, et l’amalgame étrange l’action et la réaction continuelle de ces trois causes l’une sur l’autre dans leur conduite et dans leur âme. C’est peut-être une fatuité de ma part ; mais je crois qu’il faut avoir vu & presque fait une révolution pour en comprendre une autre. 10 h. 1/2. Voilà le facteur qui m’apporte votre n° 20 et qui repart sur le champs. Il faut que je lui donne ma lettre. Vous êtes donc un peu mieux, et je vous verrai le 18. Et que votre lettre est bonne, charmante. J’y répondrai demain. Ne vous inquiétez pas de moi. Je me porte et je me porterai à merveille. Soignez- vous, soignez vous. Que je vous trouve un peu moins faible, un peu moins lasse. J’en ai tant d’envie ! Que tous les mots sont faibles ! Adieu. Adieu. Je ne comprends pas que vous n’ayez pas les N°12, 13 et 15. Les deux premiers ont été envoyés à Londres. Le troisième à Boulogne, poste restante. Il faut l’y faire redemander.

20. Paris, Mardi 8 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)

20. Mardi 8 août 6. h.

J’ai été obligée de recevoir M. Molé, lady Granville, le comte Médem avec le premier deux heures de tête-à- tête, avec lady Granville longtemps. aussi, mais une causerie si bonne, si intime sur un sujet qui me tient le cœur si serré, que j’ai fini par tomber sur son épaule. Je n’avais plus de force. Si je pouvais me débarrasser de mes nerfs mais je suis bien faible, bien faible. Le médecin me dit que je reprendrai des forces au bout de quelques jours. Il faut en reprendre avant de vous voir. Telle que je suis aujourd’hui c’est impossible. J’en tomberais gravement malade, et vous ne le voulez pas ? Je ne cesserai donc de vous le répéter, attendez je vous en conjure. Laissez-moi me remettre un peu ; je vous promets que je ne m’occuperai que de cela. Si je pouvais vous promettre de ne pas m’occuper de vous, je serais bien plus sûre de remplir le premier engagement. M. Molé m’a trouvé bien changée.

Mercredi 9 à 8 h du matin Je suis mieux, il me semble que c’est là ce que vous êtes pressé de savoir. J’ai dormi cinq heures cette nuit, je vous ai oublié un peu, Dieu merci. Et en me levant j’ai vraiment senti que mes jambes me porteraient mieux. Voyez Monsieur, voilà du progrès. Tous les jours j’espère vous en annoncer et puis, & puis. Vous viendrez quand je vous le dirai vous viendrez n’est-ce pas ? Cela me paraît simple, cela me parait sûr, & quand je pense au moment où je vous reverrai, il me semble que j’en mourrai.

Est-il possible qu’en si peu de temps vous soyez devenu pour moi ce que ma peine cherchait dans le ciel, que cette vision qui m’avait un moment enivré de délices sont devenus une réalité ? Je vous ai dit ce que j’ai éprouvé alors, je me rappelle distinctement. Cette sensation mais jamais je ne saurais la décrire, elle surpassait ce que la parole peut exprimer. Et bien de même aujourd’hui ce que j’éprouve est au-dessus de toutes les expressions humaines. Monsieur est-ce que je rêve. Y a t-il de la folie dans ce que je vous dis ? Je ne suis plus sûre de moi. Monsieur défendez-moi de vous parler.

Je lis vos lettres, je les relis. Savez-vous bien ce que sont vos lettres ? Ah quel danger pour ma pauvre raison ! onze heures On m’apporte dans ce moment votre N° 17. Voilà qui est réglée, j’accepte le 18. Je l’accepte avec transport. Pensez donc au 18, pensez y beaucoup, et faites des vœux pour que je n’y pense pas. Car ma pauvre tête pourrait aller. Votre dîner chez le curé me rappelle qu’il y a quelques temps déjà je voulais vous demander une faveur. J’ai lu dans en livre que vous m’avez donné, ces livres dont j’approche avec respect avec mille sentiments contraires que je ne peux, que je ne veux pas vous exprimer. J’y ai lu entre autres choses que celle que vous aimiez surement le mieux s’occupait des pauvres. Est-ce à St Ouen qu’elle avait des pauvres des écoles, enfin des objets de ses charités. Je voudrais bien de cette manière au moins chercher à lui ressembler. Il est une manière où je la surpasse, oui, Monsieur je la surpasse, ne me disputez pas cela j’en suis sûre, sûre.

J’en reviens à mon sujet. Monsieur ayez la bonté d’arranger ce que je vais vous dire. Je destine mille francs à votre comme. Vous distribuerez cela comme vous l’entendez, mais je voudrais bien entre autre ; que ce cottage où vous avez dîné soit mieux tenu, et que l’année prochaine vous me racontiez que cela avait l’air propre et bien rangé. Dites-moi à quelle adresse mon banquier aurait à faire passer cette somme. Adieu. Adieu. Je veux une lettre tous les jours. Je vous en supplie, je vous en conjure, tous les jours un mot jusqu’au jour qui me semble qui n’arrivera jamais !

Mon médecin sort d’ici il me trouve mieux ce matin, mais très faible. Il veut de l’air, de l’air. Une pieds sont froids comme glace, & je n’ai pas la force de marcher. Il veut me faire prendre du quinine. N’allez pas tomber malade, soignez- vous bien. Imaginez que je vais maintenant m’inquiéter de votre santé. Mais elle est bonne n’est-ce pas ? Tous vos N° entre 11 et 16 me manquent encore. Excepté la lettre de Caen sans N°.

J’ai été obligée de recevoir M. Molé, lady Granville, le comte Médem avec le premier deux heures de tête-à- tête, avec lady Granville longtemps. aussi, mais une causerie si bonne, si intime sur un sujet qui me tient le cœur si serré, que j’ai fini par tomber sur son épaule. Je n’avais plus de force. Si je pouvais me débarrasser de mes nerfs mais je suis bien faible, bien faible. Le médecin me dit que je reprendrai des forces au bout de quelques jours. Il faut en reprendre avant de vous voir. Telle que je suis aujourd’hui c’est impossible. J’en tomberais gravement malade, et vous ne le voulez pas ? Je ne cesserai donc de vous le répéter, attendez je vous en conjure. Laissez-moi me remettre un peu ; je vous promets que je ne m’occuperai que de cela. Si je pouvais vous promettre de ne pas m’occuper de vous, je serais bien plus sûre de remplir le premier engagement. M. Molé m’a trouvé bien changée.

Mercredi 9 à 8 h du matin Je suis mieux, il me semble que c’est là ce que vous êtes pressé de savoir. J’ai dormi cinq heures cette nuit, je vous ai oublié un peu, Dieu merci. Et en me levant j’ai vraiment senti que mes jambes me porteraient mieux. Voyez Monsieur, voilà du progrès. Tous les jours j’espère vous en annoncer et puis, & puis. Vous viendrez quand je vous le dirai vous viendrez n’est-ce pas ? Cela me paraît simple, cela me parait sûr, & quand je pense au moment où je vous reverrai, il me semble que j’en mourrai.

Est-il possible qu’en si peu de temps vous soyez devenu pour moi ce que ma peine cherchait dans le ciel, que cette vision qui m’avait un moment enivré de délices sont devenus une réalité ? Je vous ai dit ce que j’ai éprouvé alors, je me rappelle distinctement. Cette sensation mais jamais je ne saurais la décrire, elle surpassait ce que la parole peut exprimer. Et bien de même aujourd’hui ce que j’éprouve est au-dessus de toutes les expressions humaines. Monsieur est-ce que je rêve. Y a t-il de la folie dans ce que je vous dis ? Je ne suis plus sûre de moi. Monsieur défendez-moi de vous parler.

Je lis vos lettres, je les relis. Savez-vous bien ce que sont vos lettres ? Ah quel danger pour ma pauvre raison ! onze heures On m’apporte dans ce moment votre N° 17. Voilà qui est réglée, j’accepte le 18. Je l’accepte avec transport. Pensez donc au 18, pensez y beaucoup, et faites des vœux pour que je n’y pense pas. Car ma pauvre tête pourrait aller. Votre dîner chez le curé me rappelle qu’il y a quelques temps déjà je voulais vous demander une faveur. J’ai lu dans en livre que vous m’avez donné, ces livres dont j’approche avec respect avec mille sentiments contraires que je ne peux, que je ne veux pas vous exprimer. J’y ai lu entre autres choses que celle que vous aimiez surement le mieux s’occupait des pauvres. Est-ce à St Ouen qu’elle avait des pauvres des écoles, enfin des objets de ses charités. Je voudrais bien de cette manière au moins chercher à lui ressembler. Il est une manière où je la surpasse, oui, Monsieur je la surpasse, ne me disputez pas cela j’en suis sûre, sûre.

J’en reviens à mon sujet. Monsieur ayez la bonté d’arranger ce que je vais vous dire. Je destine mille francs à votre comme. Vous distribuerez cela comme vous l’entendez, mais je voudrais bien entre autre ; que ce cottage où vous avez dîné soit mieux tenu, et que l’année prochaine vous me racontiez que cela avait l’air propre et bien rangé. Dites-moi à quelle adresse mon banquier aurait à faire passer cette somme. Adieu. Adieu. Je veux une lettre tous les jours. Je vous en supplie, je vous en conjure, tous les jours un mot jusqu’au jour qui me semble qui n’arrivera jamais !

Mon médecin sort d’ici il me trouve mieux ce matin, mais très faible. Il veut de l’air, de l’air. Une pieds sont froids comme glace, & je n’ai pas la force de marcher. Il veut me faire prendre du quinine. N’allez pas tomber malade, soignez- vous bien. Imaginez que je vais maintenant m’inquiéter de votre santé. Mais elle est bonne n’est-ce pas ? Tous vos N° entre 11 et 16 me manquent encore. Excepté la lettre de Caen sans N°.

20. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Guizot, François (1787-1874)

N°20. Jeudi 10 4 heures

Non Dearest vous ne rêvez point. Je l’espère bien. Qui perdrait plus que moi au réveil ? Que vous êtes aimable! Ce n’est point à St Ouen que m’a femme s’occupait de charité. Je n’avais point le Val-Richer alors. Je l’ai acheté l’année dernière. C’est à Paris, d’ans le faubourg St Honoré, où elle s’était chargée des pauvres d’un côté de la rue de la Madeleine et où pendant le choléra elle les soignés si bien que de ses pauvres, il ne mourut qu’une vieille femme de 32 ans. Ici, il y a peu de charités à faire. Les moindres paysans possèdent et cultivent quelques champs qui leur suffisent. Ils sont assez fiers d’ailleurs, et tiennent à ne rien recevoir. L’école; qui n’est pas mauvaise est située dans un village voisin où les enfants se rendent ; en hiver surtout ,car pendant l’été ils sont occupés aux travaux de la campagne. Le cottage dont je vous ai parlé appartient à un habitant de là commune qui l’a prêté au curé jusqu’à ce qu’un presbytère soit construit. C’est de ce presbytère que nous avons besoin, et c’est là que vous m’aiderez puisque vous le voulez. Nous en causerons quand je vous verrai. Car je vous verrai, J’ai mon jour devant moi ; j’y marche.

Si je pouvais presser le temps comme l’aiguille de ma pendule ! Il faut que j’en convienne. Dieu à bien fait de ne pas nous laisser régler l’allure du temps. Comme nous la précipiterions tantôt pour fuir la douleur tantôt pour arriver à la joie ! Employez bien du moins toutes vos journées d’ici au 18. Reposez-vous calmez vous, promenez-vous, fortifiez-vous. Je répète toujours la même chose. Comment faire autrement quand il n’y en a qu’une ?

Vous voulez savoir comment ma journée à moi, est réglée, quelles sont mes habitudes. Les voici. Je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais voir ce que font mes ouvriers, car j’en ai encore. Je me promène un moment. J’entre chez ma mère, chez mes enfants. Il sont encore aux bains de mer pour tout ce mois. Remonté dans mon cabinet j’écris mes lettres ; j’attends la poste. Je l’attends toujours même quand elle arrive plutôt que je ne dois l’attendre. La poste venue, je me donne plein loisir, pleine liberté jusqu’au déjeuner; je lis, je relis, je marche, je m’assieds, je rêve, c’est mon moment de plus grande complaisance pour moi-même.

Nous déjeunons à 11 heures. Après le déjeuner, on passe une demi-heure, une heure ensemble dans le salon ou dans le jardin. Vrai jardin de curé encore je ne me suis ruiné cette année que dans la maison, je me ruinerai l’année prochaine au dehors, à faire un jardin. J’ai du gazon, des arbres, de l’eau qui court de l’eau qui dort, du mouvement de terrain, des points de vue. L’espace est petit ; cinq ou six arpents seulement ; mais les près et les bois l’entourent et l’étendent indéfiniment. Je ferai quelque chose de gracieux au milieu d’une solitude assez sauvage.

Vers une heure tout le monde est rentré chez soi. Mes filles viennent dans mon cabinet, lire avec moi de l’anglais, et causer. Je crois à la conversation, surtout quand elle est affectueuse quand un peu d’émotion se lie aux idées, et les fait pénétrer plus avant que dans l’intelligence seule. Ma fille aînée, elle a huit ans, aime passionnément la conversation, & la sienne en est presque déjà une pour moi.

Il y a quelques jours à Trouville, j’étais préoccupé, triste. Je ne sais plus de quoi. Elle était là; elle vint tout à coup se jeter dans mes bras en me disant tout bas et toute rouge; « Mon père, à quel age aurai-je toute la confiance ? Elle appartient à la petite armée des natures d’élite. Mes filles parties, je m’occupe, je lis, j’écris. Je reçois qui vient. Nous dînons à 6 heures.

Après dîner, on se promène on on reste ensemble ou seuls, chacun à son gré. Je protège la liberté des autres pour garder la mienne. Le soir, quand il n’y a point d’étranger on se réunit dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode. Je fais une lecture, pour l’amusement de mes enfants, un romans de Walter-Scott, un voyage. Ils vont se coucher à 9 heures ; et avant 10 heures, je rentre chez moi; j’ouvre mes fenêtres. Le ciel est souvent beau. Le calme profond : la lune éclaire et endort toute ma vallée. C’est mon heure à moi. Prenez-la, Madame ; mettez-y ce que vous voudrez ; à coup sûr, je l’y mettrai ; je l’y ai déjà mis.

Non Dearest vous ne rêvez point. Je l’espère bien. Qui perdrait plus que moi au réveil ? Que vous êtes aimable! Ce n’est point à St Ouen que m’a femme s’occupait de charité. Je n’avais point le Val-Richer alors. Je l’ai acheté l’année dernière. C’est à Paris, d’ans le faubourg St Honoré, où elle s’était chargée des pauvres d’un côté de la rue de la Madeleine et où pendant le choléra elle les soignés si bien que de ses pauvres, il ne mourut qu’une vieille femme de 32 ans. Ici, il y a peu de charités à faire. Les moindres paysans possèdent et cultivent quelques champs qui leur suffisent. Ils sont assez fiers d’ailleurs, et tiennent à ne rien recevoir. L’école; qui n’est pas mauvaise est située dans un village voisin où les enfants se rendent ; en hiver surtout ,car pendant l’été ils sont occupés aux travaux de la campagne. Le cottage dont je vous ai parlé appartient à un habitant de là commune qui l’a prêté au curé jusqu’à ce qu’un presbytère soit construit. C’est de ce presbytère que nous avons besoin, et c’est là que vous m’aiderez puisque vous le voulez. Nous en causerons quand je vous verrai. Car je vous verrai, J’ai mon jour devant moi ; j’y marche.

Si je pouvais presser le temps comme l’aiguille de ma pendule ! Il faut que j’en convienne. Dieu à bien fait de ne pas nous laisser régler l’allure du temps. Comme nous la précipiterions tantôt pour fuir la douleur tantôt pour arriver à la joie ! Employez bien du moins toutes vos journées d’ici au 18. Reposez-vous calmez vous, promenez-vous, fortifiez-vous. Je répète toujours la même chose. Comment faire autrement quand il n’y en a qu’une ?

Vous voulez savoir comment ma journée à moi, est réglée, quelles sont mes habitudes. Les voici. Je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais voir ce que font mes ouvriers, car j’en ai encore. Je me promène un moment. J’entre chez ma mère, chez mes enfants. Il sont encore aux bains de mer pour tout ce mois. Remonté dans mon cabinet j’écris mes lettres ; j’attends la poste. Je l’attends toujours même quand elle arrive plutôt que je ne dois l’attendre. La poste venue, je me donne plein loisir, pleine liberté jusqu’au déjeuner; je lis, je relis, je marche, je m’assieds, je rêve, c’est mon moment de plus grande complaisance pour moi-même.

Nous déjeunons à 11 heures. Après le déjeuner, on passe une demi-heure, une heure ensemble dans le salon ou dans le jardin. Vrai jardin de curé encore je ne me suis ruiné cette année que dans la maison, je me ruinerai l’année prochaine au dehors, à faire un jardin. J’ai du gazon, des arbres, de l’eau qui court de l’eau qui dort, du mouvement de terrain, des points de vue. L’espace est petit ; cinq ou six arpents seulement ; mais les près et les bois l’entourent et l’étendent indéfiniment. Je ferai quelque chose de gracieux au milieu d’une solitude assez sauvage.

Vers une heure tout le monde est rentré chez soi. Mes filles viennent dans mon cabinet, lire avec moi de l’anglais, et causer. Je crois à la conversation, surtout quand elle est affectueuse quand un peu d’émotion se lie aux idées, et les fait pénétrer plus avant que dans l’intelligence seule. Ma fille aînée, elle a huit ans, aime passionnément la conversation, & la sienne en est presque déjà une pour moi.

Il y a quelques jours à Trouville, j’étais préoccupé, triste. Je ne sais plus de quoi. Elle était là; elle vint tout à coup se jeter dans mes bras en me disant tout bas et toute rouge; « Mon père, à quel age aurai-je toute la confiance ? Elle appartient à la petite armée des natures d’élite. Mes filles parties, je m’occupe, je lis, j’écris. Je reçois qui vient. Nous dînons à 6 heures.

Après dîner, on se promène on on reste ensemble ou seuls, chacun à son gré. Je protège la liberté des autres pour garder la mienne. Le soir, quand il n’y a point d’étranger on se réunit dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode. Je fais une lecture, pour l’amusement de mes enfants, un romans de Walter-Scott, un voyage. Ils vont se coucher à 9 heures ; et avant 10 heures, je rentre chez moi; j’ouvre mes fenêtres. Le ciel est souvent beau. Le calme profond : la lune éclaire et endort toute ma vallée. C’est mon heure à moi. Prenez-la, Madame ; mettez-y ce que vous voudrez ; à coup sûr, je l’y mettrai ; je l’y ai déjà mis.

21. Paris, Jeudi 10 août 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)

21. Paris, jeudi le 10 août 1837

huit heures

Vous venez après mes prières. Dans mes prières je pense à vous je prie pour vous. Monsieur venez m’enseigner à ne pas vous donner ainsi toutes mes pensées tous les battements de mon cœur. Cela n’était pas tout à fait ainsi avant mon départ pour l’Angleterre. Il me semble au moins ce voyage, cette longue séparation, vos lettres, les inquiétudes mortelles que j’ai éprouvées pendant dix jours tout cela a tellement exalté ma pauvre tête et affaibli mon corps, qu’aujourd’hui votre image est une douleur. Mais une douleur dont je ne puis pas me séparer un instant. Que sera ce quand vous serez là auprès de moi ? Je vous y vois déjà, je vous établis Je suis fâchée que ce ne soit pas dans la Chambre où nous avions pris de si douces habitudes. Je l’aurais même aimé, mais on y travaille, cela m’impatiente. J’irai voir aujourd’hui s’il n’y aurait pas moyen de presser les ouvriers. Je suis sortie hier, mais il y a un peu d’embarras à satisfaire mon médecin. Il veut de l’air et il ne veut pas d’exercice. Je me suis fait traîner doucement en calèche avant dîner, & j’ai recommencé le soir. Il faisait doux mais triste. Quand vous serez ici nous irons. un soir en calèche. Je laisserai Marion à la maison. J’ai pensé à cela tout le long de la promenade. Que j’aime rêver ainsi alors, je n’entends plus rien & j’y serais encore ; s’il n’était survenu des éclairs très forts.

Je suis rentrée à 10 h. Je me suis couchée. J’avais vu dans la journée quelques personnes. Lady Granville. Le duc de Palmilla, le duc de Hamilton, & M. de Hugel. J’ai une confidence à vous faire sur Lady Granville. Elle a toujours exercé sur moi un grand empire. Elle a de l’esprit prodigieusement et l’amour le plus fanatique pour son mari. C’est la personne qui me connaît le mieux, & qui connait le plus vite toute créature qu’elle a intérêt à pénétrer. Elle m’aime & je crois tout simplement parce qu’elle me connait. Elle sait donc tout. Hier elle m’a trouvé relisant une lettre. Eh bien Monsieur je la lui ai donnée Cette lettre c’est le N°6. Vous y traitez le sujet le plus élevé. Savez-vous ce qu’a fait Lady Granville ? Elle a pleuré, pleuré. Elle y a retrouvé tout ce qu’elle pense. Elle voudrait Monsieur se prosterner à genoux devant vous. Quand je l’ai vu ainsi , émue, exaltée. Je me suis rassurée sur mon propre compte. Il n’y a donc pas de la folie dans mon fait. Voilà ce que je me suis dit d’abord. Savez-vous ce qu’elle m’a dit ensuite ? Monsieur c’est ce que je me suis dit plusieurs fois déjà mais sans avoir où vous le répéter. "

Je mourrai Monsieur comme sont mortes ces deux femmes que vous avez tant aimées !! Elles n’ont pas plus supporté leur bonheur que moi je ne puis supporter le mien. Dieu n’aime pas que les joies du Ciel soient révéler aux mortels. Il leur retire la force de les soutenir. Savez vous Monsieur pourquoi vous venez ? C’est que vous ne sentez pas au moins de près ce qu’elles ont senti, ce que je sens. Dieu vous a placé sur la terre pour un autre but. Moi j’avais accompli ma destiné et vous aimez ma mémoire comme vous chérissez la leur. Encore une fois Monsieur défendez moi de vous écrire, cela me fait mal.

11 heures

J’ai fait ma toilette, j’ai essayé de déjeuner. Je ne puis pas manger. Le facteur est venu il ne ma pas apporté de lettres, pas de lettres ! Pourquoi ne m’avez-vous pas écrit ! Monsieur ne me donnez pas ce chagrin là. Un mot, un mot tous les jours je vous en supplie. Ne me faites pas repasser par toutes les horribles émotions de Londres. Vous le voyez je suis faible, je le deviens même plus tous les jours. Cette nuit a été mauvaise. La chaleur m’accable et cependant je suis froide comme glace. C’est un vilain état de nerfs.

J’ai des nouvelles de M. de Lieven de Marienbad en Bohême. Il allait le lendemain chez M. de Metternich à un château qu’il a près de la. Ils ne se sont pas vus depuis le temps où ils ne s’aimaient guère. Le prince de Metternich fera sur cela quelques bonnes réflexions philosophiques que je suis bien aise de n’être pas condamnée à lire car elles seraient longues. Savez- vous qu’il m’a souvent, bien souvent fait bailler, il disserte lourdement. Vous aurez lu de ses pièces diplomatiques Il y a toujours beaucoup d’esprit, beaucoup d’habileté, mais la forme en est bien allemande. Et bien il vous racontera comment on fait le macaroni avec le même intérêt, la même pesanteur. M. de Metternich traite tous les sujets de même, et se croit fort universel. Jamais il ne lui est arrivé de dire : "Je ne sais pas." Il sait tout, et surtout il a tout prévu, tout deviné. Lady Granville lisait souvent ses lettres, et ne manquait jamais d’en rire. A dire vrai elle m’entraînait quelques fois à rire aussi. Elle servait à souhait M. Canning. Je ne sais comment je suis arrivée à vous parler de tout cela, mais je suis bien aise d’une distraction.

Madame de Dino me supplie de donner rendez-vous à mon mari à Valençay. C’est beaucoup trop loin. Si je vais à Valençay il voudra m’entraîner plus loin. Mais que je suis impatiente de sa réponse à la nouvelle que je suis revenue en France ! Car lui &mon frère aussi, qui m’écrit enfin une lettre très tendre, (tendre parce que je n’étais plus à Paris) ; n’ont pas le moindre soupçon que je puisse penser de nouveau à fouler cette terre défendue. Monsieur, je bavarde, je bavarde et vous ne me dites rien. Rappelez-moi de vous conter, quand je vous verrai un moment de singulières explosions de la part de 17 dans le dernier entretien que j’ai eu avec lui. Par exemple lady Granville rit bien de lui.

Adieu Monsieur, c’est triste de vous dire adieu Sans vous avoir dit merci. Cela ne sera pas ainsi demain n’est-ce pas ?

huit heures

Vous venez après mes prières. Dans mes prières je pense à vous je prie pour vous. Monsieur venez m’enseigner à ne pas vous donner ainsi toutes mes pensées tous les battements de mon cœur. Cela n’était pas tout à fait ainsi avant mon départ pour l’Angleterre. Il me semble au moins ce voyage, cette longue séparation, vos lettres, les inquiétudes mortelles que j’ai éprouvées pendant dix jours tout cela a tellement exalté ma pauvre tête et affaibli mon corps, qu’aujourd’hui votre image est une douleur. Mais une douleur dont je ne puis pas me séparer un instant. Que sera ce quand vous serez là auprès de moi ? Je vous y vois déjà, je vous établis Je suis fâchée que ce ne soit pas dans la Chambre où nous avions pris de si douces habitudes. Je l’aurais même aimé, mais on y travaille, cela m’impatiente. J’irai voir aujourd’hui s’il n’y aurait pas moyen de presser les ouvriers. Je suis sortie hier, mais il y a un peu d’embarras à satisfaire mon médecin. Il veut de l’air et il ne veut pas d’exercice. Je me suis fait traîner doucement en calèche avant dîner, & j’ai recommencé le soir. Il faisait doux mais triste. Quand vous serez ici nous irons. un soir en calèche. Je laisserai Marion à la maison. J’ai pensé à cela tout le long de la promenade. Que j’aime rêver ainsi alors, je n’entends plus rien & j’y serais encore ; s’il n’était survenu des éclairs très forts.

Je suis rentrée à 10 h. Je me suis couchée. J’avais vu dans la journée quelques personnes. Lady Granville. Le duc de Palmilla, le duc de Hamilton, & M. de Hugel. J’ai une confidence à vous faire sur Lady Granville. Elle a toujours exercé sur moi un grand empire. Elle a de l’esprit prodigieusement et l’amour le plus fanatique pour son mari. C’est la personne qui me connaît le mieux, & qui connait le plus vite toute créature qu’elle a intérêt à pénétrer. Elle m’aime & je crois tout simplement parce qu’elle me connait. Elle sait donc tout. Hier elle m’a trouvé relisant une lettre. Eh bien Monsieur je la lui ai donnée Cette lettre c’est le N°6. Vous y traitez le sujet le plus élevé. Savez-vous ce qu’a fait Lady Granville ? Elle a pleuré, pleuré. Elle y a retrouvé tout ce qu’elle pense. Elle voudrait Monsieur se prosterner à genoux devant vous. Quand je l’ai vu ainsi , émue, exaltée. Je me suis rassurée sur mon propre compte. Il n’y a donc pas de la folie dans mon fait. Voilà ce que je me suis dit d’abord. Savez-vous ce qu’elle m’a dit ensuite ? Monsieur c’est ce que je me suis dit plusieurs fois déjà mais sans avoir où vous le répéter. "

Je mourrai Monsieur comme sont mortes ces deux femmes que vous avez tant aimées !! Elles n’ont pas plus supporté leur bonheur que moi je ne puis supporter le mien. Dieu n’aime pas que les joies du Ciel soient révéler aux mortels. Il leur retire la force de les soutenir. Savez vous Monsieur pourquoi vous venez ? C’est que vous ne sentez pas au moins de près ce qu’elles ont senti, ce que je sens. Dieu vous a placé sur la terre pour un autre but. Moi j’avais accompli ma destiné et vous aimez ma mémoire comme vous chérissez la leur. Encore une fois Monsieur défendez moi de vous écrire, cela me fait mal.

11 heures

J’ai fait ma toilette, j’ai essayé de déjeuner. Je ne puis pas manger. Le facteur est venu il ne ma pas apporté de lettres, pas de lettres ! Pourquoi ne m’avez-vous pas écrit ! Monsieur ne me donnez pas ce chagrin là. Un mot, un mot tous les jours je vous en supplie. Ne me faites pas repasser par toutes les horribles émotions de Londres. Vous le voyez je suis faible, je le deviens même plus tous les jours. Cette nuit a été mauvaise. La chaleur m’accable et cependant je suis froide comme glace. C’est un vilain état de nerfs.

J’ai des nouvelles de M. de Lieven de Marienbad en Bohême. Il allait le lendemain chez M. de Metternich à un château qu’il a près de la. Ils ne se sont pas vus depuis le temps où ils ne s’aimaient guère. Le prince de Metternich fera sur cela quelques bonnes réflexions philosophiques que je suis bien aise de n’être pas condamnée à lire car elles seraient longues. Savez- vous qu’il m’a souvent, bien souvent fait bailler, il disserte lourdement. Vous aurez lu de ses pièces diplomatiques Il y a toujours beaucoup d’esprit, beaucoup d’habileté, mais la forme en est bien allemande. Et bien il vous racontera comment on fait le macaroni avec le même intérêt, la même pesanteur. M. de Metternich traite tous les sujets de même, et se croit fort universel. Jamais il ne lui est arrivé de dire : "Je ne sais pas." Il sait tout, et surtout il a tout prévu, tout deviné. Lady Granville lisait souvent ses lettres, et ne manquait jamais d’en rire. A dire vrai elle m’entraînait quelques fois à rire aussi. Elle servait à souhait M. Canning. Je ne sais comment je suis arrivée à vous parler de tout cela, mais je suis bien aise d’une distraction.

Madame de Dino me supplie de donner rendez-vous à mon mari à Valençay. C’est beaucoup trop loin. Si je vais à Valençay il voudra m’entraîner plus loin. Mais que je suis impatiente de sa réponse à la nouvelle que je suis revenue en France ! Car lui &mon frère aussi, qui m’écrit enfin une lettre très tendre, (tendre parce que je n’étais plus à Paris) ; n’ont pas le moindre soupçon que je puisse penser de nouveau à fouler cette terre défendue. Monsieur, je bavarde, je bavarde et vous ne me dites rien. Rappelez-moi de vous conter, quand je vous verrai un moment de singulières explosions de la part de 17 dans le dernier entretien que j’ai eu avec lui. Par exemple lady Granville rit bien de lui.

Adieu Monsieur, c’est triste de vous dire adieu Sans vous avoir dit merci. Cela ne sera pas ainsi demain n’est-ce pas ?

21. Val-Richer, Vendredi 11 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1837 (7 - 16 août)

Auteurs : Guizot, François (1787-1874)

N° 21 Vendredi 11. 2 heures

Ne me redites pas, ne me dites jamais ce que vous me dites aujourd’hui ce que Lady Granville vous a dit, ne vous disais-je pas moi, il y a quelques jours, que j’ai l’imagination malade sur la santé de ce que j’aime ? Mon plus jeune enfant ce bon petit garçon, qui un air si doux, si gai, de si beaux yeux bleus, presque les yeux de sa mère, que de temps, il m’a fallu pour le regarder sans le plus douloureux sentiment d’indignation, de révolte contre moi-même ! Voir mourir en couches la femme qu’on aime ! Madame, c’est affreux, c’est abominable ! Comment s’en console-t-on ? Quand j’ai vu ensuite mourir mon fils, si jeune, si beau, si fort, j’ai été saisi d’horreur ; j’ai regardé avec effroi mes autres enfants tout ce que j’aimais au monde ; dix fois, vingt fois, je les ai vus mourir. Vous avez fait rentrer dans mon cœur d’autres impressions, des impressions douces, heureuses, presque confiantes. Et voilà que d’un mot vous touchez à ma plus sécrète, à ma plus cruelle blessure ! Dieu m’aurait destiné à entrevoir sans cesse ses Chefs-d’œuvre, son Paradis, pour les voir, sans cesse disparaître. Il m’aurait choisi pour ce supplice là ! Il ne me donnerait que pour m’ôter ! Cela ne se peut pas. Je n’ai pas mérité cette malédiction.

Au nom de Dieu ne me dites pas cela, ne le pensez pas surtout. Il y a des choses qu’il ne faut pas penser. Mais vous ne le pensez pas. Pourquoi le penseriez- vous ? On vous assure, vous m’assurez qu’il n’y a rien de grave. On ne vous prescrit aucun remède qui indique une vraie maladie. Il vous faut du repos, beaucoup de repos, de l’air, pas de mouvement. On peut s’assurer cela. Enfin, dans huit jours, j’irai y voir. Hélas, je sais trop qu’il ne sert à rien d’y voir ! Mais je compte sur le repos, le repos doux, prolongé de l’âme comme du corps. Il faut que vous l’ayez. Je veux que vous l’ayez. Je ferai ce qu’il faudra pour que vous l’ayez. Je m’en irai, je resterai, je parlerai, je me tairai. Je comprends que ce qui vous émeut, ce qui vous occupe un peu sérieusement ne vous vaille rien. Nous y pourvoirons de près, de loin, dans nos conversations, dans mes lettres, je ne ferai que vous distraire rien que vous distraire, amuser doucement votre imagination, votre esprit. L’ennui ne vous est pas meilleur que l’excitation. Nous les éviterons l’un et l’autre. Dearest, ayez courage, ayez confiance, pour moi comme pour vous. Pensez à l’avenir. Nous avons tant de choses à nous dire, tant de choses à faire l’un pour l’autre, l’un près de l’autre dans l’avenir !

En les attendant ces belles ces bonnes choses-là, savez-vous ce que je fais ici aujourd’hui ? Je fais nettoyer, dégager de roseaux, de plantes aquatiques, de vase, une pièce d’eau qui sera dans mon jardin et sur laquelle je vais établir deux cygnes qu’un de mes voisins à élevés pour moi. Des cygnes ce sont des oiseaux de votre pays, des pays du Nord, s’il est vrai que là soit votre pays. Dans les grands hivers, quand ces beaux oiseaux trouvent en fin leur climat trop froid, ils prennent leur vol, ils viennent chez nous. J’en ai vu arriver ainsi à tire d’aile un peu fatigués, un peu maigris, mais toujours si beaux ! Nous les accueillons nous les attirons ; nous leur arrangeons, des pièces d’eau bien calme, bien pure, sous un ciel bien doux, au milieu de gazons bien verts. Ils s’y trouvent bien ; ils ne s’en vont plus; ils ne volent même jamais bien loin. Ils ont raison; et nous aussi Madame, qui prenons, à les recevoir et à les garder, tant de plaisir. Certainement, je vous écrirai, je vous écris tous les jours.

Rappelez-vous que je vous ai demandé compte de l’emploi de votre journée, un vrai compte pour moi comme celui que je vous ai rendu de la mienne. Il y aura dans le vôtre, sinon plus de visites, du moins plus de conversations que dans le mien. Je ne cause ici avec personne, quoique je parle beaucoup et à beaucoup de gens. Vous me ferez aimer Lady Granville que je connais à peine après l’avoir tant lue. Comment se fait-il qu’on se demeure à ce point étrangers en vivant si près ; tandis qu’ailleurs un moment suffit ? J’ai tort de demander ce pourquoi-là, car je le sais.

Adieu. On vient me chercher pour voir quelque chose au travail de la pièce d’eau. Il est bien convenu que je partirai le 17 pour être à Paris le 18. Vous m’écrirez donc jusqu’au 16 inclusivement, car votre lettre du 16, je l’aurai le 17, avant de partir. G.

Ne me redites pas, ne me dites jamais ce que vous me dites aujourd’hui ce que Lady Granville vous a dit, ne vous disais-je pas moi, il y a quelques jours, que j’ai l’imagination malade sur la santé de ce que j’aime ? Mon plus jeune enfant ce bon petit garçon, qui un air si doux, si gai, de si beaux yeux bleus, presque les yeux de sa mère, que de temps, il m’a fallu pour le regarder sans le plus douloureux sentiment d’indignation, de révolte contre moi-même ! Voir mourir en couches la femme qu’on aime ! Madame, c’est affreux, c’est abominable ! Comment s’en console-t-on ? Quand j’ai vu ensuite mourir mon fils, si jeune, si beau, si fort, j’ai été saisi d’horreur ; j’ai regardé avec effroi mes autres enfants tout ce que j’aimais au monde ; dix fois, vingt fois, je les ai vus mourir. Vous avez fait rentrer dans mon cœur d’autres impressions, des impressions douces, heureuses, presque confiantes. Et voilà que d’un mot vous touchez à ma plus sécrète, à ma plus cruelle blessure ! Dieu m’aurait destiné à entrevoir sans cesse ses Chefs-d’œuvre, son Paradis, pour les voir, sans cesse disparaître. Il m’aurait choisi pour ce supplice là ! Il ne me donnerait que pour m’ôter ! Cela ne se peut pas. Je n’ai pas mérité cette malédiction.

Au nom de Dieu ne me dites pas cela, ne le pensez pas surtout. Il y a des choses qu’il ne faut pas penser. Mais vous ne le pensez pas. Pourquoi le penseriez- vous ? On vous assure, vous m’assurez qu’il n’y a rien de grave. On ne vous prescrit aucun remède qui indique une vraie maladie. Il vous faut du repos, beaucoup de repos, de l’air, pas de mouvement. On peut s’assurer cela. Enfin, dans huit jours, j’irai y voir. Hélas, je sais trop qu’il ne sert à rien d’y voir ! Mais je compte sur le repos, le repos doux, prolongé de l’âme comme du corps. Il faut que vous l’ayez. Je veux que vous l’ayez. Je ferai ce qu’il faudra pour que vous l’ayez. Je m’en irai, je resterai, je parlerai, je me tairai. Je comprends que ce qui vous émeut, ce qui vous occupe un peu sérieusement ne vous vaille rien. Nous y pourvoirons de près, de loin, dans nos conversations, dans mes lettres, je ne ferai que vous distraire rien que vous distraire, amuser doucement votre imagination, votre esprit. L’ennui ne vous est pas meilleur que l’excitation. Nous les éviterons l’un et l’autre. Dearest, ayez courage, ayez confiance, pour moi comme pour vous. Pensez à l’avenir. Nous avons tant de choses à nous dire, tant de choses à faire l’un pour l’autre, l’un près de l’autre dans l’avenir !