Votre recherche dans le corpus : 151 résultats dans 5770 notices du site.

Paris, le 21 août 1824, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon

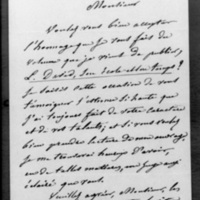

[?], le 24 octobre 1848, le Duc de Noailles à François Guizot

19. Paris, Jeudi 16 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Si de part et d'autre, on ne voulait réellement que ce qu’on dit, l'occasion serait belle pour arrêter encore, les milliers de bouches à feu près de tirer, voilà les Turcs en train de faire pour les Chrétiens, Catholiques, Protestants ou Grecs, bien plus que vous n'avez jamais demandé, pour eux. Pourquoi votre Empereur ne déclare-t-il pas que cela étant, la guerre n'a plus le motif, qu’il ne veut pas la faire et qu’il demande pourquoi, on l’a lui fait ? On serait peut-être un peu étonné, mais très embarrassé. J’ai peur qu’il ne le fasse pas. Et pourtant, s'il ne le fait pas, ce sera plus que jamais à lui que l'Europe s'en prendra de la guerre, car, pour tout ce qu’il a fait depuis un an, il n’a allégué d’autre motif que le motif religieux, la nécessité, pour lui, de protéger l'Eglise grecque. Et en ce moment, c’est au sentiment religieux de son peuple qu’il fait appel pour populariser la guerre. Voici ce qui arrivera probablement. La Russie fera la guerre, à l'Europe pour garantir aux Chrétiens grecs, de Turquie des privilèges très inférieurs à ceux que la Turquie leur accorde. L’Europe fera la guerre aux Chrétiens grecs pour les forcer à accepter ce que la Turquie leur accorde. En soi, cela est absurde, et bientôt, aux yeux des hommes religieux, cela sera odieux. Et si, comme cela encore est probable, l’Europe est elle-même bouleversée, de nouveau par cette guerre, devenue révolution, un jour ne tardera pas à venir, où il n’y aura ni assez de malédictions, ni assez de sifflets pour les auteurs d’une telle situation.

On n'aura, pour échapper aux malédictions. et aux sifflets, d’autre ressource que de dire qu’on voulait autre chose que ce qu’on disait. Triste apologie quand le jour du jugement est arrivé.

On disait hier, de bonne source, que tout était arrangé avec l’Autriche, qu’elle ne vous déclarerait et ne vous ferait point la guerre, mais qu’elle déclarerait son adhésion morale à la politique qui maintient l’intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman, et qu'elle se chargerait de maintenir l’ordre, dans la Servie, la Bosnie et le Monténégro. On paraissait espérer que la Prusse en gardant sa neutralité, donnerait, à cette quasi-neutralité de l’Autriche, une approbation explicite. " Si on était sage, disait avant hier Morny, on se contenterait de cela, on le dirait tout haut, et on resterait en intimité avec l’Autriche, à ces termes. " Il a raison ; mais il disait Si. Et si on n’est pas sage, qu’arrivera-t-il ?

Voilà votre numéro 13. Vous avez un peu troublé Molé il y a quelques jours, en lui écrivant, par la poste, que vous aviez chargé M. de Mirepoix de lui remettre une lettre. Cela n’est pas de votre prudence ordinaire, et je ne dirai pas à Hatzfeld que vous m'avez écrit, par la poste aussi, de me servir de son courrier. Je lui ferai demander ce matin si son courrier peut se charger aussi des deux volumes, de Cromwell. Je pense que oui. Sinon, je vous les enverrai par une autre voie. Adieu.

Je vous ai dit, je crois, que je vais au Val Richer lundi, pour trois jours. J'en reviendrai Vendredi matin. Mon projet. est ensuite de partir le 21 mars et d'aller passer cinq jours avec vous, jusqu’au 5 avril au soir, d’un jeudi à un jeudi. On vient assez me voir le jeudi soir, et je ne veux pas y manquer souvent. J'espère que rien ne dérangera mon projet, et qu’il vous conviendra comme à moi. Adieu, adieu. G.

P.S. On m'assure que les nouvelles de Constantinople disent que la négociation en faveur les Chrétiens est loin d’être aussi avancée qu’on le disait. Au bal qu'a donné ces jours derniers le Roi Jérôme, on affirme que son fils Napoléon n’a pas paru, déclarant à son père que dans ces fonctionnaires Impériaux, il y avait tant d'ennemis de leur droit héréditaire qu’il ne voulait pas se mêler à eux. Le Roi de Naples se prêtera à tout ce qu’on voudra de lui ; mais il a demandé à être débarrassé de M. de Maupas qui intriguait trop ouvertement pour les Murat. De là le remplacement de Maupas par de la cour.

18. Paris, Mercredi 15 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Hier, un dîner agréable chez Mad. de Caraman ; Broglie, et son fils, Montalembert, et sa femme, Berryer, George d'Harcourt, et Lady William Russell. Spirituelle, et étonnée de découvrir qu'elle ne savait pas bien l’histoire de la mort de César. Je lui ai appris l’existence du récit le plus détaillé, le plus contemporain et le plus politique au fait. Il est vrai que la publication en est récente. Elle prend à l'érudition beaucoup plus d’intérêt qu’à la politique.

On parlait assez du Prince de Hohenzollern, et on ne croyait pas que l’attitude de la Prusse eût été aussi bien prise ici que vous le présumez.

2 heures

J’ai été dérangé par trois visites ; mais elles ne m'ont rien apporté. L'emprunt réussit beaucoup ; il y avait hier grand concours de prêteurs. On dit que Fould n’a pas été d’avis de cette démocratie financière. Je n'ai point entendu dire que le maréchal St Arnaud passât par Vienne. Mais on disait hier qu’il allait passer huit ou dix jours à la campagne pour se reposer avant d’entrer en campagne. Je vous enverrai mon Cromwell qui paraît demain. Si vos yeux s'en accommodent, cela vous amusera. Adieu.

Il faut que je sorte pour affaires. Je vais lundi soir passer trois jours au Val Richer, pour affaires aussi. J'y mène un jardinier. J’irai m'y établir complètement du 1er au 15 mai. Ma fille Pauline sera ici, le 15 avril. Adieu. G.

Val-Richer, Lundi 24 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

Quand Xérès fit dire à Léonidas " rends-moi tes armes " c’est, je pense, qu’il était un peu embarrassé de passer les Thermopyles ; et Léonidas fit acte de bon sens comme d’héroïsme en lui répondant " Viens les prendre."Il me paraît qu’Omer Pacha, est dans le même embarras que Paris, et qu’il somme le Prince Gortschakoff de passer le Danube et de venir l'attaquer, le menaçant de le passer lui-même et d'aller l’attaquer, en cas de refus. Je ne sais si c’est sérieusement qu’on écrit cela de Bucarest ; il n’y a pas eu beaucoup de situations plus ridicules que celle de ces deux armées qui vont passer l'hiver à se montrer le poing d’un bord du Danube à l'autre. Entendez-vous parler de l’Asie et la guerre peut-elle vraiment commencer là, à défaut de l'Europe ?

Je n'ai pas eu hier de nouvelles de la Reine Marie Amélie. Quand même elle continuerait d'aller mieux, elle serait hors d'état de faire son voyage d’Espagne. Les Princes ont écrit à leur frère Montpensier de venir sur le champ à Genève. On préparait, à Lisbonne, une très belle et très affectueuse réception pour la Reine. La Reine de Portugal mettait du prix à la traiter avec éclat. Le Duc de Nemours est accouru en hâte, laissant sa femme à Vienne où il retournera probablement. Je dis comme vous, je n'ai rien à dire. Je vous quitte pour aller profiter, dans mon jardin d’un temps admirable. Nous avons eu hier le plus beau jour de l’année, chaud et clair. comme dans un bel été. Aujourd’hui sera aussi beau.

Un journal dit que sir Edmund Lyons reprend du service comme marin, et va rejoindre comme contre amiral, la flotte de l’amiral Dundas. Lord Palmerston ne peut pas renvoyer en Orient un agent plus dévoué, plus remuant, plus impérieux, et plus anti-russe.

Midi

Je ne m'étonne pas de toutes ces mollesses. Il n’y a vraiment pas un motif sérieux de guerre, à moins qu’on ne s'échauffe par taquinerie, et ce n'est pas la peine. Adieu. Adieu. Ma fille vous remercie de vos bons souhaits. Elle part ce soir, en assez bonne disposition. Adieu. G.

Val Richer, Mardi 20 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

4 heures

Merci de la lettre que j’ai reçue ce matin, et que je n'attendais pas. Je suis bien aise que la dépêche adressée à M. de Meyendorff vous ait satisfaite ; c’est un bon effet qui viendra à propos ; tout le monde a envie d'être satisfait. Je vois du reste que la première motion de votre refus commence à passer. Les joueurs sont prompts à la crainte et à l'espérance.

Vous avez bien raison de vous promener trois heures ; le temps est magnifique ; j’ai marché hier deux heures de suite dans les bois. J'avais travaillé sans me lever une fois de mon fauteuil, depuis cinq heures et demie du matin jusqu'à onze heures. Vous aurez besoin de me répéter plus d’une fois la terre de M. Drouyn de Lhuys pour que j'y croie.

Si vous preniez aux détails et aux intrigues politiques du passé un peu de l’intérêt que vous prenez à celles du présent, je vous engagerais à lire, dans la Revue des deux mondes, le Ministère de Lord Bolingbroke sous la Reine Anne, par M. de Rémusat ; ce sont les premières campagnes, du régime parlementaire en Angleterre. Moi, cela m'amuse. Pour vous ; ce serait trop long et trop ancien. Barante m'écrit : " Ce pauvre, M. de Rémusat, la mort du gouvernement parlementaire lui fait tant de chagrin que, pour se consoler, il le dissèque. "

J’ai une corvée lundi prochain ; il faut que j'aille dîner chez M. Hébert, à six lieues d’ici. Il vient me voir régulièrement tous les ans. Je lui ai promis d’aller une fois chez lui. Il me demande de lui tenir ma parole. Je ferai cela lundi. L’ancien précepteur de mon fils vient de m’arriver avec sa femme pour passer ici quatre ou cinq jours. Dites-moi, si vous avez dit à la Princesse Koutschoubey ce que je vous ai dit pour les commencements de son fils. Je parlerais de lui à mon professeur. qui est un homme sensé et très au courant des bons maîtres.

Mercredi 21

En vous parlant d’une mission trop secrète, je vous ai nommé je crois la Revue des deux mondes ; il me revient à l’esprit que je me suis trompé, et que c’est dans la Revue contemporaine (numéro du 15 sept) que se trouve cette petit histoire assez amusante.

Lisez, si vous ne l’avez déjà lu, dans les Débats d’hier, l'article sur les dépenses qu'impose déjà à la ville de Paris le prix actuel du pain ; vous verrez à qu’elle somme énorme cela s'éleverait si on continuait sur ce pied.

Adieu, adieu. Je vais lire l'analyse que donnent les Débats de votre nouvelle prière. G.

Val Richer, Mardi 19 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’ai bien peine à croire qu’on attende six semaines, et je ne trouverais pas cela habile. L'opinion du ministère des affaires étrangères est que l'affaire Belge s’arrangera. On n'y met pas beaucoup d'empressement à Bruxelles où l'on n'est ni bienveillant, ni vraiment inquiet ; mais personne, parmi les gens du métier à Paris ne craint que cela devienne politiquement grave. C’est trop tôt. Tout le monde est et croit à la paix.

Je ne puis pas juger si le Président a eu raison de mettre Abdel Kader en liberté. Cela dépend de l'état de l'Algérie. Il se peut que cinq ans d’absence, aient fait perdre là, à Abdel Kader, presque toute sa force. En ce cas, le président a bien fait.

Le voilà délivré du marquis de Londonderry. Il (le président) vient de faire un très bon acte en nommant Cardinal l’archevêque de Tours. C’est un des homme les plus sensés et les plus justement honorés du clergé.

Qu'est-ce que cet ouvrage que je vois annoncé dans le Journal des Débats, avec une certaine solennité : Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la Russie sous Pierre le grand et Catherine 1ère ? En avez-vous entendu parler ? C’est bien vieux pour vous intéresser, quoique ce soit Russe.

Voici, ma seule question sur votre santé. Vous me dites Chomel, Andral. Les avez-vous vus ensemble ? Chomel est-il revenu ? Se sont-ils mis d'accord sur votre régime ?

J’ai des nouvelles de Suisse. La Duchesse d'Orléans porte toujours et portera encore quelque temps le bras en écharpe. Mais elle va bien. Elle retourne décidément à Claremont avec la Reine.

Le Duc de Broglie est resté à Coppet. Il ne revient à Broglie que du 20 au 25. Il me paraît que la rencontre du Président et de Morny a été très affectueuse. Entendez-vous dire quelque chose de Flahaut ? Viendra-t-il à Paris dans cette circonstance ! Je me figure que Mad. de Flahaut a beaucoup d'humeur de n’y pas être.

Onze heures

Voici votre lettre. Je l’aime mieux que celle d’hier. Elle n’est pas abattue. Deux choses seulement ; tout de suite. Je serai charmé quand nous causerons ; mais ne comptez pas sur moi pour disputer beaucoup ; je ne dispute plus guères quand je disputerais trop. Et puis, quoique je sois vraiment désolé d'avoir brûlé la lettre d'Aggy, pardonnez moi d'avoir souri de votre légèreté française. Vous avez l’art de faire d’une pierre, mon pas deux coups, mais trente six millions de coups, pour rendre le coup plus lourd. Je n’ai pas la même goût ; je ne cherche pas en vous les défauts russes. Adieu, Adieu.

Vous ne m’avez point dit pourquoi lord Beauvale est contre le discours de Bordeaux.

[Paris], Vendredi 17 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je vous ai quittée vite, triste de vous quitter et de vous laisser triste, ne dites pas, ne pensez pas que nous ne nous reverrons pas. Nous nous reverrons. Nous retrouverons nos conversations intimes. Vous êtes très souffrante, mais très vivante dans votre faiblesse. Je ne vous dis pas tout ce que je pense et sens à votre sujet. Je crains de vous émouvoir. Je crains vos impressions. Au revoir dearest, ever dearest. Adieu, Adieu. Au revoir. G.

Vendredi 17 sept. 1852 6 heures

Mots-clés : Conversation, histoire, Lecture, Relation François-Dorothée, Santé (Dorothée)

Val Richer, Jeudi 9 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Dites-moi précisément quel jour Aggy part pour son petit voyage. J’irai passer avec vous trois jours pendant son absence. Je veux voir par moi-même comment vous êtes et me donner, nous donner ce rafraîchissement dans le cours d’une si longue séparation. Je puis faire cela la semaine prochaine. J’attendrai après demain vendredi votre réponse pour fixer le jour de mon départ. Ce sera un charmant plaisir.

Je m'étonne que le Président ne soigne pas Cowley autant que Hubner. Il compte sans doute davantage sur la complaisance, de l’Autriche pour sa grande affaire ; mais il a besoin aussi de celle de l'Angleterre, et je ne la crois pas inabordable.

Ce que vous me dites de Lord Cowley quant aux chances de l'avenir n’est probablement pas son sentiment à lui seul dans son gouvernement. La politique anglaise est peut-être, de toutes celle qui vit le plus dans le présent. Le Cabinet actuel d'ailleurs n'est guère en état, ni en disposition d’aller au devant d’aucune difficulté, il les éludera tant qu’il pourra et n'en créera à personne pour ne pas s'en créer à lui-même.

Le journal des Débats répond à ma question ; il annonce le rappel du ministre de France à La Haye, le petit d’André, si je ne me trompe. Je doute que cela fasse revenir les Chambres hollandaises, au traité sur la contrefaçon. Ce seront de mauvais rapports inutiles.

Mad. Kalerdgi manquera à l'Elysée et à M. Molé. Il a le goût des comédiennes Mad. de Castellane valait mieux que celle-ci. Elle était capable de dévouement. Je doute qu’il en soit de même de Mad. Kalerdgi. Passe pour le dévouement d’un jour ; mais la dévouement long exclusif, non. Mad. de Castellane, il est vrai n’avait pas commencé par ce dévouement-là ; mais elle y était venue. C'est quelque chose.

A propos de Mad. Kalerdgi, Piscatory me revient à l’esprit. J’ai eu de ses nouvelles il va mieux. Il a eu une forte esquinancie mais il a une de ses filles assez gravement malade, ce qui le tourmente beaucoup. Il a du cœur. Il se tient parfaitement tranquille entre ses enfants et les champs.

Onze heures

Je vous chercherai de vieux Mémoires. Ce pauvre Piscatory a perdu sa fille, une enfant de douze ans. Je reçois trois lignes de lui. Adieu, Adieu. G.

Paris, Mardi 7 septembre 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot

J'ai lu tout Mad. d’Arbouville tout Georgia Fullarton. Vos autres recommandations ne me promettent pas grand chose. Trouvez mieux je vous prie ; du vieux historique, mémoires. Ne prenez pas la peine de me les expliquer. Dites les titres et à côté, " bien, passable, curieux. " selon qu'ils le méritent.

Molé a vu Thiers longtemps et l'a trouvé résigné pour longtemps au Président, et puis disant qu'on reviendra à la monarchie mais qu'il faut pour cela que les deux monarchies se réunissent et ensuite l'abdication ou l’adoption, ce qui veut et donc bonjour. Moi je crois que Cowley a raison, et Dieu sait ce que verra la France. Dumon est rentré en ville. Molé part ce matin pour le Marais, mais il reviendra dans 15 jours avant le départ de Kalergi.

Hubner a été étonné de lire qu'on a lancé ma nouvelle frégate portant le nom d'Austerlitz. Toujours ces souvenirs affichés, cela finira par provoquer. Qu'il laisse dormir en paix les masses et les triomphes de son oncle. Je le trouve trop modeste, il a assez fait lui-même et peut se passer désormais de ces souvenirs.

Kalerdgi m’amuse. Elle a beaucoup recueilli, et elle bavarde. Son oncle trouve les Bourbons immensément bêtes. Le général Haynau est parti fort content de son séjour ici. Adieu, adieu. Kolb a décidé les Delmas à rester, cela m’arrange.

N°39. Val-Richer, Lundi 12 juillet 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

C'est curieux à quel point on peut vivre dans le passé. Je m'occupe des nouvelles d'aujourd’hui, je lis mes journaux par routine, par convenance ; au fond, ce n’est pas à cela que je pense spontanément et avec intérêt l’histoire de Cromwell, et ma propre histoire de 1830 à 1848 voilà ce qui m'interesse, ce qui remplit, et anime mon esprit. C'est dommage que vous n'ayiez pas la même disposition ; je serais bien plus intéressant pour vous. Mais vous m'aimez que le présent vous êtes la contemporaine par excellence.

Que va-t-il arriver en Angleterre ? Vous devriez bien me le dire, car cela, j'en suis curieux aussi, selon ma conjecture, rien de décisifs, quand ils n’ont point de grande entreprise sur les bras et point de grand homme à leur tête, ils savent vivre, modestement au jour le jour faisant petitement leurs petites affaires, et se contentant de ne point faire de grosses sottises. Si le Président a la même sagesse il durera tant qu’il voudra.

Je suis bien aise que les radicaux des corps francs laissent Thiers tranquille à Verrey. Quand les justices providentielles arrivent, mon premier mouvement est la satisfaction. Mais je pense très vite aux personnes à leurs souffrances, à leurs chagrins, et je n’ai plus du tout soif de justice. D'ailleurs, après ses amis ce qu’on aime le mieux ce sont ses ennemis. Je m'intéresse à Thiers. Je ne le voudrais pas puissant mais point malheureux. Je ne vois pas pourquoi on met M. Drouyn de Lhuys aux affaires étrangères à la place de M. Turgot ; il a un peu plus d'encolure diplomatique au fond. Il ne fera ni plus, ni mieux. Passe pour ôter M. Duruffé des travaux public ; on peut avoir là un homme capable ; il y sera utile sans y être embarrassant. Est-ce que M. Magne, qui y était du temps de M. Fould ne serait pas disposé à y revenir ? C'est un homme vraiment capable. Je ne sais pourquoi je vous parle de cela. J’ai vu hier quelqu'un qui venait de Dieppe. Il dit qu’il y a beaucoup de monde, et très bonne compagnie, et qu’on trouve très bien à s'y loger. Mais je ne me fie pas à ce rapport, c’est un homme du pays, moins difficile que vous en fait de logement. Il vous faut la plage, ou près de la plage et un bon appartement dans la meilleure auberge.

Je vous quitte pour attendre plus patiemment le facteur en faisant ma toilette. Malgré la chaleur j'irai faire aujourd'hui une visite à trois lieues, dans un assez joli château. J’ai là un voisin savant, antiquaire infatigable qui ne vit qu’avec Guillaume le conquérant et Bossuet.

11 heures

Je suis bien aise que votre temps soit si plein, et vous savez que je ne me fâche jamais. à demain la conversation sur mon peu de curiosité en ce moment. Si j’avais pu aller à Paris, j’y serais allé pour vous voir plus que pour vous entendre. Je vous écrirai donc demain à Dieppe. Adieu, adieu. G.

Val-Richer, Jeudi 24 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

8 heures

Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.

J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.

J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.

Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.

Onze heures

On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.

Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.

Val-Richer, Mardi 15 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Voici une question que je ne trouve pas, dans ma bibliothèque d’ici, les moyens de résoudre et sur laquelle mon petit visiteur ira peut-être vous consulter. mon libraire veut mettre sur le titre de Washington, les armes des Etats-Unis d’Amérique, et sur le titre de Monk, les armes d'Angleterre. Mais ce sont les armes d’Angleterre sous les Stuart qu’il faut là et non pas les armes d'Angleterre sous la maison de Hanovre. Je ne me rappelle pas bien et je ne puis indiquer d’ici les différences. On fera la vérification, à la Bibliothèque du Roi, (nationale aujourd’hui) et je pense qu’on trouvera là tout ce qu’il faut pour la faire. Mais si quelque renseignement manquait aurait-on, à l'Ambassade d'Angleterre, et votre ami Edwards pourrait-il procurer de là un modèle des armes de Charles 2 en 1660 ? J'espère qu’il ne sera pas du tout nécessaire que vous preniez cette peine, mais je veux vous prévenir qu’il est possible qu’on vienne vous en parler.

Ce que vous a dit de Cazes ne m'étonne pas. Bien des gens le pensent. C'est peut-être le plus grand danger qu’il y ait à courir. J’ai très mauvaise idée de ce que serait le résultat. Probablement encore un abaissement de plus. Mais la tentation serait forte. Je dois dire que les dernières paroles qui m’ont été dites à ce sujet ont été très bonnes et très formelles.

Avez-vous revu Morny ? Je suis assez curieux de savoir, s'il vous dira quelque chose de mes quelques lignes, et de l’usage qu’il en a fait.

La corde est en effet bien tendue en Allemagne. Pourtant il me semble que Radowitz prend déjà son tournant pour la détendre un peu. Que vaut ce que disent les journaux de son travail pour amener l'union restreinte à n'être qu'une union militaire comme il y a une union douanière ? Ce serait encore un grand pas pour la Prusse et je ne comprendrais pas que les petits États se laissassent ainsi absorber par la Prusse sans avoir au moins le voile et le profit de la grande unité germanique. Mais il y aurait là un commencement de reculade. Je persiste en tout cas à ne point croire à la guerre. Personne n'en veut, excepté la révolution qui a peu prospéré en Allemagne. L'indécision même de votre Empereur entre Berlin et Vienne est un gage de paix. Y eût-il guerre, le Président ne serait pas en état, le voulût-il de faire prendre parti pour la Prusse. On ne prendrait point de parti de Paris comme de Pétersbourg et de Londres on remuerait ciel et terre pour empêcher la guerre, qui serait de nouveau la révolution. Je ne viens pas à bout d'être inquiet de ce côté, malgré le duo de bravoure de Radowitz et de Hübner.

10 heures

Je vois beaucoup de bruit dans les journaux et rien de plus. Pas plus de coup d’Etat en France que de guerre en Allemagne. Je n'ai qu'une raison de me méfier de mon impression ; c’est qu’il ne faut pas aujourd’hui trop croire au bon sens. Notre temps a trouvé le moyen d'être à la fois faible et fou. Adieu, adieu.

Je reçois de mauvaises nouvelles du midi de la France. On m’écrit que les rouges y redeviennent très actifs. Adieu. G.

Val-Richer, Mardi 24 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis un peu fatigué ce matin. Un mouvement de bile. Mon repos et un peu de diète m'en débarrasseront en deux jours. Plus j’y pense, plus je suis frappé de l'énorme malhabileté de cette circulaire et de l’excellente occasion ainsi manquée. On pouvait se poser (comme on dit aujourd’hui) à merveille, et on reste très mal posé, plus mal qu’auparavant. C'est savoir bien peu profiter de sa propre sagesse. M. le comte de Chambord se tient tranquille ; il ne veut ni conspiration, ni guerre civile, ni guerre Européenne. Il attend que la France sente elle-même qu’elle ne peut se passer de la Monarchie, et qu’il n’y a pas pour elle deux Monarchies. Quand la France sentira vraiment cela, elle le reconnaitra, tout haut. Comment ? Par qui ? Personne ne le sait aujourd’hui ; mais la France saura bien le trouver quand il le faudra absolument. Et quand la France aura reconnu cela, la monarchie sera rétablie. Voilà ce que dit la conduite qu'on tient. Il n’y avait rien de si aisé que de l’écrire; rien de si aisé que de repousser ainsi l’appel au peuple de M. de La Rochejaquelein, et de maintenir le droit monarchique sans offenser le droit national, bien mieux en le respectant et en agréant au sentiment public. On pouvait faire cela, et on fait ce que vous voyez ! J’ai peur que cette maladresse particulière ne soit le symptôme de la maladresse générale de cette intelligence politique de cette ignorance de l'état et de l’esprit du pays qui depuis si longtemps caractérisent et perdent le parti. C'est fort triste. Tout ce qu'on peut espérer c’est que cette sottise se perde dans la foule avec tant d'autres. Il en vient tant de tous les côtés.

Vous voyez que je ne me gêne guère ; je vous écris tout ce que je pense. Et ce que je vous écris, je le dis aux gens que je vois et à qui il peut être de quelque utilité que je le dise. Pourquoi me gênerais-je? J’ai un avis très décidé sur la situation; je crois qu'il y a un moyen, et qu’il n’y a qu’un moyen de sauver mon pays. Et en même je suis tout-à-fait hors de la mêlée simple spectateur et juge des coups. Je dis tout haut mon jugement C'est là aujourd’hui ma seule action. Je n'en cherche point d'autre. J’ai bien acquis le droit. d'exercer celle-là.

Midi

Je vois, par mes journaux, qu'on est aussi occupé à Paris, de la circulaire que je le suis moi-même dans mon nid. Plutôt on l'oubliera mieux ce sera. Les Débats sont en effet bien vifs contre la République. Ils prennent leurs avantages. Je veux m’arranger pour lire l'Union. Je ne vois pas d'ailleurs la moindre nouvelle qui mérite qu'on en parle. On annonce que la cour de Vienne a pris le deuil pour douze jours, pour le Roi Louis-Philippe. On y sera sensible à Claremont. Il n’y avait point eu de notification là, quand je suis parti. Adieu. Adieu.

Je ne me promènerai pas aujourd'hui. Je resterai tranquille dans mon Cabinet. Adieu. G.

Si vous revoyez Madame de Ste Aulaire, ou lui, faites leur, je vous prie, mes plus tendres amitiés.

Val-Richer, Mardi 23 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Si je me guérissait de mes passions, les Assemblées, ne seraient pas la seule dont j’aurais à me guérir. J’aime mieux rester comme je suis. A tout prendre en France du moins, et depuis 1814, les Assemblées ont empêché plus de mal qu'elles n’en ont fait. Sans elles en 1830, et en 1848, le démon révolutionnaire aurait triomphé. Elles l'avaient bien un peu encouragé ; mais elles le lui ont fait bien payer après. Je viens de parcourir tous mes journaux. Je n’y trouve rien. La nomination de la commission permanente sera le dernier acte. Et puis nous serons trois mois sans assemblée. Je souhaite de tout mon cœur que nous soyons mieux dans trois mois qu'aujourd’hui. Je suis bien aise que l'article d’Albert de Broglie vous ait plu. Mais maintenez vos critiques. Je les trouve très justes.

L'homme aux mémoires est bien Saint-Simon. Quoiqu'il écrivit encore sous et sur la Régence, c’est le 17ème siècle qu’il raconte le plus. Louis XIV et sa cour. J'en lis tous les soirs 30 ou 40 pages, là et là à mes enfants. Cela les amuse parfaitement. Je n’ai pas lu les Sophismes en frustrade dont vous parle Marion. Si cela en valait la peine, je les ferais demander. J’ai demandé s'il y avait déjà quelque chose d'un peu complet sur Peel. On me répond qu'il y a un livre, publié, il y a deux ou trois ans par un Dr. Cooke Taylor " Sir Robert Peel and his Times." Vous n'avez surement par entendu parler de cela.

J’ai des nouvelles de Ste Aulaire. Il me dit qu’Horace Vernet, raconte que votre Empereur est toujours charmé de la République en France et surtout partisan zélé du général Cavaignac. C'est sa plus grande nouvelle. Vous voyez que je suis à peu près aussi stérile qu'Ems. Adieu. Adieu. Voilà enfin le soleil revenu. La pluie nous a accablés pendant quelques jours. Adieu. G.

Midi

Je rouvre ma lettre. Je viens d'avoir une visite qui me rend ma liberté pour le 6 août. J'irai donc vous voir à présent. Je partirai d’ici samedi prochain 27. Je serai dimanche matin, à Paris. J’en partirai le soir ou lundi matin pour Bruxelles et je serai à Ems mardi soir 30 ou mercredi Il. J’y passerai huit jours avec vous. Il faut que je sois à Paris, dans la journée du 11. Si Aberdeen vient à Ems, tant mieux. Sinon encore tant mieux. Grand plaisir que cette petite course. Adieu, adieu.

Soyez assez bonne pour m’assurer à Ems un petit logement. J’aurai avec moi un domestique, Adieu encore. G.

Val-Richer, Samedi 3 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

Vous savez probablement ces détails-ci. Je vous les donne comme on me les mande, avant de publier ses résolutions Louis Bonaparte en avait fait part à Changarnier, et lui avait offert de lui lire son manifeste. Le général avait répondu qu'il se rendait à la Chambre, et qu’il en entendrait là, la lecture. La lecture faite, Changarnier sortit de la séance, avec Thiers sans laisser percer au dehors aucune marque d'approbation ou de désapprobation. Voici le langage de Thiers. « Il ne faut pas que la majorité pousse le président à un coup de tête ; il faut qu'elle accepte ce Cabinet pris dans son sein et composé d'hommes honorables et dévoués à l’ordre. N'oublions pas que nous sommes en présence de la République rouge et du socialisme, et que nous ne devons, sous aucun prétexte, leur fournir les moyens de triomphe. Ne faisons pas encore un 24 Février.» D'autres sont plus susceptibles, et disent que jamais assemblée n'a été plus indignement souffletée. Ils avouent néanmoins qu'elle ne peut guères se venger sans donner des armes à la Montagne et sans préparer son triomphe. Est-ce là ce qui vous revient ? Avez-vous entendu dire que sur le Boulevard, autour d’un café où se réunissent beaucoup d’officiers quelques uns, après avoir lu le manifeste, avaient crié : Vive Henri V et qu'ils avaient été sur le champ arrêtés ? Je ne fais pas de doute que la majorité ne doive accepter le cabinet pris dans son sein, et le contenir, et l’attirer à elle en le soutenant. Je crois même qu'elle pourrait tenir cette conduite avec beaucoup de dignité pour elle-même, et de profit pour son autorité sur le Pays et l'avenir. Mais je crains qu’on ne donne à une conduite qui pourrait prouver, et produire de la force, les apparences et par conséquent, les effets de la faiblesse. Je crains que mon pauvre pays ne soit défendu, contre les étourderies des enfants, que par les tâtonnements des vieillards. Gardez-moi le secret de ma crainte. Je pense à cela, et à vous. Je pense peut-être à des choses déjà surannées. Qui sait si le nouveau cabinet n’est pas mort ? Il n’avait pas encore été baptisé au Moniteur. Mes journaux me manqueront ce matin à cause de l'Assomption. Pas tous, j'espère. D'ailleurs j'aurai des lettres. C'est, je vous assure, une singulière impression que de vivre en même temps au milieu de tout cela, et au milieu du long Parlement, de Cromwell, de Richard Cromwell des Républicains, des Stuart & & & C'est une perpétuelle confusion de ressemblances et de différences, et de curiosités et de conjectures, qui tombent pêle-mêle sur la France et sur l’Angleterre, sur le passé et sur l'avenir. Je ne dirai pas cependant que je m’y perde. Mon impression est plutôt qu’il rejaillit bien de la lumière d'un pays et d’un temps sur l'autre. Mais soyez tranquille ; j'ai assez de bon sens pour ne pas me fier à mon impression et pour savoir que je n’y vois pas aussi clair que par moments, je le crois.

Midi

Merci, merci. Cela ne me paraît pas, à tout prendre, inquiétant pour le moment. Mes tendres amitiés à Ste. Aulaire quand vous le reverrez. Je crois plus que personne qu’il n’y a que les sots d'infaillibles, mais je suis très décidé à ne pas me laisser affubler du moindre tort prétendu pour épargner à d'autres la honte de leurs gros péchés. Adieu. Adieu. Adieu. G.

Brompton, Mardi 19 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

3 heures

Je reviens de la Tour où j'étais allé à onze heures. J’ai revu Jane Grey, Sir Walter Raleigh, Strafford, les enfants d'Edouard, je ne sais combien de grands noms, de grands crimes et de grandes douleurs. Je vis beaucoup dans le passé et je commence à y entrer moi-même. J'ouvre hier un livre qui vient de paraître, intitulé : Prince Rupert and the Cavaliers, livre curieux et qui contient des documents nouveaux publié par un M. Elias Warburton que je ne connais pas du tout. Une des premières phrases que j'y rencontre est cette- ci : «M. Guizot's account of the trial of Lord Strafford is given with his usual perspicasity and point : but it is singularly reserved as regards expression of opinion on te merits of the case. The reader will easily supply a parallel between the fortunes of the great English Minister and those of a recent French one. The former, when his arm was paralysed in the north by the Kings want of nerve to carry out measures of which he had already reaped all the [?] and danger, and only required courage to grasp at the success for which he had so dearly paid ; the latter when his labours long directed towards the transmutation of the bases elements of France were ruined in the very moment of projection, the timidity of his master, and those, claments let loose to desolate the Empire. " Je ne me plains point de ce jugement. Mais ne trouvez-vous pas que c'est le ton de l'histoire sur les morts ? Je ne sais pourquoi je n’ai point de nouvelles de Paris. J'en attends de tout le monde. Les gens que j'ai vus hier soir, chez Lady Stanley de Alderley, et ce matin, chez moi, ne savaient rien. On croyait généralement que Ledru Rollin est à Londres. Je ne crois pas. On le saurait positivement. On parlait aussi d’une vive attaque d'Oudinet sur Rome, de monuments détruits, de statues brisées, de tableaux percés. Je ne connais pas de pire condition que celle de ce pauvre homme ; il faut qu’il prenne Rome et qu’il n’y gâte pas une image. M. Benoist Fould vient de venir chez moi pendant que j'étais à la Tour. Je le regrette. Personne n'est mieux informé que lui de Paris. Il se fait tout envoyer et quelquefois des courriers exprès. Il va aujourd'hui même s'établir à Richmond, Mansfield house, en face du Star and garter. Par M. de Stieghz, si vous voulez, vous saurez ses nouvelles. Je ne doute pas qu’il ne la connaisse. Tous ces banquiers sont compatriotes. Si, comme il m’a paru vous n’avez pas grande envie de venir demain à Pelham Crescent, je veux vous dire que je suis obligé de sorti à 3 heures avec M. et Lady Charlotte Denison, pour aller voir l’exposition des fleurs à Regent's Park. Mon désir est et mon plaisir sera de vous voir auparavant ; vous venez en général à 2 heures et demie. Mais je veux que vous sachiez à quelle heure je serai pris. Un quart d'heure en bien court. Pour moi, je l’aime infiniment mieux que rien du tout. Adieu. Adieu. Adieu. G.

Kimbolton Castle, Mardi 20 mars 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

20 mars ! Quel jour, il y a 35 ans! Louis XVIII avait fui de Paris dans la nuit. Napoléon y entrait le soir. très tard, et en se cachant, quoique le maître. Trois trônes sont tombés à Paris depuis ce jour-là. Trois Rois ont fui de nouveau. Et qui sait ?

Merci de votre lettre. Je l’avais ce matin, à 5 heures et demie. Vous d'abord. et puis des nouvelles. Mais voici un grand déplaisir. Il m’est absolument impossible d’en finir aujourd’hui avec les papiers. Il y en a plus que je n'en attendais. Il me faut la journée de demain. Et Guillaume aura à copier sans relâche pendant ces deux jours. Je ne puis pas être venu ici pour n'en pas remporter ce que j’y ai trouvé. J’en partirai après-demain Jeudi, vers 10 heures du matin, pour être à Bedford à onze heures trois quarts, à Londres à 3, à Brompton à 4, et chez vous le soir avant 8 heures. Pouvez-vous m'envoyer votre voiture à 7 heures et demie ? Je vous écrirai encore demain. J’ai deux déplaisirs, le mien et le vôtre. Ce serait bien pis si je n'en avais qu’un. Je travaille depuis ce matin. Il n'y a pas moyen. Le manifeste de la Rue de Poitiers est ce que j'attendais. Une sonate sans défaut. L'impression universelle sera celle-là. Par conséquent complète impuissance, ce qui n'est jamais bon pour des hommes importants. Il faut parler pour tous, ou parler seul et pour soi seul. Mais parler tous ensemble et tous du même ton, c’est si impossible que cela devient ridicule, quelque irréprochable que soit le ton. Je suis toujours sans nouvelles de Paris. Ce qui fait que j’en suis chaque jour plus curieux. Ce voyage m'a fort dérangé. Si je n’avais pas quitté Brompton, ce que j'ai à écrire eût été écrit cette semaine.

Je crois à l’arrangement des affaires de Sicile. Les Siciliens se résigneront. Le monde a vu des fanatismes qui ne se résignaient pas et qui résistaient, même sans chances de succès. Mais aujourd'hui ce n’est pas au fanatisme, c’est à la folie que nous avons à faire. La folie se décourage bien plutôt. Le Roi de Naples donne aux Siciliens tout ce à quoi ils ont droit, et peut-être plus qu'ils ne pourront porter. Mais cela n'en fera pas moins pour l'Angleterre, en Sicile l'effet d’un abandon honteux après une provocation coupable. Je suis, quant à la situation du cabinet, de l'avis de Peel qui en sait plus que moi. Et c’est l'avis que je trouve ici, parmi deux ou trois hommes simples et sensés qui vivent loin des Affaires. Quand les hommes simples et les hommes d’esprit sont du même avis, ils sont probablement bien près de la vérité. Pourtant je parierais pour le maintien. Adieu. Adieu. Cela me déplait beaucoup de voir les jours s'écouler. Vous partirez dans onze jours, et je serai plus de six semaines, sans vous voir. Ecrivez-moi encore un mot demain. Je l’aurai après-demain à 8 heures et demie, et je ne partirai qu'à 10. Adieu. Adieu.

G.

Drayton manor, Samedi 18 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven

Brompton, Mercredi 8 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven

4 heures

Flahaut et Lavalette sortent de chez moi. Très troublés des nouvelles de Paris d'hier. Baisse énorme à la Bourse ; plus de 40 sous sur le 3 et sur le 5 pour 100. Anxiété générale comme la veille du 28 juin. Les républicains disant tout haut " Nous ne nous laisserons pas renverser. " Les modérés : " Nous ne nous laisserons pas déporter. " La garde mobile et la ligne tout près d'en venir aux mains non plus par des duels, mais en corps. La revue de l’armée ajournée, point à cause du temps mais parce que plusieurs régiments annonçaient qu’ils crieraient : " à bas Cavaignac ! Vive, Louis Bonaparte ! " Tous les symptômes de l'approche d’une lutte, d’une crise. Morny écrit : " J’ai de l’or ; j’aurai un passeport ; si nous sommes battus, je m’en servirai. " Duchâtel a trouvé hier le Roi sérieusement inquiet du Prince de Joinville. Et même un peu de la Reine. Leur arrivée à Richmond aura été triste.

Jeudi 9 Nov. 8 heures

J'ai dîné hier chez Lady Coltman, des magistrats et Macaulay. Moins abondant que de coutume. Préoccupé de son livre (Histoire de la révolution de 1688) qui paraîtra le 4 décembre. Lord Jeffrey, qui en a lu des fragments, dit que c'est excellent au-dessus de ce qu’il attendait. Cela vous est égal. Vous aimez assez les vieilles gens, point les vieux temps. Il faut que vous-même, de votre personne, vous ayez été de quelque chose dans les choses pour vous y intéresser. Vous êtes très personnelle. Point de nouvelles là. Ni Anglaises, ni Françaises. Presque tout le monde content du résultat de Vienne. En gros, le public anglais veut du bien à l’Autriche. Le libéralisme de Macaulay se satisferait en espérant l'affranchissement des Slaves et un affaiblissement pour la Russie.

Je mettrai moi-même cette lettre-ci à la poste tout-à-l’heure avant 9 heures. Je veux voir, si elle vous arrivera ce soir. Vous me le direz. Si j’apprends dans la journée quelque chose qui en vaille la peine, je vous écrirai un mot avant 5 heures. J'attends, M. Vitet qui a dû arriver hier de Paris. A moins que le mauvais temps ne l'ait arrêté à Boulogne.

On dit qu’hier il y avait tempête. L’avez-vous eue à Brighton ? Jai rapporté de Brighton une impression très agréable. Probablement plus agréable qu'il ne mérite. Je vois par ce qui me revient de Paris que là dans Paris, la perspective de la chute de Cavaignac déplait à pas mal de gens. Par terreur de la transition. Et aussi parce que, sans aimer la République pas mal de gens se disaient qu'après tout, peut- être, en entourant Cavaignac, en le soutenant la république modérée serait possible. On les jette dans un danger et on leur retire une chance. Ils en voudront beaucoup à Thiers d'avoir poussé à Louis Bonaparte. M. de Tocqueville est fort prononcé dans ce sens. On recrute ouvertement chez lui pour Cavaignac. Les Anglais qui vont à Paris vont beaucoup là. L’armée des Alpes est, pour Cavaignac et le républicain, un grand sujet d'inquiétude. Ils craignent qu’un beau jour, tout à coup, le maréchal Bugeaud n'aille se mettre à la tête et ne marche sur Paris. Je recherche tous les bruits, tous les petits propos pour vous les envoyer. Adieu. Adieu. G.

280. Paris, Mercredi 2 octobre 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot

9 heures

Ah ! si votre médecin pouvait re connaître en médecin comme moi. J’attends son arrêt avec une espèce d’angoisse. Que j'aimerais ce médecin s'il vous faisait revenir. Dites-moi Dites-moi que vous revenez. Quelle joie ! Bulwerr m'apportera, le lien vers Lord Chatham, mais il croit que vous savez déjà son histoire mieux que tout ce que vous en diraient les le livres. Je conclurai dans la bibliothèque c'est une jolie pièce. Nos habitudes seront probablement dans ce qui était le salon de M. de Talleyrand.

Je n'ai point encore commencé avec la petite lectrice, je suis parvenue à tuer mon temps en sortant après le dîner. Dès que je serai casée ne ne sortirai plus, & c’est alors que j'aurai besoin d’elle dans l’avant soirée. Aurai-je besoin d’elle ? Répondez- moi, demandez-le à votre médecin. Il me semble que moi aussi j’ai besoin de votre médecin. Votre irriitation au gozier a passé dans le mien. J’ai toussé toute la nuit. Le temps cependant est beau.

J'ai été deux heures hier au Marais dans de grandes manifactures de bronze. J'ai choisi de jolies choses. Cela n'a pas le sens commu, car je n’ai pas encore sur quoi coucher, manger & &

Vous êtes parfaitement instruit de nos propositions. Nous verrons. C’est vraiment un moment curieux. Ah, si nous pouvions nous parler ! M. Molé est à Fontainebleau.. La Duchesse de Talleyrand répart demain, et ne reviendra à Paris qu’à la nouvelle année. Midi Génie sort de chez moi, Il avait été très inquiet de vous. Votre médecin lui a écrit un mot dès son arrivée pour le rassurer mais disant que vous avez un rhume. obstiné. Si vous venez, je vous promets de vous laisser à votre travail toute le matin. Je ne vous prendrai rien de votre temps utile. Après le soleil couché vous penseriez à moi, n'est-ce pas ? On dit que la commission de la chambre à Madrid refuse de reconnaître les fueros. Cela serait mauvais. Génie me dit qu’il vous a envoyé hier une lettre de Fontainebleau. Est-ce une invitation ? Que je le voudrais. Je ne suis plus préoccupée que de cela. De façon ou d’autre il me semble que vous devez venir. Cela est si fort entré dans ma tête que le contraire me paraîtrait une horrible injustice. J’attends votre lettre de demain avec un grande impatience. Adieu, adieu. Venez. adieu.

Mots-clés : histoire, Politique (Espagne), Santé (François), Vie domestique (Dorothée)

264. Val -Richer, Jeudi 12 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je rentre pour être avec vous. Vous savez le peu de cas que je fais des fictions. Mais enfin... Je me promenais tout à l’heure avec ma mère et mes enfants. Je ne sais pourquoi j'ai regardé à ma montre. Midi et demie m’a donné l’envie de rentrer, le besoin d'être seul. Vous êtes seule aussi. Je vous ai promis que vous ne le seriez plus. Je ne tiens toute ma promesse qu’au dedans de mon cœur à votre cœur. Au dehors. dans notre vie, je vous laisse encore seule souvent longtemps... Ah que tout est imparfait.

La nouvelle proposition de Jénisson, me contrarie beaucoup. Vous seriez si bien là ! Je me persuade que M. Démion arrangera la chose et vous fera avoir l’appartement sans meubles. M. de Jénisson se trompe s’il espère le louer sur le champ comme il lui convient. Il ne trouvera pas de chalands avant la fin de l’automne, et perdra ainsi ce qu’il se flatte de gagner. Vous aviez bien raison de prévoir que les affaires vous afflueraient quand je serais parti. Vous aurez vu Génie ce matin. Abouchez-le avec Démion ; il traitera mieux que vous. En tout cas la rue de Lille est toujours à votre disposition. Je viens de relire votre frère. C'est bien ce que j’ai entrevu. Pour en finir, pour se débarrasser de toute contrariété en pensant à vous et de toute peine à prendre pour vous, il a besoin de partager les torts entre vous et vos fils. C'est commode, ainsi font les indifférents de peu d’esprit. Il y a bien de quoi vous blesser. Mais ne vous blessez pas, par fierté. Ne voyez là que des affaires. Je vous demande plus qu’il ne se peut, je le sais bien. J’ai peine à croire que l’augmentation de 2000 roubles de pension soit à la place des capitaux. Elle n'y correspond pas. Le capital Anglais n’y peut-être compris. A lui seul, il vaut plus de 13 000 fr de rente. Ce ne pourrait donc être que pour le capital d’une année de revenu de la terre de Courlande. Il vaut mieux que vous le receviez en masse. Votre frère, est-il autorisé par vos pleins pouvoirs à conclure un tel arrangement, sans votre consentement spécial ?

Voici ce que m'écrit Brougham ce matin : " Mon cher M. Guizot, permettez que je vous exprime mon horreur au sujet d’un bruit qui vient de me parvenir de ma belle-fille à la Haye - et qui m’attribue - je dois dire plutôt m'impute une brochure sur la politique de France, et nommément contre le Roi - Notre roi, j’ose l’appeler. Je n'en sais pas même le titre. Encore moins en ai-je lu même une ligne. Jugez de mon étonnement. C'est probablement une ruse de libraire. "

" Encore une justification. L'on m'accuse d'avoir trop parlé du duc de Wellington aux dépens de l’armée française. Au contraire, le comble de mon éloge était qu'au lieu de se battre contre vos troupes, Napoléon les avait commandées tandis que Wellington les avait combattues. Sachant qu’il y avait des respectables Français près de moi, certes j'aurais eu grand soin de ne pas préférer le moindre mot contre vous autres, quand même j'aurais eu une telle opinion, ce que certes, je n’avais point. " Rendez-lui le service de répéter un peu ses démentis. Il faut obliger les gens d’esprit, même fous. Il ne me dit pas un mot d'Angleterre.

8 heures et demie

Je viens à vous à 8 heures et demie comme à midi et demie avec le même désir et le même serrement de cœur. Vous aviez bien raison avant-hier de vous séparer de moi, avec plus de peine que jamais. Je n’ai jamais passé un peu de temps près de vous sans que le plaisir d’y être ne devint plus vif, et la peine de n'y plus être, plus amère. Et cette fois plus encore que jamais. J’ai oublié de vous dire que, si vous vouliez achever l'histoire de la Révolution de Thiers, je l’avais à votre disposition. Dites à Génie de la faire prendre dans la bibliothèque de l’antichambre du salon, au premier étage. Avez-vous lu les mémoires sur le consulat de Thibaudeau ? Ils vous intéresseraient.

Si M. de Jénisson est intraitable tâchons de voir le bon côté de la rue de Lille. Vous payerez 5000 fr de moins & vous aurez sans embarras, sans qu’il y manque rien, le plaisir d’arranger l’appartement à votre gré. Je me dis et redis cela d'avance, pour être moins contrarié pour vous, s’il faut l'être. Au fait, la rue de Lille est très convenable, parfaitement convenable, et nous mettrons dans le jardin tant de fleurs et de si belles fleurs, que nous le rendrons gai et varié. Vous savez que j'ai le département des fleurs. J’apporterai d’ici, dans ce cas de très belles graines qui me viennent du Jardin du Roi. Nous les sèmerons au printemps sur ce gazon que nous métamorphoserons en corbeille. N'a-t-il pas été convenu que décidément on vous donnerait la grande chambre dont vous avez besoin, au haut de l’escalier ?

9 h. 1/2

Si vous m'êtes nécessaire ? Vous aurez beau faire ; vous pouvez me le demander à moi, mais à vous-même, au fond, de votre cœur, je vous en défie. Je suis sûr que vous serez de plus en plus contente de mon génie, et il vous dira beaucoup de petites nouvelles. Je suis fâché que Rothschild attende Démion. C’est Démion qui règne, au gré de Rothschild. Je m’y attendais. Adieu. Adieu. G.

190. Val-Richer, Lundi 3 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven

Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures

Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.

Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.

Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.

Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.

Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?

Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.

9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.

79. Paris, Lundi 2 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je vous remercie de votre lettre, de vos conseils, ils sont bons, je les suivrai & dès aujourd’hui. Je suis un peu indignée, ce qui fait que je crains le ton de ma lettre, mais il faut la faire Je n’ai pas encore ouvert le paquet de livres. La petite fille me touche, nous verrons si elle me plaira cela n’est pas aussi sûr parce que comme vous le dites ce n’est pas facile. En fait de lecture depuis que vous m'avez quittée, j'ai lu les Mémoires de Knighton deux gros volumes, remplis de niaiseries, mais où je croyais toujours trouver mieux que cela ; (c’est mon temps) et il n'y a que deux ou trois lettres de George quatre qui m’ont intéressée et cela encore parce qu'elles prouvent des faiblesses de caractère incroyables, mais je l'y retrouve. Les journaux français anglais. je les dévore, les détails de ce couronnement, où je me retrouve encore m’intéressent ridiculement, et puis j’ai lu l’article de Croker sur le Maréchal Soult Il a eu en effet singulier; celui de faire applaudir Le maréchal non seulement dans les rues, mais dans l'abbaye, oui dans l'abbaye, c’est trop, car là il n'y a pas de mots, rien que les hautes classes. Vous jugez comme il en est enflé. Les lettres que j’ai reçues, celles que j'ai lues sont remplies de détails intéressants. La Reine a été vraiment étonnante. Mon fils aussi me mande qu’il n'a rien vu de plus gracieux, de plus digne ; de plus charmant que toute sa tenue, tous ses mouvements, toutes ses inspirations pendant les cinq heures entières qu’elle est restée en scène dans l’église.

La Reine n’est pas contente du duc de Nemours. Il est entré dans sa loge à l'opéra pour lui faire visite. Elle a trouvé cela très familier, et elle a raison. Nous nous sommes communiquées nos lettre & nouvelles hier matin Lady Granville & moi. Nous étions un peu émues l’une & l’autre. Le froid Lord Granville l’était bien aussi. On dit que Melbourne a pleuré comme un enfant à l'église. Le Duc de Wellington aussi. On cite ceux-là, il y aura eu bien d’autres larmes. La reine en a versé un peu pendant le sermon. Elle a été abîmée de fatigue.

J'ai reçu hier au soir. Tout ce qui reste ici est venu. Lord Granville revenait de Neuilly. Il me dit qu'on y est inquiet de l'Egypte. L’affaire devient grave. Je vous ai quitté pour écrire à mon mari, cette lettre m’a été odieuse à écrire. Je l’ai adressée à la reine de H. pour qu’elle la lui remette. J'écrirai à mon frère par un courrier. Me voilà fatiguée, & les nerfs un peu agacés. Je vous quitte. Il me semble que je sais aussi peu vous écrire que vous parler. Je ne puis pas traiter le sujet de notre séparation. Elle m’est insoutenable. J'en ai de l'humeur autant que du chagrin. Il me faut du temps, du temps pour m’accoutumer à cette horreur. Est-ce qu’on s'habitue à cela. Adieu. Le temps est tourd, et je suis si triste !

Mots-clés : histoire, Politique (Angleterre), Vie familiale (Dorothée)

76. Val-Richer, Lundi 2 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis très touché des détails de ce couronnement. J’aime la piété. J’aime l’antiquité. J’aime l’enthousiasme et l’affection populaire. Je voudrais savoir ce qu’il y a de vrai et de solide dans toutes ces démonstrations. Non que je ne sache que la légèreté et l’inconstance sont de tous les temps, et n’excluent point la sincérité. Mais au moins faut-il qu’au moment où ils éclatent, les sentiments soient sérieux et sincères, que ce peuple assiste avec foi à ces cérémonies religieuses, avec respect à ces anciens usages, qu’il aime vraiment sa Reine en criant. Dieu sauve la Reine ! Qu’en pensez-vous ? Je ne demande pas mieux que d’y croire. J’y crois même. Je trouve que tout cela a l’air vrai. Dites-moi que j’en puis être sûr. Vous me ferez un grand plaisir. C’est un terrible problème que de savoir si la foi, le respect et l’amour se peuvent concilier avec une discussion continuelle, & une liberté immense. C’est le problème de notre temps. Si la solution est bonne, ce sera un honneur infini pour l’humanité. Je l’espère toujours.

Comment donc le Maréchal Soult a-t-il fait pour être le second dans le cortège? Ou bien le Journal des Débats a-t-il effrontément menti ? Je l’en soupçonne un peu, quoique ce fût bien fort. Et ces acclamations, du peuple anglais pour le Maréchal, et pour lui seul, sont-elles vraies aussi ? Est-il vrai du moins que tous les journaux anglais le disent ? Levez tous mes doutes, je vous prie. Vous m’avez donné la passion de l’exactitude. Il faut satisfaire, les passions qu’on donne. Sachez bien seulement que je ne mets de prix à toutes mes questions que parce que je vous les adresse et parce que les réponses me viendront de vous. A cause de cela, vous seriez peut-être tentée de croire que je n’écris qu’à vous. Détrompez-vous. J’ai écrit ce matin à vingt-quatre personnes ; oui, 24. J’ai apporté ici tout mon paquet de lettres non répondues. Il y en a 39 de gens qui m’ont envoyé leurs ouvrages. Il faut bien répondre et répondre avec quelque intelligence, avec un certain air d’avoir lu. J’ai fait 24 fois ce mensonge là aujourd’hui.

Mardi 3 6 h. 1/2.

Je sors de mon lit. Il y avait autrefois, dans cette maison neuf moines qui n’en sortaient pas avant 10 heures. Il y a 600 ans, il y en avait je ne sais combien qui en sortaient à 4 heures du matin. Ceux-là priaient, labouraient, défrichaient, étudiaient. Ils étaient le type de la vie austère et laborieuse. Et le peuple le croyait; et il avait raison de le croire. Naguère, il y a cinquante ans, leurs successeurs étaient le type de la vie oisive, paresseuse licencieuse. Et le peuple le croyait aussi, et il avait raison, quoiqu’il le crût plus que cela n’était. Ainsi va le monde. Mais ce prodigieux contraste des choses, sous les mêmes noms, dans les mêmes lieux, et frappe l’imagination quand elle s’y arrête. Je viens de me promener un quart d’heure. Je regardais cette vallée qui est-ce qu’elle était il y a 600 ans couverte des mêmes bois, éclairée du même soleil, arrosée des mêmes eaux ; puis cette maison, la même aussi au fond, quoique plusieurs fois reconstruite. Les hommes seuls ont changé. Les moines licencieux ont succédé aux moines austères, et moi je succède aux moines licencieux. D’où vient notre plaisir à contempler ce cours des choses humaines, les vies si diverses et toutes si rapides, que le temps remporte toutes également, comme le courant de ma source emporte les feuilles de toute sorte qui y tombent. Homère a pensé et dit tout cela il y a 2700 ans, c’est lui qui compare les générations des hommes aux générations des feuilles. Et moi, je prends le même plaisir à le penser et à le dire comme lui. Mais je vous le redis. C’est là mon vrai plaisir, et celui-là Homère ne l’a pas eu.

10 h.

Voilà, la réponse à mes questions anglaises. J’y comptais presque. Nous pensons, ensemble même à 46 lieues. Que c’est loin pourtant ! Et ces lettres qui vous arrivent ou que vous écrivez sans que je les voie! Adieu. Adieu. G.

Mots-clés : histoire, Politique (Angleterre), Politique (France)

75. Val-Richer, Samedi 30 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis au loin de mon feu. Il a plus presque tout le jour. Je regrette que vous n’aimiez pas le feu. Je vous établirais près du mien, et nous passerions là une soirée charmante. Mais je ne veux pas faire violence, à votre goût, même en pensée.

Savez-vous que Charles 1er n’a point dit en mourant cette belle parole qu’on lui a attribuée. Dites à la Reine que je ne lui ai jamais été infidèle, même en pensée ? Pas plus que l’abbé Edguworth n’a dit à Louis 16, sur l’échafaud : " Fils de St Louis, montez au Ciel." Pas plus que Charles 10, en rentrant à Paris, en 1814, n’a dit : " Messieurs, rien n’est changé ; il n’y a qu’un Français de plus." C’est un journaliste qui le jour même de la mort de Louis 16 dînant avec quelques uns de ses amis, & tout ému de cet effroyable spectacle dit : " En vérité, au moment où il a été frappé, j’ai cru entendre son confesseur s’écrier : " Fils de St Louis, montez au ciel "." Et dès le lendemain en effet, dans je ne sais quelle feuille, ces mots furent mis sur le compte de l’abbé Edguvorth qui plus tard s’en défendait modestement disant qu’il n’avait pas été assez heureux pour les trouver. Quand au mot de Charles 10 en 1814, il est du comte Beugnot qui le lui prêta pour plaire un moment à la vieille Garde impériale. Rien n’est si commun que ces renoms usurpés de belles en spirituelles paroles. En revanche que de mots charmants sont restés inconnus ! J’en ai entendu je ne sais combien qui méritaient de faire le tour du monde et la réputation d’un homme. Et je ne parle que de ceux que j’ai vraiment entendus qui ont été réellement prononcés tout haut. Combien d’autres n’ont été que pensé, sont nés et morts d’ans l’esprit de leur auteur, charmants pour Dieu seul ! Ne croyez-vous, pas qu’on a bien plus d’esprit qu’on n’en montre? Je m’amuserai quelque jour à écrire les Mémoires d’une âme, et je n’y mettrai que ce que cette âme-là, n’a jamais dit. Encore n’y mettrai-je pas tout. Je défie qu’on dise jamais même tout bas, tout ce qu’on a senti ou pensé, qu’on se décide jamais à voir au dehors, ne fût-ce que de ses propres yeux tout ce qui s’est passé au dedans.

Si nous étions toujours ensemble, vous dirais-je vraiment tout ? Tout, c’est beaucoup dire ; à peu près tout. Et si nous passions ensemble je ne sais combien de cent ans, tout peut-être un jour. Il n’y a point d’intimité à laquelle le temps n’ajoute immensément chaque jour. Et l’intimité la plus parfaite n’arrive jamais au terme des choses qui peuvent, qui doivent entrer un jour dans son domaine. Quel dommage ! Il nous faut absolument l’éternité.

Dimanche, 8 heures

Vous me demandez de la force. J’en ai eu beaucoup dans ma vie, jamais avec le sentiment que j’en avais assez. Bien souvent au contraire, je me suis senti sur le point d’en manquer. Je ne puis vous donner que beaucoup, beaucoup d’affection. Faites en de la force, si vous pouvez. Je le voudrais bien. Près de vous, je l’espère. Mais de loin ! Il y en a pourtant à prendre à cette source, même de loin.

J’ irai peut-être à Broglie, vers la fin de la semaine, pour 24 heures seulement, et je m’arrangerai pour que notre correspondance n’en soit pas dérangée. Mon nouveau facteur est jusqu’ici admirablement exact. Il arrive entre 9 et 10 heures. Mes journaux m’ont manqué hier. Dites-moi ce qu’on vous aura dit du procès de la Chambre des Pairs.

10 h.

Merci de vos commérages anglais. De vous, tout m’amuse, même ce qui ne fait que passer par vous. Ne me dîtes pas comment vous étiez, comment vous réussissiez à Londres. Je le sais, je vous y vois moi qui n’ai jamais vu Londres. Je suis sûr que tout était joli. Adieu. Je suis charmé que Bagatelle vous ait plu. Votre n°77 me plaît. Vous y êtes moins abattue. Adieu.

Mots-clés : Discours du for intérieur, histoire, Relation François-Dorothée

167. Val-Richer, Lundi 22 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Est-ce que si vous étiez bien parfaitement sûre que le mal de votre situation vient de gens incurables en effet, bien vraiment incurables cela ne vous calmerait pas au lieu de vous agiter ? Excepté les peines de cœur auxquelles la nécessité, l’inévitabilité n’est pas du tout un remède, je ne connais rien d’aussi calmant que la certitude qu’il n’en peut être autrement. Il me semble que j’ai une infinité de choses, et de très bonnes choses à vous dire sur cela. Mais je ne les dirai pas de loin. Rien n’est bon de loin. Bientôt nous serons près. En attendant, je pense sans cesse à vous. Telle vous voyez Mad. de Talleyrand, telle elle a été toujours. Seulement, quand elle avait M. de Talleyrand derrière elle, cela paraissait moins. Elle ne prendra pas l’aplomb qu’elle cherche. Elle a trop d’esprit pour ne pas s’apercevoir qu’il lui manque, et pas assez de hauteur, de de suite dans le caractère pour l’acquérir. Rien n’est pire que de connaitre en vain son mal. Quand on n’en peut guérir, il faut l’ignorer.

Je vous ai demandé une fois, si vous preniez quelque intérêt aux Etats-Unis, à quoi vous n’avez pas répondu. Il faut bien que j’y prenne intérêt puisque je m’en occupe. Mais Washington à part, il m’est arrivé, les jours derniers de Boston une nouvelle et grande quarterly review qui ma fort étonné, tant j’y ai trouvé d’esprit, de bon et presque de grand esprit quoique un peu enthusiantic and unexperienced. C’est très supérieur à tout ce que j’avais vu de là. L’auteur est un M. Greene, jusqu’ici inconnu, pour moi du moins. Je prends un vrai plaisir à découvrir dans le monde un homme de plus. un homme, c’est un monde.

On m’écrit qu’une affaire à laquelle vous n’avez certainement jamais pensé devient pour le Cabinet un assez gros embarras, l’affaire des sucres. Vous ne savez peut-être pas qu’il y a deux sucres, deux sucres en guerre, le sucre de canne et le sucre de betterave. Ils veulent absolument. ou qu’on leur sacrifie leur rival ou qu’on les mette d’accord. Malgré, son talent de conciliation, M. Molé n’en peut venir à bout. Il y a là quelque chose de plus à faire que de donner des paroles à droite et à gauche. Les intérêts sont en présence, très positifs et très animés. Ils exigent qu’on ait un avis, une volonté. M. Duchâtel m’écrit qu’on a trouvé cette exigence par trop forte, et qu’on n’aura, ni volonté, ni avis. Je vous mande tout ce qu’on me mande. A propos de M. Duchâtel, sa femme vient d’accoucher d’un garçon. Il est bien content.

Vous ne vous doutez pas du petit plaisir que j’ai à regarder ce matin par ma fenêtre. Il fait beau, s’il n’avait pas fait beau, j’aurais eu sur les bras, pendant quatre ou cinq heures, entre les quatre murs de mon salon, les vingt hôtes que j’attends de Lisieux à déjeuner. Grace au soleil, je pourrai les mettre dehors, je veux dire les promener.

10 heures

Je ne reçois pas une ligne de vous, je ne pense pas une fois à vous sans que mon désir de me retrouver auprès de vous redouble. Enfin, j’approche. Je vous aime bien tendrement. Je ne puis pas pour vous ce que je voudrais ce que je pourrais pas la millième partie, mais enfin, de près, je puis quelque chose, je fais quelque chose. Votre tristesse me pèse bien plus quand je ne la vois pas. Je serai triste avec vous. Je serai gai pour que vous ne soyez pas triste. Je veux vous faire un peu de bien. Je vous aime trop pour ne pas vous faire du bien. Adieu. Adieu. G.

165. Val-Richer, Samedi 20 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.

Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !

M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.

9 h. 1/2

Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.

161. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.

J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.

Mardi 7 heures

e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.

10 heures 1/2

Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.

148. Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je vais aujourd’hui déjeuner à Croissanville. Il fait un temps admirable. Quand je sors par un beau soleil, vous manquez à mon plaisir. Quand je reste par la pluie, vous manquez à ma retraite. Vous me manquez partout ; et quand je suis avec vous, beaucoup me manque. Je pense que vous vous appliquez à calmer M. de Pahlen. Dans une mauvaise situation, il y a des jours plus mauvais que d’autres. Je désire qu’il reste. Si vous en veniez à n’avoir que des charges d’affaires, Médem vous resterait. Mais un ambassadeur vaut mieux. Du reste, je suis convaincu que ce n’est-là qu’une bourrasque. M. de Barante va arriver à Pétersbourg, et votre Empereur a mis trop d’importance à le garder pour que cette envie lui ait sitôt passé. Si l’affaire d’Egypte éclatait, ce serait autre chose. Mais je n’y crois pas. Vous envoie-t-on la Revue française? Je l’avais recommandé. Lisez dans le numéro de septembre, qui vient de m’arriver un long fragment des Mémoires du Comte Beugnot, sur la cour de Louis 16, et la fameuse affaire du collier de la Reine. C’est amusant, M. Beugnot, que j’ai beaucoup connu, était un homme d’esprit, qui vous aurait déplu et divertie, sachant toutes choses, ayant connu tout le monde, animé et indifférent, conteur, gouailleur. On doit publier successivement dans la Revue française des extraits de ses Mémoires sur l’ancien régime, sur l’Empire et sur la restauration. Cela vaudra la peine d’être lu.

A propos, avez-vous relu Les mémoires de Sully ? C’était un homme bien capable au service d’un bien habile homme : Il y a plaisir à servir un tel maître, quand on est obligé d’avoir un maître et de servir. Je deviens tous les jours, plus anti-révolutionnaire et plus constitutionnel. Si le comte Appony et Sir G.. Villers continuent à marcher l’un vers l’autre, ils me trouveront au point de jonction. Mais je ne les y attendrai pas. Ce serait trop long.

J’ai peur d’être obligé de fermer ma lettre avant d’avoir, reçu la vôtre. Si je ne l’ai pas ici, on me l’apportera avec mes journaux à Croissanville ; plusieurs personnes viennent de Lisieux à ce déjeuner.

9 heures

Je pars. Puisque le facteur, n’est pas encore arrivé on aura remis mes lettres à l’un des convives de Lisieux. Je l’ai recommandé hier si le facteur ne pouvait venir de très bonne heure. Adieu. Adieu. G.

130. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven