Votre recherche dans le corpus : 902 résultats dans 6062 notices du site.

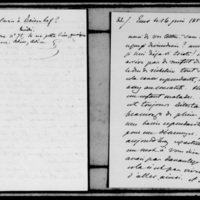

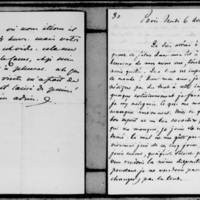

82. Ems, Jeudi 16 juin 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Merci de vos lettres. Sans elles qu’est ce que je deviendrais ? Avec elles je suis déjà si triste ! Il ne nous arrive pas de renfort de société. Le duc de Richelieu tout seul. Cela cause cependant et il est assez au courant. Hélène a un enfant malade. Le temps est toujours détestable. Beaucoup de pluie. Je prends mes bains cependant, plutôt pour me désennuyer.

Je n’ai aujourd’hui exactement pas un mot à vous dire. Je n'en avais pas davantage hier. Cela n'est pas vivre que d’aller ainsi, et il me reste si peu de temps à passer encore dans ce monde que je pleure de désespoir de cette dépense stérile. Dites moi toujours vos nouvelles et vos réflexions. Adieu. Adieu.

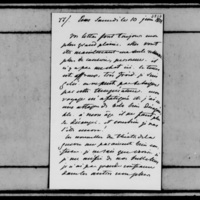

79. Ems, Lundi 12 juin 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Voilà votre lettre, aussi triste que je le sens moi même. Des âmes en peine, & qui ne prévoient pas quand elles sortiront de cette peine. Vous avez bien de l’esprit dans la manière dont vous me racontez cela, mais ici votre esprit ni celui de personne n’y pourra quelque chose.

On écrit à Hélène de Pétersbourg, la disgrâce de Meyendorff est publique. Il a été trop vif & cassant, il ne fallait pas se brouiller avec son beau frère. Le Maréchal attend et lambine parce qui il veut savoir d’abord s'il a ou non l’Autriche pour ennui. On trouve l’Empereur d’Autriche ingrat et tartuffe. Tout ce que je vous dis là c'est le public de Pétersbourg qui parle. Je ne sais rien de la cour.

Aujourd'hui il fait beau. Si le temps se soutient ainsi je commencerai un bain demain. Pas une âme de plus à Ems. Nous nous sentons bien perdus & ennuyés. Je n’ai pas le courage d'écrire à mes correspondants, je ne sais que leur dire. Nous voilà bien arrangés vous et moi. Union complète. Adieu. Adieu.

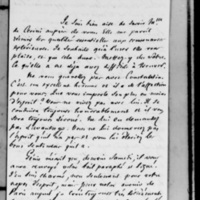

77. Ems, Samedi 10 juin 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Vos lettres font toujours mon plus grand plaisir. Elles vont être maintenant ma seule ressource. Plus de causerie, personne. Il n’y a pas un chat ici. Le temps est affreux, très froid. Je suis gelée. On ne peut pas se baigner par cette température. Mon voyage m’a fatiguée et j’ai eu une attaque de bile bien désagréable à mon âge, il ne faut plus se déranger. Et combien je vais l’être encore.

Les nouvelles du théâtre de la guerre me paraissent bien confuses. Je ne sais que croire. Je me méfie de nos bulletins. Je n’ai pas grande confiance dans les autres non plus 3 heures. J’étais si triste en vous écrivant tantôt que je n’ai pas que continuer. Je reprends après avoir fait quelques pas à pied. J’ai été chercher un piano et des fleurs, leur vue me ranime un peu. Vous ferez bien de me plaindre.

Je vois dans le journal de Francfort que le Gal. St Arnaud se serait plaint à Paris de l'embarras que lui donne Le Prince Napoléon à cause de la protection publique qu'il accorde à tous les réfugiés & aventuriers politiques. Le journal ajoute qu’après un conseil tenu à St Cloud on aurait promis le rappel du Prince si sa présence nuit aux affaires. Je ne sais ce qu'il y a de vrai là à Bruxelles je n’en avais pas entendu parler. Je n’ai pas eu un bout de lettre de personne depuis mon départ. Adieu.

Voilà la pluie, et du vent, & de froid. Ah c est bien laid ici Adieu. Adieu.

89. Val Richer, Vendredi 9 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je ne vous ai pas écrit hier un peu parce que je n'avais rien à vous dire, bien plus parce que je vous aurais écrit trop tristement.

Je trouve que la guerre s’établit, à la fois molle et obstinée, pas intolérable pour les peuples et interminable pour les gouvernements. Les grandes affaires ne se terminent que par la force ou par la raison. Où est aujourd’hui la force ? Où est la raison ? Je dis la force ou la raison capable de décider.

Vous ne prenez pas et probablement vous ne prendrez pas Silistrie. On vous fera peut-être lever le siège ; il semble que les trois armées alliées se préparent à cette opération. Soit qu'elles réussissent, ou qu'elles ne réussissent pas, quoi après ? Les diplomates n'en font pas plus que les généraux. Quand on aura mis le prince Gortschakoff à la place de M. de Meyendorff, inventera-t-il quelque meilleur expédient, ou consentira-t-il à quelque plus grande concession ? Je ne vois point de rayons lumineux ; je n'entends point de coup de foudre efficace. J’attends et je n'attends rien. J'en étais là hier, et c'est pourquoi je ne vous ai pas écrit. J'en suis encore là aujourd’hui.

Il y a bien du vrai dans ce que Morny vous a écrit. On était bien bon à Londres de se tant préoccuper du congrès russe de Bruxelles trois mois d'insignifiance, et le voilà dispersé. Rien n’est plus ridicule que la présence réelle et vaine. Je comprends la satisfaction de Chreptowitch.

Je ne me distrais de tout cela qu’en travaillant. Mais je ni plus de grand homme pour me tenir compagnie. Cromwell est mort. Je ne vis plus qu'avec ses fils, ses conseillers et ses ennemis, tous impuissants, et à le continuer et à faire autre chose que lui. J’aurai bien de la peine à prendre l'Impuissance des petites gens aussi intéressante que celle du grand homme.

Voilà ce pauvre Amiral Baudin mort. On lui a donné un bâton pour l'aider à descendre dans son tombeau. C’était un marin capable, hardi, plein d’entrain et d'entraînement avec les matelots. Charlatan d'ailleurs et peu sûr ; cherchant toujours le vent, cachant la ruse sous l’étalage de la franchise. Le Roi de Portugal, en allant à Bruxelles, épousera-t-il la Princesse Charlotte ? A-t-elle pris son parti entre Lisbonne et Naples ? Êtes-vous sûre que l'Impératrice soit grosse ? De Paris, personne ne me l’a mandé. Il est vrai que mes correspondants sont ou absents, ou très paresseux. Duchâtel est revenu à Paris, et ne va plus à Vichy. Je ne sais pourquoi. C’est Vitet qui me l'a écrit.

Midi

Je ne m'étonne pas que vous ne m'ayez pas écrit, avant hier, en partant de Bruxelles. Mais je n’en serai que plus impatient. Adieu, Adieu. G.

87. Val Richer, Mardi 6 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Vous voilà donc bien plus loin. Au moins j’espère que votre santé s’en trouvera bien. Ems m'a laissé un souvenir très agréable. J’aime extrêmement les bois et les montagnes. Je me suis beaucoup promené seul à Ems, en pensant que, trois ou quatre heures après, je me promènerais avec vous. Rien n’est plus doux que le mélange de la solitude et de la société qu’on aime.

Votre voisin de campagne à Bruxelles a raison. Vous êtes déjà grandement diminués. J’en suis frappé par ce que j'entends dire aux ignorants et aux simples. Les uns comptaient sur vous comme puissance conservatrice ; les autres vous redoutaient comme puissance envahissante. Vous avez perdu la confiance des uns et la peur des autres. Evidemment vous êtes capables d’une grande et longue résistance passive, mais non pas d’un grand et prompt effort actif.

Votre sécurité Russe vous reste ; votre importance Européenne baisse beaucoup. C'est un fait qui se développera de plus en plus si la guerre se prolonge ; on ne vous atteindra pas au coeur, par où vous êtes Russes ; on vous humiliera, on vous mutilera peut-être sur vos frontières, par où vous êtes européens. Je ne sais ce que cela changera à votre avenir lointain, à vos perspectives séculaires, mais votre situation actuelle et votre avenir prochain en souffriront beaucoup. Ce que l'Empereur Napoléon 1er voulait faire contre vous, en même temps qu’il luttait contre l’Angle terre, l'Angleterre, le fera avec l’aide de l'Empereur Napoléon III. Bossuet s'écrierait ; " Ô mystère des plans et des coups de Dieu. Ô vicissitudes étranges et faces imprévues des affaires humaines. " Faites bientôt la paix, c'est votre meilleur, peut-être votre seul moyen de couper court à tous les développements d’une crise que vous n'avez pas su prévoir.

Y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que dit la Gazette de Cologne de la disgrâce, où est tombé chez vous M. de Meyendorff ? Il est aisé de briser les hommes d’esprit à qui l’on a commandé des fautes ; il est difficile de les remplacer.

Adieu jusqu'à l’arrivée de mon facteur. Je vous quitte pour aller profiter dans mon jardin d’un rayon de soleil. Hier, nous espérions le beau temps mais le vent du nord ouest lutte encore pour le froid et la pluie.

Onze heures

Je viens de lire les détails et l'affaire de Hango. Petite expérience d’où il paraît résulter que vos artilleurs tirent bien et que les canons Anglais portent plus loin que les vôtres. Viennent les grandes épreuves. Tout indique que l’armée Turque et un corps Anglo-Français se sont mis en mouvement pour vous faire lever le siège de Silistrie. Adieu, adieu. G.

86. Val Richer, Lundi 5 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je ne sais où je vous écris, ne sachant pas à quelle heure vous partez après demain de Bruxelles et si vous pouvez y recevoir encore cette lettre. L’absence a mille petits déplaisirs.

Quand vous serez établie à Ems, faites-vous lire, par Mlle du Cerini, Madame de Sablé de M. Cousin. Cela vous amusera, et elle avec vous. M. Cousin exploite un peu trop sa passion pour Mad. de Longueville ; il la débite en détails dans la Revue des deux monde, puis en gros dans de gros volumes. Mais peu vous importe. Je ne suppose pas que vous ayez lu Mad. de Sablé dans la Revue des deux mondes.

Les lettres du général Brown et de Lord Raglan démentent-elles ou confirment-elles ce qu’on vous a dit sur les mésintelligences qui se glissaient dans les armées à la suite des mésintelligences entre les ambassadeurs ?

Nos marins de la Baltique sont charmés, de l'accueil que leur font les Danois. Il y a encore là des souvenirs du bombardement de Copenhague. On est bien aise que la flotte Anglaise ne soit pas seule. Il me paraît que vous aurez bien à faire en Circassie ; tous les forts que vous aviez construits là, à chaque progrès que vous faisiez dans le pays sont ou détruits, ou au pouvoir des Circassiens.

Je vous écris là une sotte lettre. Je n’ai rien à vous dire. Je n'aurai point de journaux et matin. Il est pourtant sûr que, si nous étions ensemble, nous aurions des conversations intarissables.

Midi

Voilà votre lettre. Vous avez raison de vouloir 3, 6, 9 et Génie aurait dû y penser. Je trouve indispensable que Mlle de Cerini l’apprenne elle-même à lire haut en Français. Elle parle très bien ; il ne doit pas lui être difficile de lire. Adieu, Adieu. Le courrier ne m’apporte rien. Adieu. G.

83. Val Richer, Vendredi 2 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis bien aise de savoir Mlle Cerini auprès de vous. Elle me paraît réunir les qualités essentielles aux convenances extérieures. Je souhaite qu'à l'user elle vous plaise, et que cela dure. Mettez du vôtre. Ce qu’elle a est déjà assez difficile à trouver. Ne vous querellez pas avec Constantin. C'est un excellent homme et il a de l'affection pour vous. Que vous importe son plus ou moins d’esprit ? Vous ne vivez pas avec lui. Il se conduira toujours honorablement, et il vous sera toujours dévoué. Ne lui en demandez pas d'avantage. Vous ne lui donneriez pas l'esprit qu’il n’a pas et vous lui ôteriez les bons sentiments qu’il a.

Génie m’écrit que demain samedi ; il vous aura renvoyé votre bail paraphé et signé. J'en suis charmé, non seulement pour votre repos d’esprit, mais pour notre avenir de Paris auquel je crois toujours très décidément, sans entrevoir comment il reviendra. La foi ferme est dans ma nature. J’y ai été souvent trompé, mais pas toujours. J’ai eu quelquefois raison d'espérer contre toute apparence, assez pour ne désespérer jamais.

On me dit qu’entre l’Autriche et la Prusse, indépendamment de l'article addi tionnel qui a été publié et qui spécifie les cas de guerre, il y a un article secret par lequel l’Autriche s’engage à ne rien entre prendre d'effectif, contre vous sans une entente préalable avec la Prusse. Je suis assez porté à y croire. Savez-vous qu’on vient de frapper à la Monnaie de Paris une médaille destinée à consacrer le souvenir de l'alliance Franco- Anglo-Turque ? Sur une face, l'Empereur Napoléon III donnant la main droit à la Reine Victoria, et la gauche, au sultan Abdul Medjid, avec ces mots autour. Catholicisme, Protestantisme, lslamisme, Civilisation ; Dieu les protége - sur l'autre face : - sous le règne de l'Emp. Napoléon III et sous celui de la Reine Victoria, la France et la Grande Bretagne se sont unies pour assurer la paix du monde. Il faut convenir qu'elles n’ont pas pris, vers la paix, le chemin le plus court. On prétend que cette médaille a été distribuée à tous les Évêques Français. Mauvaise plaisanterie. Mais quant à la médaille même, on m’assure qu'elle existe, et qu’on l’a vue. Quand je l'aurai vue, je vous le dirai.

Je suppose que je vous écrirai encore demain à Bruxelles, et puis à Ems. Vous me donnerez vos instructions. Je pense avec plaisir que la Princesse Kotchoubey et sa charmante fille sont encore pour deux ou trois mois avec vous. Remerciez les je vous prie, de ma part, de leur aimable souvenir. Et quand vous quitterez Bruxelles, soyez assez bonne pour dire un mot de moi à M. Barrot. J’ai été touché et point surpris de sa courtoisie. C'est dommage que M. Van Praet n'aille pas aussi à Ems ; vous ne remplacerez pas sa conversation.

Onze heures

Je n’ai rien de vous ce matin. Adieu donc. J'espère bien que vous n'êtes pas malade. Adieu, Adieu. G.

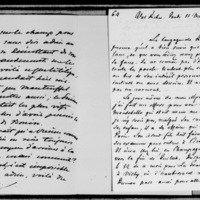

64. Bruxelles, Mardi 23 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Mardi

Je vous remercie d’avoir remis mon affaire entre les mains de Génie. Il traitera fort bien avec Rothschild et cela pourra aller vite. Mais reverrai-je jamais mon appartement ? D’abord la paix, quand viendra-t-elle ? & ma santé qui s’en va au grand galop. J’ai tous les jours quelque mal nouveau. Maintenant mal à la poitrine, hier névralgie à la tête. C'est une misère. Je crois le climat de Bruxelles bien mauvais. Quelle est l’adresse de Génie ? J'ai lu des choses curieuses. Il paraît que la faction allemande est débordée à Pétersbourg. Et nos agents diplomatiques sont tous allemands. En Autriche, Prusse, Danemark, Brunnow est à Vienne. Tout cela est pour la paix et la prêche. On dit même que Paskevitch aurait dit : "Je ne sais pas pourquoi je vais faire la guerre." Et bien tout cela n'a pas cours chez nous. Je commence à croire que le petit Grand Duc Constantin gouverne.

Comme vous voyez beaucoup Mad. Mollien depuis quelques temps je suis devenue jalouse et j’ai demandé ce qu’elle était. De bonnes manières, je le sais je la connais, mais après on me dit qu’elle est très ennuyeuse, de la prétention, de l’affectation de la flatterie & des phrases. Cela ne vous va pas il me semble et je me rassure. C'est bien long toute une journée avec elle.

Le ministre Belge chez nous raconte Odessa comme nous l’avons raconté nous-même. Pas une grosse affaire, pas grand dommage à la ville même point, et celui fait à vos vaisseaux c’est les 4 canons de notre petit lieutenant d’artillerie qui l’a causé. Tout cela est donc peu de chose. Les préparatifs à Cronstadt, Sveaborg et surtout Pétersbourg formidables, & même exagérés. La Finlande très dévouée. La Suède pas de danger qu’elle tourne contre nous. Vienne l'hiver & elle aurait tout à craindre de notre part. Elle ne peut pas s'y exposer. Levorin, Courlande, Estonie, les plus affectionnées provinces de l’Empire. Enfin nous sommes en pleine confiance. Ai-je raison de dire que nous sommes très mal à l'aise, mais pas ridicules ?

Comme je suis triste de penser que vous allez être si loin. Et que moi je m'éloignerai à mon tour. Quel espace entre nous ! Adieu. Adieu.

64. Val-Richer, Jeudi 11 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Le langage de Rothschild prouve qu’il a bien envie que la paix se fasse, et que vous cédiez assez pour qu’elle se fasse. Je ne connais pas d'homme dont toutes les paroles tendent plus constamment au but de son intérêt personnel, par instinct ou avec dessein. Il ne s'oublie pas un moment.

Le jour même de mon départ de Paris, j’ai fait un effort pour vous envoyer Montebello qui était venu me voir. Mais je n'y crois pas, malgré son envie. Outre ses enfants, il a des affaires qui le clouent à Paris. Son second fils doit faire, bientôt ses examens pour entrer à l'École de St Cyr. Il n’ira chez lui, en Champagne, que tard, vers la fin de Juillet. Duchâtel part le 22 de ce mois pour La Grange, et de là à Vichy, où d'Haubersart va aussi. Dumon part aussi pour aller inaugurer la moitié de son chemin de fer de Lyon à Avignon. Je trouverai encore tout notre monde à Paris jeudi prochain, mais, en en repartant, je n’y laisserai plus personne.

Moi aussi cela me déplait que vous vous éloigniez encore davantage. Ce sera pis encore quand vous serez à Schlangenbad ou à Bade. Je connais Ems ; je vous y vois. Que de sentiments puissants et doux il faut refouler dans son coeur quand on est loin ! Que de choses qu’on voudrait se dire quand on ne le peut pas, et qu’on n'aurait pas besoin de se dire si on était ensemble !

Le journal des Débats a fait un bon article sur la duchesse de Parme. Elle se fait vraiment honneur. Lord Clauricard, et M. Disraeli s’en font moins par leurs taquineries sur l'amiral Dundas et le Duc de Cambridge. Le gouvernement anglais n'a pa grandi ; mais l'opposition a bien plus baissé. Est-il vrai que lady Clauricard a perdu une de ses filles, Lady Larcelles, je crois ?

Vous voyez bien que je n’ai rien à vous dire. Je vais faire ma toilette en attendant la poste. Adieu. Midi. Voilà le N°53. Adieu, Adieu.

Je n’ai pas encore ouvert les journaux. G.

63. Val-Richer, Mercredi 10 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Le rapport du général Osten-Sacken est, au fond, d'accord avec ce qu’on nous a donné de celui de l'amiral Hamelin. Evidemment, les batteries du port de pratique d'Odessa ont été détruites, et les vaisseaux contenus dans ce port, ainsi que les magasins militaires incendiés. Je conclus aussi que la tentative de débarquement a peu réussi. A tout prendre, la flotte Anglo-française me paraît avoir fait ce qu’elle voulait. Je suppose que les journaux Anglais donneront plus de détails. Mais je n’ai ici que le Galignani qui ne répète que ce qu’on lui permet.

Vous ne penserez plus à ce premier incident de la guerre quand vous lirez ce que je vous en dis. Il sera arrivé depuis je ne sais quoi. Voilà l'absence. Nous aurions de quoi bien alimenter nos conversations du bois de la Cambre. Il fait très beau ce matin ; la promenade y serait charmante.

Voici un article de la Correspondance d'Havas qui vaut la peine d'être lu. C’est le sens que le gouvernement veut faire attacher aux deux camps qu’il vient de décréter 100 000 hommes sur la frontière du Nord ne peuvent être indifférents à la Prusse. Si la guerre se prolonge, les puissances Allemandes ne parviendront pas à rester neutres. On finira peut-être, à Vienne, par ne pas trouver Hübner trop anti-russe. Du reste Hübner à Vienne et Hübner à Paris, ce sont deux choses ; j’ai peine à croire qu’à Paris, il soit autre chose que ce que veut son gouvernement c’est-à-dire son Empereur. Mais quand les situations deviennent grandes et fortes elles n'admettent pas le double jeu. Adieu, adieu. On me dit que Paris devient désert. J'y retournerai. Mercredi prochain. Ecrivez-moi lundi 15 à la rue de la Ville L'évêque. J'y serai jusqu’au 26.

Midi

Je me suis déjà chagriné pour vous de ces deux jours sans lettres. L’ordre est rétabli aujourd’hui, et vous en aurez une tous les jours. Adieu. Adieu. G.

53. Bruxelles, Mardi 9 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

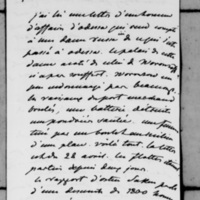

J’ai lu une lettre d’un homme d’affaires d’Odessa qui rend compte ici à une dame russe de ce qui s’est passé à Odessa. Le palais de cette dame à côté de celui de Woronzoff n’a pas souffert. Woronzoff un peu endommagé pas beaucoup. Les vaisseaux du port marchand brûlés, une batterie détruite, une poudrière sautée. Une femme tué par un boulet au milieu d'une place. Voilà tout. La lettre est du 28 avril. Les flottes étaient parties depuis deux jours. Le rapport d'Osten Saken parle d'une descente de 1800 hommes repoussés avec perte. Vos rapports n'en parlent pas du tout. Vous voyez qu’au bout du compte ce n’est ni très gros ni très nul. Le conseil de Belgique dit exacte ment la même chose. En fait de vaisseaux étrangers 3 grecs 3 Sardes, & un autrichien brûlés. Bronkers était ici hier soir et m’a compté les détails. Rothschild est reparti. Je n’ai pas un bout de lettre de Paris ni d’autre part.

Vous voyez que les voyages de Bruxelles vous font mieux que ceux du Val Richer. Vous n'êtes pas fatigué en venant ici. Je vous porte bien envie d’avoir un coin et un joli coin à vous. Toute ma vie j’ai désiré cela. J'ai de quoi payer le coin, mais pourra-t-il me plaire si je n’ai pas de quoi le peupler ? Vous ne savez pas comme je jouis d’un brin d’herbe, mais comme j’ai besoin de le dire ! Adieu. Adieu.

60. Val-Richer, Dimanche 7 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

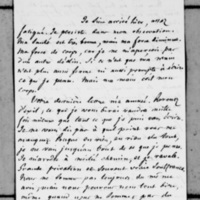

Je suis arrivé hier, assez fatigué. Je persiste dans mon observation. Ma santé est très bonne, mais ma force diminue. Ma force de corps, car je ne m’aperçois pas d’un autre déclin. Si ce n'est que ma main n'est plus aussi ferme ni aussi prompte à écrire ce que je pense. Mais ma main c’est mon corps.

Votre dernière lettre m'a amusé. Revenez d’exil, ce que je vous dirai vaudra mille fois mieux que tout ce que je puis vous écrire. Je ne vous dis pas à quel point vous me manquez. Presque en rien, en rien du tout, je ne vais jusqu'au bout de ce que je pense. Je m’arrête à moitié chemin, et je ravale. Grande privation et souvent vraie souffrance. Nous ne sommes pas toujours du même avis ; mais nous pouvons nous tout dire, même quand nous ne sommes pas du même avis. Pourtant nous ne nous sommes jamais tout dit, sur rien. Que la vie est imparfaite !

Mon nid est très joli, propre, frais et verd, pas encore assez fleuri ; il lui faut trois semaines de plus. Potager en bon état ; j'aurai beaucoup de fraises, d’abricots et de pêches. Vous regrettez les plaisirs de la propriété. C'est pourquoi je vous en parle. J’ai dit quelque part que sans s'en rendre compte, l’une des principales jouissances du propriétaire foncier, c'est qu’il se sentait maître d’une parcelle du monde, de ce monde limité qu’il n'est pas donné à l'homme d'étendre. Croker me savait beaucoup de gré de cette remarque, et la développée, dans le Quarterly Review pour faire sentir la supériorité de la propriété, territoriale au-dessus des autres. Cette supériorité vous touche-t-elle autant que lui ? Adieu, comme de raison, je ne suis rien du tout depuis avant hier. Mes journaux m’arriveront ce matin. Je ne suis abonné au Constitutionnel pour entendre un peu parler le gouvernement. Adieu, Adieu.

Ni moi non plus, cela ne me plait pas d'être plus loin de vous. Il y aura plus d’incident de porte, et d'après ce qu’on me dit, celle d’ici ne me paraît pas en train d'être très régulière. Adieu. G.

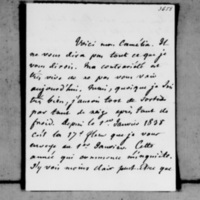

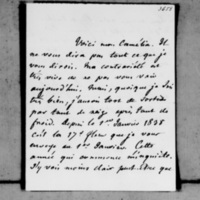

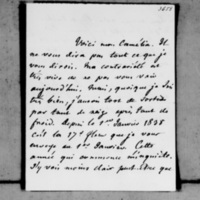

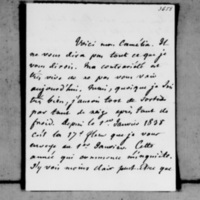

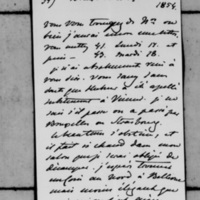

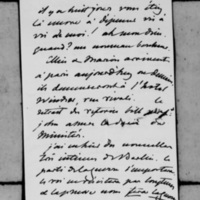

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

[Paris], Dimanche 1er janvier 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Depuis le 18 Janvier 1838 c’est la 17e fleur que je vous envoie au 1er Janvier. Cette année qui commence m'inquiète. J'y vois moins clair peut-être que dans aucune autre. Plus de ténèbres et plus d’orages que jamais. Que Dieu vous garde et vous laisse ici ! Qu’il vous garde partant, mais vous ne pouvez être bien qu'ici. Adieu, Adieu.

Je viens de me lever. J’ai très bien dormi. Dans deux ou trois jours, à moins d'accident ou de 20 degrés de froid, je reprendrai ma liberté. Adieu.

Dimanche 1er Janvier 1854

Mots-clés : Relation François-Dorothée

34. Bruxelles, Mercredi 19 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Vous vous trompez de N° ou bien j’aurai encore une lettre. Vous mettez 41. Lundi 17 et 43. Mardi 18. puis je n’ai absolument rien à vous dire. Vous savez sans doute que Richer a été appelé subitement à Vienne. Je ne sais s'il passe ou a passé par Bruxelles ou Strasbourg. Le beau temps s’obstine, et il fait si chaud dans mon salon que je serai obligée de décamper. J’espère trouver un coin au nord à Bellevue mais moins élégant que ceci qui ne l’est guère. C'est bien de l'ennui, petit ennui à côté du gros chagrin. Je ne sais ce qui fait dire de tous côtés que toute cette aventure sera courte. Ah si c'était possible.

Je suis très bien avec Brunnow. Je n’ai plus revu Kisseleff depuis les deux jours de suite qui étaient une commission dont on l’avait chargé. Je suis convaincue que je ne le reverrai plus du tout. Vous savez que le duc de Cambridge est parti hier pour Vienne, sans doute pour assister au mariage, politesse que mon Empereur aurait peut-être faite en personne. Si, j’ignore si la France y envoie quelqu’un de Berlin. Ce sera le Prince de Prusse. Je n’ai plus rien à vous dire. Tous les soirs Van Praet & Brockhausen, quelques fois Lebeau, souvent les autres diplomates qui ne sont pas très amusants. Tous les jours le bois de la Cambre. Ah que j’y pense à vous. Quand est-ce que je n'y pense pas ! Je sais bien que vous me plaignez. Adieu. Adieu.

28. Bruxelles, Mercredi 12 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Il y a huit jours vous étiez là encore à déjeuner vis-à-vis de moi. Ah mon Dieu quand ? Un nouveau bonheur. Ellice & Marion arrivent à Paris aujourd’hui ou demain. Ils demeureront à l'hotel Windsor rue Rivoli. Le retrait des reform bill par Lord John assure la durée du ministère. J'ai eu hier des nouvelles très intimes de Berlin. Le parti de la guerre l'emportera. Le roi ne résistera pas longtemps & la Prusse nous fera la guerre. On n’en doute pas. Je ne sais si nous savons cela tout-à-fait.

Hier Brunnow, Vilchonsky [Chreptovich], [Brockhausen], Howard le matin. Le soir Van Praet, [Brockhausen] encore & Labensky, un temps superbe. Lord Howard me dit que c’est parce que notre ouverture est venue par l’entremise de la Prusse qu’elle n’a pas pu être accueillie en [Angleterre]. Mauvaise excuse, ce qui a plus de valeur, c'est que la forme de traité avec la porte ne peut pas être admise ce serait du protectorat et on nous l’a dénié à nous. Or, nous affirmons que la porte n’est tenue à rien tant qu’elle ne se lie que par firmans. Howard dit que l’émancipation complète sera obtenue aussitôt les troupes débarquées à Constantinople. Adieu. Adieu.

Toujours le soleil ! Adieu. Le ministère danois a été obligé de se retirer parce qu'il était Russe.

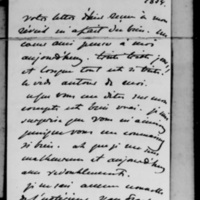

30. Paris, Jeudi 6 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis arrivé à 11 heures un quart et j'étais dans mon lit à minuit, heureux de vous avoir vue, triste de vous avoir quittée. Que tout est imparfait en ce monde ! Dans mon âme, je ne me résigne pas du tout à cette imperfection quoique extérieurement je fasse comme si je m’y résignais. Ce qui me manque me manque amèrement. Voici en quoi j’ai un bon esprit et un bon caractère ; malgré ce qui me manque, je jouis de ce qui m’est donné. Le mal ne me gâte pas le bien. J’ai vivement joui de ces cinq jours, et j'en jouis encore, quoiqu’ils soient passés. Je vous voudrais la même disposition ; et pourtant je ne voudrais pas vous changer ; pas du tout.

Je n'ai encore vu presque personne. On me paraît très préoccupé de la lettre de votre Empereur au Roi de Prusse. On désire toujours la paix ; on se demande comment elle pourrait sortir de là, et aussi comment la guerre pourrait continuer. Si votre Empereur se déclarait satisfait pour les Chrétiens, et évacuait les Principautés. Si cet incident avorte, ce sera dommage, car il est pris fort au sérieux. On est frappé aussi de l’entière latitude que laisse le dernier débat du Parlement pour les ouvertures, et les bases de la paix. Ce que nous nous sommes dit à ce sujet a été également remarqué ici par les gens intelligents. Adieu Adieu.

Je ne suis qu’un peu fatigué. Mon enrouement n'est rien. J'ai besoin d’une bonne nuit de sommeil. Il fait très bien ici ; mais j'aimerais bien le beau temps dans le bois de la Cambre. Adieu. Adieu.

Mes respects vraiment affectueux, je vous prie, à la Princesse Kotchoubey. Adieu encore.

21. Bruxelles, Mercredi 29 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Voici une commission. Priez votre valet de chambre de la faire et de m’apporter cela & de la payer. Je le rembourserai exactement ici. Qu'il ne prenne pas du carré arrondi ; il faut rond rond. Ma derniers lettre, c’est charmant ! Mais après il faudra recommencer. Ce qui est affreux c’est de n’avoir aucun bonheur tranquille en perspective. Nous ne croyons pas ici au passage du Danube par nos troupes. défensive, défensive, pas autre chose. Brunnow est sur cela très affirmatif. Dieu ! Qu'il est laid. Vous me trouverez mauvaise même. Je suis malade depuis Paris. Ces quelques jours me feront du bien. Adieu. Adieu.

20. Bruxelles, Mardi 28 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

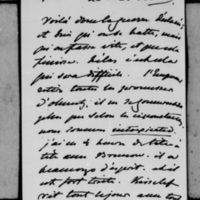

Voilà donc la guerre déclarée ; et bien qu'on se batte, mais qu’on fasse vite, et que cela finisse. Hélas c’est cela qui sera difficile. L’Empereur retire toutes les promesses d’Olmentz, il ne se gouvernera plus que selon les circonstances. Nous sommes intoxicated. J'ai eu 4 heures de tête-à-tête avec Brunnow. Il a beaucoup d’esprit. Et il est fort triste. Kisseleff rit tout le jour avec tout le monde excepté moi avec qui il ne rit ni ne pense car je ne le vois jamais. Tous les autres Russes sont très soigneux de moi. L’Autriche ne se déclarera que si nous passons le Danube. Je crois que nous ne le passerons pas.

Je suis charmée que vous preniez le convoi de 7 heures du matin. Mais envoyez encore à Paris prendre des informations précises. Je pense avec tant de joie aux bonnes causeries que nous allons avoir ! Je vous écrirai encore un mot demain. Adieu. Adieu.

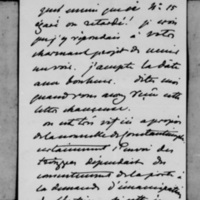

17. Bruxelles, Mercredi 22 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Quel ennui que ce N°15 égaré ou retardé ! Je crois que j’y répondais à votre charmant projet de me me voir. J’accepte la date avec bonheur. Dites-moi quand vous aurez reçu cette lettre chanceuse. On est très vif ici à propos de la nouvelle de Constantinople. Certainement l'envoi des troupes dépendait des consentements de la porte à la demande d'émancipation des Chrétiens. Si cette émancipation est vraiment obtenue et on y croit, et si mon empereur à la bonne foi & le bon esprit de s'en tenir pour satisfait voilà la guerre évitée, mais c’est trop beau pour croire à ce facile dévouement.

Lord Holland & M. Barrot se sont rencontrés chez moi hier, bien contents & tous deux bien pacifiques. J’ai été très contente du langage de l'Anglais, un grand changement depuis huit jours. Le français avait toujours été convenable et bien. On annonce Brunnow pour aujourd’hui. Quelle curieuse correspondance que celle qu’on vient de produire au parlement. Pauvre dépêche que celle de lord John, mais quel entrain de mon empereur. Dites-moi je vous prie votre avis de tout cela. La publi cation ne me paraît pas une chose bien inventée, pourquoi avons-nous provoqué cela ? à tout instant je me sens le besoin de vous interroger, de vous entendre. Je n’ai pas encore lu cette correspondance jusqu'au bout. Mes yeux sont très capricieux. Je les croyais mieux, ils sont repris. Le temps est froid. Je serai charmée de vous savoir revenu à Paris.

Adieu. Adieu, je suis restée deux jours sans vous écrire à cause de votre absence. J'ai eu peut être tort, mais je croyais que mes lettres reposeraient à Paris. Adieu.

Mots-clés : Affaire d'Orient, Conditions matérielles de la correspondance, Femme (politique), Guerre de Crimée (1853-1856), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Russie), Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)

9. Bruxelles, Jeudi 9 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Jeudi

Je vous prie écrivez-moi toujours où vous allez le soir. Je pense sans cesse à tout. Voici mes nouvelles. Nous avons envoyé à Vienne des propositions sur lesquelles on délibère là, & qui ont en attendant fait ajourner l’envoi de l’ultimatum anglais français. Vous savez que l’Autriche & la Prusse étaient invitées à s’y joindre. La Prusse ne le fera pas, l’Autriche, oui mais avec des modifications. On n’a donc pas envoyé cet ultimatum encore. Il est venu hier un courrier de [Pétersbourg] : nous désirons fort éviter la guerre. Comment cela sera-t-il possible après tout ce qui s’est fait et dit ?

Je fais mal à mes yeux en vous écrivant. Quel désespoir que mes yeux. Quel horrible climat que ceci, et quel ennui de toutes sortes. Kisseleff a l'ordre de rester indéfiniment ici, & Brunnow d'y venir pour y rester aussi. Nous ne voulons pas encore entendre parler de guerre. Adieu. Adieu.

6. Bruxelles, Samedi 4 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Votre lettre d’hier reçu à mon réveil m’a fait du bien. Un coeur ami pense à moi aujourd’hui. Triste, triste jour, et lorsque tout est si triste ! Le vide autour de moi. Ce que vous me dites sur mon compte est bien vrai. Je suis surprise que vous m’aimiez puisque vous me connaissez si bien. Ah que je me sens malheureuse et aujourd’hui avec redoublement.

Je ne sais aucune nouvelle de l’extérieur, Van Praet n'en avait pas hier soir. Il est très soigneux de moi, et voudrait me distraire. Il m’a amené hier le général Charal. Belle figure, bonne tenue & bonne conversation. Je vous ai dit que Brokham le prussien est mon favori. Tous les autres le mien inclus sont bien peu de chose. Je suis prés de Paris voilà tout le mérite de Bruxelles.

4 heures. On m'annonce. une occasion Prussienne. Je voudrais avoir quelque chose à vous mander, mais il n’y a rien. Je ne sais si vos journaux donneront la lettre de mon empereur ; dans le doute je vous l'envoie. Elle me semble bien modérée, et attestant encore le dîner de la paix ; c'est beaucoup après le ton provocateur de la lettre de l'Emp. Napoléon.

M. Barrot est venu chez moi aussi, c’est le dernier diplomate qui me manquait. Il me plait parce que c’est un français. Ah que j'aime les Français ! mes yeux ne vont pas bien. Le roi Léopold voulait me voir chez lui au Palais. J’ai refusé, ce n’est pas dans nos mœurs. J’irai à Laken un matin. Dans ce moment il est dans son château des Ardennes. Il ne peut pas de son côté venir dans une auberge. Pourrez-vous me dire ce que vous pensez de la lettre de mon empereur ? Je la trouvé vraiment bien faite, mais j’en serai plus sûre si vous me le dites. Hélène vous dit mille souvenirs. Adieu. Voici aussi le manifeste.

Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Portrait, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Tristesse

7. Paris, Vendredi 3 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Vos lettres m’arrivent, en général fort tard. Celle d’hier (N°4) m'est arrivée si tard qu’il n’y avait pas moyen de rien ajouter à ce que je vous avais écrit le matin (N°6).

Vos yeux me désolent. Je ne puis croire que ce soit une épidémie ophtalmique spéciale à Bruxelles. Je n’ai jamais entendu parler de rien de semblable dans le climat. Mais tout est possible. Je crois plutôt à l'effet du chagrin, de l’agitation et de la fatigue sur un organe délicat. Vous me mettez à une épreuve intolérable en me parlant, comme d’une chance possible de votre retour immédiat à Paris. Je n'ai rien à dire de l'effet à Pétersbourg, vous seule en êtes juge. Les mots : " êtes-vous encore à Paris ? " m'ont malheureusement trop démontré qu’on ne voulait pas que vous y fussiez ici. On serait certainement étonné, et comme on ne comprendrait pas, on chercherait, à ce retour, d’autres motifs que le véritable ; on ne croit guère en général aux motifs de santé, quoique ce soient les meilleurs. Trop de gens s'en servent pour me nier.

Quoiqu’on ne soit pas ici, plus en goût de la guerre qu’il y a deux mois, on y croit, et on en prend son parti, et on s'y prépare, et tout le monde règle, sur le fait, ses relations et ses plans. Je vous dis, malgré moi et tristement, mes premières idées ; je n'ai encore causé avec personne ; mais je doute que, parmi vos amis sensés et sincères, il y ait une autre impression que la mienne. Vient toujours, en première ligne votre santé, et dans ce fait là, j’ai tant de peine à voir clair, quand vous êtes ici, qu’il m’est impossible de l’apprécier de loin. Que tout cela est triste !

Demain, plus encore que tout autre jour, je voudrais être avec vous, et vous donner quelques douces distractions. Votre fidélité à de chers souvenirs m'a profondément touché dès le premier jour où je vous ai connue. C'est une vertu qui coûte cher, mais que j’aime et que j'honore infiniment. Les coeurs sont si légers, et tout passe si vite dans ces ombres chinoises de la vie !

Autre tristesse en pensant à vous. Vous avez de la religion, et elle ne vous sert pas à grand chose dans vos épreuves, vous n'y puissiez guère de consolation ni de force. En tout, le mal vous fait plus de mal que le bien ne vous fait du bien, et vous souffrez plus de vos défauts que vous ne profitez de vos qualités. Que de choses il aurait fallu pour mettre en vous l’équilibre et l'harmonie dont vous auriez besoin. Adieu, adieu.

Je ne vous dis rien du discours Impérial. Il ne faisait pas grand effet hier, ni le matin, ni le soir. Il aura le sort de presque tout ce que dit et fait son auteur ; il réussira plus dans les masses que dans les esprits difficiles. Si j'étais allemand, j'en serais mièvrement content. Adieu.

J’ai vu hier Montalembert qui m'a beaucoup parlé de vous, avec un intérêt dont je lui ai su gré.

3. Bruxelles, Lundi 27 février 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Vos lettres sont ma seule joie. Continuez-les je vous en prie. Je n’ai pas bougé depuis mon arrivée, ma toux est beaucoup augmentée, mes yeux aussi me font mal. J’ai beaucoup de courants d'air dans mon appartement. Je ne parviens pas à m'en garer. On vient assez me voir, beaucoup même mais cela ne me plait pas. Montalembert seul me plait & il part ce soir. Van Praet est toujours ma préférence et est vraiment très agréable.

Les nouvelles Allemandes nous sont très défavorable, nous aurons tout le monde contre nous. Je crains qu’au lieu d’intimider cela n’aggrave l’obstination. Clarendon a fait un remar quable discours.

Mardi 28 Le duc de Saxe Cobourg arrive aujourd’hui. Il se rend à Paris où sa visite annoncée fait plaisir. Khiva est décidément pris. Et mon Empereur décidement bien en colère contre les Allemands. Je vous remercie de me dire l'emploi de vos journées. Je veux pour vous de la distraction mais point d'habitude. Mes soirées éparpillées. Ah que je pense à tout cela ! & si on me regrette, jugez comme je regrette à mon tour ! Avant hier je me suis pris à pleurer. J'en ai encore mal aux yeux. aujourd’hui. Quelle chute !

Pourquoi le journal des Débats me fait-il faire des visites à Chreptovich & Kisseleff ? Imaginez, débarquant & courant tout de suite ? Le fait est que je n’ai pas encore bougé de ma chambre et quand je bougerai ce sera pour prendre l’air. S'il y en a jamais de prenable. à Bruxelles, mais certainement je ne ferai visite à personne. Il fait très froid et tout a l’air si triste ! Adieu. Adieu.

1. Paris, Vendredi 24 février 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

J'avais résolu de ne pas vous dire un mot de mon chagrin et de mon vide. Cela ne se peut pas. Il y aurait trop de mensonge dans le silence. Mais je ne vous en dirais pas plus long qu'hier matin, en vous quittant. Que Dieu vous garde et vous ramène. Je reste à Paris et vous êtes à Bruxelles. Sans vous, Paris, pour moi, c’est Bruxelles pour vous.

Hier matin, l’Académie. Tout le monde y était, sauf le Duc de Noailles. Dupin m'a demandé si vous étiez partie, avec des paroles de regret et s'excusant de n'être pas allé vous voir ces derniers jours. Je le soupçonne, un peu de n'avoir pas voulu être classé parmi les complices de la Russie. Peu de conversation politique. L’Académie commence à s'occuper du jugement des prix qu’elle a à donner cette année. C'est son coup de feu. Cela la distrait des autres.

Le soir quelques personnes chez moi, entre autres, le Duc de Broglie et son fils. Broglie était venu me voir la veille, et m’avait touché. Après m'avoir parlé de toutes choses, il m'avait dit, d’un bon d’amitié aussi vraie qu’embarrassée " Vous allez vous trouver bien seul ; venez nous voir plus souvent ; nous sommes chez nous tous les jours, les dimanche et lundi chez moi, les mardi, jeudi et samedi chez Mad. d'Haussonville la mère, les mercredi et vendredi chez ma fille et chez Mad. de Stael ; vous aurez toujours là de quoi causer avec des amis. Et puis, venez dîner toutes les fois que vous voudrez, avec Guillaume." Je lui ai serré la main de bon cœur.

On ne parlait que de deux choses l’entrée de l’Autriche dans l'alliance et le soulèvement des Chrétiens de Turquie. Deux grosses choses. On ne sait précisément et certainement ni l’une ni l’autre ; mais on les accueille l’une et l’autre avec faveur, comme des espérances ou des moyens de retour à la paix qui est toujours l'idée fixe de ce pays-ci. Je me trompe ; on parlait un peu d’une deux jours. Moins nombreuses qu’on ne l’avait dit ; mais on en annonçait d'autres. On dit, aussi que quelques personnes seront engagées à aller à la campagne. " à quelle compagne ? - Oh,à leur propre campagne, chez elles, hors de Paris seulement. "

Je ne suppose elle serait bien superflue ; je n'attends que le retour de ma fille Pauline pour m'en aller au Val Richer.

A onze heures, je suis allé signer le contrat de la petite La Redorte. Une cohue immense ; 1700 personnes invitées ; l’ennui de la queue m’a pris ; il faisait sec et pas froid ; j'ai laissé là ma voiture et j’ai été à pied. En arrivant, sur l'escalier, 2 ou 300 personnes montant, 2 ou 300 descendant ; tout le monde de connaissance, étrangers et Français ; quelques rares légitimistes. J’ai vu la Maréchale et La Redorte qui donnait le bras à sa fille ; très jolie. Il m’avait rencontré dans le premier salon ; il est revenu sur ses pas avec sa fille : " Ma fille veut vous bien voir et vous remercier d'être venu."

J’ai mis dix minutes à redescendre l'escalier. Au bas, j’ai rencontré Thiers qui attendait : " N'est-ce pas, lui ai-je dit, que la patience est la plus difficile des vertus ? - Oui ; pourtant, on l’apprend avec l’âge. - Comme on apprend ce qu’on subit." J'étais dans mon lit à minuit. J'espère que vous étiez depuis longtemps dans le vôtre. J’ai joui pour vous du beau temps de la journée. Adieu, adieu. Pour combien de temps ? Adieu. G.

Val-Richer, Mardi 15 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

Val Richer. Mardi 15 Nov. 1853 Voilà votre dernière lettre. A jeudi. Adieu.

Val-Richer, Mercredi 9 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je viens de parcourir, cet immense acte d'accusation contre le complot, de l'opéra comique. Ce sont les mêmes idées, les mêmes desseins, les mêmes paroles que de mon temps. Les noms propres ne signifient plus rien, ni pour le gouvernement, ni pour les conspirateurs. C'est une perversité et une démence permanente, abstraite, qui passe de génération en génération, sans qu’il vaille, la peine de savoir qu’ils en sont les instruments momentanés ; ils ne se distinguent pas les uns des autres, et ils s'attaquent indifféremment à Charles et à Louis-Philippe, à Napoléon III, à Frédéric Guillaume à Ferdinand. Le premier qui trainera réellement ce démon rendra un immense service à l'humanité.

Les journaux ne m’apprennent absolument rien. Sans doute on ne s’est pas encore battu. On ne cache pas longtemps une bataille. Je suis décidé à croire que vous rejetterez les Turcs dans le Danube, et que l'affaire finira par là. J’ai bien des choses à vous dire, mais nous sommes trop près de nous revoir. Nous causerons la semaine prochaine. Je pars décidément. Mercredi soir 16.

J’ai des nouvelles de Broglie, de Piscatory et de Barante qui m’en disent encore moins que les journaux. Barante est frappé de l'apathie universelle, sauf une seule espèce d'homme, la démagogie révolutionnaire : " C'est la seule opinion qui conserve quelque vivacité. De jour en jour, elle manifeste plus de démence et de rage. Elle espère et menace. Les chefs qu’on a ménagés, les envolés des sociétés secrètes qu’on a rappelés du bannissement sont les plus animés. Leur action sur les classes marchandes et sur les gens de la campagne est tout-à-fait nulle ; mais la cherté du pain et surtout du vin, leur donne assez de prise sur les ouvriers de nos villes. " Piscatory ne pense qu’à l'hiver prochain et à la disette.

Onze heures

Adieu, Adieu, à nos prochaines conversations.

Orosmane dit à Zaïre : Mais la mollesse est douce et sa suite est cruelle ; je mets la faiblesse à la place de la mollesse et un politique à la place d'Oromance ; si on n’avait pas été, en commençant, faible avec Lord Stratford, faible avec les Turcs & &, on ne serait pas si embarrassé.

Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conversation, Economie, Guerre de Crimée (1853-1856), Histoire (France), Louis-Philippe 1er, Pensée politique et sociale, Politique, Politique (Analyse), Politique (France), Politique (Russie), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique

Val Richer, Samedi 17 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je trouve les lettres bien fades après nos longues conversations. Savez-vous que nous avons passé six ou sept heures ensemble chaque jour ? Qu'est-ce qu’une petite feuille de papier, et une demi-heure de monologue après cela ?

Je n'ai comme de raison, rien de nouveau à vous dire. De près on peut redire sans cesse ; de loin, c’est ennuyeux. Je me suis ennuyé en route ; j’ai peu dormi. La nuit était claire et douce, une lune magnifique. Vous souvenez- vous de la jolie cavatine mira la vaga luna ? Qui donc chantait cela ? Mario au Grisi ? Personne ne chante plus.

J’ai trouvé ici la population très émue de la cherté du pain et des perspectives de renchérissement. A part le désordre matériel, ce sera une source de grand désordre moral, une recrudescence des plus mauvaises passions démagogiques. Le bruit se répand, et on le répand, que ce sont les propriétaires, les riches, les légitimistes qui causent le renchérissement, en gardant leur blé pour le rendre plus cher encore plus tard. Si c’est là une manoeuvre pour repousser l’idée que c’est la faute du gouvernement si le blé est cher, elle est aussi bête que coupable ; le peuple en voudra aux riches et au gouvernement tout ensemble. Dupin a fait à son comice agricole, un bien mauvais discours, s’il a envie de rentrer à la cour de cassation, qu'avait-il besoin de flatter les plus bas préjugés populaires, en même temps que le pouvoir ? Ce n’est pas la populace qui nomme les procureurs généraux. Je méprise, mais je comprends, les platitudes utiles. A quoi bon les inutiles. Du reste, ce luxe de bassesse des espèces est un petit plaisir que Dieu donne aux honnêtes gens ; il veut qu’on puisse se moquer de ceux qu'on méprise. Je vous quitte pour faire ma toilette. Votre lettre m’apportera peut-être quelque nouvelle. Petite nouvelle probablement ; nous n'en aurons de grandes que quand le refus de votre Empereur et les résolutions des cours d'Occident seront arrivées à Constantinople.

Onze heures

Je n'aurai de vos nouvelles que demain les journaux ne me disent rien de tout. Adieu et Adieu. G.

Mots-clés : Conversation, Economie, Ennui, Opinion publique, Politique (France), Relation François-Dorothée

58. Paris, Mardi 6 septembre 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot

On attend toujours. Enfin aujourd’hui on doit apprendre les réponses de Pétersbourg, elles arrivent ce matin à Berlin de là le télégraphe.

J’ai vu hier Cowley longtemps. Il est inquiet. Il a fini Dieppe & va à Chantilly. Walensky a passé quelques jours auprès de l’Empereur. Il a refusé de voir D. de Luys. Cela n’a pas l'air de contrarier le maître. L’Empereur a l’air fatigué & changé. L'[Impératrice] a bonne mine elle n’est pas grosse.

Lord Normanby demande le poste de Florence ! Quelle chute ! Bulwer n’a pas envie d'y retourner.

Il n'y a personne à Paris et comme je me couche à 9 1/2 on ne vient pas le soir. (les seules qui puissent venir les diplomates) j’ai peur que vous ne vous ennuyez, mais moi je me réjouis bien de vous revoir.

Marion vous remercie de votre petite lettre, vous l'avez convertie. Au reste elle est bien mon ennemie et celle de Lord Aberdeen. Lord Harry Vane est ici, mais il ne sait rien. Lansdowne arrive ce soir, mais il ne fait que passer. Il va en Allemagne. On parle d'un voyage de Lord Palmerston (unichieff).

Je suis très divertie des Mémoires de Mme d'Oberkerich, de vieux souvenirs pour moi. Dumon est parti. Viel. Castel vient un peu causer avec moi. Conversation charmante. Adieu. Adieu.

P.S. Dans ce moment une lettre très intéressante de Greville. On craint en [Angleterre] que l’Empereur ne refuse. On croit à une révolution à Constantinople, le sultan déposé. Son frère à sa place. On est perplexe, on ne sait que faire de la flotte. Retirer. Honteux, [avancé], c’est violer le traité. Enfin tous les embarras du monde.

52. Val Richer , Vendredi 26 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je vous écris à Paris où je suppose que vous arriverez demain. Je vous ai écrit à Francfort d’où l’on vous renverra ma lettre si vous y avez passé trop tôt pour l'avoir, ce qui me paraît probable. Je ne reviens pas sur ce que je vous disais. Il aurait fallu vous attendre trop longtemps. J’aime mieux refaire 95 lieues que perdre huit jours. J’irai vous voir du 10 au 15 septembre. J’attends deux visites dans les premiers jours de septembre. Certainement je causerai plus longtemps avec vous qu’avec l'Académie. J’ai grande envie de vous voir et de causer. La personne d'abord, puis la conversation. Ce serait charmant que nous fussions toujours du même avis ; la sympathie vaut mieux que la dispute ; mais là, où le premier plaisir n'est pas, le second à encore son prix. Je suis fort aise que vous soyiez content, à Pétersbourg de votre sortie de l'affaire Turque. Je ne pense pas qu’on soit mécontent à Londres et je crois que, s’il n’y avait point eu d'Angleterre, ou si elle ne s'en était pas mêlée, vous seriez encore plus contents. C'est elle qui vous a empêchés de faire toute votre volonté. Là est son succès, quelles qu'aient été ses fautes. La politique extérieure Anglaise fait beaucoup de fautes de détail, car elle ignore beaucoup, tant le continent lui est étranger, et elle est pleine de transformations brusques, et de soubresauts, comme il arrive dans les pays libres ; mais en gros et dans l’ensemble des choses, le bon sens et la vigueur y sont toujours et la mènent au but. Quant à l'affaire elle-même, comme je ne m'en suis jamais inquiété, j'en attends très patiemment à la dernière fin. J’ai reçu hier des nouvelles de Barante qui ne me paraît pas s'être inquiété non plus.

Le mariage de l'Empereur d’Autriche était très inattendu. En Normandie du moins. Je ne suppose pas qu’il y ait là aucun goût personnel. C’est un lien de plus avec la Bavière que l’Autriche tient toujours beaucoup à se bien assurer, comme son plus gros satellite en Allemagne. Les Belges me paraissent ravis de leur Duchesse de Brabant. L’Autriche aura toujours bien à faire avec les deux boulets rouges qu’elle traine ; mais elle se relève bien tout en les traînant. Je voudrais connaître un peu au juste son état intérieur. J’entends là dessus bien des choses contradictoires.

On m’a dit à Paris que le travail pour faire venir le Pape avait sérieusement recommencé. On vous le dira sans doute aussi. En France, dans les masses, certainement l'Impératrice est populaire ; on aime mieux la beauté, et le roman que la politique, on s'y connaît mieux. Je suis venu, samedi de Paris à Rouen par un train qui précédait d’un quart d'heure celui qui devait mener le ménage impérial à Dieppe. Toute, la population était en l’air pour les voir passer ; et ce n'était pas de la pure curiosité ; il s'y mêlait de l’intérêt.

Onze heures 1/2

Voilà mon facteur et n'en à ajouter. Adieu, adieu.G.

51. Val Richer , Lundi 22 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

Onze heures

Je vous écris sur le champ à Francfort, comme vous le désirez, mais sans espérer que ma lettre y arrive à temps, si vous quittez Schlangenbad le 23, c’est-à-dire demain. Je suis revenu ici hier matin. Certainement, si je n'étais allé à Paris que le 25, je vous y aurais attendue, le 26, le 27, et même plus tard ; j’aurais mieux aimé attendre trois ou quatre jours que refaire 95 lieues. Mais huit ou dix jours d'attente sans certitude, c'était trop ; j’ai mieux aimé revenir. Je retournerai vous voir du 10 au 15 septembre, et je vous donnerai plus de temps qu'à l’Académie car je ne lui ai donné que deux jours. Qu'il y a de temps que nous n'avons causé ! Si je croyais que ma lettre vous trouvât encore à Francfort, je vous raconterai mes conversations de Vendredi à Paris ; J’ai vu Molé, Hatzfeld, Hübner. Mais ceci ne vous rejoindra qu’à Paris ; ce n’est pas la peine, ce serait du trop vieux.

J’ai passé chez Kisseleff sans le trouver. Adieu, adieu.

Je me promets de vous trouver, non pas engraissée, mais rassurée. En dépit de tous les embarras, la mauvaise affaire tire à sa fin.

Je raisonne toujours dans l'hypothèse que vous avez, comme tout le monde, envie qu’elle finisse. Car si vous n'en aviez pas envie, les prétextes ne vous manqueraient pas pour la faire durer. Mais il serait bien clair alors qu'elle ne durerait que parce que vous le voudriez. Adieu. G.

49. Schlangenbad, Vendredi 19 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je vois d’après votre dernière lettre que vous voulez requitter. Paris le 26. Je ne suis pas sûre d'y être arrivée même ce jour-là, cela dépend de plusieurs choses trop longues à vous dire. Dans cette incer titude, il vaudra mieux ne pas m'attendre, car de mon côté cela m’étranglerait si j'étais obligée de me trouver là à jour fixe. Ecrivez-moi à Francfort. s/m en réponse à ceci. Hotel de Russie.

Je commence à m'inquiéter de la réponse de Constantinople. Acceptera- t-on là ce qui a été trouvé bon à Pétersbourg ? D'un autre côté Pétersbourg avalera- t-il aisément ce que Clarendon a dit le 9 que l’évacuation des principautés devait faire la base de toute négociation ? J’en doute. Greville déclare que la flotte anglaise ne se retirera que lorsque nous rentrerons chez nous. Elle aura mauvais temps. Enfin tout n’est pas fini. Je trouve très bons les quelques mots que votre empereur à dit à lord Cowley. Adieu. Adieu.

31. Ems, Mercredi 13 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot

Voici une lettre qui devrait me rassurer, et je ne parviens pas à l’être. Je trouve notre dernière circulaire de 20 juin bien faite, mais elle engage la polémique avec l'Ang & la France. Voilà une complication. Et cependant le fond est pacifique. Je suis tourmentée, l'esprit s'épuise à examiner cette maudite question sous toutes ses faces.

Je n’ai pas été bien hier. Aujourd’hui encore un fort mouvement de bile. C’est la Turquie. Le comte [Pani] me plait tous les jours d'avantage. Un bien honnête homme, très instruit, très intéressant à écouter sur la Russie, et en pleine confiance avec moi. C’est un ami de Viel Castel ils se sont rencontrés en Espagne. Nous nous parlons de bien loin c’est vrai, c’est bien ennuyeux ; et quand il y aurait tant à se dire ! C’est pourquoi mes lettres sont bêtes. Je le sens. Je ne puis penser qu'à une seule chose, & je ne puis pas dire tout ce que j’en pense. Pour changer, que veut dire le voyage de la Reine Christine ? Je trouve que nous sommes devenus bien ignorants vous et moi. Adieu. Adieu.

La lettre dont parle M. et celle où vous me disiez votre opinion sur l'Angleterre.

13. Val Richer, Jeudi 9 juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

C'est curieux à quel point le pays qui m'entoure est peu préoccupé de l'affaire d'Orient. On ne joue pas d’ici à la Bourse. Tout le monde est convaincu que l'affaire s’arrangera sans guerre, et toutes les incertitudes et oscillations qu'elle pourra subir d’ici là ne font absolument rien à personne. Je ne dérange personne dans cette impression, car c'est la mienne.

Mon Galignani me dit que Lord Westmoreland, Lord Howden, M Crampton et Bulwer vont quitter leurs postes. C’est la nouvelle d’il y a six semaines. A-t-elle aujourd’hui quelque réalité ?

Je comprends qu’on veuille vous retenir à Paris. Les fidèles n'aiment pas que leur confesseur s'éloigne. Il n’y a rien de si difficile à trouver qu’un confesseur. Si chacun vous disait réellement ce qu’il a dans l'âme vous seriez en effet un confesseur, bien plutôt qu’un confident, car l’embarras où l'on est aujourd’hui est bien la faute des acteurs, il n’y avait, dans les choses mêmes, absolument rien qui les y poussât.

Je vois que les trois irlandais ont repris leur démission. J'en suis bien aise pour Lord Aberdeen à qui cela épargnera des embarras. Sa lettre n’est pas très agréable pour lord John. Voilà une petite affaire qui, en fait de brouillerie, a été aussi loin qu’il se pouvait sans devenir une rupture décisive. Il en sera de même de la grande. La querelle suisse et autrichienne se raccommode aussi. Nouvelle preuve.

J’ai reçu des lettres de Suisse bien lamentables. Non seulement le canton de Fribourg mais aussi celui de Duchâtel est dans un état d'oppression pour les honnêtes gens, à faire pitié. Et là, les honnêtes gens sont, la majorité. On aspire au Roi de Prusse, plus qu’on n'espère.

Midi.

Moi aussi, je suis triste de votre départ. C'est de la distance de plus. Mais je ne viens pas à bout de m'inquiéter de la guerre, soit qu’elle commence ou non. Adieu, adieu.

12. Val Richer, Mercredi 8 juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven

De près, on peut causer indé finiment sur le même thème ; on apprend ou on pense à chaque moment, quelque détail nouveau. De loin, beaucoup de choses s'ignorent ou se perdent ; il faut s’en tenir aux grands traits.

Je ne rabâche donc pas sur mes pronostics qui resteront les mêmes, même quand vous m’apprendrez qu’on se bat. On ne se battra pas bien fort, ni bien longtemps, ni tous à la fois. Mais je n’ai guère vu d'affaire dans laquelle tout le monde, par faute ou par hasard, fût plus mal engagé. Vous avez cru l'affaire trop facile ; à Londres, on ne l’a pas crue assez grosse à Paris, on s’est mis mal avec tout le monde dès le premier moment. C'est pourquoi tout le monde est embarrassé aujourd’hui. On souffrira quelque temps de cet embarras ; puis, on s’en tirera. Il y a un admirable proverbe Portugais qui dit : " Dieu écrit droit sur les lignes de travers. " Ceci est bien loin de la politique.

Vous cherchez des livres un peu amusants. Lisez Les contes et nouvelles de M. Armand de Pommartin. C'est un homme d’esprit et d’un esprit qui n’est pas encore blasé, ni usé, comme ce sont presque tous les gens d’esprit de notre temps. Quatre petits volumes. Vous feriez bien de garder cela pour Ems, si vous partez. Je reviens à la politique. Je viens de lire dans les débats notre article du Journal de Francfort. Il est bien pacifique : Y a-t-il quelque chose de vrai dans l’envoi d’une grande ambassade turque à Pétersbourg ? Autre petit ouvrage assez intéressant, à lire pour vous et qui me revient à l’esprit : Histoires de la vie privée d’autrefois, par M. Oscar Honoré un seul volume.

Onze heures

Certainement la situation est vive. Et l’article du Times important. Si les quatre puissances s'entendent pour vous engager à une solution pacifique, vous aurez bien de la peine à vous y refuser, et elles vous en trouveront une convenable. Adieu, Adieu. G.

Paris, Samedi 13 novembre 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot

Samedi 13 nov. 1852

Mots-clés : Conversation, Relation François-Dorothée

Val Richer, Lundi 1er novembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je suis bien aise d’entrer dans ce mois. Il faut que j’ai bien du goût pour vous, car je n’en ai pas le moindre. pour Paris. Il est vrai qu’on n'a rien à se dire à présent. Et je ne crois pas qu’on est grand chose à se dire de quelque temps, sauf de cérémonies, ce qui est le plus ennuyeux bavardage. Je ne suis pas surpris de Lavalette, Mussuren et Callimachi. C'est ce que j’avais présumé. Il est déplorable que de telles perturbations puissent venir de là. Stratford Canning à Paris ne serait pas commode. Moins dangereux pourtant là, ce me semble, que partout ailleurs. Il est honnête, ferme et capable. Trois qualités que j’aime par goût et dont l'expérience m’a fait faire encore plus grand cas. Vous même, vous l’aimeriez certainement mieux à Paris qu’au Foreign office à Londres.

Abdel Kader me fâche. Non pas pour ses trouve qu’il y a, dans l’ouvrage, plus de talent que jamais. Il écrit toujours avec négligence. Il aura son public, peu nombreux, par insouciance, ou par timidité plus que par opinion. Pour moi, le régime parlementaire à part, je suis décidé à lui savoir beaucoup de gré de se prononcer, lui catholique dans ce moment-ci, pour la liberté religieuse. Je ne sais si son livre fera grand bien à l'Eglise catholique ; mais je suis sûr que Valdegamas et ses amis lui font beaucoup de mal. Je suis certainement le plus catholique des Protestants, mais je reste Protestant. La France ne reviendra pas protestante ; mais si on croit qu'elle redeviendra catholique, comme l'Univers, on se trompe fort.

A propos de Protestants, voici une question qui ne vous touche pas du tout, et dont probablement personne ne vous a parlé, mais enfin auriez-vous par hasard entendu dire si la conviction de l'Eglise Anglicane a quelque chose de sérieux et si le gouvernement anglais se propose de la faire ou de la laisser revivre ? Pardonnez moi, ma demande.

Cuba me paraît bien près de redevenir une grosse affaire. Ce sera une grande iniquité et un grand désordre international que l'Europe laissera consommer. La politique de toute l’Europe est en décadence. Gouvernements et peuples ont l’air de gens pour qui les événements du temps sont un fardeau trop lourd, et qui se décident à le laisser par terre et à s'asseoir eux-mêmes par terre à côté, ne pouvant le porter. Qu'est ce donc que cette tentative d'assassinat à Florence sur le comte Baldasseroni ? Mais je vous fais vraiment trop de questions. Avant quinze jours, ce sera de la conversation, ce qui vaut beaucoup mieux.

Onze heures

Vous faites bien de profiter du moindre rayon de soleil pour vous promener, et je remercie Aggy de ses quatre lignes. Adieu, Adieu. G.