Naissance de modèles génériques

À partir du XVIe siècle, nous assistons en France au développement d’un modèle narratif nouveau. Le domaine littéraire s’aligne à l’époque contemporaine qui, à la suite des guerres de religion, recherche dans la littérature la narration de faits sanglants et cruels. À cet égard, les pages d’expositions présentées ici s’articulent autour de différents éléments, mettant en lumière les traits spécifiques de cette nouvelle tendance :

- l’architecture narrative adoptée pour la construction du fait tragique : la narration dramatique en prose s’appuie en effet sur différents moments qui mènent le lecteur jusqu’au point culminant, à savoir la tension narrative du tragique.

- la moralisation des récits : cet acmé se termine par la présence d’une morale, qui s’inscrit dans une finalité didactique ; la narration de faits tragiques, par la présence de détails cruels et sanglants a une visée édificatrice de mise en garde contre la déchéance morale. Les auteurs interviennent souvent dans la narration pour souligner l’exemplarité des punitions qu’ils décrivent et pour donner la juste interprétation du fait tragique présenté.

- le lexique tragique : le modèle narratif dramatique se caractérise également par la présence de traits linguistiques spécifiques, autrement dit d’expressions, de mots pertinents qui valorisent la portée lexicale du tragique.

Ainsi, les contenus de chaque page d’exposition se présentent en tant que petits morceaux, composant la mosaïque narrative du fait tragique.

1. La construction narrative du fait tragique

L'Europe à la Renaissance Source

À la Renaissance, se construit une culture « en coalition ». Les rapports entre France et Italie favorisent non seulement la connaissance de la littérature italienne en France, mais aussi celle des modèles classiques. On doit par exemple à Sénèque une certaine esthétique de la violence dans la littérature française.

Dans notre corpus, nous avons abordé des sujets tragiques, à savoir des histoires d’adultère et de vengeance, que l'on pouvait rencontrer au théâtre dès l'Antiquité. C’est le cas, par exemple, des nouvelles de Bandello, qui ont été traduites en français par Boaistuau sous le titre d'Histoires Tragiques.

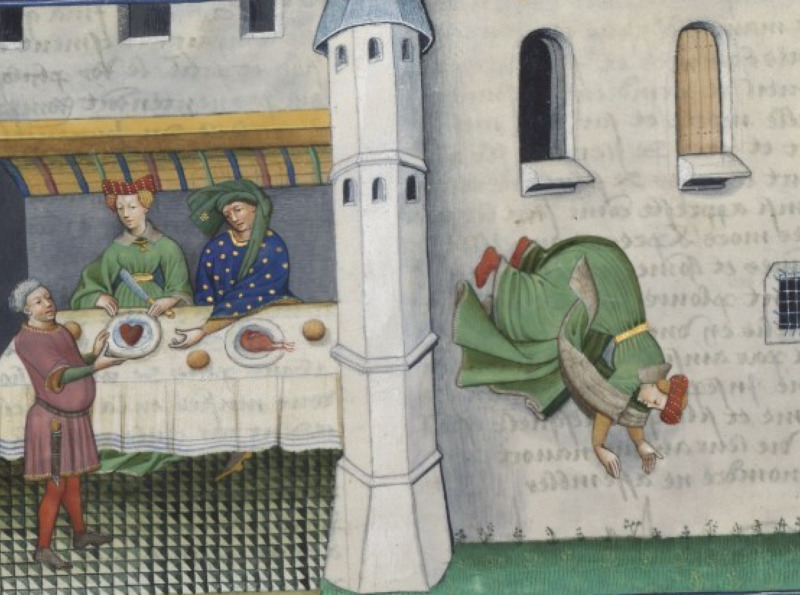

Pour notre projet, nous avons choisi en particulier la nouvelle du cœur mangé qui se trouve racontée dans le Décaméron. Cette histoire répond aux conventions du genre tragique, qui a aussi le devoir d’éduquer les lecteurs par le récit d'événements très violents nés de la volonté d’un des personnages de contrevenir aux conventions, en l'occurrence la fidelité au lien matrimonial. L'histoire commence par la description d'une vie conjugale apparemmment sans souci, jusqu'à ce que la fidelité de la femme envers son mari soit mise à l'épreuve par l'entrée en scène d'un autre personnage qui deviendra son amant. Le récit joue sur le pathos des scènes d'amour et du meurtre très violent, anticipant la fortune du genre baroque.

2. La morale dans les pièces liminaires

Le corpus des Tragiques Inventions permet d'observation la transmission, de l’Italie à la France, du Décaméron de Jean Boccace et des Nouvelles de Matteo Bandello. Dans ce transfert d'une langue à l'autre, les œuvres italiennes, présentées par les auteurs comme des objets de divertissement et de soulagement des âmes affligées, deviennent dans leur transposition française des œuvres morales aux finalités pédagogiques.

Les traductions du Décaméron ont lieu, en effet, dans une période, en France, où la moralisation massive des recueils narratifs s'effectue par l’ajout de commentaires moraux dans les œuvres rééditées ou traduites (Nora Viet, "La fortune des morales finales dans les narrations brèves de la première Renaissance (1485-1536) : herméneutique et poétique des genres"). La littérature de cette époque, encore ancrée dans l’idéologie médiévale, cherche à donner à la fiction un plus haut sens. Les œuvres doivent présenter des enseignements moraux qui servaient à l’instruction des lecteurs.

Les Nouvelles de Bandello, qui sont à l'origine du genre des histoires tragiques, arrive en France pendant la période de la Contre-Réforme. Dans ce contexte, la littérature a une finalité pédagogique, qui vise à instruire le public contre la déchéance morale de l’époque. Ce propos se réalise dans des recueils sanglants, riches en détails cruels, qui soulignent les conséquences néfastes des péchés et cherchent à choquer le lecteur pour mieux l’instruire.

Dans cette présentation, nous analyserons les apparats liminaires des éditions de notre corpus afin d’individuer les différents propos des auteurs. Ensuite, dans la page consacrée à La présence de la morale dans les nouvelles, nous analyserons comment ce propos se réalise dans les sommaires et les nouvelles.

Décaméron

Le Décaméron de Jean Boccace

Dans le prologue général à son Décaméron, Jean Boccace affirme d’avoir écrit son œuvre pour les femmes malheureuses. Il soutient que les femmes ont moins de possibilité que les hommes de se distraire des afflictions amoureuses et pour cela il veut leur donner ce livre afin qu’elles trouvent soulagement et quelques conseils : « les dames qui les liront pourront prendre (des plaisantes choses en icelles montrées) plaisir et prouffitable conseil ». Dans son prologue, l’écrivain italien déclare que dans ses nouvelles, il recherche le plaisir de l’intrigue et l’élégance du style plutôt qu’une morale édifiante. Il n’y a pas dans la vision de Boccace une volonté d’instruire les femmes contre les vices, parce que, comme il affirme dans le prologue à la quatrième journée, les désirs charnels sont absolument normaux et il est illusoire de les supprimer à travers des règles de caractère morale. Dans ce prologue, où il prend la parole, il doit aussi se défendre des accusations qui lui ont été faites sur le contenu de son œuvre. Les détracteurs déclarent qu’il devrait se dédier à des œuvres élevées plutôt qu’à « deviser des femmes, ou tacher de leur complaire », ce qui sert à souligner encore une fois la volonté de divertissement et de soulagement du Décaméron italien.

Le Décaméron d'Antoine Le Maçon

Après 1530, année de fondation des « Lecteurs royaux » par François Ier, institution qui vise à la création d’un culture moderne opposée à l’idéologie conservatrice de la Sorbonne, l’insertion d’enseignements moraux dans les œuvres change. En effet, la tendance à éliminer les commentaires des écrivains est fréquente, afin que le lecteur soit capable d’allégoriser lui-même les œuvres. La traduction du Décaméron d'Antoine Le Maçon s’insère dans ce contexte. Dans la dédicace, il affirme que le Décaméron est une œuvre de plaisir dans laquelle on peut trouver quelques fruits, c’est-à-dire quelques enseignements, mais seulement pour ceux qui les veulent chercher : « Les asseurant bien qu'ilz ne veirent par aventure de leur vie oeuvre de plaisir d'ou l'on peust plus cueillir de fruict qu'on fera de ceste cy, s'ilz l'y veullent bien chercher : aussi qu'en voudra faire mal son proffit, le livre ne les en gardera point. ». Emilio Ferretti, auteur de la dédicace italienne de la même édition, affirme avoir trouvé dans le Décaméron une œuvre « utile e dilletevole », utile et agréable, qui donne du plaisir mais qui peut aussi nous enseigner quelque chose.

Nouvelles et Histoires Tragiques

Pierre Boaistuau et François de Belleforest

Matteo Bandello avait écrit un recueil de nouvelles pour « giovar altrui e dilettare », c’est-à-dire pour délecter et soulager le lecteur. Pierre Boaistuau, qui en 1559 transcrit six des nouvelles contenues dans le recueil de Bandello, reprend dans sa dédicace le propos de l’écrivain italien. Il dédie son œuvre à Matthieu de Mauny, Abbé des Noyers qui a récemment perdu son oncle, l’Archevêque de Bordeaux. Boaistuau veut lui offrir un recueil pour le soulager des tristes nouvelles et il espère, ainsi faisant, « d'adoucir, & donner quelque relasche à ses ennuis passez. ». En réalité, dans les nouvelles il y a une intention morale même si elle est écartée des déclarations d'intention de l'auteur.

L’autre traducteur des nouvelles de Bandello, François de Belleforest revendique, dans la dédicace de l’édition de 1582, la volonté d’instruire la jeunesse française de son temps grâce à son recueil (« j’ay extraict douze histoires, les plus veritables & qui peussent servir à l'institution & discipline de la jeunesse de nostre temps »). Dans la dédicace de l’édition de 1591, il dit d’avoir choisi des nouvelles aux sujets graves et sérieux qui peuvent peindre la vertu et exprimer l’effort de la continence. Il présente les nouvelles comme étant les miroirs de la vie où l’on retrouve les mœurs et les actions du temps, nécéssaires pour instruire les lecteurs.

Ascanio Centorio degli Hortensii

Dans notre corpus figure aussi une réédition des Nouvelles de Bandello faite par un autre écrivain italien, Ascanio Centorio degli Hortensii. Dans la dédicace à l’œuvre de 1560, Centorio dit avoir choisi parmi les nouvelles de Bandello celles qui lui semblaient plus dignes et de les avoir enrichies de sens moraux qui plairont aux lecteurs. Dans l’avertissement aux lecteurs, l’éditeur, Antonio degli Antonii, souligne que les nouvelles choisies par Centorio seront d’une extrême utilité pour le public qui apprendra à suivre la raison pour éviter les misères que l’auteur décrits dans son recueil.

3. La présence de la morale dans les nouvelles

Dans la page La morale dans les pièces liminaires nous avons vu quels étaient les différentes perspectives des auteurs. Dans cette page nous verrons comment elles se réalisent au niveau des sommaires et des nouvelles. Les sommaires sont traités ici, même s'ils font partie de l'apparat péritextuel, pour leur lien étroit avec les nouvelles qu'ils présentent.

La morale, qui peut être explicite ou implicite, s'insére différement selon le contexte et le genre littéraire. Elle peut se trouver dans les sommaires qui précèdent les nouvelles, où elle a souvent la forme d'une formule ou d'un proverbe. Les enseignements peuvent aussi être insérés à l'intérieur des nouvelles, à travers des commentaires directs des auteurs. Vers la fin du XVe siècle les nouvelles s'enrichissent de détails sanglants qui aident, en choquant le lecteur, à marquer la cruauté des punitions infligées aux pécheurs et contribuent à l'instruction morale du public.

Décaméron

« Messire Guillaume de Rossillon donna à manger à sa femme le cueur de messire Guillaume Gardastain qu'il avoit tué, & qu'elle aymoit. Ce qu'elle sachant par apres, si jetta d'une haute fenestre en bas, & morut: puis fut enterrée avec son amy. » (Resumé de la neuvième nouvelle de la quatrième journée présent dans l'édition du Décaméron de 1552)

La nouvelle de notre corpus est tirée des histoires de la quatrième journée du Décaméron, c’est-à-dire la journée où les devisants racontent des histoires qui ont pour sujet les amours malheureux. Dans cette nouvelle, Philostrate, roi de la journée, raconte l’histoire d’une femme qui trahit son mari et qui est contrainte à manger le cœur de son amant. Boccace ne condamne pas le péché de la jeune femme, parce que, comme il l'explique dans le prologue à la journée, elle a suivi ses instincts charnels auxquels nous ne pouvons nous opposer. Il ne veut pas mettre en garde son public sur les conséquences néfastes du péché de la trahison, mais il veut seulement susciter un sentiment de compassion pour la fin tragique des deux amants provençaux.

Le Décaméron moralisé en France

Dans la transposition française du Décaméron, la nouvelle reprend sa valeur de récit édifiant. En effet, dans les traductions françaises, il y a condamnation du péché commis par la jeune femme. Les traducteurs insèrent leur condamnation par une morale, plus ou moins explicite, qui se présente sous la forme d'un commentaire dans l’édition Vérard de 1485 et d’une formule dans la version d'Antoine Le Maçon.

L’édition de 1485 est une adaptation libre du Décaméron, à tendance fortement moralisante. Les commentaires ajoutés étaient faussement attribués au premier traducteur du Décaméron, Laurent de Premierfait. En réalité, l’apparat moralisant a été introduit par l’imprimeur de l’édition, Antoine Vérard. L’éditeur fait le choix d’ajouter une morale explicite pour des finalités commerciales. En effet, les œuvres, tant anciennes que modernes, connaissent à cette époque une moralisation massive. Dans cette version, le commentaire moral est posé en glose du récit et il est introduit par une formule qui était typique dans les commentaires scolaires latins : « en ceste nouvelles est montré… ». Dans ce commentaire, caractérisé par un ton sentencieux et sévère, nous avons le résumé de l’histoire et le récit de la condamnation du vice. Selon quelques critiques c’est à partir de cette traduction infidèle du Décaméron que Marguerite de Navarre insérera dans son recueil de nouvelles, L’Heptaméron, des propos moralisants.

La traduction d'Antoine Le Maçon, beaucoup plus fidèle à l’œuvre italienne, présente un enseignement moral au début de la nouvelle, qui est exprimé sous la forme d’une formule : « Pour signifier en quelle fin peuvent encourir ceux qui aiment contre raison, faisant tort à l'amitié & au mariage ensemble ». Dans cette phrase nous pouvons remarquer la volonté de l’écrivain de donner un exemple aux lecteurs, exemple qui est considéré plus fructueux pour instruire le public contre les vices qu’une simple leçon de morale. Comme nous avons déjà remarqué (voir : La morale dans les pièces liminaires), la traduction de Le Maçon s’insère dans un contexte littéraire qui veut que le lecteur soit capable d’allégoriser lui-même ce qu'il lit, sans avoir besoin des commentaires directs des auteurs.

Le Décaméron moralisé en Italie

En 1554, en Italie, il y a une nouvelle édition du Décaméron. Le recueil de Boccace subit un travail de mise en vers qui confère une interprétation allégorique aux nouvelles. L'auteur de cette réécriture, Vincenzo Brugiantino, ajoute au début de chaque nouvelle une allégorie et un proverbe pour expliquer la nouvelle. En réalité, dans notre nouvelle, il souligne le fait que Monsieur De Rossillon a perdu son bon cœur pour punir la femme, et donc condamne la volonté de vengeance du mari plutôt que la trahison de la femme. À la fin de la nouvelle, Brugiantino demande, comme avait fait Boccace, de la compassion pour les victimes de l'histoire, et non pas des sentiments cruels.

Nouvelles et Histoires Tragiques

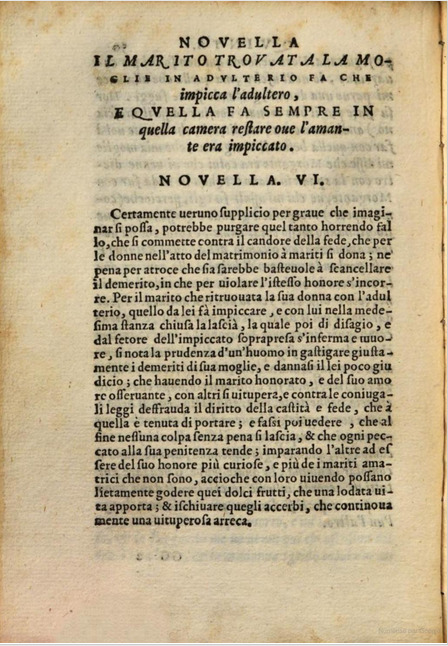

« D'une Gentilfemme Piedmontoise, qui surprinse en adultere, fut punie cruellement par son mary. » (Resumé de la quatrième histoire du deuxième livre des Histoires Tragiques de Pierre Boaistuau présent dans l'édition du 1568).

Dans le recueil de Nouvelles de Matteo Bandello, qui sert d'inspiration pour les histoires tragiques, chaque nouvelle est introduite par une lettre dédicatoire. Dans ces dédicaces l’écrivain italien insère les mémoires de sa vie à la cour et donne des références précises au faits historiques afin d’encadrer les nouvelles dans un contexte précis. Cet apparat de lettres est éliminé dans les traductions de Pierre Boaistuau et François de Belleforest, et aussi dans le travail de réécriture d'Ascanio Centorio degli Hortensii. À la place des lettres, les traducteurs insèrent des sommaires contenant l’interprétation morale de la nouvelle.

Sommaire de la quatrième nouvelle du deuxième livre des Histoires Tragiques de Pierre Boaistuau (édition du 1568).

L'intention moralisante des Histoires Tragiques

Les Histoires Tragiques appartiennent à l’âge de la Contre-réforme pour leur idéologie et à l’âge baroque pour leur goût esthétique. La volonté implicite de ce nouveau genre est celle d’instruire le public contre la déchéance morale de l’époque. L’histoire tragique raconte des épisodes sanglants, des crimes ou des coups de fortune. Pour justifier ces tableaux sordides, les auteurs leur donnent une valeur morale : il s’agit de montrer le vice pour en dégoûter les lecteurs et les conduire à préférer la vertu. Comme l’ensemble de la production romanesque de l’époque, ces histoires sont donc sensées édifier. Les caractéristiques des histoires tragiques révèlent une filiation avec l’exemplum latin, qui se caractérisait par le recours à l’auctoritas, à la présentation d’histoires réelles et à une narration qui visait à plaire et instruire.

Les sommaires français, qui se développent au fur des années jusqu’à devenir des véritables itinéraires interprétatifs, se caractérisent par le résumé de la narration mais surtout par l’individuation du péché et la description de ses conséquences funestes, qui servent à forger les bonnes mœurs de la société. Le noyau moral est enrichi de références au monde ancien et biblique. Dans le sommaire à la quatrième nouvelle, Boaistuau critique très sévèrement la trahison commise par la femme et approuve la punition qui lui a été infligée par le mari. Pour soutenir la « tresequitable » peine, Boaistuau donne l’exemple des punitions que les anciens romains infligeaient aux femmes infidèles, punitions qui pouvaient devenir des meurtres, comme dans le cas de l’histoire présente dans notre corpus.

La morale ne se limite pas à l’espace péritextuel, elle est en effet insérée aussi dans les nouvelles. Pendant la narration l’auteur prend la parole pour souligner l’exemplarité de la scène qu’il est en train de raconter et exhorte les lecteurs à en prendre exemple pour en éviter les conséquences : « si ceux qui font profession de semblable chose, y prenoyent exemple… ». L’exemplarité de la scène est soulignée aussi par les détails cruels et sanglants. La représentation de la violence criminelle relève de l’influence de l’esthétique baroque et vise à choquer le lecteur pour mieux lui représenter les conséquences des vices.

Sommaire de la sixième histoire du deuxième livre des Nouvelles de Ascanio Centorio degli Hortensi (édition du 1560).

L'intention moralisante dans les Nouvelles d'Ascanio Centorio degli Hortensii

Dans la dédicace à son œuvre, Ascanio Centorio degli Hortensii affirme d’avoir choisi, parmi les nouvelles de Bandello, les histoires les plus dignes et de les avoir enrichies de sens moraux. À la différence des traducteurs français, il n’insère pas ces enseignements dans les sommaires qui précèdent la nouvelle, où il résume simplement le contenu, mais il les ajoute à l’intérieur du récit, au mieux au tout début du récit. Il présente ses leçons de morale à travers des formules fixes qui peuvent selon le contexte louer ou condamner. Dans la nouvelle que nous avons choisie, il condamne férocement le péché de trahison de la femme. Centorio approuve, comme Boaistuau, la punition subie par la femme et son amant, parce qu’ils ont entaché la pureté du mariage. Il conclut son invective en conseillant les lecteurs d’éviter les vices acerbes et de jouir des doux fruits du mariage.

Canard

« Histoire véritable d'une femme qui a tué son mary, laquelle après exerça des cruatez inouïes sur son corps ».

(Resumé du canard présent dans la page de titre de 1625)

La morale dans les canards

Les canards, qui servent souvent de source d’inspiration pour les histoires tragiques, trouvent leur essor au XVIIe siècle. Ils s’insèrent dans le climat de la Contre-Réforme et visent à instruire le public à travers la description des punitions et des châtiments des pécheurs. Ils ont trois critères fondamentaux pour rendre plus efficace leur projet d’édification : l’actualité, la vérité et la présence d’une morale. Dans les canards sont racontés des faits tirés de l’actualité du temps, qui se caractérise par une forte dégradation des valeurs. L’ancrage dans la réalité sert à rendre plus efficace la narration, parce que les faits sont plus proches et compréhensibles pour le lecteur. Par exemple, notre canard, publié en 1625, propose une narrativisation d’un fait divers de la même année et il relate du procès subi par une femme accusée d’avoir tué son mari. Les narrateurs insèrent souvent dans le texte des témoignages qui servent à confirmer la véridicité du fait raconté. Dans notre canard, on note la présence de « trois tesmoins irreprochables ». La morale est souvent explicitée au début du canard, et nous y retrouvons des références au monde biblique et ancien.

Les canardiens, qui sont souvent des clercs, posent leur attention sur la punition du criminel et sur sa repentance finale, qui est toujours insérée dans une vision chrétienne. La femme du canard de notre corpus représente une exception dans ce schéma narratif. Contrairement aux canards traditionnels elle ne se repentit pas de son crime et ne demande pas la miséricorde divine, malgré les tentatives de conviction opéré par le clerc et le seigneur du village. Les châtiments décrits dans les canards sont publics, ce qui rentrent dans l’intérêt de la justice du temps qui proclame la volonté d’un retour à l’ordre après les guerres qui ont frappé la France. Comme les histoires tragiques, les faits sont narrés à travers détails cruels qui choquent le lecteur et l’instruisent.

4. L'expression lexicale du tragique dans les pages de titre

Le projet Tragiques Inventions se caractérise par l'élaboration d'un corpus qui met à disposition du public un large éventail de textes littéraires, produits au XVIe et XVIIe siècles. Comme le souligne le titre du projet, les œuvres qui ont été prises en considération pour cet espace numérique font ressortir la dimension dramatique des histoires narrées ; ainsi, le corpus proposé se teint-il de "tragique".

Avant de nous plonger dans l'analyse lexicale des œuvres concernées, s'articulant autour du domaine tragique, nous voudrions focaliser notre attention sur la valeur étymologique, sur l'essence, ainsi que sur la portée sémantique du terme qui nous intéresse. A cet égard, le mot "tragique" vient du latin tragicus, lui même formé à partir du grec ; d'après le Dictionnaire du Moyen Français, le terme renvoie en effet à tout ce « qui est propre à la tragédie » (Moyen Français, s.v. « tragique »). A l'aune de cette définition, le mot "tragique" s'inscrit donc, sous un angle général, dans les constants de ce genre théâtral, ayant ses racines dans l'antiquité. En France, au milieu du XVIe siècle, époque où l'on profite de la renaissance de la tragédie, le mot "tragique" prend son essor et commence à désigner, dans sa spécificité terminologique et littéraire, non seulement des événements imprégnés de pathétique, mais également des narrations à forte tension dramatique, s'appuyant notamment sur des scènes sanglantes.

Dans le sillage de ce petit panorama introductif et sur la base du parallélisme entre production italienne et française, nous nous concentrerons sur la valeur lexicale du tragique, concernant à la fois le niveau péritextuel des pages de titre et les récits des œuvres abordées dans ce site (nous avons sélectionné, à ce propos, des éditions représentatives des ouvrages du corpus). La réflexion sur laquelle nous nous pencherons pourra donc être résumée selon la question suivante : quel poids a été accordé au registre tragique-dramatique dans le Décaméron, dans les Histoires Tragiques et dans le canard choisi, au regard des intitulés et des contenus narratifs sélectionnés ?

Décaméron

L'intitulé caractérisant l'édition italienne (1510) et la traduction française (1552) de l'œuvre boccacienne ne donne aucune indication par rapport à l'atmosphère funeste, concernant, entre autres, l'une des nouvelles du recueil que nous avons sélectionnée pour notre corpus : l'histoire de Rossillon et Gardastain, faisant partie de la quatrième journée, liée, à son tour, aux amours malheureux. En effet, le titre « Dechamerone » / « Decameron », du grec déka (dix) et hēméron (jours), renvoie plutôt à l'architecture interne du chef-d'œuvre de Boccace (cent nouvelles, comme le souligne l'intitulé de l'édition italienne, relatées au cours de dix journées). Par rapport aux thématiques envahissant le recueil de l'écrivain florentin, le titre « Dechamerone » / « Decameron » montre donc son caractère énigmatique. De toute façon, l'absence de références tragiques explicites dans le titre relève, sans doute, du fait que l'œuvre en question met plus précisément l'accent sur la légèreté des histoires, reflétant d'ailleurs l'atmosphère idyllique, agréable du locus amoenus et l'utopie d'une nouvelle société, d'une nouvelle humanité (celle des devisants), valorisant le plaisir de l'existence.

Nouvelles - Histoires Tragiques

Contrairement aux pages de titre que nous venons d'analyser, les intitulés concernés diffèrent complètement l'un de l'autre. En ce qui concerne l'édition italienne du recueil de Bandello (1566), le titre de l'œuvre met en lumière le terme « Novelle », désignant une narration courte, axée sur des événements récents, soit tragiques soit facétieux. Il en ressort que cet intitulé fait appel au genre, à la structure narrative, caractérisant le recueil italien. En revanche, l'intitulé de la version française (1568) de Boaistuau et de Belleforest repose sur les mots « histoires » et « tragiques ». En particulier, la présence de l'adjectif « tragiques », suivant le substantif « histoires » témoigne de la mise en relief de récits funestes appartenant au recueil concerné. Aussi, le terme « tragique », étoffant le titre de cet ouvrage, anticipe-t-il, voire emphatise-t-il l'essence dramatique, ainsi que le caractère mystérieux du recueil, ayant le pouvoir de persuader le lecteur. Il est également intéressant d'observer la particularité des intitulés au pluriel (« Histoires Tragiques »; « Novelle ») qui valorisent la quintessence structurelle du « recueil », en tant que cohésion cohérente des diversités. Par ailleurs, en ce qui concerne l'expression française « Histoire tragique », il est important de remarquer qu'elle apparaît pour la première fois en 1559, précisément sous la plume de Pierre Boaistuau, qui combina ces termes pour intituler son ouvrage ; il s'agit notamment d'un recueil de six nouvelles, adaptées en langue française à partir des Novelle de Matteo Bandello.

Canard

L'« Histoire veritable d'une femme qui a tué son Mary, laquelle apres executa des cruautez inouïes sur son corps » est le titre long de ce canard anonyme et met bien en évidence le contenu dramatique du récit qu'il résume. Dans le titre de cette œuvre, le mot « tragique » se développe au détriment de l'allure mystérieuse qui caractérise les recueils de Boaistuau et de Belleforest ; à la faveur de mots-clés pertinents, substituant le terme en question, l'intitulé met au jour, voire explicite les traits sanglants de l'événement narré. Cet aspect accentue la crudité de la narration tragique et, partant, la dimension véridique de l'histoire, soulignée, d'ailleurs, par l'adjectif qualificatif « véritable ». En outre, il faut remarquer que le canard s'appuie notamment sur la narration de faits divers, projetés dans l'actualité. En ce qui concerne le récit choisi, cette particularité, liée à la contemporanéité des événements relatés, se dessine par la présence, dans l'incipit, de la date, concernant l'épisode sanglant (18 janvier 1625) ; le canard que nous avons pris en considération pour notre corpus date justement de l'année 1625. De surcroît, les traits de cet intitulé épousent parfaitement les caractéristiques de ce genre narratif; compte tenu de la dimension documentaire, valorisant la narration sanglante du canard, le titre de l'œuvre déploie tout son pouvoir communicatif et informatif, afin d'attirer l'attention d'un large public.

5. Traitement lexical du tragique dans les récits

Dans le sillage de la réflexion lexicale consacrée à la dimension dramatique, nous avons focalisé notre attention sur un choix d’intitulés, enrichissant les pages de titre de certaines éditions du Décaméron et des Nouvelles - Histoires Tragiques, ainsi que du canard inséré dans notre corpus.

Concentrons-nous sur l'expression lexicale du tragique dans les récits, autrement dit des pierres ‘’sanglantes’’ qui embellissent les collections du site. Tout en respectant le rapport symétrique entre pages de titre et histoires, nous avons pris en considération, pour les récits, les mêmes éditions des ouvrages concernés.

Décaméron

La nouvelle IX de la quatrième journée du Décaméron, liée aux amours malheureux, se caractérise par la présence de lieux communs spécifiques, nourrissant la dimension tragique du récit. Vengeance, punition, cœur mangé, ce sont les topoï principaux qui participent de la construction narrative du fait tragique , par rapport à l'histoire que nous avons prise en considération dans le corpus des Tragiques Inventions.

Le lexique du tragique n'est que peu représenté dans cette nouvelle. La présence de termes y renvoyant se manifeste essentiellement dans la scène où M. Gardastain est tué par son rival, M. Rossillon ; le terrible moment de l’histoire est rendu par l’expression « de ses propres mains luy arracha le cueur » / « colle propre mani il cuore gli trasse ». Les mots qui décrivent cette scène ne dramatisent pas complètement la fin cruelle que M. Gardastain a subie en raison de la jalousie de son adversaire. En effet, il semble que l'expression lexicale utilisée dans ce passage mette plutôt en évidence la valeur matérielle de l’action sanglante, à savoir de l'image violente du cœur présentée aux lecteurs. Ce dernier aspect caractérise également la fin tragique, touchant l’épouse de Rossillon ; à cet égard, l’expression « se meit quasi toute en pieces » / « ma quasi tutta si disfece » n’ennoblit pas la mort, le suicide dramatique de cette femme. Les mots soulignent, au contraire, l’aspect charnel, presque cynique, lié à ce décès tragique.

Les traits lexicaux se vident ainsi de leur portée tragique et emphatiques ; les expressions lexicales contribuent à la construction de la narration funeste et sanglante sans pourtant éveiller le pathos du tragique. À ce titre, les termes renvoyant au champ lexical de la mort (ex. "tuer", "mourir"), qui apparaissent dans la nouvelle (dans la production italienne comme dans sa version française) témoignent d'une altération de l'intensité de la scène dont le traitement lexical ne traduit pas l'exaltation tragique qui habite les protagonistes.

Nouvelles - Histoires Tragiques

La sixième nouvelle, caractérisant l’édition italienne (1566) du recueil de Bandello repose sur l’histoire d’une jeune femme piémontaise qui, ayant trompé son mari, est punie cruellement par son vieil époux. Ce qui caractérise majoritairement cette histoire, d’un point de vue tragique, est justement l’absence d’événements sanglants, ou plus précisément de scènes, faisant ressortir la brutalité sanglante, liée à la mort. Quoi qu’il en soit, dans ce récit l’auteur ne manque pas de donner une touche de cruauté par rapport à la fin tragique, frappant à la fois la jeune femme et son amant. À cet égard, la mort funeste des deux personnages, valorisant l’aspect dramatique de cette histoire, est exprimée à la faveur d’un lexique extrêmement simple, voire ordinaire ; en effet, les phrases désignant la scène meurtrière de la nouvelle, s’articulent notamment autour des termes « impiccare », « strangolare », « sofferire », « morire ». Tout en valorisant l’aspect violent de l’action, les mots que nous venons de mentionner témoignent de la sobriété de l’apparat lexical du tragique.

Cette simplicité n’appartient pas au registre que Boaistuau utilise dans la nouvelle IV, adaptée à partir du modèle italien et insérée dans cette édition de 1568 des Histoires Tragiques ; en effet, dans le récit de la version française, le champ lexical du tragique est nourri par un style fleuri, qui enrichit la portée linguistique de l’événement dramatique. Citons à cet égard un passage de l’advertissement au lecteur écrit par Boaistuau qui fait partie de l’édition de 1568 : « je ne me suis assujetti au style de Bandel : car sa phrase m’a semblé tant rude, ses termes impropres, […] j’ay eu plus cher la refondre tout de neuf, & la remettre en nouvelle forme, que me rendre si superstitieux imitateur, n’ayant seulement prins de luy, que le sujet de l’histoire, comme tu pourras aisément decouvrir, si tu es curieux de conferer mon style avec le sien» (P. Boaistuau, F. Belleforest, Histoires tragiques, éd. P. Rollet, Lyon, 1568, t. I, f. a 4 v°).

L’enrichissement apporté au vocabulaire renforce l’expression tragique du récit; les traits linguistiques liés à la dimension dramatique sont valorisés non seulement à la faveur d’un registre soutenu, mais aussi par l’usage de figures de style ; à ce titre, dans la partie finale de l’histoire, l’idée de la mort est rendue par le biais d'expressions euphémiques, telles que « arrest fatal », «[elle] rendit l’âme à Dieu »; de plus, les sentiments liés à la douleur et à la souffrance sont, par exemple, exprimés à travers la phrase « [ils] eurent refuge à leurs larmes ». Une particularité intéressante de cette nouvelle, toujours en ce qui concerne la portée lexicale du tragique, consiste en certaines expressions qui anticipent, dans le récit, la fin dramatique, réservée aux amants malheureux ; ainsi, les phrases «[…] appresta des confitures amères », ou bien « […] fit couster la vie » emphatisent-elles le moment funeste, tout en provoquant un effet d’attente chez le lecteur.

Canard

Comme nous l’avons déjà remarqué grâce à l’analyse de l’intitulé, le canard met en relief la narration de faits divers, axés sur l’actualité. Sur la base de la réflexion lexicale de l’incipit, nous avons souligné, entre autres, le caractère explicite de l’intitulé. En outre, le trait explicatif-informatif lié au titre reflète le niveau lexical du récit proprement dit ; en particulier, en ce qui concerne la narration du canard, le caractère explicatif du fait narré se combine avec le choix ponctuel de termes, d’expressions révélant, dans leur spécificité, la crudité et la cruauté terrifiantes de l’événement relaté. À cet égard, le choix lexical est étroitement lié à l’objectivisation mais également à la valorisation sanglante de la narration. Il en résulte que l’allure emphatique du lexique disparaît en faveur d’un langage concis, faisant pourtant ressortir l’essence cruelle du contenu narratif. Contrairement aux œuvres que nous avons abordées jusqu'à présent, dans lesquelles l’aspect sanglant, lié au domaine tragique est absent ou seulement accentué, le canard dépeint aux yeux du public un véritable tableau réaliste de la narration sanglante-violente, avec toutes ses nuances.

En particulier, par rapport au contenu du canard qui nous intéresse ici, l’idée de cruauté, voire de violence, est soutenue par la présence d’adjectifs qualificatifs ou appellatifs qui se répètent à plusieurs reprises dans le texte et qui participent, dans leur rudesse, du tragique ; ainsi, les expressions « monstres de nature », « monstre terrible », « mechante femme », « charogne », se référant à la femme accusée d’avoir tué son mari, montrent-elles le trait brutal, lié au champ lexical du tragique. De plus, le spectacle sanglant que ce récit offre au lecteur se caractérise par la mise en évidence de détails cruels, choquants, accompagnés d'un vocabulaire plutôt cinglant : « les mains encore toutes sanglantes », « boucherie », « charcuterie », « exercer des cruautez sur le corps », « executer sa rage par les parties honteuses qu’elle luy coupe ». Le registre adopté dans ce récit se vide des ornements, des embellissements de la langue pour rendre dans sa singularité lexicale un tragique qui se teint de « sanglant ».

Bibliographie

- Arnould J.-C., « L'impasse morale des histoires tragiques au XVIe siècle », Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance, n°57, 2003, p. 93-108.

- Ben Zayed In., « Repentir et discours moral dans les canards criminels des XVIe et XVIIe siècles », dans Liebel S. et Arnould J.-C. (dir.), Canards, occasionnels, éphémères : « information » et infralittérature en France à l’aube des temps modernes, Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en septembre 2018.

- Cremona N., « Pleines de chair et de sang» Poétique d'un «genre à succès »: l'histoire tragique (1559-1644), Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2009.

- Fumaroli M., L' Âge de l'éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l'époque classique, Genève, Droz, 1980.

- Loi N. I., « Riscrivere e rileggere Bandello. Il destino del paratesto tra Histoires Tragiques (1559) ed edizione milanese (1560)», dans Carrascón G. et Simbolotti C. (dir.), I novellieri italiani e la loro presenza nella cultura europea : rizomi e plinsesti rinascimentali, Torino, Academia University Press, 2015, p. 350-363.

- Sozzi L. (dir.), Storia europea della letteratura francese, « Dalle origini al Seicento », t. I, Torino, Einaudi, 2013.

- Viet N., « La fortune des morales finales dans les narrations brèves de la première Renaissance (1485-1536) : herméneutique et poétique des genres », Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 77, 2013, p. 113-129.

- Viet N., « Caméron, Décaméron, Heptaméron : la genèse de l’Heptaméron au miroir des traductions françaises de Boccace », Seizième Siècle, n° 8, 2012, p. 287-302.

- Ziercher E., « Histoires tragiques et formes narratives au XVIᵉ siècle », Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 73, 2011, p. 9-21.

Sitographie

- DMF: Dictionnaire du Moyen Français - ATILF-CNRS et Université de Lorraine : http://www.atilf.fr/dmf