Votre recherche dans le corpus : 221 résultats dans 5770 notices du site.Collection : 1838 : Réflexion politique et élaboration historique (1837-1839 : Vacances gouvernementales)

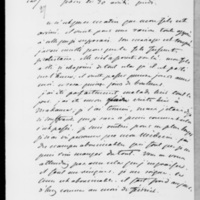

94. Paris, Mardi 17 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Votre programme de dîners me déroute mais Lisieux me parait nous rapprocher et j’y gagne je crois. Lady Granville est vraiment partie ce matin, je l’ai encore vue deux fois hier et j’ai revu M. Ellice ce qui me fait un gros plaisir. Je vais le faire bien parler en attendant j’ai eu une énorme lettre de Mad. de Flahaut pas mal amusante, mais plus remplie de petites tracasseries que d’autre chose. Les diplomates se font la petite guerre. L’Orient ne veut pas inviter l’Occident, ni aller. chez cet accident. Il y en a même qui ne se calment pas. La guerre de principes a commencé. Cela doit être fort ridicules. nous soutenons les mêmes principes lorsque j’étais à Londres, mais les représentants constitutionnels trouvaient à manger et à danser chez moi comme les autres. Le bal du Maréchal Soult a été fort ridicule il avait invité le Lord Maire et sa femme, gens qui ne passent jamais le Temple-Bar. Et il a été plein d’attentions pour la Lady Mairesse. Vous ne sauriez croire comme cela est drôle en Angleterre. On a trouvé sa maison fort mesquine ; le seul luxe remarqué a été des bouquets offerts aux femmes et on a dit qu’il avait mis quatre cent mille francs en bouquets. Ni lui, ni les Sébastiani n’ont invité une seule fois M. de Flahaut a dîné vous concevez la fureur de Marguerite. Le Duc de Nemours a déplu généralement, à tout le monde. On le trouve mal élevé et sot. Ceci ne vient pas de Marguerite. M. de Fabricius m’a fait savoir hier que le grand Duc avait renoncé à visiter la Hollande. Son indisposition se prolonge à Copenhague, et l’Empereur veut qu’il se trouve demain à Toeplitz ! Je n’ai rien de direct.

J’écris aujourd’hui à mon mari en adressant ma lettre à mon frère. Ce voyage manqué ou tronqué est une fort désagréable affaire pour mon mari. On dira que c’est maladroit et qu’un vrai Russe n’aurait par été aussi gauche. Quelque absurde que ceci vous paraisse, je vous dis vrai. Nous verrons les conséquences. J’attends M. Molé ce matin, et puis j’irai à Auteuil si j’en ai le temps. Voici qu’on m’interrompt. Adieu. Adieu.

Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique

94. Val Richer, Vendredi 20 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je vous prends en inexactitude. Votre lettre d’hier est 96. Elle ne doit être que 95. L’erreur me convient car je pourrais bien en avoir commis quelqu’une dans ma vie vagabonde. J’avais oublié le petit papier sur lequel je note mes numéros. Dites-moi si je suis dans l’ordre 96. J’ai écrit sur le champ pour votre précepteur. Je crains que le jeune homme auquel j’ai pensé ne soit placé ou parti. Ill conviendrait parfaitement. Dans la prévoyance qu’il ne pourrait pas, je m’adresse au précepteur de mon fils, que j’ai mis à la tête d’un des plus grands collèges de Paris, et je le charge de chercher en toute hâte. S’il trouve, il enverra, le jeune homme trouvé chez M. Ellice, & il ira en même temps vous dire qui il a trouvé. J’ai pleine confiance dans son zèle et dans son jugement. Cependant je ne réponds de la main de personne comme de la mienne. Je voudrais bien faire ce qui vous fait plaisir.

Je suis bien aise d’être revenu ici. Tous ces dîners commençaient à me fatiguer, physiquement et moralement. J’en ai encore un lundi à Lisieux mais un petit dîner. Parmi tous ses mérites, mon voyage à Paris aura celui de couper cours à cette vogue de réunions et d’invitations. Je les voyais pleuvoir. On sera forcé de s’interrompre, & après on n’y pensera plus. La modification Tory du Cabinet anglais, me paraît toujours bien. Le renversement complet me semble pas possible, et pour la transaction, je ne la comprends guère avant que les questions d’Irlande soient vidées. Du reste, M. Ellice en sait plus que moi. Je ne crois pas tout ce que disent les gens qui savent ; mais je n’ai pas la prétention de savoir mieux qu’eux. M. de Stackelberg ne m’étonne pas du tout. Il y a certainement un tel intermédiaire, & je lui ai trouvé deux ou trois fois le ton d’un homme, qui n’est pas étranger à toute importance pratique. Si cela est, il n’a pas encore fait une bonne campagne cette année. Je ne sais si les affaires d’Isabelle avancent ; mais celles de Don Carlos reculent évidemment.

Faites votre course à Versailles, la semaine prochaine. Je ne pourrais probablement pas la faire avec vous. Le jury me retiendra souvent toute la matinée. Mais nous aurons toujours la soirée. Je suis bien aise que M. Molé soit venu vous voir. Je m’en fie à vous pour le faire revenir. Vous êtes habile pour plaire. Il me semble que voilà votre Grand Duc guéri. Les journaux le remettent en voyage. Je le plains d’avoir peur de son père. Ce qu’on vous dit de l’Empereur m’est revenu encore de plusieurs côtés. La prédiction du duc de Mortemart se vérifiera. Si votre Impératrice mourrait l’agitation serait grande parmi les Princesses à marier. L’Empereur chercherait-il bientôt.

10 heures

Voilà le vrai n° 96. Vous vous êtes corrigée, vous-même. Il est charmant ce N° là, charmant par votre joie. C’est le sort qui m’a mis du jury. Je suis sur la liste générale comme tous les électeurs. On en tire au sort un certain nombre. Le sort vient de me désigner. Il est plein d’intelligence. Soyez tranquille ; une fois à Paris, je ne vous parlerai pas de constitution. Adieu. Adieu. G.

95. Paris, Mercredi 18 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Ah qu’il me faudra une bonne lettre demain pour me faire oublier la mauvaise lettre de ce matin ! Quand on n’a qu’une lettre pour le plaisir de toute une journée convenez que la taille de la vôtre est tout à fait J’attendrai donc. inconvenante Hier j’ai eu matin longue visite de M. Molé. Après quoi j’ai mené à Auteuil M. Ellice que j’avais enfermé avec Marie pendant mon tête à tête avec le président du conseil. Ellice n’a pas cessé de parler un seul instant pendant une promenade de deux heures. A propos & pour expédier tout de suite le plus pressé, pouvez-vous me faire une grande grâce ? Mais il me le faut tout de suite, ou que vous me disiez tout de suite que vous ne le pouvez pas. Pouvez-vous me procurer un homme de 20 à 30 ans pas plus, qui soit en même temps instituteur & même (tutor and companion) d’un garçon de 15 ans. Qui ne sache pas un mot d’Anglais, qui enseigne à cet enfant, la langue française à l’entretienne d’histoire, qui ne le quitte pas un instant, qui fasse au besoin avec lui quelques courses aux environs de Paris ? Enfin un homme actif, gai & sûr. Cette tutelle ne doit durer que quatre mois, peut être un peu plus. Le petit garçon Lord Coke fils du Earl of Leicester sera établie aux environs de Paris dans une famille française, tout cela est déjà réglé, il ne manque donc que ce précepteur. Nous ne le voulons pas pédant, pas trop doctrinaire. Le but du séjour de cet enfant ici est tout simplement d’apprendre bien le français et de savoir quelque chose de plus que faire des latin verses. Si M. l’instituteur peut par dessus le marché l’entretenir dans l’habitude du Latin il n’y aurait mais cela n’est pas essentiel pas de mal, l’essentiel est le français, la surveillance et l’entrain. Si vous connaissez une espèce qui répond à ces exigence. Ayez la bonté de lui écrire pour qu’il se rende de suite à l’hôtel Bristol place Vendôme chez M. Ellice de votre part. La question pécuniaire sera largement réglée, le jeune homme est héritier d’une fortune de 50 m £ de rente ! Vous savez ce que vent dire £ ? Des guinées. Vous me ferez un grand grand plaisir. Mandez-moi aussi l’adresse du précepteur. Je me suis chargée de cette affaire croyant que par vous tout se pouvait

Il m’est impossible de vous redire tout ce que m’a dit Ellice. C’est trop. Le plus important, est le remaniement positif, selon lui, du ministère, dans quel sens ? C’est ce qui restera à voir vraisemblablement plus Torry que Whig. Il déteste Palmerston et dit que Lord Melbourne le déteste aussi. M. Molé ne l’aime pas trop. M. Molé m’a conté bien des choses qui m’intéressent. Une conspiration avortée à Varsovie. Défaites de nos troupes dans l’Abazie. L’Empereur, d’une activité qu’ on qualifie étrangement. Et puis une drôle de chose, M. de Stackelberg intermetteur des secours aux Carlistes d’Espagne. Cela quoique il l’affirme, je ne puis pas le croire. Il a l’air d’en être bien sûr. Nous avons causé de tout. Il n’a pas d’inquiétude pour l’Orient du moins pas pour le moment. Il est content de l’Angleterre sur ce point. il me semble que je vous ai redit en gros, tout ce que je sais. Je m’en vais dîner aujourd’hui à Auteuil, je médite une fuite à Varsailles avec Ellice & Aston. Ce sera dans la semaine prochaine. pour y passer trois jours. Le Maréchal sera ici je crois le 25. Le duc de Nemours demain.

Adieu. Je voudrais bien vous faire comprendre combien vous me manquez. Combien j’ai des moments de tristesse de mélancolie affreuse, mais il ne faut pas trop vous le dire. Adieu. Adieu.

J’ai eu une lettre encore de la Duchesse de Talleyrand. Elle est insatiable. Elle veut des nouvelles et m’en donne de son côté de tout à fait saugrenues, sa meilleure source est M. Jennison. Imaginez. Quelle chute !

Mots-clés : Diplomatie, Pédagogie, Politique (Angleterre)

95. Val Richer, Vendredi 20 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je ne commençais jamais à vous écrire qu’avec un sentiment triste. Il diminuait en vous écrivant ; mais au premier moment, je sentais si amèrement la séparation ! Aujourd’hui, j’ai le cœur joyeux. Et je l’aurai plus joyeux à chaque lettre. Je suis en voyage. Je marche vers vous. La malle poste a fait, dans son itinéraire, un changement qui me plaît fort. Elle partait de Lisieux à 2 heures et s’arrêtait une heure en route à Evreux. Cette heure là m’était insupportable. Maintenant elle part à 4 heures et ne s’arrête plus du tout. Une fois monté en voiture le 30, je n’en descendrai que le 31, dix minutes après avoir passé sous vos fenêtres, dans les Champs Elysées. J’aime que vous soyez toujours sur mon chemin. Il fait beau ; mais le chaud n’est pas revenu. Je ne veux pas qu’il revienne. Je ne veux pas que vous vous pâmiez de fatigue pendant que je serai à Paris. Vous est-il resté de cette chaleur encore un peu plus de faiblesse ? J’espère que non.

Avez-vous recommencé à manger ? Si vous saviez quels appétits je vois en Normandie ! C’est grand dommage que je ne dîne pas avec vous. Je suis sûr que je vous ferais manger le double. Le Ministère anglais a raison de ne pas vouloir que Lord Durham étale à Quebec ses bijoux. On est trop heureux d’avoir de pareils préjugés populaires à ménager. Mais convenez qu’il n’y a qu’heur et malheur. Je ne sais ce qu’a été le procès de ce M. Turton ; mais je doute qu’il ait pu être plus scandaleux que celui de Lord Melbourne contre M. Norton. Et Lord Melbourne chassera M. Turton à cause de son procès. A la vérité Lord Melbourne a gagné le sien. A propos, quel est le Hügel qui s’est battu à Stuttgart avec Mühlinen ? Est-ce le diplomate ou le voyageur ? Voici la filiation de mon à propos. Un procès scandaleux ; un scandale sans procès ; Lady Elizabeth Harcourt ; Hügel, le voyageur Adieu pour ce soir. Je vais me coucher. Je suis encore enrhumé du cerveau. C’est un grand ennui. Adieu pourtant.

Samedi 7 h. 1/2

Pourquoi M. Ellice vient-il à Paris en ce moment où il n’y a personne ? Je ne lui vois aucune raison d’amusement, de société. Y en a-t-il quelqu’une d’affaire ? Tient-il plutôt à telle ou telle partie du Cabinet qu’à telle autre ? Je ne sais pourquoi je vous fais ces questions. Je ne veux plus vous faire de questions ! Dans dix jours, vos réponses me viendront bien plus agréablement. Oui, dans dix jours. Que nous sommes de chétives créatures, à la merci de nos impressions. Ces dix jours ne me paraissent rien du tout. Et pourtant Dieu sait si je les vois s’écouler impatiemment. Mais il y a une impatience joyeuse qui abrège le temps. C’est la mienne aujourd’hui. En conscience, vous ne pouvez exiger d’Appony qu’il aime les Russes. L’Autriche me paraît dans cette désagréable position d’être essentiellement gouvernée dans sa politique par la crainte, crainte russe, crainte française, crainte pour l’Orient, crainte pour l’Italie ; en Allemagne même, un peu de crainte Prussienne. Le mouvement ascendant n’est pas de son côté. Mais que tout est lent pour les grandes choses ! Depuis le 17e siècle, l’Autriche décline. Elle en a pour longtemps à décliner de la sorte.

10 h.

J’ai tort. C’est vrai. Vous avez eu bien des représentants constitutionnels à faire danser. Et Léopold a tort aussi, et bien plus tort de ne pas revenir vous voir. Je suis charmé que M. Ellice reste jusqu’à mon arrivée. Il m’enseignera notre Ministère, comme M. Croker notre révolution. Adieu. Nous irons prendre de l’air ensemble à Longchamp.

96. Paris, Jeudi 19 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Ah la Charmante nouvelle ! Si charmante que je n’ai d’abord pas pu la comprendre. à moi aussi elle va m’ôter la parole. Comme on connait peu sa destinée ! Pouvais-je croire que les conseils généraux me donneraient jamais une grande joie ? J’ai fait ma promenade à Longchamp hier avec M. Ellice. Il m’a raconté toute l’affaire de Lord Durham. Elle n’est encore qu’à son début. Dieu sait comment cela finira. Il a imaginé d’emmener avec lui ce M. Turton et un M. Wakefield qui ont tous deux eu des procès pour des femmes, & le second même à subi trois ans de prison for seduction. Il jure qu’il quitte le Canada si on le sépare de ces bijoux et les ministres sont résolus à ne pas permettre qu’ils y restent officiellement. Or Lord Durham n’a eu rien de plus pressé que de leur donner des emplois & de le publier dans les journaux de Quebec. Ce sont tous deux des hommes de beaucoup d’esprit et de mérite, mais le préjugé anglais ne permet pas qu’ils aient jamais d’emploi publié. C’est une difficile affaire entre le gouvernement & l’autocrate du Canada.

J’ai été dîner à Auteuil. Il n’y avait que M. Armin. Je me suis trouvé parfaitement at home. De l’Allemand, de la diplomatie, cela m’a convenu tout à fait. Je suis restée jusqu’à neuf heures & demi et je ne suis rentrée que pour me coucher. Appony est très peu avec des Russes, cela perce dans chaque parole M. de Metternich n’a vu dans le voyage à Stockholm qu’un caprice du moment. Il cherche à faire partager cette conviction. ici où l’on a été un peu effarouchée de la fantaisie impériale. Je relis votre lettre, cette jolie lettre. Ce n’est pas les conseils généraux ; c’est le jury qui vous amène. Comment êtes-vous de cela aussi ? Quelle drôle de chose. Vous m’expliquerez cela ; par lettre je vous prie, car depuis nous aurons mieux à nous dire. Je suis déjà jalouse de tous les moments pendant ces quinze jours et je ne veux pas me perdre à m’instruire en matière de constitution. Je voudrais vous dire quelque chose, et je ne pense qu’au 31 juillet. C’est si inattendu, si ravissant. Quel plaisir ! J’attends aujourd’hui des nouvelles anglaises. Quelques petits attachés des Ambassadeurs extraordinaires arrivés à Paris racontent que tous les ambassadeurs sont mécontents du peu de politesses qu’on leur témoigne à la cour. J’attends avec impatience le retour de Palmella & de Brignoles, je me trompe, je n’attends plus avec impatience que le juré.

Adieu. Adieu que ce sera charmant !

Mots-clés : Réseau social et politique

96. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Mon rhume de cerveau s’en va. Je ne vous éternuerai pas au nez en arrivant. Le serein, dans ce pays-ci est une véritable pluie. Je le dédaignais trop. Depuis deux jours, j’y ai pris garde, je suis rentré de bonne heure et je m’en trouve très bien. Mes enfants y ont gagné une plus longue lecture, des Tales of the Crusaders de Walter Scott. C’est leur grand plaisir du soir. Plaisir d’une vivacité singulière. Les impressions vives, des hommes causent toujours un peu d’inquiétude. Elles auront des conséquences. Celles des enfants n’en ont point. Le plaisir passé, tout est fini. Aussi le spectacle en est très agréable. Hier soit le charme du sujet, soit vraiment le mérite du lecteur, ma petite Pauline s’est écriée tout à coup avec ravissement : " Mon père, que tu lis bien." Et je l’ai embrassée de tout mon cœur. C’est charmant d’être loué par ses enfants.

Je suis bien aise que M. Ellice reste à Paris jusqu’à mon arrivée. J’aurai peut-être aujourd’hui ou demain une réponse sur sa commission. Vous ai-je dit que j’avais dit à M. Lorain, proviseur du Collège St Louis et mon délégué pour cette affaire de passer chez vous, dès qu’il aurait trouvé quelqu’un pour vous donner l’adresse du précepteur et quelques renseignements à son sujet ? Savez-vous les détails de la conclusion ou à peu près du différend entre Berlin et Rome ? La Cour de Rome s’est conduite avec une Sagesse et une habileté consommée. Après avoir publiquement donné sur les doigts au Roi de Prusse, qu’elle prenait en flagrant délit de mensonge et de violence, elle a, sans la moindre humeur, engagé M. de Buntzen à aller un peu se promener un peu loin. Puis elle a vertement tancé l’archevêque de Posen, lui a demandé de quoi il le mêlait de vouloir imiter l’archevêque de Cologne, & lui a ordonné de se tenir tranquille et d’obéir au Roi, comme par le passé. Puis elle a reconnu l’administration provisoire du Diocèse de Cologne nécessaire à défaut de l’archevêque absent en voyage, n’importe où. Puis enfin, elle a dit au Roi qu’elle avait pourvu à tout, qu’il pouvait garder l’archevêque en prison tant qu’il voudrait, qu’elle n’en parlerait plus, que le jour où il ne se soucierait plus de garder l’archevêque, elle l’en débarrasserait en le faisant Cardinal. Voilà le bruit fini, la contagion arrêté, & le Roi de Prusse obligé d’être content, quoique déjoué dans ses petits arrangements secrets avec quelques uns de ses Évêques et fort embarrassé de son prisonnier. Rome n’eût pas mieux fait, il y a cinq cents ans. A la vérité, elle ne se se serait probablement pas contentée à si bon marché.

10 h. ¼

Le N°98 m’arrive entre une visite qui s’en va et une visite qui vient. Vous savez que le Dimanche est mon jour de corvée. J’aurai beaucoup de monde aujourd’hui, à cause de mon prochain départ. Car je pars le 30 et je serai rue de la Charte, le 31. Je devais en effet prendre le 5 août la société des Antiquaires, mais sa séance est remise à le fin d’août, toujours à cause de mon départ. Il a dérangé beaucoup de choses et de gens. Mais ce qu’il arrange, choses et gens, vaut mieux que ce qu’il dérange. Je vois à ma visite. Adieu. Here’s the place exactly. G.

97. Paris, Vendredi 20 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je ne fais que penser à votre belle institution du jury. J’ai pour elle un grand respect. J’ai passé ma matinée hier à Longchamp. M. Ellice, M Granville et le petit Howard sont venus m’y trouver, j’ai ramené Ellice à Paris, il est revenu chez moi le soir ainsi que la petite princesse, les Durazzo & &. Lorsque j’ai dit à Ellice que vous serez ici le 31 il a décidé de remettre son départ pour vous attendre en vérité il est très curieux à écouter sur toute chose, et il bavarde comme je n’ai jamais entendu bavarder, on tire de lui tout ce qu’on veut. Ne croyez pas que le duc de Sussex sont ici comme le racontent vos journaux. Il ne bouge pas de Londres et il boude les ministres parcequ’ils ne veulent pas lui donner d’argent. Sir George Villers est arrivé hier de Madrid.

Pourquoi croyez-vous que je vous ai dit une bêtise en vous disant que je recevrais les représentants constitutionnels ? Vous oubliez que mon temps à été longtemps, et que je suis restée jusqu’en 34. En 34 donc j’ai fait dîner Miraflores, ambassadeur de Christine, & danser Van de Weyer, ministre de la révolution Belge. J’espère que c’est du libéralisme, nous avons cru que ce serait le pousser trop loin de faire manger le petit van de Weyer. Et puisque je parle de la Belgique, quand je me suis plaint que Léopold ne venait pas chez moi, c’est qu’il y est venu jus qu’à présent lorsqu’il était à Paris. Il cesse tout bonnement parce qu’il sait que j’ai perdu mon importance, jusqu’à l’année dernière il s’imaginait que je l’avais conservée. Pas de nouvelle de mon mari, rien du tout. Rien sur les mouvements du grand duc rien de nulle part le monde est fort ennuyeux. Je vous quitte pour Longchamp. J’y prends du bon air. Adieu. Adieu. dans onze jours !

Mots-clés : Diplomatie, Discours autobiographique

97. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Ma corvée est finie. Ce n’est certes pas la solitude que je suis venu chercher ici. Je suis charmé de la vôtre. J’en profiterai. Je fais de charmants projets. Je fais des vœux pour que le temps se maintienne tel qu’il est aujourd’hui beau et pas chaud. Un de mes voisins de ce matin me l’a promis. " C’est, dit-il, le combat de la lune." Ce sera la lune de miel.

Je regrette que vous n’ayez pas vu M. Villers. Il aime à parler et il doit être curieux à entendre sur l’Espagne. Il a joué là un jeu bien brouillé. Quel triste sort que celui des pays faibles ! Le théâtre des intrigues rivales des grands pays quand ils ne sent pas celui de leurs guerres : jouet ou champ de bataille et toujours victime. Il ne faut pas être petit, et il faut être bon pour les petits. Je crois que c’est pour vous que M. Ellice est venu à Paris. Il me semble qu’il passe sa vie chez vous. Il a de l’esprit et il est très au courant. Comment un homme d’esprit comme lui ne s’aperçoit-il pas que tout en causant, & vous plaisant avec lui, vous ne lui portez pas grande considération ? Et s’il s’en aperçoit, comment s’en arrange-t-il ? Mais il est de ceux qui s’arrangent de tout ce qui les sert ou les amuse. Vous avez un grand talent pour traiter avec ces hommes-là. Vous les attirez sans les laisser tout à fait approcher. Vous leur plaisez et vous leur donnez le plaisir de vous plaire, mais toujours d’un peu loin. C’est votre histoire avec Thiers. En entendez-vous dire quelque chose? Ne trouvez-vous pas que le Maréchal Soult abuse de sa fortune ? Ces visites partout, ces acclamations de tous les jours, cette perpétuelle exhibition, combien de temps cela peut-il durer en Angleterre ? Chez nous, ce serait déjà fini usé. Et vous qui n’aimez pas les répétitions et les longues choses vous n’êtes donc pas Anglaise par là ? Il y a bien des côtés par où vous ne l’êtes pas. Vous avez le cœur plus anglais que l’esprit.

Du reste j’ai un de mes voisins qui arrivait d’Angleterre et qui vous charmerait à entendre, cinq minutes je veux dire car vous ne vous en accommoderiez pas plus longtemps. C’est le plus grand manufacturier du pays ; il est allé parcourir l’Angleterre pour ses affaires ; et malgré les rivalités d’argent, il en est dans un enthousiasme inépuisable ; il professe, il prêche la richesse, la propreté, l’élégance, la grandeur, l’esprit d’ordre, le bon jugement, les bonnes auberges. Je l’écoutais l’autre jour avec le plaisir de vous entendre donner raison. C’est lui qui m’a donné à dîner à Combrée avec 80 amis. Et son toast et son speech en mon honneur valaient son admiration pour l’Angleterre.

9 heures 1/2

93 méritait d’être brûlé vif. Je n’ai fait que mon devoir. Je trouve comme vous, que nous nous adressons de sottes lettres. Si elles pouvaient ressembler à nos conversations, elles seraient charmantes. Ah, nos conversations ? Nous les retrouverons de demain, en huit, pour quinze jours. Que ce sera court, & immense ! Vous y pensez, dites-vous, plus que moi. Je le veux bien, mais je le nie. J’y pense toujours. Ajoutez quelque chose à cela. Je vous en prie ; ayez des caprices ; ne vous laissez gouverner par personne en mon absence. Je ne vous le pardonnerais pas. C’est peut-être un des signes les plus assurés de l’affection que de se laisser gouverner. On ne remet sa liberté qu’à celui qu’on aime plus que soi-même, en qui on se confie plus qu’en soi-même. Redites-moi de vous gouverner.

Je n’ai pas encore de réponse pour le précepteur, vous l’aurez probablement avant moi. Vous ne savez pas combien je voudrais faire, à l’instant même ce que vous désirez. Si je pouvais le faire toujours moi-même, j’en serais sûr. Mais de loin, mais forcé de mettre un esprit au bout de mon esprit, des mains au bout de mes mains, tout est long, & je m’impatiente autant que vous. Adieu. Comment va Marie ? Dites-lui au moins une fois avant mon arrivée que je vous ai demandé de ses nouvelles. Adieu. Lundi prochain, je serai sur la route de Paris. Je vous porterai moi-même mon adieu. G.

98_1. Val Richer, Mercredi 25 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je voudrais vous envoyer de mon sommeil. Je suis sûr qu’il vous ferait grand bien. Pour moi, c’est ma vie, sauf les journées, vous devez avoir moins de bruit rue de la Charte que rue de Rivoli. A quelle époque comptez-vous retourner à la Terrasse ? Ne me répondez pas. Vous me direz tout le 31. Que de choses pour le 31 ! C’est un grand pouvoir Madame, que de répandre, sur un petit point du temps, tant d’espérance et de charme. Le monde entier se cotiserait en vain pour me donner, en bien des années, ce que j’attends, ce que j’aurai de vous ce jour-là. Et ce jour-là ne sera pas le seul. Le jury, qui nous vaut ces excellents moments nous en ôtera bien quelques uns. On tire au sort chaque matin les jurés qui doivent siéger dans la journée. Quand le sort me désignera, toute ma matinée pourra bien être prise. Mais, alors même, nous aurons la soirée ! Et le sort ne me désignera pas toujours. Et quelquefois, je me ferai récuser. Je vous parle là comme si vous étiez versée dans la procédure criminelle. Mon plaisir à part, je fais bien d’aller au Jury. L’amiral Duperré, qui avait été appelé il y a trois semaines, s’est excusé pour cause ou sous prétexte de santé, et comme Pair. Les Magistrats et les autres jurés ont trouvé cela mauvais, et je sais qu’on a dit : " Nous verrons si M. Guizot en fera autant." Je n’en ferai pas autant.

Je ne m’étonne pas que vous vous ennuyiez à Auteuil. Quels que soient les visiteurs, on s’ennuie partout où les maîtres de la maison sont ennuyeux. Ce qui fait l’agrément ou l’ennui d’une maison c’est bien moins ceux qui l’ont, que ceux qui l’habitent et y reçoivent. On m’écrit aussi que les Ministres ne savent comment tenir leur parole au comité Appony pour l’hôtel de la rue de Grenelle. Cela commence à se savoir et on en parle. Vous pourriez bien un de ces jours le trouver dans les petits journaux. Puisque, au pied du mur, vous n’avez pas plus d’envie de voir Versailles, je ne regrette pas que vous n’y alliez pas. Non que la chose ne soit belle et digne de vos yeux ; mais malgré les petites voitures, c’est très fatigant, & vous seriez bientôt excédée. Ma présomption est grande. Si j’y étais avec vous, je ne craindrais pas votre fatigue. Vous me direz si j’ai tort.

10 heures

Le N° 101 m’arrive par un grand orage. Il n’est pourtant pas orageux du tout. Quand votre nuit est mauvaise, vous faites fort bien de dormir tard. Cependant, je suis décidé à faire la part de la paresse très petite. Je ne suis point paresseux ; mais je m’écrie aussi, quel bonheur ! Il est sûr que la perspective du 31 fait aux lettres un peu de tort. Vous avez raison. Le Duc de Sussex a peu d’esprit, moins esprit que le Pape. Certainement l’esprit est rare en ce monde. Et il me semble qu’il s’en en va plus qu’il n’y en vient. J’en serais fâché. Je n’ai nulle envie de laisser le monde en déclin après moi. Adieu. Mercredi prochain, je serai établi dans mon bonheur. Adieu. G.

Mots-clés : Relation François-Dorothée, Réseau social et politique

98. Lisieux, Mardi 24 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je persiste dans mon erreur. Je mets 98 comme si 93 avait été à sa place. Je suis encore venu dîner ici. C’est une singulière chose, qu’un pays démocratique. Tout le monde est shy avec un Ministre et shy avec humeur. Je ne suis plus ministre, mais je l’ai été et on croit que je le serai encore. Tout le monde veut être et avoir été bien pour moi, et avec moi, et croit pouvoir l’être sans embarras. Je n’ai jamais été plus entouré. Hier, à dîner, tout-à-coup, au milieu des 24 personnes qui étaient à table avec moi, comme je m’ennuyais fort l’idée m’est venu du plaisir que j’aurais si j’étais seul à table avec vous, à dîner je ne sais où. Le rouge m’a monté au visage. Ma voisine, la maîtresse de la maison l’a remarqué : " Est-ce que vous êtes souffrant ? Vous avez trop chaud. " J’ai eu beau dire que non. On a ouvert toutes les fenêtres. On m’a demandé dix fois, si j’étais encore incommodé, si j’allais mieux &, Dans huit jours, mon plaisir ne sera pas en idée. Je crois en vérité que le rouge me gagne encore en y pensant. M. Génie vient en effet passer avec moi Samedi et Dimanche. J’espère qu’il m’apportera quelque chose de vous. Je suis avide et toujours avide, en dépit du 31. Je serai très avide le 31 et tous les jours suivants. Je ne m’étonne pas que M. Villers ait mauvais ton. Il a mené à Madrid une vie fort légère, et les galanteries espagnoles n’ont bon ton, je crois, que dans les romances du Cid. Avez-vous jamais lu ces vieilles romances du Cid et de tous les héros Espagnols de son temps ? C’est très joli d’une élégance et d’une simplicité charmante. Il y a quelque chose de très agréable, de mon avis, dans une grande élégance d’esprit et de cœur une à une grande simplicité de vie matérielle. C’est souvent le mérite de l’antiquité grecque et de l’Europe du moyen-âge.

Je persiste à croire qu’Ellice est venu à Paris pour autre chose encore que pour vous et pour ne pas voter sur Lord Durham. Si vous avez quelque bon endroit où il vous plaise d’aller passer les trois journées, faites le, sauf cela, vous pouvez, ce me semble rester chez vous sans autre inconvénient que le bruit. A la vérité, il sera grand là où vous êtes. La poussière vous incommode-t-elle ? Je ne pensais pas qu’on arrose. Vous vous promenez donc toujours le soir sur la route de Neuilly.

J’y vais tous les soirs. Adieu. Je repars pour le Val-Richer, & ; je n’en sortirai plus que lundi prochain. Mon rhume n’est rien. Et je n’en aurai pas la moindre trace mardi. Adieu. G.

98. Paris, Samedi 21 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je vous remercie d’avoir fait vos calculs de façon à ne pas me laisser manquer de lettre. Je vous remercie aussi de ce que vous me permettez au sujet du précepteur pour Lord Coke. C’est un enfant charmant. Le type des beaux enfants de l’aristocratie anglaise. Je suis sûre qu’il vous plaira. Quelle belle race que ces Anglais ! Et les enfants qui naissent en Angleterre sont comme cela, étaient comme cela ! J’ai eu hier une lettre de mon frère un peu meilleure que les autres. L’Empereur venait d’arriver au château de Furtustein " il est content de la Pologne, il a été bon pour tous sans se faire illusion." L’Impératrice très faible. Je n’ai vu hier qu’Ellice dans ma longue matinée de Longchamp. Il m’est venu du monde en ville, sur lequel je ne regrette que M. Villers. M. Molé me mande que le grand Duc est arrivé à Lubeck très souffrant et faible. Du reste, no new whatever.

Je mène une vie très solitaire depuis que je ne reçois plus le soir et que ma matinée se passe hors de Paris. Je me couche à 10 heures après une promenade en calèche et cette promenade je la fais invariablement sur la route de Neuilly, la seule praticable puisqu’elle est arrosée ! J’ai lu dans les journaux ce matin, que la réunion de savants à Caen est fixée au 8 août & que vous devez la présider. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous m’avez juré que vous étiez du jury. Je suis extrêmement refroidie sur la partie à Versailles. Vous ne sauriez croire comme je déteste de me déplacer, comme je crains l’inconnu, un mauvais lit. Je ne suis pas difficile, mais mes conforts me sont nécessaires. Je m’engage très lestement pour ce qui est dans l’avenir, mais quand le moment de l’exécution arrive cela me devient insupportable. Je crois que cela s’appelle de la vieillesse.

Adieu, je suis enchantée de vous savoir sorti de vos dîners, il m’en revenait de pauvres lettres. Au reste depuis que j’ai le 31 devant moi, je suis devenue fort accommodante ! Adieu. Adieu. Je ne pense qu’à mardi 31.

99. Val Richer, Mercredi 25 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Que nous sommes mobiles ! Moi aussi. Ce matin, j’avais peu de goût à vous écrire. Ce soir j’en ai soif. Et l’approche du 31 qui, ce matin me rendait si froide cette ombre de conversation, ce soir me la rend nécessaire. Si je me couchais sans m’être assis près de vous, sans avoir causé avec vous, je suis sûr que je ne dormirais pas. Dormirais-je mieux si je m’étais réellement assis près de vous. Si j’avais réellement causé avec vous ? J’en doute. N’importe. Causons. Êtes-vous encore sur la route de Neuilly ? Il doit y faire beau et frais. La calèche est ouverte. Vous avez tort. Il vaut mieux, je vous assure qu’elle soit à demi-fermée. Ce qui doit être agréable, c’est de se promener tard, quand vous êtes rentrés dans votre jardin, par une lune bien claire et bien calme. Cette phrase-là est faite je ne sais comment ; mais cela s’entend. Je me suis peu promené depuis que je suis ici, presque jamais le soir. Je me trouvais trop seul. Vous m’avez gâté la solitude comme le monde. Quand je suis seul, je vous désire encore plus que je ne vous regrette. Le regret s’arrange de la solitude, le désir, pas du tout. J’ai eu vingt fois, cent fois, près de vous, le sentiment si beau, si rare, le sentiment de la perfection d’un état auquel rien ne manque et qu’on accepterait avec ravissement comme sort éternel. Loin de vous, le souvenir de ces heures-là me revient sans cesse, tout à coup, au milieu d’une conversation ; et mon âme s’en va ; elle va vers vous. Vous me rendrez ces heures charmantes, n’est-ce pas ? Je les retrouverai près de vous. L’été à Paris est une très douce saison. On est bien plus libre. L’été, le monde n’a point de droits ; on ne lui donne que ce qu’on veut. Mes quinze jours seront à moi, bien à moi. Ils passeront si vite ! Que faites-vous de Marie, le soir. Mad. Durazzo s’en charge-t-elle quelques fois ?

Décidément ma mère et tous les miens vont passer à Broglie, le temps de mon absence. J’en suis charmé. Ils y seront bien et moins impatients. Ils n’iront que le 4 août. Mad. de Broglie m’écrit ce matin qu’elle ne sera libre que le 4 de quelques hôtes qu’elle a dans ce moment. Avez-vous eu des nouvelles d’Alexandre ? A-t-il bien abandonné ses idées de mariage ? Je ne puis me déshabituer des questions. Ne répondez qu’à celles dont vous voudrez débarrasser d’avance nos quinze jours. Le mois de Juillet, sur lequel vous aviez de si mauvais pressentiments, il ne se passera pas tout entier sans nous. A la vérité ce sera tout juste. L’année dernière, il a été tout à fait perdu. Vous le dirai-je cependant ? Il n’a pas été, il n’est pas encore en mon pouvoir d’y avoir tout le regret que je devrais. Votre voyage en Angleterre, votre impatience, votre chagrin, vos lettres si tendres, votre retour si soudain, c’est là ce qui m’a donné confiance. J’ai vu là une preuve, cette épreuve par laquelle tout nœud doit passer avant d’être vraiment serré. Mais à présent, nul voyage, nulle absence n’est plus bonne à rien. C’est du chagrin en pure perte. Et le temps qui s’en va, la vie qui passe ! Qui me rendra les jours que vous auriez pu remplir ? Je n’y veux pas penser à présent, si près du 31. J’aurai bien assez de temps plus tard pour les réflexions mélancoliques. Adieu. Je vais me coucher pourtant. Probablement vous vous couchez aussi, à cette heure, même. Adieu, adieu.

Jeudi 7 h 1/4

J’ai bien dormi ; mais d’un sommeil chargé de rêves, tristes et doux, incohérents au delà de toute expression comme la vie. J’hésite beaucoup dans ce que je pense de la vie. J’y connais de si beaux jours, et des temps si sombres ! Il faut que je sois particulièrement né pour le bonheur, car il me laisse une impression si vive qu’elle résiste au malheur même. Un moment de vrai bonheur me paraît digne d’être acheté au prix de toutes les peines. On dit cela dans la jeunesse, avant l’épreuve. Je le dis après. Après cette lettre-ci, je ne vous écrirai plus que deux fois. Mais écrivez-moi encore Dimanche matin. Je ne partirai d’ici lundi qu’à 2 heures 10 h. Je suis charmé que vous soyez contente de ce qu’Ellice est content. Vous savez que j’ai entrepris, non pas de guérir votre tristesse, les vraies tristesses ne se guérissent pas, mais de mettre à côté du bonheur, du vrai bonheur. Soyez tranquille. Je réussirai. Je vous aime trop pour ne pas réussir. Adieu. Adieu.

99. Paris, Dimanche 22 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Vous avez brûlé vif le 93 voilà tout. J’ai si peu à vous conter de ma journée d’hier que j’ai honte de vous écrire. Ma matinée à Longchamp toute seule. Il faisait laid personne n’est venu interrompre ma solitude. Après le dîner j’ai mené M. Ellce et M. Aston à Auteuil. Il y avait du monde, beaucoup même, mais je ne vais vous nommer personne. Tout cela était ennuyeux, très ennuyeux. Je suis revenue à 10 heures. Il n’y a pas un mot de nouvelle. Est-ce que tout le monde dort en Europe. Ellice est bien impatient du précepteur. Il a grande foi en vous. J’impatiente un peu mes Anglais de hier au soir. Je n’ai plus la plus petite envie de Versailles. Je me sens fort sotte d’en avoir jamais témoigné. Cela a l’air d’un caprice. Ah que j’aurais besoin d’être gouvernée. Pourquoi ne me gouvernez-vous pas ? Rien ne me plait que ce qui plait à un autre. Mais l’autre il faut que je l’aime ; que je l’aime bien, et je n’aime pas assez M. Ellice, ni M. Aston ; ici personne. Personne que la Normandie. Quelle belle manière d’échapper à la personnalité ! Monsieur, je deviens bête, je crois même que vous le trouvez un peu depuis le 27 juin.

Nous nous adressons de sottes lettres. Vous ne me dites rien, vous ne m’avez écrit que deux lettres charmantes même le n°87. " de douces paroles !", l’autre le jury. J’attends tout du jury. Dans 9 jours. J’y pense je crois plus que vous Adieu. Adieu.

[Paris], Jeudi 15 février 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Adieu. Adieu, mon amie. Je vous verrai un moment vers midi et demi. Adieu.

Jeudi 8 h. 1/2.

[Paris], Jeudi 15 février 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Adieu. G.

Jeudi 5 h. 1/4.

[Paris], Mercredi 18 mai 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

C’est le sentiment qui m’a accompagné hier toute la soirée, et quand je suis entré dans mon lit et jusqu’au moment où je me suis évanoui dans le sommeil. Je pensais à vous, à ma mère, à mes enfants. Je pouvais mourir. Je n’étais pas seul. Dites-le moi comme je vous l’ai dit, comme je vous le redis. Nous avons été l’un et l’autre bien battus, bien chargés. Nous avons eu et nous aurons jusqu’au bout le cœur bien malade. Mais dans notre mal, c’est un bien immense de nous être rencontrés, et de faire ensemble, hand in hand, ce qui nous reste de chemin. Vous êtes fatiguée, très fatiguée. Appuyez-vous sur moi. Moi aussi, je suis souvent fatigué, plus souvent que je ne le dis ; et j’ai besoin de m’appuyer sur vous, besoin du moins d’être sûr que je le puis si la fatigue me presse trop. Oui, j’ai besoin de vous. Adieu. Farwell. Gots sey mit ihnen. N’y a-t-il pas encore quelque autre manière de vous dire adieu ? Je vous ai beaucoup dit depuis le 15 juin, bien peu pourtant, infiniment peu auprès de ce que j’aurais à vous dire. Chaque jour, à chaque occasion douce ou pénible triste ou gaie, je me sens le cœur plus rempli que jamais. Mais le temps manque, les paroles manquent. Tout manque, excepté le cœur même. Adieu. G.

Ma petite Pauline a fort bien dormi. Elle est mieux ce matin. Ce ne sera rien. Mercredi, 9 heures

Mots-clés : Deuil, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Relation François-Dorothée

101_1. Lisieux, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’arrive et je repars à l’instant pour Broglie, où je veux arriver pour déjeuner. J’ai été charmé, toute la nuit de mon apparition en passant. Je l’avais désirée sans l’espérer. C’est bien rare d’avoir plus qu’on n’a espéré. Adieu.

Je suis dans le bureau de poste, entouré de courriers et de commis. J’ai oublié la série des Numéros. Je la retrouverai au Val-Richer. Adieu.

Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance

101_2. Broglie, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je tombe de sommeil. J’ai fort peu dormi cette nuit. Ce matin au moment d’arriver, je dormais profondément. Certainement, je dormirais si je ne vous écrivais pas. Mais je ne puis me résoudre à passer toute cette matinée sans vous. A midi et demie en sortant de déjeuner, il m’a pris un vrai mal aise physique. Que le bonheur devient promptement une habitude ! Une heure après vous avoir retrouvée, il me semblait que je ne vous avais jamais quittée ; et pendant bien des jours, à midi et demie, je m’étonnerai tristement de ne pas sortir pour aller vous voir.

Samedi 7 h.1/2

J’ai été interrompu hier par M. de Broglie. Quand on arrive de Paris, il semble toujours qu’on apporte des nouvelles. Il n’y en a point. Je le dis. La conversation languit un moment. Et puis, à défaut de grandes nouvelles, les petites arrivent, abondent, et la conversation se ranime et devient intarissable. J’ai passé hier ma journée à raconter ce que je ne sais plus aujourd’hui ce que je me rappellerais bientôt si j’allais causer ailleurs. Mad. de Broglie vient de partir ce matin avec sa fille. Elle passera deux jours à Paris pour assister au grand concours de l’université où son fils a des prix, et le ramènera, sur le champ ici. Mad d’Haussonville partira du 28 au 30 pour Milan, Rome, Naples et l’hiver en Italie. Mad. de Broglie voulait absolument que nous passassions encore quinze jours ici. J’y serais revenu reprendre ma mère, et mes enfants, à mon retour de Caen. Mais je veux rentrer chez moi. Il faut une raison pour que je me plaise à en sortir longtemps. J’ai trouvé ma mère bien et mes enfants, à merveille. Guillaume est engraissé. Votre petit nécessaire a eu un grand succès. Henriette veut vous écrire. Et Pauline, qui ne sait pas écrire veut vous écrire aussi pour vous remercier avec sa sœur et pour sa sœur. Mes deux filles, sont très unies. Il faut qu’elles fassent toujours la même chose. Tout est commun entre elles. C’est un appui, et un repos dans la vie qu’une vraie intimité fraternelle. Et puis ce spectacle me plaît. Mes filles sont, dans leur famille, la troisième génération qui me le donne. Et toujours l’aînée supérieure à la cadette, et la plus dévouée, la plus prompte, aux sacrifices matériels pour sa sœur.

104. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Pourquoi m’êtes-vous devenue nécessaire ? Vous ai-je dit que mon service de poste venait de recevoir un grand perfectionnement ? Mon facteur m’arrivera une heure plutôt et retournera toujours à Lisieux avant le départ du courrier pour Paris. En sorte que vous aurez toujours ma lettre de la veille. M. Conté a arrangé cela, pour moi. Je lui en tiendrai compte quelque jour. L’allocation du Roi sur le parfait accord de sa famille, et de son ministère, est avidemment une réponse au déjeuner de M. le duc d’Orléans chez M. Foule et à mon dîner chez M. le duc d’Orléans. Je n’en reste pas moins convaincu que M. le duc d’Orléans n’a fait cela que d’accord avec le Roi. La part de la comédie est grande, en ce monde. Je trouve le discours de Lord John excellent, un vrai discours de gouvernement, acceptant la responsabilité sans dissimuler le tort, jugeant et agissant d’ensemble et non en détail. C’est le détail qui perd les hommes et les affaires. Lord John a fait de grands progrès. En tout, je trouve la conduite et la situation des Whigs, c’est à dire de Lord Melbourne et de Lord John, meilleures que je n’attendais. Lord Aberdeen se flatte. La clef de l’avenir ministériel est toujours en Irlande. Les Torys ont tort de prolonger indéfiniment les questions irlandaises. Le Gouvernement Tory de l’Irlande est impossible. Les hommes même simples spectateurs ne supportent plus ce degré d’iniquité et de violence. Je regrette la lettre de Lady Clauricard, et celle de Lady Granville, et même celle de Mad. de Flahaut. Si elle a envie de revenir cet hiver, elle reviendra. La mauvaise humeur est une puissance terrible.

9 h. 1/2

Voilà mon facteur et mon N°108. A ce soir. Je trouve ici en arrivant je ne sais combien de petites affaires à régler. Quatre ou cinq personnes sont là qui m’attendent. Nous reprendrons ce soir notre conversation. Car je veux retrouver dans nos lettres notre conversation. Je veux vous dire tout ce qui me traverse l’esprit, tout ... excepté ce qui est tout. à la vérité ceci ne me traverse pas l’esprit. Adieu. Comment voulez-vous qu’on trouve un ventriloque, un homme qui parle là où il n’est pas ? Aussi, qui a jamais cherché un ventriloque ? Je vais pourtant écrire encore pour essayer de trouver le vôtre. Adieu. G.

105. Val-Richer, Dimanche 19 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Vous lisez très bien les journaux. J’ai envie de m’en fier à vous, et de n’y regarder que ce que vous me recommanderez. D’autant plus que j’avais remarqué tout ce que vous me dites et pas grand chose de plus. Je suis de votre avis sur tout entre autres sur l’article des Débats. Il était si à propos, et si aisé d’écrire sur ce bruit du Times, dix lignes de cœur haut et de bon gout, dix lignes vraiment royales, en réponse aux boutades impériales ! Pour le constitutionnel, je n’y attache aucune importance. Il serait vendu qu’il ne parlerait pas autrement. Raison de plus même. Cependant je ne le crains pas. Mais je crois que M. Molé a une voie que je crois connaitre, pour faire insérer de temps en temps, dans ce Journal, quelque article qui le serve comme il l’a fait pour la visite de Champlatreux. La plupart des journaux sont aujourd’hui des magasins où l’on achète un article. Certains acheteurs payent plus cher que d’autres, et ne peuvent entrer que rarement. Mais pourvu qu’ils en disent tant, et pas trop souvent, on les écoute. Si l’opposition savait son métier comme elle exploiterait l’abandon du procès Chaltas ! Mais elle est bête et subalterne. Elle ne sait pas, et n’ose pas. Je n’en persiste pas moins à penser qu’au dehors, on est embarrassé de cette affaire, & bien aise qu’elle ne soit pas poussée à bout. Je ne trouve pas l’article Hollandais bien fin ni bien fier. Les républiques anciennes auraient mieux répondu. Je ne suis pas républicain, ni vous non plus.

Mais avez-vous lu, vraiment lu Thucydide et Tacite, Démosthène, et Cicéron ? Ce sont les esprits qui vous vont le mieux, hauts et naturels, dignes et dégagés, sensés et élégants, et ce je ne sais quoi d’achevé que la perfection du langage donne à la pensée. Vos grandes pensées vaudront les leurs, mais pas mieux, je vous en prévient. Occupez-vous en un peu quoiqu’on dise. Voulez-vous que je fasse porter chez vous une traduction passable de Tacite. Que je voudrais vous tire tout cela moi-même ! Nous nous sommes rencontrés tard. L’eau court vite. Bien peu de place nous reste pour tout ce que j’y voudrais mettre. Le bonheur possible et point réalisé, vu et point atteint, est un des plus pénibles sentiments que je connaisse. Je vous quitte pour ce soir. Je n’ai pas encore regagné tout mon sommeil.

Lundi 20 8 heures

En rangeant, mes papiers, je viens de relire, le N°104. Je ne suis pas décidé à le bruler. Il y a du bien mauvais. Mais tout n’est pas mauvais ; et dans le mauvais même, il y a du bon, ne pouvant les séparer, j’ai envie de garder tout, pêle- mêle. Je voudrais bien n’avoir pas d’autres papiers à ranger que ces numéros là. J’ai des ennuis d’affaires, des comptes à examiner, un fermier qui ne paye pas. Vous ne savez pas ce que c’est que des affaires, et j’espère que vous ne le saurez jamais quoique je vous aie vue à la veille de le trop bien savoir. Je vais à Caen dimanche 26 de grand matin. Ainsi le samedi 25 adressez-moi votre lettre à Caen, à la Préfecture. Je passerai là cing ou six jours, entre la société des Antiquaires, les courses de chevaux et mes courses à moi dans les environs. Le pays-ci est en grand progrès de civilisation. On y prend tous les goûts élégants et civilisés, les courses, les arts, les Académies, les speeches. Tout cela est amusant, à voir naître, si petit d’abord, si informé, et pourtant si animé, si avidemment destiné à grandir. Mon Lisieux vient de fermer son exposition de tableaux, plus de 250 tableaux, dessins, n’en soit de la province soit d’ailleurs. Le public normand a été très excité et charmé. Les paysans sont venus en foule voir cela. L’expositon a fini par une loterie de tableaux. On en a acheté pas mal, de côté et d’autre. On les méprisera beaucoup un jour. Mais ils auront commencé le goût et le sentiment de l’art dans toute une population.

9 h. 1/2

Je n’ai pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. C’est la première fois que cela m’arrive cette année. C’était hier Dimanche. On aura mis votre lettre trop tard à la poste. C’est la seule explication que j’accepte. Adieu. J’aime mieux me taire.

Mots-clés : histoire, Littérature, Politique (France), Portrait (Dorothée), Presse, Progrès

107. Paris, Vendredi 17 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

J’ai cru à mon réveil ce matin avoir dormi deux jours en voyant arriver votre lettre. Je vous remercie de ce petit mot. J’étais bien triste hier au moment où vous m’avez quittée. Je vous ai regardé encore dans la glace du premier salon vous ne me regardiez plus. Cela m’est resté sur le cœur et je me suis décidée à vous voir encore un instant. C’est ce qui m’a fait rentrer de bonne heure & me tenir sur ma terrasse. Cela m’a réussi. Je ne vous ai pas salué, Marie était près de là. Mais j’ai fait mieux que cela et vous aussi. Je me suis sentie allégée.

Vous n’étiez pas sorti de ma chambre depuis dix minutes lorsque Lord Clauricarde y est entré. Comme il avait beaucoup à dire & beaucoup à apprendre, je l’ai mené à Longchamp en laissant Marie à la maison. Il est venu littéralement chercher ses instructions auprès de moi, & sa femme m’écrit même que cela met Lord Palmerston un peu de mauvaise humeur. Elle m’écrit une fort longue lettre, plus intéressante et meilleure que de coutume, et fort intime c’est trop long à vous redire. Il repart après demain. J’ai même lettre fort amusante de Lady Granville et une de Mad. de Flahaut dans laquelle il est évident qu’elle veut revenir à Paris, et que c’est son mari qui ne le veut pas. Je serai pour la femme. Berryer est venu hier au soir, fort désappointé de ne plus vous trouver ; disant beaucoup ce que je disais. Mon discours hier matin, vous en souvenez-vous ? Qu’il n’y aurait pas de N°2.

Médem, Aston, Clauricade, les Brignole, Tcham, Kotchoubey c’est trop long à vous les nommer tous. Mon salon ordinaire. Médem venait du château. Le Roi était soucieux au sujet de l’affaire Belge. Nous ne nous arrangerons pas. Il disait beaucoup aussi qu’on tenait de mauvais propos sur une prétendue mésintelligence entre lui et son fils, entre lui et son ministère. Que tout cela était faux, que jamais il n’y avait eu meilleur accord dans le gouvernement, & que quant à la famille, il n’y en avait pas de plus unie. Le duc d’Orléans contre son ordinaire, était dans le salon du roi. Vous lirez le discours de Lord John au sujet de Lord Durham. Il me paraît excellent. Lisez aussi Lord Brougham sur l’alliance française et les applaudissements de la chambre. Il me semble que pour 20 heures de séparation voilà déjà assez de choses. A propos Marie est venu me dire ce matin que pour la première fois depuis 15 jours elle avait très bien dormi cette nuit. Elle a en effet très bonne mine. C’est trop ridicule.

11 heures

Je viens d’écrire mes deux lettres à mon mari & à mon frère. Elles sont bien. Le grand Duc restera à Lens quatre semaines à ce que prétend Médem. Adieu. Adieu. J’ai encore de grosses lettres à faire pour l’Angleterre. Je suis lasse mais je veux avoir fait cela. Adieu. Je veux faire beaucoup de choses aujourd’hui pour essayer de me distraire. Ah que ce sera long ! que c’est long déjà !

107. Val-Richer, Lundi 20 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’ai bien envie d’avoir de l’humeur. J’ai mal reçu mon facteur ce matin. Il a été très étonné. Il arrivait de très bonne heure. Malheur à lui s’il arrive tard demain. Pensez bien je vous prie à l’heure de la poste le dimanche, car ce ne peut être que cette cause là. Et si c’est une autre cause, une cause où vous ayez la moindre part du monde, ne me parlez plus de mon étourderie parce que je n’ai pas toujours un almanach dans ma poche. Je me suis promené toute la journée. Il faut que je parle lundi prochain à la société des Antiquaires, et je ne sais que leur dire. J’ai essayé de chercher un peu d’esprit. Ce que j’en ai trouvé ne vaut rien, je crois. J’espère que demain après déjeuner, je serai plus heureux. Il le faudra bien.

Je viens de jouer au loto-dauphin avec mes enfants. Je les ai gagnés. J’ai au jeu un bonheur insolent. Que faire des bonheurs dont on ne se soucie pas. Si tout autre eût gagné, ma petite Pauline se serait impatientée. Il lui déplaît fort de perdre. Mais mes enfants me pardonnent tout. Nous sommes très tendrement ensemble. Je ne les chicane, et ne les gêne pas du tout dans le détail de la vie. J’aime la liberté des gens que j’aime. J’ai du plaisir à les voir s’ébattre librement devant moi d’esprit comme de corps. Avez-vous aussi beau temps que moi ? Du soleil brillant et pas très chaud. Je voudrais arranger le temps de Longchamp l’y envoyer tous les jours, comme vous y envoyez des sandwiches et des fraises. Vient-on vous y voir ? Car vous avez un peu plus de monde à présent. Pahlen vous arrivera dans deux jours. Je vous quitte pour écrire à d’autres personnes de qui je n’attends pas de lettre. Adieu jusqu’à demain.

Mardi, 9 h. 1/2

C’est ce que j’avais pensé. Me voilà délivré pour aujourd’hui de mon chagrin, et pour toujours du reproche d’étourderie deux lettres à la fois, c’est charmant ; mais décidément j’en aime mieux une chaque jour. Ces deux lettres m’arrivent au milieu de la leçon d’arithmétique de mes filles. A ce soir notre conversation. J’aurai le cœur gai aujourd’hui. Adieu. Je suis charmé que vous ayez trouvé le ventriloque. Faites-en mon compliment à M. de Brignolle. Où donc l’a-t-il trouvé ? Adieu. Mille adieux. C’est le moins que vous me deviez.

108. Paris, Samedi 18 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je ne vous dirai pas quel devait être le N° de votre lettre de Lisieux. Mais j’ai bien envie de vous dire que j’ai plus d’ordre que vous et que je porte toujours en place ou en voyage un calendrier dans lequel je marque cela. C’est que les Français sont étourdis. Fâchez-vous bien je vous en prie. Relisez ma malencontreuse lettre. Regardez y bien. Vous verrez qu’elle n’était pas si mauvaise que vous la faisiez en calèche où vous m’avez inspiré tant de terreur. Mais brûlez la dans tous les cas, car elle vous a donné un mauvais moment et à moi ensuite aussi. J’ai si peu à vous dire de ma journée d’hier que je ferais aussi bien de n’en point parler du tout. Le Duc et la Duchesse de Palmella sont venus me trouver à Longchamp. Avant leur arrivée, j’avais marché seule dans notre allée favorite. Je me suis arrêtée où nous nous arrêtions pour regarder le Mt Calvaire. J’ai pensé à votre bras qui serrait le mien avec compassion à l’endroit où un heureux père appelait son fils d’un nom que je n’ai pas la force de tracer ! Après mon triste dîne j’ai été voir les Brignole. J’ai causé avec eux jusqu’au moment de rentrer pour me mettre au lit.

A propos avant cela, et à la lueur des lanternes, des plus pitoyables lanternes du monde, j’ai été chercher le N°24 de la rue de Sèvres. Imaginez le guignon. Le N°24 est une masure abandonnée. Pas de porte. des affiches placardées partout. Les fenêtres brisées. Enfin une ruine. Vous m’avez mystifiée. Où trouver maintenant le ventriloque ? J’aurais bien des choses à vous dire sur les journaux de ce matin, mais vous n’êtes plus là, vous ne viendrez pas et il faut que je ravale tout. La singulière manière dont le journal des Débats défend le gouvernement Français d’avoir révélé une conspiration formée contre la vie de l’Empereur Nicolas à Varsovie ? On dirait un crime d’empêcher un forfait. Que pensez- vous de cet article ? Que pensez-vous du Constitutionnel de ce matin ? Et de Chaltas, auquel on ne fera pas de procès. Et de l’article inséré dans les journaux hollandais sur cette affaire ? Et les républiques anciennes dont on a tort de trop enseigner l’histoire ? Vous voyez que je lis avec fruit, mais vous voyez aussi que j’ai besoin de vous, ... pour cela seulement ... ?

Marie est d’une gaieté qui m’offense. Elle se porte parfaitement bien. Je n’ai pas de lettres et pas de nouvelles à vous mander. J’ai écrit hier à Lady Cowper, à Mad. de Flahaut. Aujourd’hui à Lady Granville. J’ai fait hier une grande pensée, je compte en faire deux autres aujourd’hui. Maintenant vous savez tout, car je n’ai pas besoin de vous raconter que je suis triste, bien triste. Adieu. adieu.

Mots-clés : Politique (France), Presse, Réseau social et politique

108. Val-Richer, Mardi 21 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Il y a plus de soleil ce soir dans mon cœur qu’il n’y en avait ce matin sur la vallée, quand je me suis levé en admirant tristement son éclat. Bien des gens me prennent pour le sage des Stoïciens. Qu’ils seraient étonnés s’ils voyaient combien je suis loin de son impassibilité? J’ai supposé un moment quelque arrivée soudaine qui vous avait dérangée et retardée. Cependant cela me paraissait si invraisemblable que j’ai écrit comme à l’ordinaire, si le grand Duc passe quatre semaines à Tour ce que vous aviez cru possible ne le sera que plus tard, et il faut changer vos calculs. Je comprends la joie d’Appony que rien ne soit changé ailleurs. Il y a si je ne me trompe, dans la politique de M. de Metternich beaucoup de calculs jaloux (le jaloux sans amour bien entendu), beaucoup de soin à entretenir les rivalités, les misintelligences, les séparations, et à fonder là-dessus sa force. Cela me parait un peu vieux, je vous l’avoue. C’était la politique d’un temps où les grands intérêts et les vœux généraux des peuples ne pesaient pas incessamment sur les gouvernements, où les combinaisons arbitraires, mobiles, étaient possibles et habituelles. D’un temps aussi où beaucoup de petits Etats avaient leur poids dans la balance et pouvaient être assez facilement transportés, dans l’un ou l’autre bassin. Tout cela n’est plus. Il n’y a plus de petits états ; plus de combinaisons arbitraires et variables. Les grands intérêts décident seuls de la conduite ; et les grands intérêts sont connus ne changent pas tous les jours. Et on leur obéit, quels que soient les goûts ou les dégoûts, et les désirs secrets et les variations quotidiennes des cœurs. Toutes ces petites inquiétudes et ces petites joies, toute cette attention aux moindres nuages qui passent, aux plus faibles fils qui se tendent ou se brisent, me paraissent une routine de vieilles gens ou un passe-temps d’oisifs. Qu’on y regarde, et qu’on en tienne compte pour son propre plaisir, pour l’agrément ou le désagrément des relations personnelles, rien de plus simple c’est quelque chose pour la conversation, quelque chose pour l’attitude réciproque des acteurs sur la scène ; mais ce n’est plus de la politique. Les Affaires sont plus haut que cela. Et à la hauteur où elles sont, elles sont écrites, comme disent les musulmans ; il faut des motifs placés aussi haut pour les changer.

Lord Alvanley, vous restera-t-il quelque temps ? Je le voudrais. J’aime que vous vous amusiez loin de moi. Est-ce de la présomption ? Peut-être ; mais à coup sûr c’est de l’affection. Vous croyez qu’il me trouverait bien sérieux. Qui sait ? Je l’amuserais peut-être s’il m’amusait. Mais les indifférents m’amusent difficilement. Je n’accepte les petits plaisirs, la gaieté le rire pour rien, que de la main des gens que j’aime que j’aime beaucoup. malgré votre tranquillité dans le n°110, j’attends demain le comte de Paris. J’ai des nouvelles de chez Mad. la Duchesse d’Orléans, d’hier matin, qui me disent qu’elle commençait à souffrir.

Mercredi 22, 7 heures

Le Prince Paul Wutemberg me paraît du nombre des hommes qui croient aisément ce dont ils ont envie, et en qui le mouvement du sang décidé des idées : à voir cette grande et forte figure, ces traits grossiers, ce teint allumé, je n’ai pas la moindre foi dans l’impartialité de son jugement. Il a de l’esprit, mais encore plus d’égoïsme et de cynisme que d’esprit ; et ni l’égoïsme, ni le cynisme ne font voir clair. Vous savez que je crois encore moins que vous aux ouragans. J’ai de l’humeur pourtant.

Avez-vous lu dans le Journal des débats, un article sur la visite des Bayadères aux Tuileries ? Savez-vous que l’auteur de cet article, qui l’a signé de son nom est le précepteur de M. le Duc d’Aumale ? Un précepteur de Princes parlant de la sorte devant le public, et s’extasiant sur les Bayadères, et se trémoussant pour faire partager son extase et finissant par dire : " Après tout, si vous me demandez ce que sont les Bayadères, je serai fort embarrassé. Ce ne sont pas des danseuses, ce ne sont pas des chanteuses ; les Bayadères sont des Bayadères. " Il y a quelque chose qui est étrangement perdu de notre temps, c’est le tact. Personne n’a le sentiment de sa situation. Vous me direz qu’il n’y a pas de situations. Comment ne fait-on pas, soi-même la sienne ?

Voici de l’écriture et du style d’Henriette. Vous occupez souvent sa petite pensée. Elle voulait absolument mettre une enveloppe, ne trouvant pas ceci assez joli. Je lui ai persuadé qu’une suffirait pour elle et pour moi.

9 h. 1/2 Vous êtes une excellente personne de me dire tout simplement que vous aviez oublié le dimanche. Adieu. Adieu.

Mots-clés : Discours du for intérieur, Politique, Portrait, Presse, Réseau social et politique

109. Paris, Dimanche 19 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

J’ai reçu votre lettre de Broglie. Je suis fâchée que M. de Broglie ne vous ait pas laissé dormir. J’ai si mal dormi cette nuit qu’il me semble dans ce moment que rien ne peut être plus charmant que le contraire. Le duc de Noailles est entré chez moi hier au moment où je fermais ma lettre. Ce n’est pas lui qui a parlé. il avait mille choses à apprendre. Il m’a retenue un peu. J’ai été à Longchamp. M. Greville est venu m’y voir. Il n’y avait cependant rien de nouveau d’Angleterre. On espère que le discours de Lord John Russell disposera Lord Durham à rester à son poste en dépit de l’acte d’indemnité. Son retour serait un grand embarras.

J’avais été voir un moment la petite Princesse hier matin. Quel sale ménage ! Je les ai trouvés au déjeuner j’en ai eu mal au cœur. Elle est toujours dans les désespoirs et les terreurs de sa femme de chambre. Cette pauvre folle croit toutes les nuits qu’on attente à son honneur, & le jour elle essaie de se pendre. Cela jouit au perroquet, au chat, au chien, à la nourrice & au prince Schonbery fait un intérieur inconcevable. Je suis allé à Auteuil hier au soir ; j’y ai mené lord Clauricarde et Lord Coke. Il y avait fort peu de monde. Appony m’a dit que selon leurs lettres du prince Metternich le grand duc fera comme il était convenu le voyage d’Italie dans les provinces autrichiennes mais qu’il n’y acceptera pas de fêtes, et ne sera que simple voyageur. L’Empereur Nicolas était attendu sur le lac de Constance le 15. Après, on ne savait pas où il devait se rendre. Le 15 septembre il sera à Berlin aprés les manoeuvres de Magdebourg.

Je vais dîner aujourd’hui à Auteuil avec le Duc de Noailles. Le prince Metternich a été extrêmement content de ses entretiens avec l’Empereur ; Appony a ajouté avec une joie évidente que les récits de Vernet étaient faux, qu’il n’y avait rien de changé. Pahlen reviendra donc comme il était parti. C’est mercredi qu’il arrive. Vous voyez que je cause avec vous comme si vous étiez ici. Mais quelle différence ! Comme je la sens ! Adieu, le dimanche on me demande ma lettre de meilleure heure. Adieu & de tout mon cœur.

Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique

109. Val-Richer, Jeudi 23 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je voudrais bien voir vos instructions à Lady Clauricard. Est- ce que vous n’en gardez pas une copie ? Dites lui de vous en renvoyer une. C’est bien le moins qu’elle vous doive. Marie ne pourrait-elle pas en faire une ? Si j’étais là, je vous offrirais encore mon copiste, malgré sa bêtise. Soyez sûre qu’au besoin je vous parlerais de mes ennuis intérieurs aussi simplement que vous m’en parlez. Oui croyez hardiment que vous valez Lady Cowper pour moi. Mais malgré la tranquillité du moment je crains aussi toujours des ennuis pour vous-même. Vous m’avez fait connaitre des gens et des façons d’agir que je ne soupçonnais pas. Avec l’Empereur Nicolas et M. de Lieven, tout est possible. Aujourd’hui ne garantit point demain. Un grand géologue français, M. Elie de Beaumont vient de m’envoyer sont voyage à l’Etna. Je lisais cela hier soir. Il s’est promené je ne sais combien de temps, sur une croûte de terre assez mince, au dessous de laquelle sans rien voir, il entendait gronder et bouillonner des flammes, des eaux, des laves des pierres ; le sol pouvait à tout moment éclater sous ses pieds. Vos barbares sont ainsi faits. Il n’y a point de sûreté. Faites vos affaires vous-même. Assurez, ménagez vos moyens d’indépendance. J’y pense plus souvent que je ne vous le dis. Je suis plus tranquille sur l’Angleterre que sur vous. Non que tous les éléments d’explosion n’y soient. Entre la folie de M. Curran et celle de Lord Londonderry, il y en a plus qu’il n’en faut pour mettre le feu à un grand pays. Mais de l’un à l’autre de ces fous, la distance est longue, & remplie d’une foule de sages, très intelligents, et très résolus qui ne permettront pas aux deux petits bataillons de fous d’en venir aux mains. Voilà le résultat d’un bon et long gouvernement libre ; il n’empêche pas le mal ; il le provoque même et le développe ; mais il provoque, et crée un même temps une masse de bien, forte et compacte, qui pèse beaucoup plus dans la balance. Et puis, je vois dans tout cela bien des folies, et des colères simulées, celles de M. O’Connell et de Lord Lyndhurst par exemple. Si le péril devenait pressant, si les paroles entraînaient des actes, leur emportement radical et tory tomberait, je crois, bien vite.

Qu’est-ce que c’est donc que cette capture d’un Schooner anglais dans la mer noire ? Nous finirons par payer en Europe les frais de la rivalité anglaise et russe, en Asie. Car c’est de l’Asie au fond que la Russie, et l’Angleterre sont préoccupées. Du reste, je le veux bien. J’ai envie de voir rentrer l’Asie dans la circulation des événements. Il faut que l’Europe remue et régénère le monde entier. Ne seriez-vous pas curieuse de savoir où en seront les choses, dans 500 ans ? Je vois dans le Constitutionnel qu’il a été question d’un mariage entre le fils du Roi Ernest et une fille de l’Empereur Nicolas. Je n’y puis croire. Et puis le Constitutionnel ignore évidemment que le jeune duc de Cumberland est aveugle. Vous voyez que je lis bien mes journaux.

10 heures

Je n’ai point de nouvelles à vous envoyer. Mais en revanche, je ne vous en demande point. C’est vous que je veux, non pas vos nouvelles. Du reste dans la disette générale, vous glanez à merveille. Vous verrez Pahlen aujourd’hui. Il fournira à quelques heures. Mais vous serez obligée d’employer la méthode socratique. Il ne parle pas tout seul. Plus d’étourderie, je vous prie malgré mon prétendu contentement. J’aime mieux qu’elle soit de Pépin que de vous. Adieu. Tous ces revenants de Londres ont été bien vite usés, à ce qu’il me paraît. Vous avez raison. Pour vous, et malgré votre amour pour Londres, ils ne valent pas plus que cela. Adieu. G.

110. Paris, Lundi 20 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je suis enchantée des progrès de votre civilisation. Nous nous parlerons donc plus vite, cela me fait grand plaisir. Le prince Paul de Würtemberg m’a longtemps retenue hier matin. Il vient me questionner sur des choses que j’ignore. La grande préoccupation est ici. Ses idées sont à l’orage, aux ouragans. Je n’y crois pas du tout. Il venait de recevoir une lettre de sa fille la Duchesse de Nassau qui fait les honneurs d’Hesse au grand duc. Elle lui mande qu’il est bien maigre, bien faible, toussant beaucoup enfin dans un état inquiétant. Tous les jours mon mari envoie un courrier à Coblence avec le bulletin de sa santé, lequel bulletin est transmis de nuit pas télégraphe au Roi de Prusse. Ceci indique vraiment un état alarmant. Mon mari porte un chapeau blanc qui fait un grand effet aux eaux. J’ignore pourquoi. Voilà les nouvelles de la Duchesse de Nassau.

Je n’ai passé hier qu’une heure à Longchamp, je me suis rendue de là à Auteuil où j’ai trouvé le duc de Noailles que j’ai ramené chez moi après dîner. Le soir j’ai eu mon monde ordinaire, & M. Molé & Lord Alvanley d’extraordinaires. Celui-ci est rempli d’esprit & de gaieté, je le voyais beaucoup à Londres. Il vous plairait surement, mais vous lui paraitriez bien sérieux. M. Molé était en belle humeur. Il nous a raconté Champlatreux, et ajouté que cette visite lui avait été annoncée déjà depuis trois mois. Il m’a fait une plaisanterie que je relève parce que le Prince Paul m’avait dit la même chose le matin : que l’Emp. Nicolas verrait sans doute Louis Bonaparte sur le lac de Constance. Des personnes qui venaient du salon de la Reine m’ont dit que la duchesse d’Orléans y était et qu’il n’y avait pas encore le moindre indice de l’évènement. Le Duc de Devonshire vient d’arriver. Je dine aujourd’hui chez Palmella avec Lord Alvanley. Enfin le ventriloque est trouvé. Il est venu ce matin chercher la lettre lui-même c’est l’Ambassadeur de Sardaigne qui l’a déterré. Je cherche, il me semble que je vous ai tout dit. Adieu donc.

La lettre de Lisieux devait être 103. Celle de Broglie 104, celle reçue ce matin 105 pas conséquent. Vous n’avez donc pas retrouvé votre compte. Adieu mille fois.

110. Val-Richer, Vendredi 24 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Il fait un temps affreux, et j’ai très mal aux dents. Voilà une mauvaise préparation pour les courses de Caen, et pour la société des Antiquaires. J’ai pourtant un peu plus de foi dans mon éloquence, malgré la douleur, que dans l’agilité des chevaux, malgré la boue. J’ai fait hier une petite répétition de la victoire de Pascal. Je souffrais vraiment beaucoup, l’impatience m’a pris, et je me suis mis à travailler comme si de rien n’était ; en moins d’une heure, l’attention l’a emporté ; je n’ai plus senti la douleur que dans le lointain, comme quelque chose qui pouvait, qui voulait même revenir, mais qui n’était pas là. Je ne l’ai retrouvée qu’à dîner. Cette nuit, j’ai dormi, grâce à un gargarisme de pavot et de fait. Vous voilà parfaitement au courant. Vous a-t-on apporté les Mémoires de Sully ? Avez-vous jété les yeux sur ces dépêches de M. de Fénélon ? Il y a bien des choses ennuyeuses, mais quelques unes vraiment curieuses et amusantes. A la vérité, il faut les chercher dans les ennuyeuses, et vous n’êtes guère propre à ce travail. Votre plus grand défaut est de ne savoir vous plaire qu’à ce qui est parfait. Défaut qui me charme et me désole. Quand je vous vois repousser avec un si fier dédain tout ce qui est médiocre, ou lent, ou froid, ou insuffisant ou mélangé, tout ce qui est entaché, en quelque manière que ce soit de l’imperfection de ce monde, je vous en aime dix fois davantage. Et puis quand je vous vois triste et ennuyée, je vous voudrais plus accommodante moins difficile. Je mens ; restez comme vous êtes, même à condition d’en souffrir. Je le préfère infiniment. Je vous voudrais seulement, pour vous-même, un peu plus de goût pour une occupation quelconque, lecture ou écriture, pour l’exercice solitaire et désintéressé de la pensée. Vous n’y perdriez rien et vous vous en trouveriez mieux. Mais vous n’aimez que les personnes ; il vous faut une âme en face de la vôtre.

Qu’à donc la petite Princesse ? Est-ce qu’elle est malade de la folie de sa femme de chambre ? Pourquoi garde-t-elle cette femme ? Si la folie persiste, il faut la mettre dans une maison de santé. Je parie que l’extrême voisinage de la petite Princesse ne lui vaudra bien auprès de vous. Elle ne supportera pas cette épreuve. Je comprends que le baptême Protestant du petit Duc de Wurtemberg déplaise à l’archevêque ; mais, il devait s’y attendre. On ne s’attend à rien ; on ne renonce à rien ; on ne se résigne point. Il y faut le poids de la nécessité la main de Dieu. Voilà pourquoi nous avons bien fait en 1830. Je pars après demain dimanche à 6 heures du matin, pour être à Caen à 11 heures. J’ai promis d’assister aux courses soleil ou pluie. Elles commencent à midi. Je rentrerai probablement chez moi à la fin de la semaine samedi ou dimanche. La Duchesse de Broglie doit venir nous voir vers cette époque, à partir de demain samedi, adressez-moi donc vos lettres à Caen, à la Préfecture. Du reste, je crois vous l’avoir déjà dit.

10 heure 1/2

Cet horrible temps a retardé mon facteur. Il arrive seulement. Je le sais que vous êtes bien seule, et je m’en désole. A votre mal, je ne sais qu’un soulagement, l’affection, et l’affection de loin, donne si peu ! Tout est bien triste. Votre lettre de ce matin me trouve en grande disposition de le dire avec vous. Adieu. Henriette sera charmée de votre lettre. Adieu. G.

Mots-clés : Littérature, Politique, Portrait (Dorothée), Santé (Dorothée), Santé (François)

111. Paris, Lundi 20 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot

Vous aurez bien vu ce matin que je n’ai pas manqué un jour de vous écrire. J’espère que vous avez reçu deux lettres à la fois. Il était tard en effet quand j’avais oublié. J’ai remis ma lettre, le dimanche. Vos émois intérieurs me font bien de la peine, et je ne sais comment m’y prendre pour vous le dire mieux que cela. Lorsque je me suis trouvée menacée d’un grand embarras, tout le monde s’est offert à m’en tirer ; et je vous assure que si les menaces avaient été effectuées, je n’aurais pas balancé à en écrire à Lady Cowper. Est-ce que je ne vaux pas Lady Cowper pour vous ? Je voudrais une réponse toute simple à ceci, car cela me parait la chose du monde la plus simple.

Le Duc de Devonshire est venu me prendre bonne partie de la matinée hier. Et il est si sourd que je suis sortie parfaitement fatiguée de ce tête à tête. Il ne m’a rien dit de nouveau, mais dans sa qualité de Whig et de patron des gouvernants actuels j’ai été frappée de l’entendre parler avec beaucoup de dégout de la persistance de Lord Melbourne de conserver le pouvoir à des conditions se humiliantes. On est très curieux en Angleterre d savoir ce que va faire lord Durham. Les ministres espérant beaucoup qu’il restera au Canada. Le Duc de Devonshire repart demain pour courir après sa sœur. J’ai dîné hier chez Palmella comme je vous l’ai dit. Lord Alvanley m’a fait rire, & Palmella ne m’a pas ennuyée. J’en suis sortie à 9 1/2 et j’ai été encore me promener sur la route du Val Richer.

J’écris une longue instruction pour Lady Clauricarde. J’aurais bien aimé trouver une Mad. de Lieven il y a 25 ans lorsque je suis allée en Angleterre. Il a fallu que je trouve tout, toute seule. Pour en revenir à Lady Clauricarde. Vous ne sauriez concevoir comme cela est complet j’en suis étonnée moi-même et très fatiguée. Il me semble que je n’ai rien à vous dire de nouveau. Je n’ai reçu de lettres de personne. M. Molé l’autre jour parlait bien mal de la situation de l’Angletere je crois qu’il se trompe, les radicaux y sont faibles en dépits de toutes les sottises qui se disent & s’impriment. Adieu. Adieu.

111. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven

Voulez-vous lire tout l’ouvrage de Mad. Necker ? Je le ferai porter chez vous. Ce qu’en citaient hier les débats est en effet très beau, et il y a beaucoup de très beau, surtout dans ce denier volume que je n’ai fait que parcourir. A 70 ans, on fait mieux d’écrire cela que d’être amoureux d’une petite fille de 17. Je suis très ennuyé de partir demain pour Caen. Rien n’est pire que ce qui dérange sans plaire. Ne trouvez-vous pas qu’on s’impose une multitude de devoirs et de chaines parfaitement gratuits ? Et puis, quand on y regarde, on s’aperçoit qu’on néglige aussi une multitude de devoir et de soins qui feraient très bien si on s’en donnait la peine. Que de fois, en rencontrant dans ma vie, un embarras, une lutte, un ennemi, j’en ai reconnu l’origine dans une visite omise, une lettre restée sans réponse, que sais je ? C’est bien difficile et bien ennuyeux d’être attentif pour les gens et les choses dont on ne se soucie pas. Il le faut pourtant.

J’ai essayé hier, contre la tristesse le remède qui m’avait réussi contre le mal de dents. J’ai travaillé assidûment toute la matinée. Avec peu de succès. J’écrivais pourtant pour mes enfants, cette histoire de France que je veux leur raconter moi-même. Je le leur ai dit. Ils en ont sauté de joie autour de moi pendant un quart d’heure. Leur joie m’a encore attristé. J’avais eu cette idée il y a quinze ans ; pour mon fils. Je la reprends aujourd’hui pour ces trois petits. Que de choses qu’on reprend, qu’on renoue, qu’on recommence ! Toute ma vie m’est revenue à l’esprit. C’est bien ma vie. C’était bien moi. Et tout cela n’est plus ! Et toute cette immense part de moi-même a disparu ! Et je vais comme si j’étais tout entier ! Et j’ai encore soif de ce vase rempli et brisé tant de fois ! Ah, nous sommes de misérables créatures ? Nous ne pouvons conserver, & nous ne savons pas nous passer. Jeunes, nous nous épuisons à désirer et à espérer. Vieux, nous nous fatiguons à regretter et à désirer encore. Et les joies perdues sont pour nous comme si elles n’avaient jamais été. Et elles nous gâtent celles qui nous restent. Et celles qui nous restent ne nous empêchent pas de rechercher avec passion celles que nous n’avons plus comme si nous n’en avions pas eu notre part. Notre cœur est sans reconnaissance envers Dieu, sans équité envers les autres, insatiable dans son égoïsme. Je donnerais je ne sais quoi pour vous guérir de votre douleur. Et votre douleur me ramène à la mienne. Et la mienne me distrait de la vôtre. Je suis triste et mécontent de moi-même. C’est trop.