Votre recherche dans le corpus : 58 résultats dans 6062 notices du site.

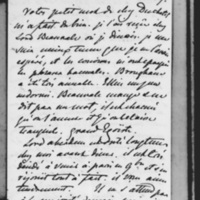

87. Val Richer, Mardi 6 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Vous voilà donc bien plus loin. Au moins j’espère que votre santé s’en trouvera bien. Ems m'a laissé un souvenir très agréable. J’aime extrêmement les bois et les montagnes. Je me suis beaucoup promené seul à Ems, en pensant que, trois ou quatre heures après, je me promènerais avec vous. Rien n’est plus doux que le mélange de la solitude et de la société qu’on aime.

Votre voisin de campagne à Bruxelles a raison. Vous êtes déjà grandement diminués. J’en suis frappé par ce que j'entends dire aux ignorants et aux simples. Les uns comptaient sur vous comme puissance conservatrice ; les autres vous redoutaient comme puissance envahissante. Vous avez perdu la confiance des uns et la peur des autres. Evidemment vous êtes capables d’une grande et longue résistance passive, mais non pas d’un grand et prompt effort actif.

Votre sécurité Russe vous reste ; votre importance Européenne baisse beaucoup. C'est un fait qui se développera de plus en plus si la guerre se prolonge ; on ne vous atteindra pas au coeur, par où vous êtes Russes ; on vous humiliera, on vous mutilera peut-être sur vos frontières, par où vous êtes européens. Je ne sais ce que cela changera à votre avenir lointain, à vos perspectives séculaires, mais votre situation actuelle et votre avenir prochain en souffriront beaucoup. Ce que l'Empereur Napoléon 1er voulait faire contre vous, en même temps qu’il luttait contre l’Angle terre, l'Angleterre, le fera avec l’aide de l'Empereur Napoléon III. Bossuet s'écrierait ; " Ô mystère des plans et des coups de Dieu. Ô vicissitudes étranges et faces imprévues des affaires humaines. " Faites bientôt la paix, c'est votre meilleur, peut-être votre seul moyen de couper court à tous les développements d’une crise que vous n'avez pas su prévoir.

Y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que dit la Gazette de Cologne de la disgrâce, où est tombé chez vous M. de Meyendorff ? Il est aisé de briser les hommes d’esprit à qui l’on a commandé des fautes ; il est difficile de les remplacer.

Adieu jusqu'à l’arrivée de mon facteur. Je vous quitte pour aller profiter dans mon jardin d’un rayon de soleil. Hier, nous espérions le beau temps mais le vent du nord ouest lutte encore pour le froid et la pluie.

Onze heures

Je viens de lire les détails et l'affaire de Hango. Petite expérience d’où il paraît résulter que vos artilleurs tirent bien et que les canons Anglais portent plus loin que les vôtres. Viennent les grandes épreuves. Tout indique que l’armée Turque et un corps Anglo-Français se sont mis en mouvement pour vous faire lever le siège de Silistrie. Adieu, adieu. G.

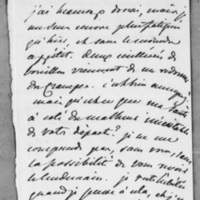

65. Bruxelles, [Mercredi 24] mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Jeudi

Brockhausen est revenu hier de Paris. Enivré de Paris, malheureux de retrouver Bruxelles. Il dit qu'on sait bien moins là qu'ici. Je suis dans mon lit aujourd’hui c’est bien ennuyeux, j’espère que ce n’est pas dangereux. Redcliffe a fait ses embarras. Il n’a pas voulu aller au dîner donné pour le prince Français, Raglan non plus, c’est drôle. Les spectateurs trouvent cela un singulier début pour l’action commune.

Il y a des gens qui prétendent qu'il y a quelques nuages entre Paris et Londres, c’est des mauvaises langues.

Quelle misère d’aller nous trouver vous en Normandie, moi en Nassau. Ce pauvre Constantin me conseillait l’autre jour de penser comme la Grande Duchesse de Weimar qui dit que le bon Dieu n’aurait pas fait autre ment que l’[Empereur] son frère, j’ai répondu que c’était bon pour un orthodoxe de le croire, mais que moi j’étais Luthérienne, et je crois au bon Dieu plus d'esprit que cela. J'ai été prise d’un accès de sommeil après une nuit blanche, et voilà qu'il est tard. Je suis obligée de fermer ma lettre. Je viens d'en recevoir une de Greville un peu bête. Evidemment l’intéressant il ne veut pas me le dire. Adieu. Adieu.

N'oubliez pas de me donner l’adresse de Génie.

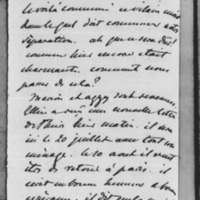

64. Bruxelles, Mardi 23 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Mardi

Je vous remercie d’avoir remis mon affaire entre les mains de Génie. Il traitera fort bien avec Rothschild et cela pourra aller vite. Mais reverrai-je jamais mon appartement ? D’abord la paix, quand viendra-t-elle ? & ma santé qui s’en va au grand galop. J’ai tous les jours quelque mal nouveau. Maintenant mal à la poitrine, hier névralgie à la tête. C'est une misère. Je crois le climat de Bruxelles bien mauvais. Quelle est l’adresse de Génie ? J'ai lu des choses curieuses. Il paraît que la faction allemande est débordée à Pétersbourg. Et nos agents diplomatiques sont tous allemands. En Autriche, Prusse, Danemark, Brunnow est à Vienne. Tout cela est pour la paix et la prêche. On dit même que Paskevitch aurait dit : "Je ne sais pas pourquoi je vais faire la guerre." Et bien tout cela n'a pas cours chez nous. Je commence à croire que le petit Grand Duc Constantin gouverne.

Comme vous voyez beaucoup Mad. Mollien depuis quelques temps je suis devenue jalouse et j’ai demandé ce qu’elle était. De bonnes manières, je le sais je la connais, mais après on me dit qu’elle est très ennuyeuse, de la prétention, de l’affectation de la flatterie & des phrases. Cela ne vous va pas il me semble et je me rassure. C'est bien long toute une journée avec elle.

Le ministre Belge chez nous raconte Odessa comme nous l’avons raconté nous-même. Pas une grosse affaire, pas grand dommage à la ville même point, et celui fait à vos vaisseaux c’est les 4 canons de notre petit lieutenant d’artillerie qui l’a causé. Tout cela est donc peu de chose. Les préparatifs à Cronstadt, Sveaborg et surtout Pétersbourg formidables, & même exagérés. La Finlande très dévouée. La Suède pas de danger qu’elle tourne contre nous. Vienne l'hiver & elle aurait tout à craindre de notre part. Elle ne peut pas s'y exposer. Levorin, Courlande, Estonie, les plus affectionnées provinces de l’Empire. Enfin nous sommes en pleine confiance. Ai-je raison de dire que nous sommes très mal à l'aise, mais pas ridicules ?

Comme je suis triste de penser que vous allez être si loin. Et que moi je m'éloignerai à mon tour. Quel espace entre nous ! Adieu. Adieu.

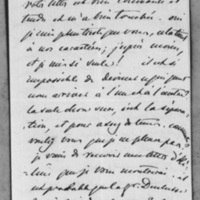

64. Val-Richer, Jeudi 11 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

Le langage de Rothschild prouve qu’il a bien envie que la paix se fasse, et que vous cédiez assez pour qu’elle se fasse. Je ne connais pas d'homme dont toutes les paroles tendent plus constamment au but de son intérêt personnel, par instinct ou avec dessein. Il ne s'oublie pas un moment.

Le jour même de mon départ de Paris, j’ai fait un effort pour vous envoyer Montebello qui était venu me voir. Mais je n'y crois pas, malgré son envie. Outre ses enfants, il a des affaires qui le clouent à Paris. Son second fils doit faire, bientôt ses examens pour entrer à l'École de St Cyr. Il n’ira chez lui, en Champagne, que tard, vers la fin de Juillet. Duchâtel part le 22 de ce mois pour La Grange, et de là à Vichy, où d'Haubersart va aussi. Dumon part aussi pour aller inaugurer la moitié de son chemin de fer de Lyon à Avignon. Je trouverai encore tout notre monde à Paris jeudi prochain, mais, en en repartant, je n’y laisserai plus personne.

Moi aussi cela me déplait que vous vous éloigniez encore davantage. Ce sera pis encore quand vous serez à Schlangenbad ou à Bade. Je connais Ems ; je vous y vois. Que de sentiments puissants et doux il faut refouler dans son coeur quand on est loin ! Que de choses qu’on voudrait se dire quand on ne le peut pas, et qu’on n'aurait pas besoin de se dire si on était ensemble !

Le journal des Débats a fait un bon article sur la duchesse de Parme. Elle se fait vraiment honneur. Lord Clauricard, et M. Disraeli s’en font moins par leurs taquineries sur l'amiral Dundas et le Duc de Cambridge. Le gouvernement anglais n'a pa grandi ; mais l'opposition a bien plus baissé. Est-il vrai que lady Clauricard a perdu une de ses filles, Lady Larcelles, je crois ?

Vous voyez bien que je n’ai rien à vous dire. Je vais faire ma toilette en attendant la poste. Adieu. Midi. Voilà le N°53. Adieu, Adieu.

Je n’ai pas encore ouvert les journaux. G.

50. Bruxelles, Samedi 6 mai 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je vous écris encore de mon lit et avant la poste. Je suis dans la plus vive attente de cette poste. Il me faut une lettre, car j’ai passé hier toute la journée dans l’inquiétude.

Pas de nouvelles ici. Le silence du Moniteur sur Odessa étonne. Il y a à Londres beaucoup de faillites cela commence à inquiéter l'insurrection grecque va mal, et l’intervention anglo-franco-autrichien va sans doute l'achever. Car cette intervention parait résolue.

La légion populaire se forme. On recrute partout, & Adam Czartoryski mène tout cela successfully.

Seymour est reparti sans venir me voir. Il a eu peur de rencontrer l'un de nos ministres. Je vous ai dit que son langage sur l’Empereur était trés bon. Il ne trouve pas que son gouvernement fasse assez de cas de lui, le public le comble, mais il n’y a aucun profit à ces démonstrations.

Voilà votre lettre d’hier le 59. Pas de 58. Qu’est-il devenu ? Où le réclamer ? Que concluait-il ? Vous en souvenez-vous, pourriez-vous recommencer, ou du moins vous souvenir un peu ? C’est le jeudi 4 qui me manque. Celui-ci est bien court, & vous voilà bien loin. Cet éloignement me désole. Se parler & se répondre dans 48 heures c’est encore charmant quand on n’a pas mieux.

Mlle Cerini (c’est bien cela famille Italienne de Florence) est repartie ce matin. Nos arrangements sont faits. Elle est tout ce que vous me dites d'elle reste à m’accoutumer à elle et à oublier Marion, ce qui est bien difficile. Elle viendra for good vers le 25 de ce mois. Je compte aller le 6 juin à Ems. Ce sera avec une grande tristesse. M'éloigner de vous encore davantage, c’est à pleurer ! Le Moniteur de ce matin est encore maigre sur Odessa. Il y reste au 22. Je suis curieuse de votre relation, et enfin, de la fin. Brockhausen deux fois le jour, Van Praet une, les Creptovitch, Brunnow souvent, Labensky, voilà sur quoi je roule. La petite Olga me plait bien, elle lit & m’amuse. Adieu. Adieu.

26. Bruxelles, Lundi 10 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Bual en apprenant nos propositions a dit, il est trop tard. L’Autriche ne se prononce pas encore hostilement mais elle aime à nous laisser dans l’inquiétude. Meyendorff est dans son lit de colère et de vexation. Brouillé tout-à-fait avec son beau frère. Tout a très mauvaise apparence. Ce que vous me dites de votre anglais ne présente pas une perspective passable prochaine. Ah mon Dieu que notre joie aura été courte ! A point seulement pour m'empêcher de pleurer quand je me suis séparée de vous. Mais que de soupires je pousse depuis.

Hier un arrivant russe de Vienne. Mad. Barrot, [Chrepto vitch] [Brockhausen] Van Stratten, je n’ai pas vu autre chose. J'oublie Kisseleff cinq minutes pour une commission indirecte. Même froideur de mon côté. Brunnow m’a parlé de lui, du repentir. Et bien qu'il le montre. La commission c’était Mercier lui écrivant de Dresde à propos d'une dame de compagnie, un écho de Mad. Bilinska. Grand commérage déjà. Seebach passera par ici demain se rendant à Dresde. Ah mon Dieu que les jours sont longs.

Vous ne me dites pas si vous avez reçu tous mes N° avez-vous eu le 23 ? Sans importance mais for regularity's sake.

Le Maréchal Paskevitch a des pleins pouvoirs prodigieux militaires et diplomatiques. Il commande tout depuis la Crimée jusqu’à la Baltique et prendra une résidence centrale d'où il dirigera tous les mouvements. Pétersbourg est trop loin. Nous nous replions sur nous-même abandonnant tous les postes exposés. Je crois vous avoir déjà dit cela. Je me souviens d'avoir l'année 34 proposé à l’Empereur de faire cadeau à quelqu’un des îles d'Ossil et Dago. Habitées par des sauvages, car j'en avais vu à bord du bâtiment où j’étais sur la Baltique. Nous avions pensé échoué là sur des rochers, et ces animaux étaient venus nous porter secours. Une honte d’avoir de pareils sujets si près de la capitale. Adieu. Adieu.

Que deviendrai- je sans vos lettres ! Pas un moment de soulagement pour mon esprit dans toute une longue journée. Et Paris, si beau si charmant, si vert, si animé, l'air si doux, et la causerie ! et vous deux fois le jour, quel paradis. Adieu.

13. Bruxelles, Mercredi 15 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Portez demain votre lettre chez Hatzfeld, il envoie un courrier, il recevra votre lettre jusqu'à 6 heures. J’ai vu hier le roi. Bien bonne & longue conversation. Plein de raison, & sachant se placer au point de vue de chacun. Il n’y a rien de nouveau. Si la négociation pour l'émancipation des Chrétiens réussit à Constantinople (Je vois qu'on s'était trop pressé de la regarder comme faite) tout devrait finir. Adieu. Adieu.

Priez mes amis de ne pas m'oublier. Votre rencontre avec Thiers m'amuse.

8. Bruxelles, Mardi 7 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot

Mes yeux me condamnent à l’obscurité. On me défend d'écrire, de lire, de sortir. Quelle misère, quel désespoir. J'ai eu un homme de lettre de Pétersbourg. Evidemment on eût désiré que je restasse encore à Paris. Quel regret pour moi. On ne le dit pas, je devine, peut être je me trompe, c’est que je suis si malheureuse je perds la tête. Ecrivez-moi. Adieu. Adieu.

La Prusse se rapproche de nous.

Mots-clés : Eloignement, Guerre de Crimée (1853-1856), Santé (Dorothée)

1. Paris, Vendredi 24 février 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven

J'avais résolu de ne pas vous dire un mot de mon chagrin et de mon vide. Cela ne se peut pas. Il y aurait trop de mensonge dans le silence. Mais je ne vous en dirais pas plus long qu'hier matin, en vous quittant. Que Dieu vous garde et vous ramène. Je reste à Paris et vous êtes à Bruxelles. Sans vous, Paris, pour moi, c’est Bruxelles pour vous.

Hier matin, l’Académie. Tout le monde y était, sauf le Duc de Noailles. Dupin m'a demandé si vous étiez partie, avec des paroles de regret et s'excusant de n'être pas allé vous voir ces derniers jours. Je le soupçonne, un peu de n'avoir pas voulu être classé parmi les complices de la Russie. Peu de conversation politique. L’Académie commence à s'occuper du jugement des prix qu’elle a à donner cette année. C'est son coup de feu. Cela la distrait des autres.

Le soir quelques personnes chez moi, entre autres, le Duc de Broglie et son fils. Broglie était venu me voir la veille, et m’avait touché. Après m'avoir parlé de toutes choses, il m'avait dit, d’un bon d’amitié aussi vraie qu’embarrassée " Vous allez vous trouver bien seul ; venez nous voir plus souvent ; nous sommes chez nous tous les jours, les dimanche et lundi chez moi, les mardi, jeudi et samedi chez Mad. d'Haussonville la mère, les mercredi et vendredi chez ma fille et chez Mad. de Stael ; vous aurez toujours là de quoi causer avec des amis. Et puis, venez dîner toutes les fois que vous voudrez, avec Guillaume." Je lui ai serré la main de bon cœur.

On ne parlait que de deux choses l’entrée de l’Autriche dans l'alliance et le soulèvement des Chrétiens de Turquie. Deux grosses choses. On ne sait précisément et certainement ni l’une ni l’autre ; mais on les accueille l’une et l’autre avec faveur, comme des espérances ou des moyens de retour à la paix qui est toujours l'idée fixe de ce pays-ci. Je me trompe ; on parlait un peu d’une deux jours. Moins nombreuses qu’on ne l’avait dit ; mais on en annonçait d'autres. On dit, aussi que quelques personnes seront engagées à aller à la campagne. " à quelle compagne ? - Oh,à leur propre campagne, chez elles, hors de Paris seulement. "

Je ne suppose elle serait bien superflue ; je n'attends que le retour de ma fille Pauline pour m'en aller au Val Richer.

A onze heures, je suis allé signer le contrat de la petite La Redorte. Une cohue immense ; 1700 personnes invitées ; l’ennui de la queue m’a pris ; il faisait sec et pas froid ; j'ai laissé là ma voiture et j’ai été à pied. En arrivant, sur l'escalier, 2 ou 300 personnes montant, 2 ou 300 descendant ; tout le monde de connaissance, étrangers et Français ; quelques rares légitimistes. J’ai vu la Maréchale et La Redorte qui donnait le bras à sa fille ; très jolie. Il m’avait rencontré dans le premier salon ; il est revenu sur ses pas avec sa fille : " Ma fille veut vous bien voir et vous remercier d'être venu."

J’ai mis dix minutes à redescendre l'escalier. Au bas, j’ai rencontré Thiers qui attendait : " N'est-ce pas, lui ai-je dit, que la patience est la plus difficile des vertus ? - Oui ; pourtant, on l’apprend avec l’âge. - Comme on apprend ce qu’on subit." J'étais dans mon lit à minuit. J'espère que vous étiez depuis longtemps dans le vôtre. J’ai joui pour vous du beau temps de la journée. Adieu, adieu. Pour combien de temps ? Adieu. G.

33. Schlangenbad, Dimanche 17 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je suis arrivée fatiguée. Je trouve ici la température de la Sibérie, beaucoup de monde, pas une connaissance, ma nièce qui a ici ses parents, le Roi de Wurtemberg arrivé hier aussi. Comme on ne dispose pas des rois, je ne sais trop s'il me fera une ressource. Les journaux et les lettres arrivent ici tard, je serai bien arrivée, et vous êtes plus loin que jamais. Votre dernière lettre est du 11. Au fond l'été est ma plus mauvaise saison. Je ne sais jamais l'employer. On dit qu’on va me regretter à Ems. J'y avais un vrai salon. Les princes de Prusse et [Panin] & Platen étaient le fond, cela avait fini par être agréable, après avoir bien mal commencé. Il fait très froid ici, froid comme en octobre. J’attends la porte, si elle m’apporte quelque chose, j’ajouterai, si non et en tous cas. Adieu. Adieu.

31. Ems, Mercredi 13 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot

Voici une lettre qui devrait me rassurer, et je ne parviens pas à l’être. Je trouve notre dernière circulaire de 20 juin bien faite, mais elle engage la polémique avec l'Ang & la France. Voilà une complication. Et cependant le fond est pacifique. Je suis tourmentée, l'esprit s'épuise à examiner cette maudite question sous toutes ses faces.

Je n’ai pas été bien hier. Aujourd’hui encore un fort mouvement de bile. C’est la Turquie. Le comte [Pani] me plait tous les jours d'avantage. Un bien honnête homme, très instruit, très intéressant à écouter sur la Russie, et en pleine confiance avec moi. C’est un ami de Viel Castel ils se sont rencontrés en Espagne. Nous nous parlons de bien loin c’est vrai, c’est bien ennuyeux ; et quand il y aurait tant à se dire ! C’est pourquoi mes lettres sont bêtes. Je le sens. Je ne puis penser qu'à une seule chose, & je ne puis pas dire tout ce que j’en pense. Pour changer, que veut dire le voyage de la Reine Christine ? Je trouve que nous sommes devenus bien ignorants vous et moi. Adieu. Adieu.

La lettre dont parle M. et celle où vous me disiez votre opinion sur l'Angleterre.

Paris, Lundi 6 octobre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je suis bien aise de ce que vous me dites à propos d'Abdel Kader c'est bon au besoin. Trop long à vous expliquer pourquoi. J’ai vu assez de monde hier mais rien d’intéressant, le comte de Thomas, comme nouveauté. Pas de Français intéressant. Thiers part aujourd’hui pour Valenciennes, dit-il. Une absence de 5 jours. Lamoricière n’est pas allé en Angleterre comme il en avait le projet. Hatzfeld est venu me dire adieu. Il part ce soir pour Berlin.

Malgré tout mon [?] de rester si longtemps sans vous voir, d'autant plus qu’à présent je suis vraiment sans ressource, je ne puis pas regretter votre absence. Il est bon que vous restiez tranquille et loin dans ce moment de bavardage stérile. L’agitation ne sert jamais et elle ôte toujours un peu de la dignité. Quelle pauvre lettre ! Mais je ne sais absolument rien. Adieu. Adieu

Val-Richer, Jeudi 17 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

6 heures

Le temps est splendide. J'ouvre mes fenêtres sous le plus pur ciel, et le plus brillant soleil que j’aie jamais vus en Normandie. N'étaient les vapeurs qui roulent en fuyant à l’horizon, je croirais un col et un soleil du midi. Mais je n'y crois pas. L’impression chaude et transparente de l’air du midi est restée trop vive dans ma mémoire. Je viens d'allumer mon feu.

Après la nature, l'histoire. Celle-ci est bien ancienne. Pourquoi êtes-vous si loin ? Le discours de M. de Falloux est excellent, spirituel, sensé, honnête, élevé, élégant. Je comprends que l’assemblée soit restée froide. Ni l’éloquence n'est puissante, ni la politique pratique. Rien qui satisfasse les intérêts, ni qui remue les armes. C'est, pour moitié, la faute de la situation quand il n’y a rien à faire, il n’y a rien à dire. Pourtant on pouvait certainement exciter plus fortement l’inquiétude et faire entrevoir plus distinctement l'avenir. Le Général Cavaignac m'a intéressé et ennuyé. Tout ce qu’il dit est nouveau pour lui et vieux pour moi. Il découvre des théories usées. Mais on sent un homme sous les guenilles un homme fortement convaincu et qui se battra pour la République. Plus l'avenir s'éloigne, plus il m'inquiète. La République ne peut pas vivre, et ne se laissera pas mourir. Je suis dans un état d’esprit très désagréable. Je crois fermement à un certain avenir et je ne vois pas du tout comment il sortira du présent. Comme un homme sûr d'arriver, mais qui marcherait à travers des précipices sans voir du tout son chemin. C’est la foi absolument dénuée de science. M. de Maistre serait content de celle-là.

Je n'ai point oublié les Delmas. Je suis allé chez eux et, ne les trouvant pas j'ai laissé deux cartes p.p.c., pour qu’ils sussent bien que, s'ils ne me croyaient pas, c’est que je n'étais plus à Paris. Quand j'aurais un mauvais procédé, pour vous, vous ou moi, nous irons le dire à Rome. Je vous laisserai le choix. Je n’ai pas dîné le Jeudi 10, chez les Hatzfeldt parce que j’avais un engagement antérieur chez Mad. Lenormant, engagement auquel j'ai manqué parce que j'étais encore souffrant. J’ai passé moi-même et mis des cartes, la veille de mon départ, chez Hatzfeldt, Hübner, Kisseleff et Antonini. On m'a dit que ce dernier était malade.

10 heures

Voilà des visites qui m'arrivent avec la poste. Je n'ai que le temps de fermer mes lettres. Mon bulletin de l'assemblée porte : “ Berryer est depuis quelques minutes à la tribune. Il signale le double danger de l’anarchie, et du Bonapartisme. Il devient magnifique, admirable. Il n’a jamais été plus beau, aussi beau. Mais il faut que je ferme ma lettre. La nomination du Général Magnan est très mal accueillie.” Adieu, Adieu. G.

Paris, Mardi 8 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

M. Vitet et M. Moulin sont venus hier à 5 heures. L’un quittait le Gal Changarnier ; l'autre sortait de le Commission de révision où le Rapport de M. de Tocqueville venait d'être lu. Rapport pas trop républicain. La république est encore le seul gouvernement possible ; il faut en prolonger l’expérience, mais ne pas prétendre y lier définitivement le pays. Il est le maître de choisir le gouvernement qui lui convient, et l'assemblée constituante sera la maîtresse d’exprimer comme elle l’entendra, le vœu du pays. On ne peut limiter, ni la souveraineté nationale, ni le pouvoir constituant. En attendant, il faut observer strictement la légalité, seul frein qui subsiste encore, et la faire observer, à tous ceux qui voudraient la violer.

Le ton du Rapport est triste, très triste, connu d’un homme sans confiance dans les gouvernements qu’il préfère et dans le pays qu’il invoque. Les Montagnards s’en sont montrés surpris, et mécontents. Le Gal Cavaignac a dit à M. de Tocqueville : " C'est le moins de mal que vous ayez pu dire de nous. " selon M. Charras, c’est de la métaphysique bien vague ; il faut du temps pour la comprendre. "

Ils ont demandé, l'impression immédiate du Rapport pour eux seuls et du temps. Ils le discuteront aujourd’hui et demain. On croit qu'il ne sera déposé que jeudi, et que le débat ne commencera que le jeudi suivant 17. Après la séance de la Commission les révisionnistes se sont réunis chez le duc de Broglie pour arrêter la liste des orateurs qui doivent parler et s'inscrire pour la révision. M. de Montalembert très ardent, poussant tout le monde à parler ; ce qu’il faudrait, dit-il, ce serait que les 233 membres, qui ont signé pour demander la révision, s’inscrivissent pour la soutenir. Il s'est plaint du rigorisme excessif du rapport quant à la légalité. " Il n'y a pas moyen de nous plaindre, lui a dit le duc de Broglie, ni de parler autrement ; nous pouvons subir l’illégalité ; nous ne pouvons pas l'autoriser et l'accepter d'avance. "

On a dressé la liste des Orateurs ; une douzaine environ, MM de Montalembert, Broglie, Daru, Beugnot, Goulard, O. Barrot, Berryer, Falloux, Kerdrel & &. O. Barrot prêchant avec passion, la prudence, la modération " On sera très violent contre le Président ; il faut être très doux, jeter de l’eau froide. " Il fait sur tout le monde l'effet d’une ambition impatiente et sénile, qui veut arriver, qui se croit près d’arriver, et qui meurt de peur qu’on ne la dérange, ou qu’on ne lui impose des efforts qu'elle ne pourrait pas faire. On ne sait pas encore si beaucoup de Montagnards parleront, et lesquels. On s’attend à un débat long, violent, confus et plein d’incidents.

Changarnier est triste et inquiet. Il y a évidemment recrudescence de mouvement Bonapartiste et de timidité parmi les anti bonapartistes. L’intérêt électoral gouvernera tout le monde. Dans les masses, Changarnier est un candidat inconnu. Pour lui donner quelques chances, il faudrait écarter d'avance, et absolument au nom de la légalité, les trois candidats connus Le Napoléon, le Prince de Joinville & Ledru Rollin, Est-ce faisable ? En allant à Beauvais, le Président a été harangué à Clermont-Oise, par le Président du tribunal qui lui a dit : " Vous avez été élu il y a trois ans ; vous serez réélu l'an prochain, quoiqu'on fasse, et quoi qu'on dise. " Cette boutade inconstitutionnelle de la part d'un magistrat, a fait quelque rumeur. Le Président n’a rien répondu. Thiers ne songe qu'au libre échange. Michel Chevalier voyage pour recueillir des faits contre son discours. Thiers en recueille pour le défendre. Duvergier de Hauranne revient de Claremont, et se loue de l'accueil qu’il y a reçu. Je n'ai encore point de nouvelles, des autres voyageurs. Il en viendra probablement aujourd’hui. Je pars toujours samedi. J’ai été un peu incommodé hier ; ce n'est rien. Les Hatzfeldt m’ont engagé à dîner pour Jeudi. Je n'irai pas. Je mettrai quelques cartes p.p.c. Adieu.

J’ai bien peur de ne pas avoir ce matin une lettre d'Ems. L'Allemagne ne me ressemble pas ; elle ne prend ni la ligne droite, ni le chemin le plus court. Adieu, Adieu.G.

Paris, Mercredi 2 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Une heure

Je ne suis pas du tout résigné à la séparation. Mon plaisir me manquera aux heures accoutumées, et mon attente de mon plaisir tout le jour.

En vous quittant hier soir je suis retourné chez Mad. de Staël. Point d'autre visiteur que Viel-Castel uniquement préoccupé des affaires de La Plata dont le rapport se fait ces jours-ci. M. Thiers, les a toujours à coeur, plus que vous. Il ne refera pourtant pas son discours cette année, mais il en fera faire plusieurs. Pour rien, car la paix sera faite avec Rosas. 13 membres de la commission sont pour la paix contre 2. M. De Tocqueville lira Lundi 7, à la Commission, son rapport sur la révision. La Commission le discutera lundi et mardi. Il le lira à l’assemblée mercredi, ou jeudi. Le grand débat commencera, le mardi 15, grand peut-être, et long certainement.

Pour la réunion des Pyramides, sept orateurs, MM. de Broglie, Montalembert, Daru, Odilon Barrot, Beugnot, Gal Bedeau et Coquerel. Pour la République, plaine ou Montagne, MM. le Gal Cavaignac, Lamartine, Gal Lamoricière, Jules Favre, Charras, Mathieu de la Drôme Michel de Bourges. Pour le Tiers Parti, MM. Dufaure, Tocqueville et Laboulais. Pour les légitimistes, MM. Berryer, Falloux, Vatimesnil, La Rochejacquelein, Laboulie. Pour les fusionnistes MM. Molé, Montebello, Moulin. Pour le Ministère, MM. Baroche. Léon Faucher et Rouher. Voilà le programme général. Et comme il s’agit de prendre position pour les élections futures, peu de gens se retireront de la scène. Au moins dix ou douze jours de débat. Je n’ai encore vu personne qui connût le discours du Président.

La réception de Poitiers n'a pas valu celle de Tours. Peu de visites ce matin. Deux légitimistes, MM. de Neuville et de Limairac, bien pressés qu’on s'entende avec eux pour faire, à la loi du 31 mai une petite modification qui leur permette de ne pas attaquer la loi, et de voter avec la majorité, contre la Montagne. Le parti est assez découragé.

Je verrai demain le général Chabannes qui part le soir pour Claremont. Je lui dirai bien des choses à redire et il les redira. Je ne suis pas plus intéressant que cela. Adieu. La pluie me plait. Vous aurez moins chaud et point de poussière. Adieu, adieu.

Tout va bien chez moi. Adieu. G.

Val-Richer, Jeudi 18 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

6 heures

C'est aussi l’heure où vous vous levez, me dites-vous. Que faites-vous à cette heure-ci, aujourd’hui ? Quand vous vous le rappellerez, au moment où vous recevrez ma lettre, la vôtre ne me le dirait que dans huit jours. On aura beau inventer les chemins de fer, les ballons ; on ne supprimera pas l'absence. Je n'ai guère plus de nouveau à vous envoyer d’ici que vous d'Ems à moi.

J’ai fait hier mes visites à Lisieux, par la pluie. Je suis frappé de ce qu’il y a de tranquillité et de ce qui revient de prospérité matérielle dans le pays. Cette société est aussi habile à se défendre du mal qu’inhabile à conserver le bien. Il est vrai qu'en fait de prospérité comme de sécurité, elle se contente à bon marché. Toutes ces existences sont très petites pour la richesse comme pour l’esprit, et elles se soucient peu de devenir grandes, sous l'un ou sous l'autre rapport. Quand on a gagné assez d’argent pour vivre sans rien faire dans sa petite maison de ville ou de campagne, on se trouve assez riche. Quand on sait faire ses comptes et lire son journal, on se trouve assez spirituel. Jamais l’ambition n'a été si courte et si basse. Les proverbes ont toujours raison : on est punis par où l'on a pêché.

Voici où ce mot puni me mène tout à coup à M. de Lamartine. Bien des gens le trouvent bien puni. Je trouve qu’il ne le sera jamais assez. Vous vous rappelez l’article de Croker dans le Quarterly review sur l’évasion du Roi après Février, et la réponse qu’y a faite M. de Lamartine et dans laquelle il a raconté qu’il avait voulu, comme gouvernement provisoire, faire sortir le Roi en sûreté, qu’il était allé trouver M. de Montalivet, qu’il lui avait demandé où était le Roi, et lui avait offert, sur son honneur, de le faire conduire hors de France par quatre commissaires qu’il lui avait nommés, M. Ferdinand de Lasteyrie, M. Oscar de Lafayette, et deux de ses amis personnels, M. de Champeaux ancien officier dans la garde royale, et M. d'Argaud, attaché aux Affaires étrangères. Croker ne lâche pas prise aisément ; il est allé au fond de tous ces dire ; il a questionné le Roi, et par le Roi, M. de Montalivet. Il publie dans le nouveau n° du Quarterly review une réponse à la réponse de M. de Lamartine, et, il affirme que les quatre commissaires proposés par M. de Lamartine à M. de Montativet étaient, Lasteyrie et Lafayette, oui, mais au lieu des deux derniers nommés dans la réponse, MM. Flocon et Albert, [ouvriers] ! Peut-on concevoir un tel mensonge ? Car entre les deux assertions, je crois à celle de Montalivet. M. de Lamartine s’en tirera par l'absence. Il est à Smyrne. Le Quaterly review ne va pas là.

Voilà un petit désagrément pour Palmerston. C'est encore la Duchesse de Montpensier qui hérite du trône d’Espagne. Si la Reine d'Espagne mourait demain, il aurait de la peine, malgré ses 46 voix de majorité, à faire faire la guerre par son pays pour empêcher l'Infante de succéder. Car elle succéderait en Espagne sans difficulté ; les progressistes seraient les premiers à la reconnaître et Narvaez est toujours là.

9 heures.

Voilà votre lettre. Je n’en ai absolument aucune autre. Quand j’ai celle-là, j’attends les autres patiemment. Comment ne savez-vous pas encore que j’ai été cinq jours sans lettre ? Nous sommes bien loin. Adieu, adieu, adieu. G.

Val-Richer, Vendredi 28 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Sept heures

Est-ce donc bien demain que vous partez ? Cela me fait l'effet d’une seconde séparation. Paris est si près ! J’espère qu’au moins les eaux d’Aix-la-Chapelle vous feront du bien. Prenez les avec précaution ; elles passent pour très fortes ; j’ai entendu dire que nous n'avions en France point d’eaux sulfureuses aussi fortes. Je ne vous crois aucun mal spécial et précis ; je vous crois au contraire un bon fond d’organisation et de tempérament. Mais vous êtes affaiblie délicate et susceptible ; il faut vous fortifier en vous ménageant ; des toniques doux et soutenus ; point de secousse. C'est dommage que je ne sois pas médecin et votre médecin. Je suis sûr que je vous traiterais à merveille. Mais vous n'êtes pas commode pour votre médecin.

J'attends Londres dans beaucoup de curiosité. Personne n'aura dit ce qu’il y à dire, et ce qui tuerait infailliblement Lord Palmerston, peut-être même dans la Chambre des Communes actuelle. Je connais bien les Anglais. et je les comprends d'instinct encore mieux que je ne les connais ; je sais qu’elles sont les cordes qu’il faut toucher pour aller jusqu'au fond de leur âme. Ils ont à la fois le respect des anciennes choses, des anciennes lois, et le goût de la liberté ; ils sont en même temps de vieux conservateurs et des libéraux sensés et honnêtes ; il faut leur montrer que Lord Palmerston ne leur ressemble et ne leur convient ni sous l’un ni sous l'autre rappor ; qu’il fait en leur nom de la politique qui n’a rien d'Anglais, point de dignité, point de moralité point d'intelligence des vrais intérêts de la liberté dans le monde comme de la considération et de l'influence de l’Angleterre. Je voudrais soulever contre lui, l’esprit libéral des Anglais, aussi bien que leur esprit conservateur, et le leur faire voir tel qu’il est réellement, comme un brouillon sans prévoyance et sans foi, qui va servant et semant partout, l'anarchie révolutionnaire, et qui revient ensuite dire dans le Parlement qu’il a soutenu l'Angleterre et la liberté tandis qu'il les a partout compromises, et rendues suspectes ou odieuses. Vous voyez ; je retombe toujours dans mon ancien métier. Je vous assure, et vous me croirez sans peine, que mon discours serait très bon.

10 heures

J’avais bien raison de vous envoyer un discours. Je viens de parcourir celui de Lord Palmerston. Le meilleur, ce me semble, qu’il ait jamais fait. Spirituel, spécieux et convenable. Je le lirai attentivement. Mais je persiste dans le mien. La réponse à Lord Palmerston pourrait être foudroyante. Puisque Sir J. Graham s'est engagé si avant, Sir Robert Peel en fera certainement autant et parlera bien. Le débat est solennel. Et certainement Palmerston en restera blessé à mort. Je crains seulement que le public, les badauds honnêtes, ne soient pas suffisamment détrompés et éclairés, sur son compte. Vous aurez moins chaud aujourd'hui. L'orage n’est pas encore fini. Il abattra la poussière sur votre route. Adieu. adieu. G.

Val-Richer, Jeudi 1er novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

Huit heures

Voici enfin, le mois où nous nous retrouverons. Je ne crains pas que les amertumes, dont avant-hier vous m'avez envoyé un trait résistent à la présence réelle. La vérité vous saisit et chasse de vous l’erreur. Mais elle ne l'empêche pas de revenir. J’ai bien envie de vous dire une fois tout ce que je pense de la source de cela. Quand on a vécu quelque temps séparés en pensant toujours, on s'étonne de tout ce qu’on ne s’est pas dit. Que de silences, de réticences, de voiles dans une bien grande intimité! C’est bien dommage. Il y a un point où l'on arrive bien rarement, mais où, quand on y est arrivé, ce qui est incomplet devient intolérable. Il faut pourtant s'y résigner. Je suis charmé que le Duc de Noailles soit à Paris. Je me promets que nous causerons beaucoup. Non seulement il est très sensé et très honnête, mais je me figure qu’il y a en lui quelque chose de plus qu’il ne montre. J’aime les gens dont je n‘ai pas vu le bout. J’ai eu hier ici un autre ancien député conservateur du midi. Il avait une lettre de son fils, jeune maréchal des logés dans un régiment de chasseurs à Rome. Voici les termes. « Nous nous ennuyons bien ici. Nous ne savons pas pour qui ni pourquoi nous y sommes. On nous fait changer tous les jours notre fusil d’épaule ; demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Le Pape devrait bien revenir pour que nous nous en allions. Voilà le sentiment populaire dans l'armée. Je vois venir un bien autre embarras. Le Pape dira, ou donnera clairement à entendre qu'il ne reviendra à Rome que lorsque les Français n'y seront plus. Et alors comment s'en ira-t-on. S’en aller, ce sera être chassé par le Pape. J'admire ce que la bonne politique peut devenir, entre les mains des sots. Ici aussi le coup d'état est dans l’air ; c’est-à-dire qu'on en parle car je ne trouve pas qu’on y croie. Quel qu’il soit s’il se fait sans le concours de l'assemblée et du général Changarnier, ce sera un triste coup de cloche. Le Président a beaucoup perdu dans les campagnes mêmes. Il ne me paraît plus en état d’agir seul. Comme de raison, il me vient bien des messages empressés et obscurs. C'est l’état de tous les esprits. Il m'en vient d’Emile de Girardin toujours, en ébullition. Il me paraît que la présidence du Prince de Joinville est décidément son idée du jour, et qu’il se propose de la pousser chaude ment à travers le premier nouveau gâchis. Je ne sais plus quelle importance conserve encore son journal. Je le vois toujours assez rependu pour nuire. Et l'homme a, dans ce genre, une vraie puissance.

Midi

Voilà un nouveau cabinet qui m’arrive. Ce n'est évidemment qu’une préface. Quel déplorable et ridicule gâchis ! J’ai la conviction que tout cela ne sera que ridicule. Il faudrait que les honnêtes gens fussent plus sots que les sots pour se laisser déposséder et mâter avec les forces qu’ils ont entre les mains. Je suis charmé que vous vous inquiétiez moins. Quand serons-nous réunis ? Adieu, Adieu Adieu. G.

Broglie, Jeudi 20 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’ai tout le jour sous les yeux une preuve frappante qu’il n’y a aujourd’hui pour la France, dans la pensée de tout le monde, point de politique extérieure. Personne n'en parle. Personne ne songe à en rien demander ni à en rien dire. Il vient ici assez de visites ; on ne parle que des affaires publiques ; point des Affaires étrangères ; un mot, en passant, sur Rome, qui tombe aussitôt et qui est dit plutôt pour parler du Président. qu'on est curieux de bien connaître, que de Rome dont on ne se soucie pas. La France n’est préoccupée que d'elle-même. Le Duc de Broglie me dit qu’il répète sans cesse aux Ministres : " La paix à tout prix, et point d'affaires ; la République ne peut pas avoir une autre politique. " Il a raison, et le public, est de son avis. Les journaux seuls sont en dehors de cette disposition du public, et raisonnent à perte de vue sur l'Europe. Et leurs lecteurs se plaisent assez à cela. Mais comment on se plaît à un moment de badauderie et d'oisiveté. Personne ne prend les journaux au sérieux. Ce qui n'empêche pas qu'à la longue ils n'agissent. Un jour viendra où le pays sortira de cette insouciance forcée sur sa politique et sa position au dehors, et s’en vengera sur le gouvernement qui lui en fait une nécessité. Etrange chaos que l'état des esprits et ce qu'ils ont à la fois d'activité et d’apathie de passion et d’indifférence de bon sens et d’inintelligence. Plus j'y regarde, plus je me persuade que c’est bien un état de transition, non une chute définitive. C'est ma seule consolation, et je crois que c’est la vérité.

Transition à quoi. Je n’en sais pas plus que je n’en savais quand nous avions le bonheur de causer ensemble de tout cela. Pourtant je suis plutôt confirmé qu’ébranlé dans l’idée à laquelle j'aboutissais en définitive quand nous voulions absolument voir à ceci une issue.

Onze heures

Je vous reviens après être allé entendre une homélie de l'évêque d'Evreux dans l’Eglise de Broglie. Hélas oui, il y a deux grands mois que nous nous sommes quittés ! Je n'essaie pas de vous dire combien vous me manquez. Vous me manquez non seulement pour les choses que je ne dis qu'à vous et que je n’entends que de vous, là où le vide est complet quand vous n’y êtes pas. Vous me manquez même dans les moments où il n’y a pas de vide, ou ce que j’entends et dis me plait et m'intéresse. Je suis toujours sur le point de me retourner pour voir si vous êtes là et pour vous mettre de part dans tout. Que de choses je ne dis pas que je vous dirais, et que de choses je vous dirais que je ne vous ai jamais dîtes ! Et la vie s’écoule dans cette impatience d’une affection qui ne donne et ne reçoit pas, tout ce qu'elle pourrait recevoir et donner dans le sentiment d’un grand bonheur possible et manqué.

Paris sera tranquille. Et si les rouges essayaient de le troubler la tranquillité serait pleinement rétablie en quelques heures comme au 13 Juin. La force et la volonté de faire cela y sont également. Certainement le choléra diminue. Pourtant il y en a encore, et presque toujours grave. Ne vous ai-je pas déjà dit hier qu'à cause du Choléra, on retardait de quinze jours la rentrée des écoliers aux collèges ?

La lettre de Marion est charmante et très originale, si cette aimable fille était heureuse, elle aurait tout le bon sens hors duquel elle se jette quelquefois pour répandre et animer son âme. Elle a naturellement beaucoup de bon sens. Mais il faut aux femmes même aux plus distinguées, du bonheur personnel, et de cœur, pour être dans cet équilibre intérieur qui met en état de voir les choses du dehors comme elles sont réellement, parce qu'on n'a rien à leur demander. Je parlais un jour à la Duchesse de Broglie d’une jeune femme de sa connaissance, et de la mienne qui avant son mariage avait un amour propre assez agité et exigeant, et qui depuis son mariage, était devenue parfaitement calme et modeste : " Je le crois bien, me dit-elle, elle a ce qui apaise et satisfait le plus grand amour propre possible d’une femme : elle est aimée et heureuse. " J'ai bien souvent reconnu la vérité de cela. J’ai peur que notre bonne Marion reste toujours républicaine, tantôt pour Cavaignac, tantôt pour Manin, faute d'avoir son roi à elle, un mari qu'elle adore, et qui l'adore. Adieu. Adieu.

Je ne vois rien dans mes journaux de ce matin. Je pars toujours le 28 pour retourner au Val Richer le Duc de Broglie, le 29 pour Paris. Il veut être au premier jour de l’assemblée aussi à la réunion du Conseil d'Etat qui aura probablement, lieu la veille. Adieu, Adieu, Adieu. G.

Val-Richer, Mardi 21 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

Sept heures

Votre dernière lettre est datée du 18 Août, juste un mois après mon départ. C'est déjà bien long. Chaque jour plus long. Vous me dîtes : " Je veux de la sécurité à Paris. Qui me répond que j'en aurai ? " J'y regarde bien. J’ai toutes les raisons possibles d'y bien regarder, vous la première. Plus j’y regarde, plus je crois à la sécurité matérielle dans Paris. Et je ne vois personne qui n’y croie comme moi. Les coquins sont aussi abattus dans leur cœur que décriés dans le public. Non pas certes qu’ils renoncent. Mais dans l'état actuel, ils ne se croient aucune chance de succès. Ils attendront un autre état. Viendra- t-il un autre état ? Ceci, je le crois, et tout le monde, le croit. Il n’y a donc pas de sécurité politique. L'avenir amènera des évènements. Lesquels et quand ? Personne ne le sait. Tout ce qu'on peut dire, tout ce que disent tous les hommes sensés, c’est que dans trois ans, si d'ici là on ne fait rien, la réélection du Président et de l'assemblée fera une révolution, bonne ou mauvaise plus probablement mauvaise. Et probablement avant ce terme, aux approches de ce terme, pour éviter cette révolution inconnue, les pouvoirs aujourd’hui établis, et certainement, les plus forts, l'Assemblée, le Président, le Général Changarnier feront quelque chose. Personne ne sait quoi, ni quand. Tout le monde croit à quelque chose et croit que quelque chose sera nécessaire. Je reviens donc à mon point de départ. De la sécurité matérielle, oui. Pas de troubles dans la rue. De la sécurité politique, pas d’évènements graves. Personne ne peut vous promettre cela. La question se réduit donc à ceci : quel genre et quel degré de sécurité vous faut-il ?

M. de Metternich a raison ; l'exécution du prêtre à Bologne est stupide. C’est du bois sur un feu qui s'éteint. Les gouvernements vainqueurs ne savent pas le mal qu’ils se préparent quand ils redonnent un bon thème aux mauvaises passions vaincues. Ce que veulent surtout les révolutionnaires, c’est un fait, un acte, un nom-propre, de quoi parler. Ils excellent ensuite à commenter et à répandre.

Je ne comprends pas Brünnow à votre égard. Non seulement de la négligence, mais de la malveillance, c’est trop bête pour un homme même pour un subalterne d’esprit. Il faut que je ne sais quand, je ne sais comment, vous l’ayez blessé dans quelque secret repli de son cœur subalterne. Vous pouvez avoir le Génie de l'offense ; quelque fois le voulant bien, quelquefois sans le savoir. Peu importe du reste cette occasion-ci. M. de Brünnow n'apprendra rien à Lord Palmerston sur l’amitié que vous lui portez.

Je regrette bien Lord Beauvale pour vous. C'est évidemment la conversation qui vous plaît le plus. Pourquoi les Ellice ne veulent-ils plus venir à Paris ? Est-ce que le père et la mère ont peur ? Avez-vous des nouvelles de Bav. Ellice ? Est-il en Ecosse ? J’ai vu arriver hier un petit anglais, le second fils de Sir John Boileau. Il vient passer huit jours au Val Richer. L’aîné est aux Etats Unis. Milnes veut venir me voir ici. Bon homme et fidèle, malgré la promiscuité de son amitié.

Onze heures

J'ai beau faire ; j’attends la poste le mardi comme les autres jours. Adieu. Adieu. G.

Richmond, Jeudi 9 août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Ce que vous mande Piscatory est triste. Comme tout le monde dit de même, ce doit être la vérité attendue. J’ai eu hier quelques visites du voisinage. (à propos la vieille princesse si touchée de ce que vous lui adressez, que vite elle a envoyé chercher des fleurs, bouquets, plantes & & pour orner mon salon) le duc de Cambridge qui part aujourd’hui pour faire visite à son frère à Hanovre. Plus tard j’ai été dîner chez la duchesse de Glocester, rien que la famille royale et moi. J’ai regretté d’avoir accepté, car malgré mes barricades, mes yeux ont souffert de la lumière rien d’intéressant naturellement. A onze heures j'ai été dans mon lit. La duchesse de Cambridge se plaint et avec raison, de la duchesse d’Orléans qui ne lui a pas fait visite quoiqu’elle en ait fait aux autres membres de la famille. Cela fait un petit commérage qui les occupe. Sa fille de Meklembourg me plait chaque fois que je la rencontre. Le vieux Dennison M.P. frère de la. Marquise de Conyngham vient de mourir. Il laisse à lord Albert Conyngham, second fils de sa sœur toute sa fortune en terre et de plus deux millions de Livres, ce qui veut dire deux millions de Francs de rente. Vous avez vu lord Albert chez moi à Paris, pas grand-chose.

Voici votre lettre de Mardi. Toujours un nouveau bonheur quand j'aperçois votre petite lettre dans la grosse main de Jean. Quand aurai-je un autre bonheur que celui-là ? Adieu. Adieu. Je ménage mes yeux aujourd’hui, et je n’ai pas une nouvelle à vous donner ici on ne parle que de la reine et de l'Irlande. Il me semble que nos affaires vont cependant bien en Hongrie, Dieu merci. Adieu dearest Adieu. Comme vous êtes loin ! Adieu.

Richmond, Mercredi 1er août 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Un nouveau mois, qui sera un bien mauvais mois pour nous comme cela me serre le cœur ! J’ai lu hier une lettre de lord Ponsonby de Vienne à lord Beauvale. Il dit que la guerre peut trainer quelques semaines encore, mais que l’issue n'est pas douteuse, et personne ne s'en inquiète. Il dit aussi que les relations entre la France et l’Autriche sont excellentes ; tant mieux.

Mon fils est venu me voir hier. Brünnow est un peu noir sur la Hongrie. Je ne sais pas de nouvelles du reste. Le choléra continue et grandit. 130 morts dans la journée. C'est beaucoup, & ce n'est pas tout ; on avoue cela, mais le vrai chiffre est au-delà de 200. Je reste cependant. Je me soigne. Je me fais beaucoup trainer dans le parc, il n’y a pas de choléra là. Je passe et repasse devant le beau chêne, & vous savez à quoi je pense et repense tous les soirs chez Beauvale et un peu aussi chez Mad. Delmas.

A propos elle a été bien flattée de votre souvenir. Faites dire un mot à la vieille princesse. Le temps est passable. J’occupe dans ce moment-ci l'appartement qu’avait la Reine. Mais c’est un peu bruyant, & j’espère succéder à Mad. Steigley qui part dans peu de jours.

Je suis allée aux informations à propos de la lettre de l’Empereur au Président ; c'est la même formule que pour le Président des Etats-Unis. Mon grand et bon ami. N’importe je suis bien aise qu’il ait écrit. Je ne vois pas cependant que les journaux français le disent. C’est dans le Morning Chronicle que je l’avais trouvé.

J’ai rendu compte à Lord Aberdeen de ma petite discussion avec Lord John à son sujet. Cela l’amusera. Je n’ai pas manqué avant hier de lui faire parvenir votre lettre. Adieu. Adieu dearest, adieu.

Que c’est long déjà, & que ce sera long encore. Les correspondances de Paris dans les journaux anglais disent qu'on est inquiet. On croit à un coup d’état on le craint parce que les trois partis monarchistes sont divisés mais on ne peut pas rester comme on est. Quel puzzle. Adieu. Adieu.

Richmond, Lundi 30 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Duchâtel m’a tenu longtemps et mon essai de la poste de 4 heures ne peut pas se faire aujourd’hui. Il part le 4. Il s'embarque à Ostende, le lendemain il dîne à Spa chez sa belle-mère. Il ira ensuite à Paris pour peu de jours & de là chez lui dans le midi. Je crois qu'il préfère ne pas débarquer dans un port français. Son arrivée ne fait pas événement et il aura fait d'une pierre deux coups, la France & Paris. On lui écrit pour lui conseiller cela. Il sera à Paris encore avant la dispersion de l'Assemblée. On lui mande que Morny est un vrai personnage et que c’est lui qui pousse à l’Empire. Duchâtel n’y croit pas. Il ne voit d’où viendrait le courage. En même temps je pense, que si on le tentait cela serait accepté par tous, lui, Duchâtel le premier. Morny a écrit à Duchâtel une lettre très vive d'amitié, de vœux de le voir à Paris, à l’Assemblée, disant que des gens comme lui sont nécessaires & &

Il faut que je vous dise qu'ayant été très inquiétée par suite de ce qui s’est passé au Havre le 19. J’avais écrit au duc de Broglie pour lui demander s’il voyait du danger pour vous au Val-Richer, il me répond et me rassure pleinement, me disant que les quelques cris poussés au Havre n’avaient aucune signification aucune portée mais voici comme il finit sa lettre... " Votre bon souvenir m’est d’autant plus précieux que je n’espère point vous revoir ici. Vous avez vu les derniers beaux jours de la France, ni vous, ni nous ne les reverrons plus. " Il n’espère pas me revoir. Cela veut dire poliment que je ferai grand plaisir en ne [?] pas. C’est clair. Je [?] bien ne pas lui faire ce plaisir. Lettres de vendredi et Samedi très intéressantes. Je vois que vos journées sont bien garnies. J’en [suis] bien aise. J’aime qu’on vienne [vous] voir.

Mardi 31. Onze heures

[?] ce que m'écrit mon fils de [?] en date du 20. [Je] vous ai écrit dans le temps que les français mettaient le maintien [de] la constitution comme prix au [retour] du Pape, ils n’auraient rien [?], & que si le Pape avait la faiblesse d’accepter cette condition [?] serait recommencé. D’après tout ce que j'ai su, le [?] Pape retournerait à Rome les mains libres. Lui de sa personne ne retournera qu’après un an à Rome où il serait représenté par une commission, et toutes les commissions le [?] à une sécularisation partielle de l’administration. En attendant le Pape irait probablement résider dans quelque ville des légations. Rayneval qui c’est conduit dans toute cette affaire avec sagesse et habileté succéderait dit-on à Haverest. Si le pays est tranquille et gouvernement fort. "

Voilà un petit rapport très bien fait. Je lis avec plaisir que mon Empereur a écrit au Président pour lui annoncer, je crois la mort de sa petite-fille. Voilà les relations régulières rétablies. Cela ne fera pas à Claremont autant de plaisir qu'à moi.

Hier M. Fould s’est annoncé chez moi, je l'ai reçu. Quelle figure ! Che bruta facia ! Puisque nous sommes voisins, il a cru devoir venir. Il m’a rassurée sur le choléra de Richmond aussi bien que sur celui de Paris. Il arrivait de là. Il dit que c'est bien vide & bien triste. J'ai fait ma promenade en voiture avec lord Chelsea. Le soir j’ai [?] le piquet à Lord Beauvale. Cela ne lui a pas plu du tout. Je suis un mauvais maitre.

J’ai pris un nouveau médecin à Richmond. J'ai horreur de celui qui m’a tant effrayé l’autre jour. M. G. de Mussy reviendra me voir aussi. Adieu. Adieu. Aujourd’hui Mardi, Il y a quinze jours, je vous ai vu encore. Je ne veux pas me laisser aller à vous dire tout ce que je sens, tout ce que je souffre ! Trouvez un mari, je vous en prie. Travaillez- y. Adieu. Adieu dearest adieu.

Richmond, Vendredi 27 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Hier nous avons eu le plus violent orage qu’on ait jamais eu en Angleterre. 3 heures de durée, éclairs et tonnerre incessant. L'orage s'acharnait sur le Castel & le royal hôtel. J’ai passé tout ce temps seule, la communication impossible. Le déluge. La pluie a passé le toit & j’ai reçu un vrai bain de douche dans ma chambre à coucher. Plus tard j’ai été voir Metternich il m’a prouvé très longuement que cet orage devait tuer le Choléra. Electricité & & C’était de la sienne. En politique, il est charmé de Montalembert, de Thiers. Il dit que les nouvelles de Hongrie sont excellentes. Je ne vois pas cela encore. Il m'a beaucoup demandé de vos nouvelles. Je l'ai trouvé fort maigre, mais il est bien.

Le soir j’ai vu Beauvale, et puis de la musique chez Delmas. Cela m’a un peu échauffé, & j'ai mal passé la nuit. Hier il est mort 120 personnes du Choléra à Londres, avant-hier 64. Cela augmente beaucoup. J'ai lu ou plutôt parcouru Thiers, il a dit d'excellentes choses, et le ton de ce discours m’a paru bon. Les journaux anglais disent qu'il a produit beaucoup d’effet. Ils le donnent aujourd’hui tout en entier.

Voici votre lettre. Je vais affranchir la mienne, et nous verrons. Comment il n'y a que huit jours aujourd’hui que vous êtes arrivé au Val Richer ? Dieu que cela a été long. Je ne vous parle pas de ma santé par superstition en effet. Quand je serai malade je vous le dirai. Le parlement sera prorogé le 31. Point de séance royale. La reine part d'Osborne le 1er août pour l’Irlande. Adieu. Adieu. Je n’ai pas un mot de nouvelle à vous donner l'orage a intercepté tous les arrivages. La province a vécu sur son propre fond. God bless you dearest.

Richmond, Mercredi 25 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Hier à neuf heures il y a huit jours nous nous sommes séparés. Le dernier adieu. Mon Dieu que c’était doux. & triste. Voici votre lettre. Il me semble que vous jugez ici les choses de votre pays comme vous les jugez depuis que vous y êtes rentré ; choses & hommes. Voyons ce que le temps amènera ? Il n'amènera pas de grands hommes, je crois.

Aberdeen est venu me voir hier. II est parti ce matin pour l’Ecosse. Pas très étonné du dévouement de Vendredi. Lord Brougham avait fait un discours des plus lâches, des plus longs, des plus ennuyeux du monde. Le parti était révolté. Il ménageait lord Palmerston avec une tendresse paternelle. Cela a dégouté beaucoup de monde. Quelques Pairs sont sortis disant qu’ils ne voulaient pas voter pour une motion faite par lord Brougham. Je crois que ceci était un prétexte, et que la vraie raison était la crainte de renverser le Ministère. Quoiqu'il ne soit les Lords Hefford, Pembroke. Tankerville, Cantorbéry, Willougby & & & s’en sont allés. Le duc de Wellington est parti aussi, il est vrai que pour celui-là son vote eût pu être de l’autre côté. On l’accuse fort de désorganiser encore un parti qui l’est déjà beaucoup. Lord Aberdeen a eu hier un dernier entretien très long avec lord Stanly. Ils ne sont venus à reconnaître qu’il n’y avait pour le moment aucun moyen de prendre les affaires ensemble quand bien même les circonstances écarteraient les présents ministres du pouvoir. Aberdeen parle très dédaigneusement de Peel. D'abord comme d'un défunt et puis comme du destructeur du plus grand et respectable parti qu’ait jamais eu l'Angleterre. Moi aussi, mon Peelisme est fini. Lady Alice, parle comme les autres. Aberdeen craint fort les meetings radicaux qui vont se tenir partout en faveur des Hongrois. Il trouve que l’esprit démagogique grandit. Cela l’inquiète.

J’ai oublié de vous dire hier qu' Ellice a reçu une nouvelle lettre de Mad. d'Osne sur le même ton. Thiers et toute la famille sera à Dieppe le 3 août pour y passer quatre semaines. Mon fils est venu me voir hier pour quelques heures. Sa tournée dans le pays lui a profité, il se porte mieux. Brunow envoie des courriers à Varsovie. L’Empereur doit y être revenu hier. J’ai été hier au soir chez Lord Beauvale. Nous sommes une grande ressource l’un pour l’autre Bulwer m'écrit une longue lettre de Francfort, Résumé. L’Allemagne veut l’Unité. La Prusse, si elle ne fait pas de fautes, formera une [?] du Nord. Les petits princes disparaîtront certainement. L'Autriche reprendra sa situation après que la guerre de Hongrie sera terminée. Il n’y a là rien de neuf.

Adieu. Adieu. Je pense à vous tout le jour. Cela n’est pas nouveau non plus, adieu, adieu.

Val-Richer, Dimanche 22 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je n'aurai le cœur un peu à l'aise que lorsque nous nous serons mutuellement répondu à notre première lettre. Il me semble qu'alors la séparation sera un peu moindre. Vous avez raison ; je suis plus heureux que vous ; j'ai des ressources et des plaisirs qui vous manquent. Aussi je n'en jouis qu'avec un certain sentiment de remords. Mes plaisirs me rappellent à vous comme mes privations. Je viens de me lever. Il fait un temps admirable, l’air est doux et vif, le bleu du ciel aussi pur et aussi brillant que le vert de mes bois. Le climat est réellement bien différent. Je voudrais vous envoyer mon soleil à Richmond. Bien mieux, vous amener, vous, sous mon soleil. Vous y viendrez, soignez-vous bien d’ici là, c'est ma préoccupation de tous les moments.

Les visites commencent bien vite. J’en ai déjà eu quatre hier. De braves gens du pays de ceux qui m’ont été fidèles, et qui restent indignes contre ceux qui ne l'ont pas été. Je leur dis qu’ils ont raison d'être indignes, et je suis plus indulgent qu'eux. Je traiterai mal un très petit nombre d'infidèles, deux ou trois, les plus scandaleux. Amnistie pleine et entière pour tous les autres. La bonne politique est partout la même. Ne trouvez-vous pas que j'ai l’air d’un souverain restauré ? C’est un peu prompt. J'en suis fort loin ; personne n'en est plus convaincu que moi. Mais je suis décidé à prendre mes avantages c'est-a-dire l'attitude d’un homme envers qui on a eu tort, et qui n'a eu tort envers personne. C’est la visite et je crois qu’elle me réussira.

9 heures

Béhier vient de m’arriver. Vous avez lu ses lettres. Il connait bien Paris et comprend bien ma situation. Rien de nouveau dans ce qu’il me dit. Tout confirme ce que nous pensons. Du temps et de l’immobilité, à ces deux conditions, la rivière coule de mon côté. A Paris, impossibilité pour le commerce, et le crédit de se relever. Détresse croissante, après la victoire. On a commencé par s'en étonner. On commence à se l’expliquer. Mais le président est fort loin d'être épuisé comme espérance. On tournera et retournera, en tous sens cette combinaison pour essayer d'en faire sortir un gouvernement. Presque plus de choléra. Moins aujourd’hui qu'à Londres. Il a été affreux pendant cinq jours. La forte chaleur semblait un ennemi acharné à la poursuite de tout le monde. Adieu. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Merci des détails de votre lettre de jeudi. Je sais très bien comment s’est passée votre journée.

Onze heures

Voilà votre lettre de Vendredi. Votre préoccupation du choléra me désole. Non que je vous veuille insouciante à cet égard. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. Béhier me disait tout à l’heure que bien peu de personnes avaient été attaquées sans quelque imprudence positive et constatée. C’est un mal qui atteint rarement, très rarement ceux qui le repoussent d'avance par un régime bon et soutenu et constant. A cela la peur est utile. Gardez donc la vôtre dans cette mesure. Et puis n’oubliez pas ce que vous m’avez promis. Si le mal s’aggravait à Londres, ou si votre peur devenait un vrai mal, n’hésitez pas, partez. Il n’y a réellement plus rien à Paris. Dans l’hôpital où est Béhier, pas un seul cas depuis plusieurs jours. Je ferme une lettre avant d'avoir ouvert mes journaux. Il m'en est arrivé un paquet. L’article des Débats sur le grand duché de Bade était très bon en effet. Je ne crois pas que la Prusse ose. Adieu. Adieu.

Pas une des minutes que nous avons passées ensemble dans ces derniers jours ne me sort de la mémoire. Toutes charmantes. Adieu. Adieu, demain sera un mauvais jour. Vous aurez été un jour sans lettre de moi. Je n’ai pas pu l’éviter. Adieu. Adieu. G.

Richmond, Samedi 21 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Midi.

J'attends aujourd’hui une lettre du Havre. Le Times ce matin dit que vous y êtes arrivé, et que votre réception a été des huées. Cela fait bien de l'honneur à vos compatriotes ! Ma journée a été triste hier comme le temps. Beaucoup de pluie, point de visites de Londres. J’ai vu les Delmas la vieille princesse, & le soir les Beauvale. Là, bonne et longue et intime conversation.

Lady Palmerston avait écrit une lettre très inquiète, elle croyait à une bataille perdue à propos de la motion de Lord Brougham. Je vois ce matin qu’elle a été rejetée par 12 voix. La séance a duré jusqu'à 4 h. du matin. Brougham. Carlisle. Hugtesberg. Minto. Aberdeen Lansdown, Stanley. Voilà les orateurs & dans l’ordre que je dis là. On m'apporte votre lettre du Havre. Merci, mais vous ne dites pas comme le Times. J'aime mieux vous croire vous, que lui. (C’était dans les ships news, Southampton.)

Vous voilà donc établi chez vous ! que Dieu vous protège. Comme nous sommes loin ! Les discours hier sont si longs, qu’il m’est impossible de les lire. J'ai choisi celui d'Aberdeen, j’y trouve des paroles honorables & justes pour le roi, Lord Palmerston et pour vous. Je relève cela, parce que les journaux de Paris ne rendront surement pas les discours dans leur étendue. Onze heures de séance. C'est long !

Mon fils est revenu de Londres de sa tournée. J’irai peut être le voir demain, quoique je ne me soucie pas trop de l'air de Londres. Il est vrai que le choléra est bien près d’ici à Brentford vis-à-vis Ken. Peut-être à Richmond, mais on ne me le dit pas. Je n’ai pas de lettres du continent. Demain rien de nulle part, ce sera very dull. Adieu, sotte lettre. Je bavarderais bien cependant si je vous avais là dans ce fauteuil, si bien placé pour un entretien intime comme je regarde ce fauteuil avec tendresse et tristesse ! Adieu. Adieu. Adieu.

Richmond, Jeudi 19 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Votre petit mot de chez Duchâtel m’a fait du bien. Je l'ai reçu chez lord Beauvale où je dînais. Je me suis mieux tenue que je ne l’avais espéré, et les convives m'ont épargné les phrases banales. Brougham a été très aimable. Ellice un peu endormi. Beauvale mange & ne dit pas un mot, il est charmé qu'on l’amuse et qu’on le laisse tranquille. Grand égoïste. Lord Aberdeen est resté longtemps chez moi avant dîner. Il est très décidé à venir à Paris en 9bre et s'en réjouit tout-à-fait, il vous aime tendrement. Il ne s’attend pas à la majorité demain, mais il voudrait une minorité très respectable.

Ellenborough ne vient pas. Il est malade à la campagne, il a écrit à Lord Brougham ( qui me l’a montré) une lettre très sage très sensée sur la discussion de demain. Lord Aberdeen de son côté a fait part à Lord Brougham de votre recommandation de ne rien dire qui peut gêner les mouvements de la diplomatie française en Italie, & Brougham m’a paru très résolu à observer cette recommandation. Nous verrons car c'est une créature si mobile. Il a vivement regretté de n’avoir pas su le jour de votre départ, il aurait beaucoup désiré causer avec vous avant le débat. Lady Palmerston lui a écrit deux autres lettres, bien aigres & bien inquiètes, il raconte cela fort drôlement.

Je ne suis pas contente de moi. Le malaise continue. Il faut que ce soit dans l'air, car Dieu sait que je me ménage. Le temps est froid. Le vent a soufflé cette nuit. Vous concevez que je n’ai pas dormi, je vous voyais malade en mer.

Midi.

Vous voilà donc en France ! Que c'est loin de moi. Je suis charmée de connaître le Val Richer. Je saurai où vous chercher. Vous aurez un grand plaisir à vous retrouver là, à retrouver vos arbres, votre pelouse, Vos sentiers. Tout cela reposera votre âme. Vous avez là tout le contentement intérieur, de la famille, de la propriété. Je vous manquerai c'est vrai, et je crois que je vous manquerai beaucoup, mais vous avez mille plaisirs que je n’ai pas. Et certes dans cette séparation je suis plus à plaindre que vous. Vous le sentez. Je voudrais me mieux porter et j'y prendrai de la peine, pour vous faire plaisir.

La Reine ayant décidé qu’elle ne viendrait plus à Londres, a reçu hier l’ambassadeur de France à Osborne. Simple présentation, après quoi il est revenu à Londres avec lord Palmerston. La reine a gardé quelques ministres à dîner, elle avait tenu conseil. Elle ne prorogera pas le parlement en personne. Son départ pour l’Irlande est fixé au 2 ou 3 août. Hier encore il m’a été dit de bien bonne source qu’elle est plus que jamais mécontente de Lord Palmerston et qu’elle le lui montre. Adieu. Adieu, mille fois. J’espère une lettre du Havre Samedi. Adieu encore & toujours.

Richmond, Mercredi 18 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Onze heures

Je veux encore essayer de vous faire parvenir deux mots à Londres. Cette pensée si douce que vous êtes à une heure de distance, il y faut donc renoncer. Renoncer à tant de bonheur ! Ah mon Dieu Hier mes genoux ont fléchi quand vous avez fermé la porte. Je suis restée en prières. J’ai tant prié, et toujours une seule & même prière. Je n’ai pas pleuré. Le moment même d'un grand chagrin me trouve sans larmes. C'est de l’étonne ment. Tout est suspendu en moi. Je me suis mise à la fenêtre, presque sans pensée. Je ne sais ce que j’ai fait ensuite. Je me suis couchée. J’ai dormi un peu, pas beaucoup et je me lève, la désolation dans l'âme !

Une lettre de Constantin de Berlin. L’Empereur est parti subitement de Varsovie pour aller surprendre l'Impératrice le jour de sa fête le 13. Il ne devait passer à Pétersbourg que deux ou 3 jours. Un moment de halte dans les opérations. On veut toucher en masse sur l’armée véritable des rebelles. Tout est calculé. On ne doute de rien, et dans 15 jours ou 3 semaines l’affaire de la Hongrie sera terminée. A Berlin, grand changement dans les esprit même les plus sages. L’unité, l’unité au profit de la Prusse ; les succès dans le Palatinat & dans le grand-duché de Bade ont tourné toutes les têtes. grande haine contre l’Autriche, mille soupçons. Le roi, la reine & une partie du ministère résistent seuls à cet entrainement. Mais la bourrasque est bien forte. Prokesh et Bernstorff sont incapables de rien arranger. Il faut changer ces deux instruments. L’armistice avec le Danemark mécontente beaucoup les Allemands. Enfin beaucoup de fronde à Berlin.

Adieu. Adieu, cher bien aimé, adieu. Voici les larmes. Je m’arrête. Adieu. Dites un mot, pour que je sache que vous avez reçu cette lettre. Voilà du vent. J’ai peur pour cette nuit. Passez-vous sur un bâtiment anglais ou français ? Je ferme ma lettre à 2 1/2. Je l'adresse chez Duchâtel. C’est plus sûr. Mon messager reviendra de la directement. Adieu. Adieu, mille fois. Mon cœur se brise. Adieu.

Richmond, Lundi 16 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

J'ai beaucoup dormi mais je me sens encore plus fatiguée qu’hier et sans le moindre appétit. Deux cuillérées de bouillon viennent de me redonner des crampes. C’est bien ennuyeux mais qu’est-ce que ma santé à côté du malheur inévitable de votre départ ? Je ne me comprends pas, sans vous, sans la possibilité de vous revoir. le lendemain. Je reste hébétée quand je pense à cela, et j'y pense sans cesse !

Lady Alice Peel est venue un moment ce matin. Elle ne sait rien. La situation des Français à Rome me parait terrible. Comment cela finira-t-il ? Adieu que puis-je vous dire ? Je ne sais rien, et je ne trouve dans mon propre fond que misère, tristesse, désolation. Adieu. Adieu.

Richmond, Mercredi 4 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

J'aurais parié hier ma vie que vous ne viendrez pas aujourd’hui, et j’aurais gardé ma vie. Mais ne parlons pas de cela. Nos jours sont comptés. Si d'un côté cela devrait disposer à être avare de nos bons moments si courts et si rares, d’un autre côté cela m'impose de ne point quereller. Ainsi encore une fois n'en parlons plus. Voilà donc Rome soumise J'en sens bien aise. Mais encore une maladresse tout au bout. Bideau envoie lorsque Oudinot achève ! Au reste voici les embarras qui commencent.

7 heures

Lord Aberdeen est venu. J’espère que vous avez vu l’article de Thiers sur l’Espagne. Admirable Lady Allen, Peel, lady [?] Flahaut, Koller. Abondance aujourd’hui, Metternich va plus mal. Il s'affaiblit. Il ne peut plus marcher on le porte. On persiste à dire qu'il n’y a pas de danger. Cela n’est pas possible. Les Ellice sont partis. Cela me fait un vrai chagrin et un grand vide. Adieu. Je crains de manquer la poste. Adieu.

Richmond, Dimanche 1er juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Le voilà commencé ce vilain mois dans lequel doit commencer notre séparation. Ah que ce sera dur comme hier encore était charmant. Comment nous passer de cela ? Marion et Aggy sont revenues. Ellice a reçu une nouvelle lettre de Thiers hier matin. Il sera ici le 20 juillet avec tout son ménage. Le 10 août il veut être de retour à Paris. Il écrit en bonne humeur & bonne espérance. Il dit que la majorité est excellente. Ferme, décidée. Plus de batailles à craindre dans les rues. J’ai été chez Metternich hier soir. Il était bien, et de bonne humeur ; l’accident & l'inquiétude étaient passés.

4 heures

Je rentre d'une longue promenade à Hampton court. J’ai voulu montrer au moins les jardins à mes petites. Le temps est charmant. Vous auriez aimé cette course. Qu’apprendrons-nous demain ? 6 heures. Voici les Duchatel. Il faut fermer ceci. Adieu. Adieu. Adieu.

Mots-clés : Eloignement, Politique (France), Relation François-Dorothée

Richmond, Vendredi 29 juin 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot

Votre lettre est bien touchante et tendre et m’a bien touchée. Oui, je suis plus triste que vous, cela tient à nos caractères, j'espère moins et je suis si seule ! Il est si impossible de deviner ce qui peut nous arriver à l’un et à l’autre ? La seule chose sûre, c'est la séparation et pour assez de temps. Comment voulez-vous que je ne pleure pas ?

Je viens de recevoir une lettre d’[?] que je vous montrerai. Il est probable que la grande Duchesse Marie viendra passer 3 semaines en Angleterre. Cela peut se croiser avec mon voyage à Paris, il faudrait y renoncer, le retarder. Albrecht veut absolument que je prenne l’entresol place Vendôme. Je ne veux pas me lier. C’est bien bas, il me semble que je dormirais mal. Je veux choisir moi-même.

Je crois que Marion & Aggy reviendront ici demain. Elles vont aujourd’hui en ville. Les parents sont doux & charmés qu'elles s'amusent. Quand je me couche elles vont chez les Metternich, là elles chantent & dansent jusqu’à minuit. Moi je me sens bien lasse et nervous. Je vais ce matin. à un déjeuner chez lady Douglas, j’y verrai du monde, et cela ne m'amuse pas. Les jours vont se presser, se passer. Et le terrible jour arrivera. Quel néant pour moi ! Alors, comme je trouverai doux d'être à Richmond, vous à Brompton, sans nous voir. Qu’est-ce que cela fait ? On se sent près l'un de l’autre, on peut se voir dans une heure. Toute la différence du possible à l’impossible. Ah que je suis triste. Adieu. Adieu, & demain adieu.

Brompton, Jeudi 28 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

J'espérais vous voir un moment ce matin. J’aime même les moments. Mais il est 3 heures. Vous ne viendrez pas. J’écris donc. Je rectifie votre nouvelle à l'Impératrice sur mes assiduités au bal. Je viens de vérifier mon tableau d’invitations en Mai et Juin. J’ai mené deux fois Pauline au bal ( Henriette n'y va pas) et elle y est allée deux fois sans moi. Est-ce assez pour que ce soit drôle ? Je tiens à ma rectification parce que je suis de votre avis dans l'état de mon pays et dans mon état à moi hors de mon pays, le bal ne me convient pas. Je n'irai certes jamais sans mes filles, et comme vous le voyez, je ne les y mène que bien peu. 4 heures et demie Je reprends ma lettre. Je ne veux pas que [vous] soyez tout demain sans moi. Votre tristesse me pèse douloureusement, quoi que je fusse bien fâché si vous n'étiez pas triste. Depuis bien longtemps, je ne vous vois pas, je ne pense pas à vous sans avoir devant les yeux cette amère séparation. Elle est inévitable. J’ai tardé autant que je l’ai pu décemment, à rentrer dans mon pays. Je ne puis pas ne pas y rentrer, et ne pas saisir le bon moment d’y rentrer. Et en y rentrant, je ne puis pas ne pas aller d'abord m'établir au Val-Richer. Toutes les nécessités de toute sorte, tous les avis de tous mes amis m'en font une loi. Si vous pouviez croire que j’en suis, que j’en serai aussi triste que vous ! Si vous saviez tout ce que sont pour moi votre affection, votre conversation, votre présence, notre intimité ! Vous me manquez déjà tant quand nous sommes près, quand nous nous verrons demain ! Que sera-ce quand nous serons loin, et sans savoir quand nous nous verrons ? Je suis plus enclin que vous à l'espérance, à la confiance. Vous viendrez bientôt à Paris. Vous y resterez plus longtemps que vous n'aurez dit. Nous nous y rejoindrons plus souvent que nous ne l'attendons. Je crois cela. Je le crois vraiment. Croyons le ensemble. Nous serons encore bien assez tristes. En le croyant, nous ferons bien mieux ce qu’il faudra pour que cela soit. J’aime mieux vous l'écrire que vous le dire. Je compte partir du 15 au 20 juillet. Je ne veux pas manquer le moment opportun et que tout le monde juge opportun. Tout le monde s'attend à me voir revenir bientôt. On ne comprendrait pas pourquoi je tarde plus longtemps et si je tardais longtemps, on demanderait ensuite pourquoi je reviens. De plus, le bail de ma maison finit le 18 Juillet. J'espère que d'ici là le choléra aura quitté Paris, et que vous aussi vous y retournerez vers la même époque. Quand nous serons ensemble en France, ce sera un commencement de réunion. Je ne puis pas vous parler d'autre chose, quand même j'aurais autre chose à vous dire. Je mettrai, cette lettre à la poste en allant dîner. Vous l'aurez demain, à je ne sais quelle heure. Après-demain. nous aurons quelques bonnes heures. J’espère que cela ne tient pas uniquement à mon tour d'esprit, plus optimiste que le vôtre ; mais j’ai la confiance que nous aurons encore de bonnes années. J’ai une peine immense à me figurer que je n'aurai pas ce que je désire ardemment. J'ai pourtant assez vécu pour savoir que je m’y suis souvent trompé. Adieu, adieu. Adieu. Adieu. G.

Bedford hotel Brighton, Dimanche 29 octobre 1848, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je commence Brighton bien mal. Votre lettre n’est pas venue. Pourquoi ? Vous êtes maladroit en expéditions de lettres. Sans doute trop tard à la poste, car je ne veux admettre, ni maladie, ni oubli, ni paresse. Je vous en prie, ne me faites pas de ces mauvais tours. Vous savez que tout de suite je m'inquiète. Quel temps hier, quel voyage ! Pas même Gale, personne. Avec la multitude d'amis et d’obligés, je manque toujours d’obligeants, tandis que tout le monde en trouve. J'ai eu bien peur, j’ai eu bien froid. Je trouve ici une tempête, de la tristesse, de la solitude, un joli salon mais petit comme une cage avec des courants d'air de tous côtés. Je ne sais comment je pourrai y tenir. La bonne Marion est venue deux fois me recréer la vue & me réjouir le cœur. Aggy va décidément mieux. J'irai la voir aujourd’hui, si la tempête me permet de sortir. Vous ne m'avez pas donné votre adresse pour Cambridge.

Voici Brougham amusant. Hier pas un mot de politique et je n’y ai pas pensé ; savez vous que cela repose. Et que cette continuelle agitation, excitation est très malsaine. Je ne m’agiterai tout le jour, aujourd’hui, que de votre silence, mais c’est bien pire que la politique. Je serai en rhumatisme, en choléra, cependant tout cela n’aurait pas empêché un bout de lettres, et je crois que je resterai encore un peu plus fâchée qu'inquiète.

Le Constitutionnel raconte le discours de Louis Bonaparte. Sans commentaire. La Prusse appuie cette candidature à défaut de Lamartine qu’il regarde comme impossible faute de votants. Je découpe ce qu’il dit sur Thiers ; et que je trouve très bien.

Adieu, Cambridge est loin, bien loin de Brighton. Je voudrais être à vendredi pour vous tenir plus prés. N’allez pas trop manger ou boire dans ce ménage anglais. Dites-moi votre adresse, je crains que vous ne l'ayez pas fait, de sorte que demain j'adresserai ma lettre tout bonnement à Cambridge. Envoyez la chercher à la poste. Adieu. Adieu

Brompton, Samedi 28 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven

Une heure