Votre recherche dans le corpus : 115 résultats dans 3296 notices du site.

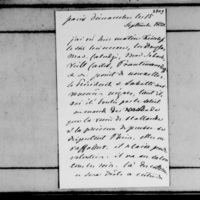

349. Londres, Jeudi 23 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

On m’assure qu’en passant à Berlin les comtes Pahlen et Orloff ont tenu, l’un et l’autre, un langage très modéré, et qu’ils ont dit notamment qu’il fallait que les affaires d’Orient fussent reglées de concert entre les cinq cours, et sans se séparer de la France.

3 heures

349. Paris, Mardi 21 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

Je commence par vous donner des nouvelles de Pauline. Je l’ai vue hier. Sa mine est très différente de celle de l’autre jour. elle a l’air animé. Le teint, les yeux, tout est mieux elle cause gaiement. Les autres étaient allés se promener ainsi tranquilisez vous tout-à-fait. J’ai fait un peu de bois de Boulogne seule, une visite à la petite princesse, mon diner solitaire, la soirée chez Lady Granville. J’avais dû y diner mais tout-à-coup cela m’a ennuyé et je n’y suis venu qu’après. Il y avait la diplomatie et l’Angleterre car il y a beaucoup d’Anglais ici dans ce moment. Je ne sais si on sait votre médiation on ne m’en a pas parlé, et je me suis tue. J’ai reçu hier une lettre de mon banquier à Pétersbourg. Mon frère se refuse tout-à-fait à se mêler de la vente de la vaisselle ; cela lui déplait, et il veut que Bruxner ait mes pleins pouvoirs et non pas lui. voilà qui va faire encore un très long delai, d’autant plus que la saison n’est plus favorable à des ventes. Les autres effets ont été vendus, c’est peu de chose, il m’en revient 6000 francs. Je vous dis toutes mes affaires.

10 h 1/2

Mercredi le 22 9 heures

10 heures, Voici votre lettre ; dieu merci vous êtes rassuré pour Pauline et vous avez tout lieu de l’être. Je ne trouve aucun changement dans votre mère. Elle est tout-à-fait comme je l’ai vue à mes autres visites. Et point inquiète. seulement préoccupée de votre inquiétude. Je ne suis point d’avis que vous la laissiez quinze jours, sans lui dire votre résolution. Le vague est toujours ce qui tourmente le plus, ainsi l’idée du voyage, de la traversée, d’un nouveau lieu à habiter tout cela doit lui tourmenter l’esprit. Quand vous lui aurez dit le Val Richer, je suis sûre qu’elle en sera plus tranquille du moins je serais comme cela à sa place, et puis dites lui que vous viendrez la voir en été ; trompez la un peu, ici c’est nécessaire, cela lui ferait peut être du bien.

1 heure

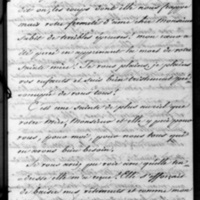

350. Paris, Jeudi 23 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

J’ai fait ma promenade seule. Pas de visites, dîner chez Lady Sandwich avec les Granville, les Brignoles et quelques autres. Thiers devait en être, il n’est pas venu. Le soir chez moi, M. Molé, Brignoles mon amb., Tcham, les d’Aremberg, Ellice, Heischman, la princesse Rasoumosky point de nouvelles. M. Molé comme de coutume, dénigrant. Les nouvelles de Bruxelles hier ont tout-à-fait rassuré le chateau et on passe à St Cloud ce matin, on raconte que votre médiation est conditionnelle. C’est-à-dire qu’elle prescrit d’alord à Naples de résilier le contrat mais se serait du nonsens et je ne le crois pas. On attend samedi ou dimanche la reponse par télégraphe. M. de Pahlen était vif hier sur la nécessité d’un arrangement quelconque en orient, il dit : si on ne fait pas. il y aura des troubles en Turquie, et alors nous y arrivons infailliblement et puis la guerre générale. L’Empereur est pour qu’on reprenne la Syrie si on le veut ; pourqu’on ne la reprenne pas si on ne veut pas. Enfin cela lui est bien égal mais il veut un arrangement, et il faut que la France et l’Angleterre s’entendent. Voilà le ton d’hier au soir. Il aura une conférence avec Thiers ce matin, et il enverra son courrier samedi. Je voudrais bien pouvoir mander quelque chose.

1 heure.

Voici le 347. Excellent speech, j’en suis aussi contente que l’auditoire, vec quelque chose de plus que lui. Lady Charleville donne des routs et des dîners, depuis 50 ans. Elle m’a constamment prié pendant 22 ans ; j’y ai été une fois, mon mari jamais, parce que c’est a bore. Ne vous en laissez pas incommoder. Il y a quarante vieilles femmes comme cela vous n’êtes pas accrédité auprès d’elles.

351. Paris, Jeudi 23 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

3 heures

Il fait trop chaud pour sortir encore. J’attends plus tard. Je suis bien aise que vous alliez passer votre journée à Holland House. J’ai eu la visite de Mme Appony ; de là, jamais rien d’intéressant. Mon ambassadeur est en travail de son courrrer et de deux ou trois dîners qu’il donne la semaine prochaine : d’abord à Molé, j’en suis et puis à Thiers, je n’en suis pas. Il n’y aura que des hommes. Je suis fâchée qu’il commence par Molé. Vous ne sauriez croire comme Ellice est occupé ici. Il travaille avec ardeur à ranimer l’amour anglais. Il y a bien bonne votonte réciproque vraiment votre succès à la Cité me me fait un grand plaisir.

Vendredi, 10 heures

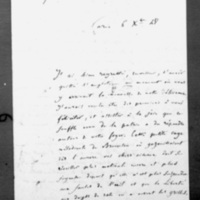

352. Londres, Dimanche 26 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’espère que ma lettre vous sera arrivée hier d’assez bonne heure pour vous en servir. Il m’avait été absolument impossible de vous écrire la veille. Les Ministres ne sont pas venus au diner de la Cité parce qu’ils y avaient été très mal reçus la dernière fois, sifflés à la lettre. Lord Melbourne, s’en était très bien tiré, très dignement. Mais ils ne se sont pas souciés de recommencer. Lord Palmerston à qui le matin même, j’avais dit en passant que j’irais, me répondit qu’ils n’iraient pas, et pourquoi. Un motif accidentel de plus. Les Shériffs que la Chambre avait mis en prison, et qui venaient d’être mis en liberté devaient être au dîner, et y étaient en effet. Le Lord Maire a porté leur santé et protesté contre leur emprisonnement. Tout cela faisait bien des petits embarras. Du reste, la santé des ministres a été portée et acceptée avec une froideur décente. Leur absence a été remarquée, mais sans étonnement. Les représentants de la cité au Parlement radicaux n’y étaient pas non plus et n’auraient pas été mieux reçus. La Cité est partagée en Torys en haut, radicaux en bas.

Lundi, 9 heures

Une heure

353. Londres, Mardi 28 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Une heure

Le 352 et le 353 sont arrivés ensemble ce matin. Le premier avait sans doute été mis à la poste trop tard. Je ne m’arrangerais pas des correspondances qui me causeraient un tel ennui. Avez-vous au moins écrit de bien belles choses ?

Moi, je ne vous écrirai rien de beau aujourd’hui. J’ai une dépêche à faire, et je vais à 6 heures dîner à Holland house, avec Lord Melbourne. En très petit comité cette fois, m’a-t-on promis. On commence à rentrer à Londres. Avant-hier

Lady Jersey, est venue m’avertir elle-même de son retour, et m’engager à aller la voir le soir. Je n’y suis pas allé. Je m’étais

arrangé pour aller à Holland house jouir de l’esprit de M. de Brünnnow.

Je ne sais si la mort de Lady Burlington fera revenir plutôt, la Duchesse de Sutherland. Ce sera un vrai chagrin, pour elle, et pour toute la famille. Etait-elle aimable ? J’irai m’écrire ce matin à Stafford house, chez Lord Carlisle et chez Lord Morpeth.

Je suis tout à fait de l’avis de lord Granville. Le speech at the royal academy très court, un simple remerciement. Mais je suis fâché qu’il soit d’avis de l’Anglais. Le Français me serait là, plus agréable. A la cité, on n’a vu que m’a bonne volonté. Là on verra surtout mon mauvais accent.

Vos deux conversations sur l’état des affaires à Paris m’arrivent de plusieurs côtés ; la seconde surtout. Evidemment les hommes senses sont fâchés et inquiets. Ils ont bien mal mené leur barque depuis quelque temps. Quand pourrons nous causer à notre aise ? Il y a ici des gens qui ont peur d’avoir perdu le Prince de Capoue et qui le cherchent avec anxiété. Il est allé à Brighton avec sa femme, il y a quelques jours. Il y a laissé ses enfants. Puis on l’a vu toujours avec sa femme à Palmouth, à Phymouth, à Portsmouth. Puis on dit qu’on ne le voit plus nulle part. Je crois que s’il va quelque part, les gens chez qui il ira seront

bientôt aussi embarrassés de l’avoir reçu que ceux-ci le sont de l’avoir perdu.

L’Autriche me paraît bien préoccupée de l’affaire de Naples.

de notre médiation que de l’affaire même. Elle a tort. Nous désirons autant qu’elle la paix de l’Italie. Mais si la paix nous présente quelque occasion d’influence, nous la saisissons. Au moins faut-il que notre sagesse soit quelquefois ; un peu récompensée.

Savez-vous quand revient le Duc de Devonshires ? Je donnerai mon second dîner, le dîner Whig le 16 mai, et je désire qu’il y soit. Ma liste est: Sutherland 2 - Devonshire-Palmerston 2 - L.Fanny Cowper - Clarendon 2 - Lansdowne 2 - Minto 2 - Holland 2 - Normanby 2 - Albermarle 2 -Lichfield 2 - Lord Melbourne-Morpeth, Leveson, M. Labour - M. Ellice- Prince Esterhazy s’il est ici. Est-ce bien ? Je n’ai point de devoir, quant aux Albermarle et aux Lichfield. C’est pour la part de la Cour. Vaudrait-il mieux Lord et Lady Carlisle ? Mais la mort de leur fille les empêchera. Et peut-être les Sutherland aussi. Faudrait-il retarder ? Combien de temps? Pourrais-je en ce cas donner le dîner Tory ? Hier et avant-hier, j’ai été me promener seul dans l’intérieur de Regents Park dont Lord Duncannon m’a envoyé les clefs. J’y ai été tristement. Je voyais courir sur ces belles pelouses mes enfants... qui n’y viendront pas. Il faut du reste bien prendre garde aux enfants qu’on mène là. Il y a tant d’eau, et pas le plus petit grillage autour. On a tort. On

devrait aux parents cette sécurité. On leur doit toutes les sécurites qu’on peut donner. C’est si peu? Adieu. Je vous quitte pour ma dépêche. Je ne suis pas sorti hier soir. Le temps est toujours admirable. Je suis fâché que vous n’ayez pas vu M. Andral. S’il revient arrangez mieux les heures. Adieu. Adieu

354. Londres, Mercredi 29 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

9 heures

Le petit comité de Holland house s’est transformé hier en 14 ou 15 personnes. Toujours au grand déplaisir de Lady Holland dit-elle ! Elle continue de me soigner comme un enfant favori. J’avais Lord Melbourne et Lord John Russell. Nous avons causé. La conversation est difficile avec Lord John ; elle est très courte. Je vois que M. de Metternich est extrêmement préoccupé de Naples de notre médiation autant que de ce qui a fait notre médiation. L’Angleterre et la France sont bien remuantes. Il n’y aura jamais de repos, en Europe tant qu’elles y seront. En sortant de Holland house, j’ai été un moment chez Lady Tankerville. Elle avait déjà vu Lady Palmerston arrivée à 5 heures. Leur intimité est grande. Elle croit au mariage de Lord Leveson et de lady Acton. En savez-vous quelque chose ?

Une heure

354. Paris, Lundi 27 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

Mon fils vient de partir pour Londres. Il sera de retour au bout de huit jours J’ai fait des visites hier au soir, entre autres chez Mad. de Castellane. M. Molé a beaucoup causé avec moi, on disait hier que le blocus de Naples était établi ; il voit découler de là une guerre générale, c’est en verite très possible. Personne ne doute que les hostilités de la part de l’Angleterre en deviennent le signal d’un soulevement à Naples, où le Roi est parfaitement détesté et méprisé par tout le monde. Si le reste de l’Italie n’est mal disposé à se remuer aussi, et là se trouveraient au presence, l’Autriche reprimant et vous aidant la révolution. Tout depend de cet imbecile de Roi. Et partout et toujours tout a dépendu d’un fou ou d’un sot.

1 heure.

357. Londres, Samedi 2 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Mon dîner s’est très bien passé. De 8 heures 1/4 à 10 heures à table dans l’ordre que vous savez et qui m’a paru approuvé de tous. Le debut froid et embarrassé comme toujours et partout. Passé la première demi-heure de l’animation et de la bonne humeur. Le cuisinier et la cave ont eu grand succès. Lord Melbourne a bu du vin de Bourgogne avec un contentement réfléchi. C’est Lord Lansdowne qui a porté la santé du Roi, d’après l’avis de Lord Palmerston. J’ai porté celle de la Reine et de tous les souverains de l’Europe. La Parisienne s’est mariée au God save the Queen. Le service a bien marché un peu précipitamment. Ils étaient trop pressés de bien faire. J’avais prodigué l’éclairage ; il était brillant. Cela manque toujours ici. L’illumination était belle, mais un triste accident s’y est mêlé et me désole. La voiture du baron de Moncorvo a accroché une échelle sur laquelle était monté un pauvre charpentier qui allumait les lampions. Il est tombé et il en mourra. Il a le crâne fracassé à la base. Il n’était pas marié, mais il allait se marier. Je lui ai fait donner tous les secours possibles. Mon médecin, qui est allé le voir ce matin à Middlesex-Hospital où je l’ai fait transporter me dit qu’il n’y a pointl’avait fait de chance de guérison. J’avais pris toutes sortes de précautions contre les accidents. Comment prévenir la maladresse d’un cocher? J’ai beaucoup causé avec le duc de Wellington qui y prenait plaisir, quoique la conversation doive lui donner assez de peine. Il cherche ses idées et ses mots comme un aveugle son chemin. Il m’a raconté Charles X, et comment il avait lui toujours prèvu sa fin. Bien aise de me tenir le même langage que Lord Aberdeen qui m’a déjà dit deux fois : " Je me glorifie d’avoir été en Europe le premier ministre qui ait reconnu le Roi Louis-Philippe."

Une heure

358. Paris, Jeudi 30 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

9 heures

Il y a aujourd’hui 6 ans que mon mari reçut la lettre de l’Empereur lui annonçant sa nouvelle destination lettre qui lui fit lever les mains au ciel de joie, et moi de douleur. J’ai noté ce jour comme un des plus cruels de ma vie. Il y a aujourd’hui un an que mon fils ainé me déclara qu’il ne me reverrait jamais. C’est un triste jour que ce 30 avril. J’aurai de vous une lettre n’est-ce pas ? Deux probablement, car je n’ai rien eu hier. Rien depuis lundi. C’est long. J’étais inquiette hier. Je suis allée chez votre mère pour savoir si elle aussi manquait de lettres elle avait eu la sienne, ainsi vous vous portiez bien. J’ai trouvé tout votre monde en parfaite santé et vous pouvez être bien tranquille Je me suis promenée avec Marion. J’ai dîné chez M. fFeihman. De la diplomatie. On raconte que Thiers dit à propos de l’affaire des soufres : "Si j’avais fait ce que fait Lord Palmerston, qu’aurait dit l’Europe ?" C’est vrai, entendez-vous les cris d’indignation ? Il y a bien de l’injustice dans le monde. Je n’ai vu personne hier au soir. Ces dîners me font veiller tard et je manque tout le monde. Je n’ai vu que M. de Bacourt et Ellice. Je vous enverrai par le courrier des Affaires étrangères une lettre que j’ai reçue hier de Matonchewitz, elle vous intéressera.

11 heures

Midi.

Voici deux lettres l’une par le petit médecin, l’autre par le gros monsieur. Le petit monsieur l’ayant reçu que hier à 2 heures n’a plus osé venir puisque vous lui disiez de la porter avant l heure. Je l’ai renseigné pour l’avenir. Merci de toutes les deux, et de tout. Vraiment Brünnow est trop bête. L’ Europe finira par répéter cet écho. Je vous ai dit hier un mot direct par la poste pas dessus mon autre lettre. Je répete aujourd’hui. Parlez en français à l’academie. C’était mon premier instinct vous vous en souvenez. Granville m’a déroutée, et j’ai assez de confiance dans ses avis, mais cependant je crois que le Français est plus convenable. De toutes les façons, et j’y reviens avec assurance, parce que j’entends dire qu’un ambassadeur Français doit parler sa langue là où il peut être compris et c’est vrai. C’est votre inclination aussi; c’est donc dit samedi à 8 heures je saurai que vous parlez Français. Vous ne savez pas comme je m occupe et m’inquiète de tout ce qui vous regarde. Votre dîner du 16 mai me parait trop short notice pour cette saison d’autant que tout le monde prend le samedi. Il me parait que le 23 est plus sûr. Je pense que ni les Sutherland, ni les Carlisle, ni le Duc de Devonshire, ni Lord Morpeth n’accepteront. Mais cela ne doit pas vous empêcher de donner le diner Whig, il le faut absolument avant celui-pour les Torys. J’ai écrit ce matin à M. Andral. Je ne suis pas bien de nouveau. Vraiment c’est une étrange santé que la mienne, avec mon régime, mon abstinence je ne conçois pas ce qui me dérange, je ne vois plus d’autre parti à prendre que de ne plus manger du tout. On peut s’acoutumer à cela peut être. Vous pourriez prendre M. e Mrs Slanley dans le dîner Whig si vous avez place. Adieu. Adieu.J’ai bién grondé de ce que ma lettre de samedi a été remise trop tard à la poste. Ordinairement, je les porte moi-même. Je ne suis jamais sure que de moi-même. Je viens de relire la lettre de Matonchewitz. Je vous promets qu’elle vous plaira. Vous ne l’aurez pa encore aujourd’hui. Je veux la faire lire à M. de Pahlen.

359. Londres, Mardi 5 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

4 heures

374. Paris, Vendredi 15 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

Vous me l’avez dit une fois, mon chagrin tourne toujours en injustice. C’est possible, mais voyez la différence entre nous. Je suis pressée d’être injuste et vous, vous êtes injuste à la réflexion. Vous me grondez beaucoup, vous avez vraiment tort. Voici sur quoi ma vivacité à éclater. Votre lettre vendredi : Alexandre va très bien. Je suppose qu’il ne tardera pas à partir.

Cuming Vendredi : Poor Alexandre is still very very ill. The Surgean won’t prononce him out of danger.

J’ai copié exactement. Mettez-vous à ma place. Et puis le lendemain Beackhausen confirme la lettre de Cumming en ce sens, que ce n’est que Samedi qu’en effet le chirurgien a déclaré que le danger était passé, mais qu’il fallait beaucoup de soin. Vous m’entretenez dans une pleine sincérité, et quand la vérité est venue, elle m’a terrassée. J’étais dans un état près de la folie. je m’étais pleinement fiée à vous et assurément en vous adressant plutôt à Brodie ne sachant en dire dès le commencement "ce sera long", au lieu de me dire dès Mercredi le 6, " dans deux ou trois jours il n’y paraîtra plus". Il en serait résulté deux choses ; c’est que je serais partie sur le champs et que je n’aurais pas eu ce terrible contre coup qui m’a abîmée. Et puis et surtout, je ne vous aurais pas écrit une lettre qui vous fait de la peine, vous aviez bien vu (car vous me citez ma phrase) à quel point ce n’était que vous que je voulais croire. En y regardant bien vous ne me gronderiez pas autant, je ne mérite pas cela, mais beaucoup de pitié. Vous voyez bien que j’ai senti que j’étais vive, que j’étais peut-être inquiète, je vous en ai demandé pardon, je vous le demande encore. N’ajoutez pas à tout ce que je ressens de peine de tous les genres.

En voulez-vous de l’injustice encore ? Voulez- vous de la franchise. Eh bien, j’avais bien envie hier de vous écrire une page remplie de M. Antonin de Noailles, de M. de Flamarens, je cherche encore. qui sont les beaux jeunes gens de Paris ! Pour faire pendant à une page remplie d’observation sur les charmes de 6 ou 7 belles femmes du bal de la Reine. Je fais des découvertes sur vous depuis que vous êtes à Londres. Allez-vous vous fâcher ? Me punissez-vous d’être franche ? Faut-il que je déchire cette feuille ? Je suis très combattue. Vous avez exigé que je vous dise tout. Vous voulez avant tout lire tout-à-fait dans mon cœur, et cependant, vous me ferez peut-être me repentir de ma franchise. Savez-vous ce que je crois ? C’est qu’on m’en doit avec cette rigueur que de près ; de près, lorsqu’on peut si vite effacer, expliquer. Ah de près, je sais bien que vous ne vous fâcheriez pas ! Vous feriez le contraire ! Vous verriez ce qu’il y a de profond, de tendre derrière mes paroles. J’ai beaucoup, beaucoup à dire encore, je dis trop, je dis trop peu, J’ai le cœur gros. Je lis les journaux. J’ai cherché pour voir s’il n’y avait vraiment au bal que des jeunes femmes. J’ai trouvé lord Grey, le duc de Wellington. Est-ce que vous ne causez pas avec ces personnes-là pendant 6 heures de suite que vous restez à un bal ? Vous ne me les nommez pas. Certainement et vous le dites-vous même, vos lettres sont frivoles. Vous êtes dans le tourbillon de Londres, vous le suivez en conscience, j’avoue que je n’en trouve par la raison, car je sais fort bien que c’est inutile quand on n’en a pas le goût. Je connais la mesure du temps de résidence à toute ces gaietés là. Je le sais, mais vraiment je ne vous connaissais pas. Vous êtes jeune. Je vous le disais hier sous une autre forme, vous avez sans doute raison, en tout cas vous en êtes plus heureux. Moi, je n’ai rien de jeune ou de gai à vous dire, je vous raconte du grave.

J’ai vu hier matin M. de Bourqueney, il m’a assez intéressé ; il sait plus que n’en savent la plus part des personnes qui me parlent. Après lui Montrond et le duc de Poix. Montrond étonné de ce qu’ils vont se dire le roi et lui, en se souvenant de tout ce qu’ils se disaient sur Napoléon quand ils étaient ensemble en Sicile.

Je retourne à Bourqueney qui me dit : " On est bien content de M. Guizot ici et des succès qu’a eu sa négociation pour les reste de Napoléon, vous devriez Madame lui dire cela en lui écrivant.

- Moi Monsieur ? Mais je l’ignore ; je n’ai pas entendu nommer M. Guizot dans tout cela.

- Comment Madame ? Mais M. Thiers le disait encore hier au roi.

- A l’oreille peut-être, Monsieur." Voilà exactement notre dialogue.

M. Molé est venu hier au soir tout rempli du sujet. Il est ému de la chose, mais il trouve que c’est trop tôt, qu’on remue trop les esprits, que cela est fait avec légèreté sans en avoir examiné les conséquences. La famille, la légion d’honneur, le tapage dans les rues. Il a tout passé en revue. Il dit que s’il avait cru le temps. venu de redemander les cendres de Napoléon; c’est lui Molé qui l’aurait fait, mais qu’alors il aurait autrement qualifié cet acte que ne l’a fait M. de Rémusat, que le discours de M. de Rémusat c’est la révolution, elle toute seule qu’on honore, que lui aurait montré Bonaparte comme la restauration de la religion, de l’ordre, des lois, de l’autorité, et fait tourner tout cela au profit de la monarchie tandis que M. de Rémusat n’a remué que les passions révolutionnaires et il dit que magnanime et légitime voilà les deux grands mots du discours. L’un et l’autre parfaitement, absurdement, appliqués. Ceci est assez vrai. Il critique les Invalides, il veut St Denis, le caveau que Napoléon lui même avait fait arranger pour sa race. Les Invalides, c’est encore l’enfant de la Révolution, et non le monarque. Il ajoute : " Je suis sûr que M. Guizot a trouvé que c’était trop tôt, ou bien qu’il aurait tiré de cet événement le parti que j’ai indiqué, et non les phrases qu’a débitées M. de Rémusat." Il m’a dit hier que c’était Villemain qui lui avait annoncé cela il y a 6 semaines lorsque je vous l’ai redit.

Samedi le 16, à 11heures. J’ai reçu ce matin une lettre de mon fils. Ce pauvre garçon est demeuré sourd d’une oreille, et a perdu l’usage du bras gauche. Il me mande qu’il part de Londres après demain, qu’il restera auprès de moi juqu’à mon départ. et qu’il ira ensuite à Bade. J’ai écrit avant-hier à Boulogne, pour qu’on m’envoie votre lettre. La journée sera triste je ne recevrai rien !

J’ai été voir votre mère hier. Elle est parfaitement bien, et elle a été fort compatissante pour moi. Vos filles faisaient de la musique. Guillaume jouait avec son fusil. C’est le seul que j’ai vu ; il a fort bonne mine. J’ai été voir la petite princesse. J’ai fait dîner Pogenpohl avec moi. Nous avions à règler des comptes, et il s’était occupé de tous mes préparatifs de départ. Le soir, j’ai vu les trois Ambassadeurs, et Médem, Tcham, Armin, & & M. de. Pahlen venait de chez le roi.

Le départ du M. le Prince de Joinville. est retardé à cause de sa rougeole. Il me parait que tout le monde est triste, et qu’on trouve que Thiers est trop ivre. Je ne sais guère ce qui se passe. Appony est d’une mauvaise humeur contenue J’ai fait visite hier à Mad. de. la Redorte. Elle est glorieuse. Elle affirme qu’on ne permettra pas à la famille Bonaparte de venir. C’est bien là la résolution mais assurément ce sera la première fois dans le monde que, les seuls exclus de funérailles soient les parents du défunt. On demande l’effigie de Napoléon sur la légion d’honneur, institué par le souverain légitime de la France. Ah, le discours de M. de Rémusat ! En le relisant Il est bien étrange. Au premier coup d’oeil cela a bon air, c’est ronflant, mais à l’analyse ! Je suis curieuse de votre opinion mais elle m’arrive à travers de l’eau salée !

J’ai dormi encore cette nuit, je m’en vante comme du fait le plus intéressant des 24 heures.

Adieu. Voulez- vous que je déchire cette lettre ! Voulez-vous, voudrez vous toujours que je vous dise tout avec ma funeste franchise, comme l’appelle lady Granville ? Je prends un juste milieu je déchire et j’envoie. Adieu, adieu, si vous saviez combien je pense à vous, comment j’y peuse ! Ah ! vous seriez content si cela vous fait encore plaisir. Comme autre fois, adieu,adieu, adieu.

386. Paris, Mercredi 27 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

Voici une lettre presque aussi sûre que la parole et malgré cela je n’ose pas me livrer. Il me serait si doux de le faire cependant ! Mon bien aimé, J’ai si besoin de te redire et d’entendre des paroles d’amour. Cela est écrit, je ne veux pas l’effacer. Mais je veux me contenir et raconter.

J’ai été hier à la Chambre - curieux et pitoyable spectacle. M. de Lamartine a fait un beau discours voilà tout ce qu’il y a eu de beau. Thiers n’a pris la parole que pour dire qu’il épousait le projet de la commission, et la commission et Thiers ont été battus, ou leur a rogué un million. Votre président de la chambre s’est conduit comme un enfant, un enfant sot et fâché. La chambre a fait un tapage épouvantable ; comme des écoliers. C’était vraiment misérable. On n’est pas Bonapartiste, et hier on n’était pas Thieriste. On dit qu’il est resté accablé de cette triste séance, et qu’à sa soirée il était d’une humeur très hargneuse. Il accusais beaucoup M. Sauzet. je crois en effet que la première confusion était dû au Président. Mais pourquoi Thiers n’a-t-il pas parlé ? Cela me reste incompréhensible. La foule était grande dans la Chambre, dans les tribunes comme aux fonds secrets. Sébastiani est sorti sans voter, il m’a dit : "pauvre séance."

Le soir les ambassadeurs sont venus chez moi, beaucoup d’autres personnes tout cela assez amusé. Je crois que le Roi a pu l’être aussi. Il me semble que le grand effet théâtral commence bêtement. Au fond c’est honteux. Tout le monde trouve Thiers bien changé, vieilli, harassé. La faction Boigne dit qu’il donne des signes de folie. Je n’ai cependant entendu cela que là. On dit aussi qu’au Conseil le Roi ne parle plus. Il laisse faire. Au reste son langage sur Thiers avec les ambassadeurs n’a plus rien d’inconvenant. Ils sont assez contents de lui. Il est poli. On va faire les grands changements dans les préfectures quelques révocations, et beaucoup de mutations. Je crois savoir cela de bonne source.

Le roi de Prusse est très mal. Il n’en reviendra pas. Bresson mandait hier de fort mauvaises nouvelles, ce sera un gros événement. Le Roi de Prusse futur a beaucoup d’esprit, mais pas de tête. Il y a quelques années il détestait ceci encore plus que ne le déteste l’Empereur Nicolas, et il le disait beaucoup plus haut que lui. Il peut s’être amendé. En tout cas, on n’aura pas pour lui le respect qu’on a pour son père. Les libéraux espéreront tout de lui beaucoup. Les ultras aussi. Cela a l’air de non sens, et c’est comme cela cependant. Je m’imagine que mon Empereur va courir à Berlin pour voir encore. son beau père. Ce pauvre mourant sera très incommodé de cette visite.

J’ai été hier voir votre mère, elle est parfaitement bien, les enfants aussi, ils étaient au jardin, je suis allée les y trouver. Votre mère veut se mêler de moi, elle veut que je prenne de la camomille. ne crois et n’écoute aucun médecin. Je me sens si malade. Je vois, qu’au fond, je n’ai politiquement rien de bien intime à vous dire. C’est vous qui pourriez m’apprendre bien des choses, si vous aviez un gros Monsieur. Vos opinions sur l’Angleterre et les Anglais, je les devine. Mais sur ce qui se passe ici ; sur la politique européenne vous savez beaucoup, vous savez tout ce que j’ignore ! Je suis curieuse un peu de tout.

Quelques fois je m’imagine qu’un changement ici peut être très prochain, et alors je me dis qu’il pourrait bien arriver tout juste pour mon voyage d’Angleterre, c’est-à-dire aussi gauchement que possible. L’effet de la séance d’hier peut être quelque chose. Le pays sera un peu étonné, et les partisans de la dissolution en feront un argument assez puissant Qu’en pensez-vous ? Eh mon Dieu, je voudrais vous faire cette question sur toute chose ! Vous verrez que l’affaire de Ste Hélène sera une bien grosse. affaire. Elle a tant de faces vraiment c’est de la déraison ou de la trahison de l’avoir commencée. Et le Roi qui se vante d’en être l’inventeur !

Je vous écris tous les jours, et je m’étonne de ne pas vous écrire aujourd’hui un volume. Je suis honteuse de profiter si peu de cette bonne occasion. Je voulais remplir ma lettre d’Adieux sous toutes les formes. Imaginez-vous cela, prenez tout cela comme dans nos meilleurs temps. Dans les temps qui reviendront n’est-ce pas ?

Il me semble toujours que je commencerai pas arrivé auprès de Londres, quand ce ne serait que pour choisir de là l’Auberge où je veux aller à Londres. Mais je n’ai rien arrêté encore. Je crois que Brünnow en désespoir de cause aura écrit en cour pour empêcher ma venue. Ce sera peine perdue, on n’osera pas en dire un mot, et si on le disait je partirai seulement un peu plutôt. Non, je partirai comme j’ai dit. Je ne me fâcherai, ni ne me dérangerai pour personne Il n’y a plus que vous qui ait le droit de me fâcher ou de me déranger, n’est-ce pas ?

Adieu. Adieu, cher bien aimé. Que de choses à nous dire ! Que de doux et longs regards. Ah si nous en étions là ! Avertissez- moi bien au moins des chances politiques possibles. Un chassé croisé serait trop bête. Adieu. Adieu. Adieu, toujours toute ma vie, mon bien aimé.

393. Paris, Mercredi 3 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

Le pauvre mardi s’est passé pauvrement, si j’en excepte une visite d’adieux à votre mère. Elle et vos enfant un traitent, avec une bonté familière qui me plait infiniment, tout le monde a bonne mine et tout le monde a l’air gai de s’en aller à la campagne. Je serai chargée je crois de vous porter le portrait de Henriette.

J’ai vu un moment les Granville. J’ai vu et essuyé un gros orage ; J’ai diné seule avec mon file et le soir j’ai vu assez de monde. Mes habitués. Point de nouvelles, si ce n’est que Médem a eu de plus le poste de Darmstadt, ce qui lui fait de la distraction et de l’argent de plus. Il est fort content. le Duc de Noailles dit qu’on va s’ennuyer, il n’y a plus ni affaire, ni scandale. Les ambassades attendent le mort du Roi de Prusse. La duchesse de Mouchey est accouchée d’un garçon mort. C’est un grand désespoir. Je vais dîner à Boulogne aujourd’hui chez Rothschild, demain chez Brignoles, après demain chez les Granville. Vous avez là mes disssipations. J’attends votre lettre qui me dira j’espère que mon 388 ne s’est pas égaré. Je suis aujourd’hui un peu mieux qu’hier, mais pas assez bien pour aller à Epson. Qui était de votre partie, et à dîner chez Motteux ? Où allez-vous pour le ..... ? Irez-vous à Salhill, avec qui ? Je fais une quantité de questions, toutes petites, et peut-être toutes grandes. Je suis bien loin de vous, je suis bien triste d’être si loin. Serai-je bien heueuse quand je serai près ? Lord Grey m’écrit pour me presser d’arriver ; il part avant la fin du mois. Leveson mande à son père que vous êtes établi parfaitement bien. 1 heure. Pas de lettre encore. Cela est devenu bien singulier depuis le départ du gros Monsieur. 2 1/2 il faut fermer ceci. Fermer sans avoir à répondre. Je ne sais plus de vos nouvelles depuis samedi. Le cinquième jour ! Que c’est long. Adieu, Adieu.

394. Paris, Mercredi 3 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot

4h 1/2

Que votre parole est puissante ! Et quand je pense qu’outre cette parole puissante, Il y aura bientôt cette voix, ce regard, qui agissent sur moi si fortement, je me sens bien petite de me laisser aller jamais à des moments de tristesse, de doute, où vous me voyez si souvent. Je rentre et l’on me remet votre 384. Il y a vos inquiétudes. Ah ne les regrettez pas, ne regrettez pas de me les avoir exprimées. Elles m’ont fait tant de plaisir. Je me sens le cœur plus large, plus libre. Le retard de ma lettre vous avait donnée du chagrin, presque l’angoisse. Je suis si contente ! Voyez cet atroce égoïsme. Haïssez-moi bien, car je jouis vivement de vos peines quand c’est à moi qu’elles s’adressent. Nous nous sommes souvent dit que nous ne savions pas rendre tout ce qu’il y a dans notre âme. Jamais je n’ai tant senti l’insuffisance de mes paroles. Mais vous verrez quand vous m’entendrez ! De près, il me semble que je serai bien éloquente Jeudi le 4 de juin.

Voici le 385, et des volumes que j’aurais à répondre, que de choses à vous dire, bien tendres, des reproches, de la reconnaissance. Vous deviez me dire un mot sur le gros Monsieur tout de suite. vous me les dites à présent. Mon cœur allait au devant des paroles de 385. si je les avais trouvées plutôt vous m’auriez épargné quelques jours de peine. Vous avez raison. Il y a bien de la susceptibilité dans l’absence. On remarque tout, cela veut bien dire que nous nous aimons, mais pour cela même il faut que nous nous épargnions mutuellement tous les petites images, car il n’y a rien de petit quand on ne peut que se dire adieu tout de suite après. N’est-ce pas ? Ne faites rien pour Génie si vous y voyiez le moindre inconvénient. Gardez-moi une place à dîner le 26. Cela vous plait, et à moi aussi.

Mes matinées sont très coupées par mon fils et mille bêtises. J’ai à peine le temps d’écrire trois lignes de suite. J’ai dîné hier chez Rothschild à Boulogne. Nous avons beaucoup causé Thiers et moi. Il m’a dit beaucoup de choses qui méritent que je m’en souvienne. Il est très sage, très contenu. La guerre à la toute dernière extrémité, il la reculera plus que ne la reculerait tout autre ! Mais si un jour elle éclate s’il la faut absolument oh alors, par tous les moyens et ravoir ce que la nature indique. Il y a deux forts arguments. L’un pour l’autre contre la guerre. Contre, parce que personne ne la veut. Pour, parce qu’il y a 25 ans qu’on ne l’a faite. Sur l’Orient, sait-on bien, sait-on assez en Europe, que la France sur ce point est in-fle-xible ? Prononçant comme cela et répétant. En Angleterre, il n’y a que Lord Palmerston qui soit de l’avis contraire à tout le monde. La session finit, dans 10 jours tout sera terminé. Odillon Barrot s’est conduit parfaitement. Sa lettre est excellente. On s’est tiré habilement du mauvais pas de la souscription. Les funérailles, qui sait ! Il est vrai que l’épreuve sera forte, car l’émotion sera dans tous les cœurs. Le million de Joseph ? Il na pas voulu me répondre du tout sur cela, il m’a dit simplement : " C’est un vieux fou. C’était une veille créance." Cela confirme sans expliquer ce qu’il veut faire. Je suppose que cela l’embarrasse.

La Prusse. La mort du Roi c’est là révolution. Je suis parfaitement de son avis et vous verrez. Au bout d’une bien longue conversation il me dit que si je ne vais pas en Angleterre, il me jure qu’il viendra deux fois par semaine causer avec moi.

There is a bribe ! I go to England.

Je vois que l’affaire Rémilly est noyée par conséquent rien de grave ou d’immédiat. Il me semble que les rapports de Thiers avec le roi doivent être meilleurs, presque vous. Cela perce dans le paroles respectives. Il me semble que je vous ai tout rapporté. Ah encore, tous les deux lui et moi nous sommes pour une République aristocratique, franchement de tout notre cœur. Je vous assure que nous avons fort bien parlé sur cela, et je crois que vous aurez fait le troisième. Nous nous sommes bien promis de nous garder le secret. Ainsi gardez-le.

Je fais mes préparatifs, et j’ai mille embarras petits et grands, parce que vous savez que je n’ai personne pour me les épargner. Simon m’a dit ce matin qu’il a vu partir toute votre famille en très bonne santé. Il se plaint que la poste lui apporte maintenant les lettres plus tard que de coutume. Je vous en préviens, moi je me plains bien plus que lui. Je suis charmée de ce que vous me dites sur meeting du Slave trade. Vous faites bien de me dire toutes les petites vanités. Cela cela devient bien grand pour moi. de tous côtés j’entends parler de vous, parfaitement J’irez voir. Adieu Adieu, et jamais assez.

400. Trouville, Dimanche 9 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Une heure

Ce qui est vrai, c’est qu’à tout prendre je suis content de ce que j’ai vu à Eu, des deux partis. J’ai vu, d’une part de la révolution, de l’autre, de la modération. Les penchants, les désirs au fond ne sont pas, les mêmes ; mais les conduites pourront fort bien s’accorder. On travaillera sincèrement à maintenir la paix ; on fera hardiment la guerre si l’occasion l’exige. Et on prévoit des occasions qui pourraient l’exiger. On ne provoquera point ; on ne commencera point. Mais on n’éludera point. Le pays est dans la même disposition ; nulle envie de la guerre, tant s’en faut ; mais un grand parti pris de ne pas accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyiez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs. J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs.

J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous serez déjà à la campagne. Je vous écrirai encore 400 demain, à tout hasard. Samedi, en revenant de West, vous trouverez une lettre et moi. Adieu. J’aspire à demain. Trois jours sans un signe de vie ! Cela m’est-il jamais arrivé ? Adieu Adieu. Adieu.

Mots-clés : Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Famille Guizot, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Portrait

443. Londres, Lundi 19 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Vous recevrez ceci Mercredi 21 et le Mercredi suivant 28, dans la soirée, vous me recevrez à mon tour. Je partirai dimanche 25, pour le Havre. J’y arriverai le 26, entre 5 et 8 heures du matin. J’en répartirai sur le champ et j’irai dîner au Val Richer. Je partirai du Val-Richer, le 27, dans l’après-midi avec tous les miens, pour aller coucher à Lisieux ou à Evreux, et le 28 au soir je serai à Paris. Ainsi, le mois d’Octobre n’aura pas menti. Personne, personne pas même vous, pas même moi, ne sait combien, il sera beau. Qu’est-ce que l’attente auprès du bonheur ?

J’ai reçu hier mon congé, dans une lettre particulière de Thiers, de très bonne grâce. Je serai à la Chambre le 29. Je ne manquerai qu’à la séance royale. Je crois que je comprends bien ma situation. et que j’y satisferai pleinement en tous sens. Elle a des embarras, des convenances, des intérêts, des devoirs fort divers. Je n’en éluderai aucun. Pour ma pleine confiance il faut, à mon jugement l’adhésion du vôtre. Que de choses à nous dire ! Ce nouvel assassinat ne m’a pas surpris. Je le pressentais. C’est une rude entreprise que de rétablir de l’ordre et de la raison dans le monde. Aujourd’hui tous les scélérats sont fous et tous les fous sont prêts à devenir des scélérats. Et les honnêtes gens ont à leur tour une folie, c’est d’accepter la démence comme excuse du crime. Il y a une démence qui excuse ; mais ce n’est pas celle de Darmer et de ses pareils. On n’ose pas regarder le mal en face et on dit qu’ils sont fous pour se rassurer. Et pendant que les uns se rassurent lâchement d’autres s’épouvantent lâchement. Tout est perdu ; c’est la fin du monde. Le monde a vu, sous d’autres noms, sous d’autres traits bien des maux et des périls pareils, égaux du moins sinon passifs, pour ne pas dire plus graves. Nous avons besoin aujourd’hui d’un degré de bonheur, et de sécurité dans le bonheur dont le monde autrefois. n’avait pas seulement l’idée. Il a vécu des siècles bien autrement assailli de souffrances, de crimes, de terreurs. Il a prospéré pourtant, il a grandi dans ces siècles là. Nous oublions tout cela. Nous voudrions que tout fût fait. Non certainement tout n’est pas fait ; il y a même beaucoup à faire encore. Mais tout n’est pas perdu non plus. L’expérience, qui m’a beaucoup appris, ne m’a point effrayé ; et moi qui passe pour un juge si sévère de mon temps; moi qui crois son mal bien plus grave que je ne le lui dis, je dis qu’à côté de ce mal, le bien abonde, et qu’à aucune époque on n’a vécu, dans le plus obscur village comme dans la rue St Florentin, au milieu de plus de justice, de douceur, de bien être et de sûreté.

J’écrirai aujourd’hui au Roi. On me dit qu’il a pris ceci avec son sang-froid ordinaire, triste pourtant de voir recommencer ce qu’il croyait fini. Le Morning Chronicle parle de lui ce matin est termes fort convenables. 2 heures Rien encore. J’y compte pourtant toujours. La poste est venue tard. Et vous ne prenez pas le plus court chemin pour venir à moi ; je suis encore plus impatient le lundi qu’un autre jour. Le dimanche est si peu de chose ! Enfin, je n’ai plus qu’un dimanche.

Lord Palmerston a demandé pour moi à la Reine une audience de congé. Je l’aurai Mercredi ou Jeudi Ne dites rien du jour de mon arrivée. Sachez seulement que je viens pour le début de la session.

Adieu. Adieu. 4 heures

Voilà 455. Excellent. Ce que j’aime le mieux ; confiant, comme l’enfance; profond, comme l’expérience. Un sentiment, n’est complet qu’avec ces deux caractères. Et il n’y a de bon, il n’y a même de charmant qu’un sentiment complet. Au début de la vie on peut trouver, on trouve du charmé dans des sentiments auxquels à vrai dire, il manque beaucoup. On sait pas ce qui y manque ; on jouit de ce qui y est sans regretter, sans pressentir ce qui n’y est pas. Quand on a vécu, quand on a mesuré les choses, on veut la perfection ; on ne se contente pas à moindre prix. Et là où on ne trouve pas tout, on ne se donne pas soi-même tout entier. Je n’ai jamais été si difficile et si satisfait.

Je n’ai pas encore les détails de la métamorphose que vous m’indiquez. Ils m’arriveront, je pense dans la journée. Cela, je puis l’attendre patiemment. Je serai fort aise de la métamorphose et pas sûr, après quelques épreuves, je finis par accepter les vicissitudes de certaines relations comme celles des saisons ; en hiver, j’espère l’été ; en été je prévois l’hiver ; le ciel pur ne chasse point le brouillard de ma mémoire, ni le brouillard le ciel pur. Je me résigne à ce mélange imparfait et à ses alternatives. Triste au fond de l’âme, mais sans injustice et sans humeur. Ou plutôt ce qui s’est montré à ce point variable et imparfait ne pénètre plus jusqu’au fond de mon âme. Je le classe dans ce superficiel qui peut être grave comme vous dîtes, et influer beaucoup sur ma destinée mais qui ne décide jamais de ma vie. Adieu. Oui, adieu comme nous le voulons.

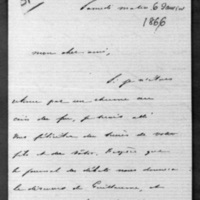

Alger, le 26 novembre 1856, le comte Randon à François Guizot

Beauséjour, Samedi 12 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot

Vous êtes encore à Auteuil peut être et déjà il me semble que le monde entier est placé entre vous et moi, que l’éternité commence. Je me trouve bien lâche de vous avoir laissé partir. Dites-moi, répétez-moi, jurez moi que je vous reverrai bien portant le 26 ? Je n’aurai pas un instant de tranquillité jusque là. J’attends et j’espère Génie. J'ai oublié de vous dire que Lord Howden est arrivé hier matin de Londres, & qu’il est réparti hier au soir pour l'Espagne. On disait Barcelone, et un simple voyage de curiosité. Mais il ne fera autre chose.

Midi. Voilà Génie venu et reparti. Nous avons causé de tout. Et surtout de votre voyage car je l'ai sur le cœur bien lourdement. Votre mère lui a dit ce matin, qu'elle resterait 15 jours plus au Val Richer. et puis 3 jours à Tréport et puis Auteuil vers le 1er Septembre. J’ai affirmé que c’était impossible. Génie me trouve innocente. Tout ce voyage comme affaire est parfaitement inutile. Les bois cela pouvait être fait par tout autre. Raisonnablement comment et pourquoi aller à 80 ans se trimbaler, s'exposer à être malade. Vos enfants toujours malades en voiture. Vous aurez mille tracas. C’était une pure fantaisie de votre mère à laquelle vous n'avez pas su résister. Ici, comme affaires tout le monde s’étonne et trouve le moment singulièrement choisi. Vous même il y a quinze jours. encore vous n'y croyiez pas, parce que vraiment cela n’est pas sensé. Enfin Génie a été très abondant et éloquent sur cette matière, et encore une fois il est surpris de ce que je sois encore à apprendre que pour peu que votre mère ait une fantaisie, vous ne trouvez d’autre ressource que de vous y soumettre. Et bien tout cela m’attriste beaucoup, beaucoup. Je me figure mille choses de plus maintenant. Pourquoi avez-vous été si faible ? S’il lui arrive quelque chose, sera-ce une grande consolation pour vous de savoir que vous avez fait sa volonté quand cette volonté n’est pas raisonnable. Et Génie persiste à dire que de toutes les façons cela n’est pas raisonnable. Mon Dieu, mon dieu, revenez. Mais vous ne reviendrez pas, maintenant je vois bien que vous ne jugerez aucune question assez importante pour revenir. Mais le 26 vous me l'avez juré. Adieu. Adieu. Je ne vous écrirai que de tristes lettres. Je suis très très triste beaucoup plus triste encore qu’il y a une heure. Adieu. Adieu. Ne trouvez- vous pas que je suis quelque chose, aussi ? Adieu.

Mots-clés : Famille Guizot, Relation François-Dorothée (Dispute)

Brompton, Samedi 14 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven

2 heures

Je reviens de Kensal-Green où je suis allé dire adieu au tombeau de ma mère. Je ne regrette pas de la laisser ici, car elle-même n’a pas regretté d'y rester. Cette terre protestante, et protectrice pour moi lui plaisait comme dernière demeure. Elle me l'a positivement témoigné. Ma mère avait deux choses bien belles, et qui sont toutes deux devenues rares, de la foi et de la passion. J’ai fait mettre sur cette place une pierre, entourée d’une grille, et qui porte simplement son nom, son âge, et cette phrase de St Jean qu'elle répétait souvent : " Heureux sont dés à présent, ceux qui meurent au Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. "

Le Duc de Broglie m'écrit pour me demander de lui indiquer précisément quel jour, et à quelle heure j’arriverai au Havre. Il veut s’y trouver, avec Piscatory. " On a si peu de temps, dit-il, dans la maudite vie que nous menons, que peut-être ne pourrions-nous nous voir de quelque temps. " Un autre de mes amis, M. Plichon, m'écrit aussi qu’il part pour Paris afin de venir m'attendre au Havre. Je désire qu’il n’y en ait pas davantage. Je viens de voir un ancien député conservateur, M. Calmon, que je trouve excellent sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Très sensé et très fidèle. Tenant la chute de tout ceci pour certaine, mais croyant à une assez longue durée. On tombera ; on sait qu'on tombera mais comme on craint de se faire mal on chancellera longtemps. Cela me paraît dans le vrai. M. de Falloux m'écrit un billet très courtois pour me dire qu’il a fait ce que je désirais pour ma retraite de l'université. " Ce n’était pas à moi dit-il, qu’il appartenait de décerner à M. Guizot une distinction honorifique. Je dois le remercier d'avoir bien voulu ne pas tenir compte de cette méprise des circonstances." Je lui réponds : " Je vous remercie de votre courtoisie. Elle vous sied bien, et j'y comptais. Je ne sais encore à quel moment je pourrai avoir le plaisir de vous en remercier moi-même. Je compte rentrer, sous peu de jours dans mon nid du Val-Richer. Mais ce sera pour y rester avec mes enfants et mes livres. Je jouirai de l’air frais qu’on y respire et mes vœux vous suivront dans la fournaise où vous vivez. Il me semble que c’est convenable. L’air frais que je regretterai tous les jours, c’est l’air frais de la Tamise. Adieu. Adieu.

Il fait bien chaud aujourd’hui. J'espère que nous ne serez pas sortie à ces heures-ci. Rien de nouveau de Paris, vous voyez qu’Oudinot a envoyé au Pape les clés de Rome. Adieu. A demain cinq heures. Adieu. G.

Castels, le 27 septembre 1869, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot

Changy, le 15 août 1857, Eloi Mallac à François Guizot

Evreux, Samedi 12 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven

J'arrive. J’ai été très vite car je ne suis parti d’Auteuil qu'à 12 heures moins un quart. Vous aurez vu Génie qui vous aura dit ma visite. Rien de nouveau mais un assez vif désir de prendre les rênes de l’affaire, au nom de la légitimité qui abdiquera, et assez d'humeur contre l'Aquilo. Très bien du reste pour nous, et une nuance de raillerie sur les Anglais. Mes lettres à moi, venues par courrier français redisent exactement les mêmes choses. Flahault est un bon truchement. Voutchicth et Pit s'en vont, quand le sénat leur aura dit de s'en aller. Mais c’est une pure forme. J’aimerais bien mieux vous dire tout cela. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Je voudrais régler et remplir de loin vos journées. On ne peut rien de loin. J’ai tort. Je voudrais que vous vissiez tout ce qu’il y a en moi de loin comme de près, Vous ne diriez pas que ce n’est rien. Adieu Adieu.

On m’appelle pour dîner. Nous repartons demain à 9 heures. Il a fait bien beau malgré des nuées de poussière. J’ai trouvé ici, dans l’auberge. M. de Salvandy qui vient se faire élire membre, du Conseil général. Très amical. Il me cède son appartement, qui est le meilleur de la maison. Adieu. Adieu. J’espère que j'aurai demain, en arrivant au Val-Richer, quelques lignes de vous. Me trompé-je ? Adieu

Formentin, le 30 septembre 1871, Amable Floquet à François Guizot

Lisbonne, le 14 juillet 1866, Caro Rilecin à François Guizot

Londres, le 5 avril 1840, François Guizot à Général Baudrand

Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Benckendorf, Dorothée (1785?-1857), Diplomatie (France-Angleterre), Enfants (Guizot), Famille Guizot, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Louis-Philippe 1er, Louis-Philippe 1er (1773-1850), Politique (France), Portrait, Réception (Guizot), Réseau social et politique

Maintenon, le 14 octobre 1863, le Duc de Noailles à François Guizot

Nîmes, le 1er août 1826, Joseph Madier de Montjau à François Guizot

Nîmes, le 14 août 1827, Joseph Madier de Montjau à François Guizot

Nîmes, le 23 août 1827, Joseph Madier de Montjau à François Guizot

[Paris], [?], Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot

Paris, Dimanche 15 septembre 1850, Dorothée de Lieven à François Guizot

J’ai vu hier matin Kisseleff le soir lui encore, les Douglas Mad. [Kalergis], Mad. Sebach, Viel-Castel, Frantenansdorff & &. Point de nouvelles. Le président & Lahitte sont revenus nègres, tant ils ont été brûlés par le soleil. On mande que la reine de Hollande & la princesse de Prusse se disputent Thiers. Elles en raffolent. Il se laisse prendre volontiers. Il va au salon tous les soirs. Là des coteries ce sera drôle à entendre raconter par les revenants de Bade. Mad. [Nariclekin] sera compétent.

Voici votre lettre. Vraiment votre réponse sur Fleichmann est trop compliquée, je ne me charge pas de redire ce que vous me dites. Ecrivez- moi bel et bon une lettre que je puisse envoyer, cela vaut bien mieux & dites quelque chose de net. Pourquoi donc Mlle de Wiit ne continuerait-elle pas à vivre sous le toit de sa tante ? Avec cela et 1200 francs qu’ils auraient ensemble pour commencer il y a de quoi aller ? Enfin cela ne me regarde pas. Et je ne me charge que de transmettre la lettre que vous m'écrirez. En attendant comme Fleischmann père m’avait prié avant qu'il fût question de mariage de protéger son fils auprès de Rothschild, je ferai cela la première fois que je le verrai.

Mon rhume dure sans augmenter. C’est toujours cela. Mad. Sébach avait dîné hier chez Lamoricière à 3 avec son mari. Il ne leur a donné que du poisson, parce que c'était samedi & qu’il fait maigre tous les vendredis & samedis. Il part pour 15 jours. Voyez comme j’ai peu à dire, c.a.d. rien du tout. Adieu. Adieu

Paris, le 3 octobre 1851, Eloi Mallac à François Guizot

Paris, le 4 avril 1848, Madame de Mirbel à François Guizot

Mots-clés : Amis et relations, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Enfants (Guizot), Exil, Famille Guizot, Famille royale (France), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), France (1848 (Révolution de février)), France (1848-1852, 2e République), Mort, Politique (France), Portrait, Portrait (François), Réception (Guizot), Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel), Souvenirs

Paris, le 6 décembre 1848, John Emile Lemoine à François Guizot

Si je voyais distinctement la vérité, je ne m'abstiendrais pas. Mais dans ce désordre universel, je ne vois que le mal, et si j'entrevois le bien, c'est encore à travers le mal. J'attends la lumière.

Paris, le 6 janvier 1866, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot

Paris, le 9 août 1867, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon

Mots-clés : Famille Guizot, France (1852-1870, Second Empire)

Paris, le 14 avril 1859, le comte Randon à François Guizot

Mots-clés : Enfants (Guizot), Famille Guizot, France (1852-1870, Second Empire)

Paris, le 14 mars 1833, Louis François Bertin de Veaux à François Guizot

Mots-clés : Décès, Deuil, Famille Guizot, France (1830-1848, Monarchie de Juillet)

Paris, le 16 septembre 1859, le comte Randon à François Guizot

Mots-clés : Enfants (Guizot), Famille Guizot, France (1852-1870, Second Empire)

Paris, le 18 décembre 1869, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot

Paris, le 20 mars 1867, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon

Mots-clés : Amis et relations, Famille Guizot, France (1852-1870, Second Empire)

Paris, le 28 mai 1867, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot

Paris, le 30 septembre 1851, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot

Paris, Mardi 17 septembre 1850, Dorothée de Lieven à François Guizot

J’ai vu le duc de Noailles hier un moment. Salvandy a eu le temps de s'ennuyer. Le comte de Chambord n’arrive à Frohsdorf que demain, & personne ne sait où il a été tout ce temps, probablement une promenade pittoresque dans le Tyrol Bavarois. Darmstadt devient aussi menaçant que la Hesse électorale. Schulenbourg qui était ici hier soir dit qu'on s'inquiète beaucoup de tout cela à Berlin. Changarnier était ici hier au soir. Mad. de Contades les Clans Hamilton, les Cavendish. Piscatory a été à Clarmont prêcher une croisade contre les légitimistes. Il a été très mal reçu. Il est revenu. Je ne sais rien de positif sur la Reine des Belges, mais il paraît qu’elle est bien mal.

J'enverrai à Fleichmann votre petit mot. Dans toute cette affaire rappelez-vous que les Fleischmann n'y rêvaient pas & que les avances son venues de l’autre côté. Au commencement vous m'avez parlé de 20 à 25 mille francs de rente. Eux disent d'emblée ce qu’ils donnent vraiment, pas de humbug. En tous cas c'est un brave jeune homme & de brave parents. Votre fils est bien sensé pour son âge, & sa lettre lui fait grand honneur. Je n’ai pas vu Dumon depuis trois jours. Le temps est superbe, trop beau pour Paris ! Votre lettre pour A.[berdeen] part aujourd’hui ou demain. Adieu. Adieu.

Mots-clés : Circulation épistolaire, Famille Guizot, Mariage, Réseau social et politique, Salon

Paris, Mercredi 25 septembre 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot

Mercredi 10 h 1/2

Trouville, Dimanche 23 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Midi

Je passe la journée ici. Je retourne au Val Richer demain matin. Le temps est admirable. Je viens de me promener, une heure au bord de la mer. Vous trouveriez Trouville embelli, et plusieurs bonnes maisons de plus. Mad. de Boigne est arrivée ; elle est venue hier voir mes filles. J’irai la voir tout à l'heure. Le chancelier arrive mardi. Peu de monde encore du reste. On dit qu’il y en aura beaucoup. Votre dernière lettre à St Léonard (du 18 ) est venue me rejoindre ici ce matin. Je compte en trouver une demain en arrivant au Val Richer. Je n’ai rien à vous dire aujourd’hui sinon que je suis venu de Paris au Havre sans ouvrir la bouche. A qui et pourquoi aurais-je parlé ? Je serai très impatient des nouvelles de demain lundi ; plus de celles de Londres que de celles de Paris. Pourtant si les trois millions étaient rejetés, ce serait un plus gros événement, et qui aurait des conséquences plus graves que la prolongation de la vie maladive de Lord Palmerston. Je ne crois pas à ce rejet. Et je suis très curieux de savoir ce que fera Peel dans le Débat des Communes. Adieu, adieu.

Jeudi et vendredi ont été deux jours charmants. Adieu. G.

Trouville, Mercredi 21 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je me suis longtemps promené hier seul une ou deux lieues le long de la plage. En revenant, j’ai fait visite au Chancelier, à notre ami Olliffe et à Charles Laffitte. Le Chancelier et Mad. de Boigne, sont aux petits soins pour moi. Il est bien aisé de reprendre possession des gens. Il est vrai qu'on les reperd aussi aisément. Plus on avance dans la vie, plus le fossé devient profond entre les relations ordinaires et les vrais liens.

Ollife vient de faire bâtir ici pour lui-même une bonne et jolie maison absurde au dehors, gothique, mauresque, italienne mais très commode et bien arrangée au dedans et très bien meublée. Il est tout à fait riche, bien établi, content, et toujours très reconnaissant pour moi qui lui ai fait faire les premiers pas dans sa fortune.

Charles Laffitte est décidément légitimiste. Cela seulement est une fin ; mais tant que les légitimistes mèneront aux-mêmes leur barque, ils n'aborderont pas. Le Président leur doit une belle chandelle. Ils lui donnent les trois quarts des Orléanistes.

Voilà ce que j’ai appris dans mes visites. Aujourd'hui je vais dîner à la campagne, prés de Honfleur chez Mad. Denoix, femme de notre consul général à Milan, grande ancienne armée du chancelier. Elle habite un cottage dans un site qu’on dit le plus beau du pays.

Pauline avec son mari, et Guillaume, part samedi pour l’Angleterre, et je retourne mardi prochain au Val Richer, avec Henriette. Il fait froid à Trouville, décidément le mois d’Août a été laid. Mes huit jours d'Ems sont le seul beau temps de l'été.

Vous m'apprenez que la Princesse Crasalcovitch est méchante. Mais cela ne m'étonne pas. Cela va à son air et à ses gestes. Est-ce pour lui donner à dîner que Thiers est venu à Baden ? Le Chancelier est convaincu qu'il est venu pour Wiesbaden. Je le croirais si je n'étais pas sûr que j'ai été à Ems et que je n'ai pas vu M. le comte de Chambord. Je voudrais que le Chancelier eût raison.

Est-ce Crasalcovitch, comme je dis, ou Grassalcovitch comme vous dites ? Je soupçonne que chez ces peuples encore un peu barbares personne ne sait bien quel est vraiment son nom. Shakespeare signait trois ou quatre orthographes différentes. Adieu jusqu'à l'heure de la poste. Je vais faire ma toilette. J’ai vu hier des nouvelles de Claremont. Toujours mauvaises. Le Roi n'a plus de jambes du tout. Il ne peut se soutenir d'un fauteuil à l'autre, dans sa chambre.

Midi

Voici votre lettre. Très intéressante. Je souhaite de tout mon coeur que tout cela soit vrai. Le départ brusque de M. de La Rochejaquelein est un bon symptôme. Adieu, Adieu. Je vais lire le séjour du président à Besançon. Adieu. G.

Val-Richer, Dimanche 17 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

J'espère bien avoir une lettre ce matin. Je ne reçois pas celles de Francfort plutôt que celles d’Ems, ni celles de Schlangenbad plus tard. Je suis fâché de ne pas connaître Schlangenbad. Jamais le calme n'a été plus profond qu'en ce moment. Le mouvement de l'Assemblée est fini. Celui des conseils généraux n'est pas encore commencé. Les journaux n'excitent plus aucun mouvement. A peine dit-on quelques mots de la candidature du Prince de Joinville. La réserve du Journal des Débats déplaît évidemment beaucoup à ceux qui y poussent. Quelle leçon, si cela finissait par un coup d'épée dans l’eau ! Ce sera le point délicat de ma visite à Claremont. Mais je m'en tirerai comme Dugueselin se tira de la ville de Rennes, où il était assiégé par les Anglais. Grand stratagème du Connétable. Il met son Chroniqueur en tête de ce chapitre ; et ce stratagème fut de rassembler sa garnison, de sortir de la place bannières déployées et de se faire jour, à grands coups de lance et d’épée, à travers le camp des Anglais. Je parlerai comme Dugueslin marchait bannières déployées et en disant tout ce que je pense. Je ne connais, ni dans mon devoir, ni dans leur intérêt, aucune raison de m'en gêner.

Ce qui m'amuserait, ce serait comme je le vois dans les journaux, que Thiers, Rémusat, Lasteyrie, Piscatory & vinssent là aussi pour le 26 août. La réunion autour du cercueil du Roi serait frappante. La mort change peu de chose.

J'étais inquiet, il y a quelques jours, pour la petite fille de ma fille Henriette. L'affection vient vite en regardant une pauvre petite créature muette qui souffre et qui vous regarde avec des yeux suppliants, où il n’y a rien encore que l’instinct confiant de la faiblesse qui implore secours. L'enfant va mieux. Je ne sais si on viendra à bout de l'élever ; elle est bien chétive. Il y a aussi quelque chose qui saisit et attache dans ce problème de la vie à son début ; une flamme qui vacille ; durera-t-elle ? S'éteindra- t-elle ? C'est le mot de mort à propos du Roi, qui m'a reporté vers ma petite-fille. Qu'il y a loin de l’un à l'autre !

11 heures

Voilà ma lettre, et vous êtes rétablie à Schlangenbad. J'en suis bien aise pour votre repos. La fatigue un peu prolongée, même agréable ne vous va pas. Adieu, adieu. Point de journaux ce matin. Montalivet m'écrit. " La Reine et les Princes vont quitter l’Ecosse. Le Prince et la Princesse de Joinville, retournent directement à Claremont. La Reine et le duc de Nemours feront un détour qui leur prendra plusieurs jours. Je ne crois pas qu’ils soient à Claremont avant le 24. Mad. la Duchesse d'Orléans habitera Claremont et y arrivera de son côté le 22 ou le 24. " Mon plan, à moi, est toujours le même. Adieu. G.

Val-Richer, Dimanche 20 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Pourquoi ne le dirais-je pas ? M. Victor Hugo me plaît. Il a remis tout le monde dans la vérité. La République du Gal Cavaignac, mensonge ; la République de M. Michel de Bourge, mensonge ; c’est la révolution qui est là, deux révolutions, une vieille et une future, celle des Montagnards et celle des Socialistes. C'est très bien de se mettre en colère contre le mauvais fou qui dit tout cela ; mais il faut savoir qu’il dit vrai, et que ces odieuses folies sont l'ennemi auquel on a réellement affaire. Hors de là, je ne vois que des badauds qui s’attrapent eux-mêmes en essayant d'en attraper d'autres qui se laissent volontiers attraper. Je trouve que ce débat, tout en restant parfaitement stérile est plus sérieux et plus significatif que je ne m’y attendais. Il y a de la vie dans ce pays-ci ; ce qui est, paraît, quelque envie qu'on ait de ne pas le voir. C'est une singulière impression que de recevoir l’écho de ce bruit dans le silence de ma solitude.

Mon gendre Conrad m’arrive demain pour passer ici quatre jours. Ils ne veulent pas me laisser plus longtemps seul. Pauline qui est à merveille ainsi que son enfant, vient s'établir avec son mari samedi prochain 26. Henriette est obligée de rester encore trois ou quatre semaines à Paris ; sa fille va mieux et on espère qu’elle ira décidément bien ; mais il n'y a pas moyen de la séparer en ce moment de son médecin. Le Val Richer aura revu un moine pendant huit jours. Vous savez que moine veut dire solitaire.

Je suis bien aise de ce que vous dit Lady Allice sur le ballot. Je ne me fie pourtant pas beaucoup à ces indifférences superbes des Ministres. Je compte plus sûr le bon sens anglais que sur la fermeté de Lord John. Croker, dans sa dernière lettre caractérise le genre et le degré d'habileté des Whigs, et le mal qu'ils laissent faire grâce à celui qu'ils ont l’air d'empêcher, avec beaucoup de vérité et de finesse. Je suis frappé de ce que vous me dites que la réaction va trop vite à Berlin. C'est mon impression aussi, sans bien savoir. Et j'ai peur que cette réaction, qui va si vite, ne soit, au fond, pas plus courageuse qu'habile. Avez-vous remarqué ces jours-ci un article Alexandre Thomas dans les Débats à ce sujet ? Il était plus précis et plus topique que ne l'est ordinairement cette signature.

Je trouve le Constitutionnel bien faible depuis quelque temps. Rabâcheur, sans confiance en lui-même. Est-ce que le Président serait déjà un vieux gouvernement ? Le plus grand des défauts dans ce pays-ci.

Onze heures

Le facteur ne m’apporte pas grand'chose. Petit effet de Dufaure. Pas plus grand de Barrot, M. Moulin m'écrit pendant que Barrot parle. Le discours de Berryer reste entier, et jusqu'ici seul, du bon côté du moins. Mon gendre Cornélis m’écrit : " Ce discours a fait dans Paris une grande sensation, plus grande qu'on ne pouvait l'espérer. Tout le monde en parle, et ce qui est singulier, tout le monde l'a lu. Les journaux anti légitimistes y ont beaucoup contribué ; ils ont cherché à entourer la fusion sous les couronnes décernées à M. Berryer, et pour éviter d'apprecier l'acte politique, ils ont adressé à l'orateur des louanges excessives, en affectant de ne voir là qu’un beau discours. Mais le public n'est pas de leur avis " Adieu. Adieu. Je suis charmé qu’il vous arrive du renfort. Adieu. G.