Votre recherche dans le corpus : 126 résultats dans 3515 notices du site.

352. Londres, Dimanche 26 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’espère que ma lettre vous sera arrivée hier d’assez bonne heure pour vous en servir. Il m’avait été absolument impossible de vous écrire la veille. Les Ministres ne sont pas venus au diner de la Cité parce qu’ils y avaient été très mal reçus la dernière fois, sifflés à la lettre. Lord Melbourne, s’en était très bien tiré, très dignement. Mais ils ne se sont pas souciés de recommencer. Lord Palmerston à qui le matin même, j’avais dit en passant que j’irais, me répondit qu’ils n’iraient pas, et pourquoi. Un motif accidentel de plus. Les Shériffs que la Chambre avait mis en prison, et qui venaient d’être mis en liberté devaient être au dîner, et y étaient en effet. Le Lord Maire a porté leur santé et protesté contre leur emprisonnement. Tout cela faisait bien des petits embarras. Du reste, la santé des ministres a été portée et acceptée avec une froideur décente. Leur absence a été remarquée, mais sans étonnement. Les représentants de la cité au Parlement radicaux n’y étaient pas non plus et n’auraient pas été mieux reçus. La Cité est partagée en Torys en haut, radicaux en bas.

Lundi, 9 heures

Une heure

349. Londres, Jeudi 23 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

On m’assure qu’en passant à Berlin les comtes Pahlen et Orloff ont tenu, l’un et l’autre, un langage très modéré, et qu’ils ont dit notamment qu’il fallait que les affaires d’Orient fussent reglées de concert entre les cinq cours, et sans se séparer de la France.

3 heures

348. Londres, Mercredi 22 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

J’ai le cœur bien soulagé depuis que je suis tranquille sur ma fille. Je me surprends toujours à me dire tranquille. Il est vrai que je le suis comparativement. Mon courrier m’a apporté ce matin la lettre de Lady Clanricarde, plus spirituelle que nouvelle mais très spirituelle, comme vous dites et écrite d’un ton ferme quoiqu’un peu verbeux. Ses idées marchent mieux que ses phrases. Evidemment elle ne se plaît pas à Pétersbourg et je le comprends. Je serai bien aise quelle revienne à Londres et de faire un peu connaissance avec elle. Entre nous, je rencontre ici, comme ailleurs du reste bien peu de femmes d’esprit. Je ne m’en plains pas. J’aime que ce que j’aime soit rare. J’aime encore mieux que ce soit unique. Le premier, le plus fort de tous les orgueils, c’est l’orgueil tendre. J’ai celui-là au plus haut degré. Je suis content de mon courrier de ce matin. Il m’a apporté des lettres qui me mettent en mesure de faire faire, si je ne m’abuse un pas à ma grande question. On est fort content de la façon dont j’ai arrangé la médiation de Naples. J’espère que, de son côté, le Roi de Naples entendra raison. J’en serais sûr s’il n’y avait pas là une question d’argent. Son avarice sert merveilleusement sa dignité. En tout cas, les hostilités vont être suspendues ; et j’en suis fort aise. Les mécontents Italiens étaient déjà à l’œuvre. Du reste il n’y a rien à faire pour moi cette semaine. Lord Palmerston est à Broadland et n’en reviendra très probablement que Lundi.

4 heures

346. Londres, Dimanche 19 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

4 heures

345. Londres, Samedi 18 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je viens de réussir dans une petite négociation qui a quelque valeur en elle-même et quelque importance pour moi. A la première nouvelle des vivacités de l’Angleterre à Naples, en causant avec Lord Palmerston et le voyant un peu préoccupé des conséquences possibles, une insurrection en Sicile, des embarras en Italie et, je dis quelques paroles des bons offices de la France et du parti que l’Angleterre en pourrait tirer. Elles furent bien accueillies. Elles le furent très bien à Paris. J’ai mené l’affaire vivement, et un courrier vient de partir hier soir pour Lord Granville qui acceptera la médiation de la France entre l’Angleterre, et Naples chargera la France de négocier au nom de l’Angleterre et lui donnera le pouvoir de suspendre les hostilités contre le pavillon Napolitain. Cela sera bon dans le cas particulier et d’un bon effet général. On verra que la France et l’Angleterre ne sont pas si près de se brouiller, ni si dénuées de confiance l’une dans l’autre. Lord Granville vous aura peut-être déjà parlé de ceci quand ma lettre vous arrivera. Ayez soin seulement de n’en pas parler la première. Du reste, je suppose que l’affaire une fois conclue, on n’aura rien de plus pressé que d’en parler. Je crois avoir bien saisi et bien poussé l’à propos.

3 heures

4 heures 3/4

344. Londres, Vendredi 17 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je ne vous ai rien dit en me levant. J’étais dans une disposition horriblement triste. Inquiet de ma petite Pauline, me reprochant d’avoir quitté mes enfants, en demandant pardon à leur mère à la mienne. J’ai passé la nuit avec ce cauchemar me reveillant sans cesse, ne me rendormant que pour retrouver mes enfants, ma mère, vous, vos enfants à vous, tout ce que j’aime ce que j’ai perdu, ce qui me reste tous malades, inquiet pour tous. Je suis sorti de mon lit fatigué, agité. Je n’ai rien fait. Je me suis mis tout de suite à ma toilette. Je l’ai fait traîner jusqu’à l’arrivée de la poste. Enfin, elle est mieux ; elle a bien dormi ; elle n’a pas eu de petit retour de fièvre. Ma mère est tranquille. Mon petit médecin veut que je le sois. Je le suis. Je suis plus content que tranquille. On a toujours tort d’être tranquille. Je vous le disais hier. Je le répèterais toujours. Quelle fièvre que la vie ! Je ne suis point d’un naturel agité. J’ai de la sérénité et de la force. Et pourtant

343. Londres, Jeudi 16 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Je vous ai quittée hier ayant encore je ne sais combien de choses à vous dire. Pourquoi vous quitter jamais ? Mais voilà qui est convenu. Nous nous écrirons tous les jours, sauf le dimanche.

4 heures

340. Londres, Samedi 11 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

Il n’est pas le moins du monde question de la translation du corps de Napoléon en France. M. Molé me paraît peu au courant des Affaires étrangères. Car ici je ne vois pas pourquoi il mentirait. Du reste je ne suis pas surpris qu’il soit peu au courant. On ne l’aimait pas du tout dans le département, et parmi les gens qui y restent toujours, je n’en sais aucun qui prenne soin de l’instruire.

L’Angleterre a fait le geste pour Naples ; à l’heure qu’il est, l’amiral Stopford doit avoir saisi des bâtimens napolitains et les avoir envoyés à Malte où ils resteront en dépôt jusqu’à l’arrangement. Lord Palmerston est pourtant un peu préoccupé des conséquences possibles du coup. Nous nous emploierons à les prévenir et à amener un accommodement.

J’ai renoncé, bien contre mon goût et mon naturel, à la prétention de tout régler d’avance et pour longtemps. Mais pour ceci et dans les limites que je vous dis c’est parfaitement décidé. Il n’y a donc rien là, absolument rien qui dérange nos projets ni qui puisse nous causer aucun mécompte. Tenez pour certain que sauf les plus grandes affaires du monde ce qui ne se peut pas à Londres à cette époque.

Je serai à Paris d’octobre en Février avec ma mère et mes enfants. Il faudrait donc que je ne les fisse pas venir du tout d’ici là ce qui leur serait et à moi aussi un vif chagrin. Ils viendront donc en Juin, Notre seul dérangement portera, sur nos visites, de châteaux qui en seront, nullement supprimées mais un peu abrégées. Ces visites-là seront pour moi une convenance et presque une affaire. Ma mère le sait déjà et en est parfaitement d’accord. Je ne la laisserai pas seule à Londres. Mlle Chabaud viendra l’y voir au mois d’aout. Je ferai donc des visites, nos visites seulement un peu plus courtes. Il faut bien quelques sacrifices. Je voudrais bien sur cela, n’en faire aucun.

Que signifie cette phrase : "Je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi "? Si vous parlez de mes devoirs, de mes premiers devoirs vous avez raison. Est-ce là tout ? Dites-moi. Et puis dites-moi aussi que vous vous associez à mes devoirs, et que vous m’en voudriez de ne pas les remplir parfaitement.

Mots-clés : Ambassade à Londres, Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Famille Guizot, Femme (politique), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Protestantisme, Relation François-Dorothée, Religion, Réseau social et politique, Salon, Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel)

336. Londres, Dimanche 5 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

10 heures

Je lui ai dit quand on me l’a présenté : "Il y a ici, Monsieur deux choses presque également singulières, un Ambassadeur de France Protestant, un membre catholique de la Chambre des communes d’Angleterre. Nous sommes vous et moi deux grandes preuves du progrès de la justice et du bon sens." Ceci m’a gagné son cœur. Il n’y avait à dîner que Lord J. Russell, Lord Duncanmon, Edward Ellice et sa femme, M. Charles Buller et M. Austin. Mistress Stanley hésitait à inviter quelques personnes pour le soir. Elle s’est décidée et a envoyé ses petites circulaires. Sont arrivés avec empressement Lord et Lady Palmerston, Lord Normanby, Lord Clarendon, l’évêque de Norwich, Lady William Russel, etc, etc.

En sortant de table, un accès de modestie a pris à M. O’Connell ; il a voulu s’en aller.

-Oui, mais restez, restez. Nous y comptons."

-Non, je sais bien.

-Restez, je vous prie." Et il est resté avec une satisfaction visible mais sans bassesse. Lady William Russell qui ne l’avait jamais vu, m’a demandé en me le montrant. - C’est donc là M. O’Connell, et je lui ai dit "Oui"en souriant d’être venu de Paris pour le lui apprendre.

-Vous croyez peut

être, m’a-t-elle dit, que nous passions notre vie avec lui.

- Je vois bien que non."

4 heures et demie

Vous avez raison pour les dîners. Le 1er Mai ne compte pas, et le dîner Tory ne peut venir qu’après un pur dîner whig. Je rétablirai cet ordre. Mais il n’y a pas moyen de donner aucun dîner un peu nombreux avant le 1er mai. On entre dans la quinzaine de Pâques. Beaucoup de gens s’en vont. Je n’aurais pas qui je voudrais même dans le corps diplomatique. D’ailleurs, pour le 1er Mai le corps diplomatique me convient, huit ministres, et trois ou quatre grands seigneurs. J’espère que le service ira assez bien. Mon maître d’hôtel est excellent.

3 heures 1/2

J’avais vu souvent le colonel Maberly en France chez Mad. de Broglie. Il me connait ; il m’invite à dîner, je venais d’avoir quelque affaire avec lui pour les Postes des deux pays. Personne ne m’avait jamais parlé de Mad. Maberly. Vous ne m’aviez point dit la prophètie de M. Pahlen. J’ai dîné chez un anglais de ma connaissance, chez un membre du Parlement, chez le Secrétaire des postes anglaises sans me douter de l’inconvenance. Une fois là, le ton de la maîtresse de la maison ne m’a pas plu. Mais cela m’arrive quelquefois, même en très bonne compagnie. J’ai du regret de ma bèvue, mais point de remords. Je regarderai de plus près à mes acceptations ; mais je n’ose pas répondre de ma parfaite science. Venez. J’ajoute que si je ne me trompe cela a été à peine su, point ou fort peu remarqué. Rien ne m’est revenu. Soyez donc, je vous prie, moins troublée du passé. Et bien tranquille, sur l’avenir du moins quant à moi-même. Je reprends ma phrase. Je suis ce que j’étais et je resterai ce que je suis. Et je suis charmé que cela vous plaise. C’est une immense raison pour que j’y tienne. Mais en honneur comment voulez-vous que ces blunders-là ne m’arrivent jamais ?

J’ai bien envie de me plaindre à Lady Palmerston de ce qu’elle ne m’a pas empêché de dîner chez Mad. Maberly. Elle me répondra que je ne lui avais pas dit que Mad. Maberly m’avait invité. Croyez-moi, j’ai quelque fois un peu de laisser-aller ; mais il n’est pas aisé de me plaire, ni de m’attirer deux fois de suite chez soi. Et je suis plus difficile en femmes qu’en hommes. Et toutes les prophéties, que vous auriez mieux fait de me dire seront des prophèties d’Almanach. I will not be caught. Mais regardez-y toujours bien je vous prie, S’il m’arrive malheur, je m’en prends à vous. Et n’ayez jamais peur de me tout dire. Votre colère est vive, mais charmante. Je ne sais pourquoi je vous ai parlé de cela d’abord. C’est une nouvelle preuve de notre incurable égoïsme.

J’ai commencé par moi. J’aurais dû commencer par vous, par ce triste jour. Samedi en vous écrivant, je voulais vous en parler ; et le cœur m’a failli. De loin, avec vous sur ce sujet-là, celui-là seul, je crains mes paroles, je crains vos impressions. Je n’aurais confiance que si j’étais là, si je vous voyais, si je livrais ou retenais mon âme selon ce que j’apercevrais de la vôtre. Je me suis tu samedi, ne sachant pas, dans quelle disposition vous trouverait ce que j’aurais dit craignant le défaut d’accord entre vous et moi. Tout ce qui va de vous à moi m’importe, me préoccupe. Dearest, je vous ai vue bien triste près de moi. Ne le soyez pas, laissez la moi ; ne le soyez du moins que parce que je ne suis pas là. C’est là ce que je ne voudrais. Et cela ne se peut pas. Et dans ce moment, je ne vous dis pas la centième partie de ce que je voudrais dire.

318. Londres, Mardi 3 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven

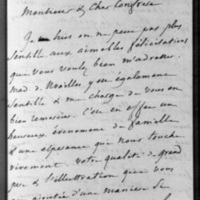

318 Londres, Mardi 3 mars 1840

6 heures

Je viens de passer ma matinée à écrire une longue dépêche sur la conversation que j’ai eue hier au soir avec Lord Palmerston et où nous n’avons pas encore abordé les affaires d’Orient. Je devais le revoir aujourd’hui à une heure. Mais il m’a prié de remettre à demain. Il était obligé d’employer sa journée à préparer les documents demandés par la Chambre des Communes sur la querelle avec la Chine. Sa vie pendant la session est vraiment très dure. Il travaille beaucoup. Je lui trouve l’esprit net, prompt & pratique. Il doit prendre de l’influence.

Je n’ai encore fait que rencontrer Lord Melbourne. Mais il me plaît. Je lui trouve un certain mélange de bonhomie & de commandement, d’insouciance& d’autorité que je n’ai pas encore vu. Son crédit auprès de la Reine est toujours le même. Les Whigs aiment tendrement la Reine. Ils font remarquer qu’on n’a pas encore cité d’elle un acte, un mot qui manquât de prudence ou de tact.

Elle n’a plus grand goût à la danse. Elle aime mieux son mari.

Je dîne jeudi à Buckingham-Palace. Cela me fait déranger un petit dîner chez moi ave Dedel, Alava et le baron de Blum. Le corps diplomatique me parait très avisé de ces petits dîners & d’une partie de whist après.

M. de Hummelauer a plus d’esprit que vous ne m’aviez dit. Il part au mois de mai, charmé de quitter l’Angleterre, où il s’ennuie, pour aller à Milan épouser une jeune Italienne de 18 ans qu’il ennuiera, je pense. Ellice est venu dîner hier avec moi, très bon et très aimable. Je puis abuser de lui tant que je voudrai. Je lui ferai plaisir.1

J’ai interrompu mes écritures ce matin, pour aller mettre des cartes, chez Lord Lyndhurst, Lord Cowley, et le marquis de Northampton. Voilà qui est bien intéressant , n’est-ce pas ? Je vous dis tout.

Ma chambre donne sur le square. On dit qu’elle est très gaie. Décidément, ici, le ciel et la terre se confondent, gris tous les deux. J’ai regardé hier le soleil bien plus en face que ma lampe. C’est là, jusqu’à présent, le seul fait physique qui me frappe en Angleterre. Je n’ai du reste aucune impression d’un changement de climat, de température et d’habitudes. Si j’avais près de moi ceux que j’aime j’oublierais parfaitement que j’ai changé de lieu. Mon cuisinier a le plus grand succès. Ellice dit qu’il n’a point de pareil. Mon maître d’hôtel est excellent. Je ne suis pas aussi content de mon valet de chambre. Je ne vous dis que des balivernes et j’ai à vous parler de choses si importantes. Je n’ai pas voulu les entamer ce matin. Je me repose avec vous de ma dépêche.

Mercredi, 5 heures

Je voulais vous écrire avec détail sur le parti que je prends, vous dire toutes mes raisons qui me semblent décisives et ne me laissent aucun doute. Je sors de chez Lord Palmerston qui m’a gardé trois heures et demie. J’ai à peine le temps d’envoyer à la poste. A après-demain donc les détails. Mais je veux que vous sachiez au moins l’ensemble. Voici des copies de la lettre que j’ai reçue ce matin du Duc de Broglie, et de celle que j’écris aussi ce matin, à M. Duchâtel. Vous serez au courant. J’y ai bien pensé. Je suis parfaitement convaincu. J’attendrai et je regarderai. Quel douloureux ennui que l’éloignement! Je voudrais vous tout dire et je ne vous dis rien, rien.

Je suis charmé que vous ayez vu ma mère. J’étais sûr qu’elle vous plairait. Adieu, adieu. Quand je cesse de vous écrire, c’est encore une séparation. Adieu au moins.

Val-Richer, Mardi 1er octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

8 heures

On me dit et ce sont des Belges qui le disent, que la mort de la Reine Louise. fera beaucoup de mal au Roi Léopold. Elle est pour beaucoup dans sa bonne position, et on lui en veut beaucoup de n’être pas bien pour elle. On va jusqu’à dire que cela pourrait devenir grave et amener des manifestations populaires qui pourraient amener des événements. Les mœurs du Roi font un grand contraste avec la piété de la Reine. Le peuple Belge y est très sensible, en affection et en colère. Il serait bizarre qu’un trône, qui a résisté à l'ébranlement de l’Europe, fût ébranlé pour des fredaines de 50 ou 60 ans. Quel est précisément l’âge du roi Léopold ?

Je viens de me lever. Je lisais dans mon lit. Toujours Peel and his times qui m’attache extrêmement. Attachement triste par ses retours ! Nous avons fait pendant 30 ans de la politique qui valait bien celle-là avec des débats qui valaient bien ceux-là. M. Royer Collard revenu à son amitié pour moi, me disait peu avant sa mort : “ Vous vous faites beaucoup d’honneur; vous êtes le premier de votre temps et entre les premiers de tous les temps. “ Gardez-moi le secret de mes secrets plaisirs d'orgueil. Est-ce que tout cela doit aboutir au régime d’aujourd’hui. Est-ce là la fin ? Je ne le crois pas, mais quelques fois, je le crains. Je ne pense pas que je devienne superstitieux ; mais en tout cas, il y a de quoi devenir modeste ; on fait bien peu, même quand on fait bien, et il ne faut pas un bien grand vent pour tout emporter.

Onze heures

Les mêmes nouvelles nous arrivent en même temps. Votre lettre me dit ce que je viens de vous dire sur la Belgique. C'est triste et grave. Je pense sans cesse à la pauvre Reine de Claremont. J'espère qu'elle aura la satisfaction de voir encore sa fille. Pourquoi attend-elle ? Est-il vrai que la République ait témoigné à Bruxelles des craintes sur l’arrivée de la famille royale à Ostende ?

La joie à cause de la circulaire Barthelemy me paraît bien puérile. J’en doute un peu. Non pas qu'on l'ait manifestée, mais qu’on la sente réellement. On aura cru que la fusion devenait impossible, au moins que tout le public en France le croirait et le dirait. On aura voulu être de l'avis actuel du public ; sauf à avoir plus tard un autre avis si les évènements en suggèrent un autre. Suivre le vent, tous les souffles du vent, c'est l'habileté des habiles qui n’ont pas la grande ambition ni la grande habileté !

Voilà un horrible accident dans ma famille. Cette jolie petite Mad. de Vaines vient d'être horriblement brûlée. Son mari me donne les mêmes détails qui sont dans les débats. On espère la sauver mais sans certitude. On est à peu près sûr que, si elle est sauvée, elle ne sera pas défigurée. Pauvre jeune femme qui s'amusait de si bon cœur ! On est arrêté tout à coup dans le plaisir, comme dans la bonne politique. Adieu, Adieu.

Je vais aujourd' hui dîner à Lisieux malgré la pluie. Demain j'aurai du monde et de la conversation. Vendredi, 4, j'aurai 63 ans. Samedi 5 M. Hébert vient me voir avant d'aller à Claremont. Mercredi, 9, je vais à Broglie. Voilà mes affaires d’ici à huit jours. Adieu. adieu. G.

Londres, le 5 avril 1840, François Guizot à Général Baudrand

Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Benckendorf, Dorothée (1785?-1857), Diplomatie (France-Angleterre), Enfants (Guizot), Famille Guizot, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Louis-Philippe 1er, Louis-Philippe 1er (1773-1850), Politique (France), Portrait, Réception (Guizot), Réseau social et politique

Paris, le 6 décembre 1848, John Emile Lemoine à François Guizot

Si je voyais distinctement la vérité, je ne m'abstiendrais pas. Mais dans ce désordre universel, je ne vois que le mal, et si j'entrevois le bien, c'est encore à travers le mal. J'attends la lumière.

[?], le 11 août 1834, Amélie Lenormant à François Guizot

Nîmes, le 14 août 1827, Joseph Madier de Montjau à François Guizot

Nîmes, le 23 août 1827, Joseph Madier de Montjau à François Guizot

Nîmes, le 1er août 1826, Joseph Madier de Montjau à François Guizot

Changy, le 15 août 1857, Eloi Mallac à François Guizot

Paris, le 3 octobre 1851, Eloi Mallac à François Guizot

Paris, le 4 avril 1848, Madame de Mirbel à François Guizot

Mots-clés : Amis et relations, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Enfants (Guizot), Exil, Famille Guizot, Famille royale (France), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), France (1848 (Révolution de février)), France (1848-1852, 2e République), Mort, Politique (France), Portrait, Portrait (François), Réception (Guizot), Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel), Souvenirs

Saint-Sauveur, le 1er juillet 1816, l'abbé de Montesquiou à François Guizot

Maintenon, le 14 octobre 1863, le Duc de Noailles à François Guizot

Paris, le 16 septembre 1859, le comte Randon à François Guizot

Mots-clés : Enfants (Guizot), Famille Guizot, France (1852-1870, Second Empire)

Paris, le 14 avril 1859, le comte Randon à François Guizot

Mots-clés : Enfants (Guizot), Famille Guizot, France (1852-1870, Second Empire)