Votre recherche dans le corpus : 450 résultats dans 3515 notices du site.

Trier par :

Val-Richer, Lundi 15 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

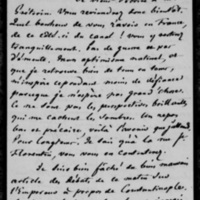

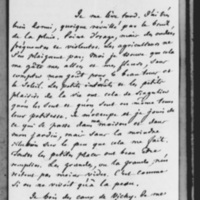

Val Richer Lundi 15 sept 1851

Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.

Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.

Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.

L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.

11 heures

Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.

Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.

Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.

Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.

L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.

11 heures

Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.

Val-Richer, Dimanche 14 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

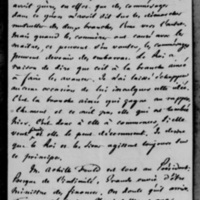

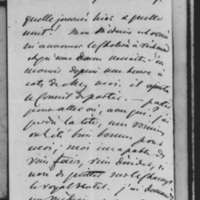

Val Richer, Dimanche 14 sept. 1851

Ce que vous me dîtes du petit orage contre les Lettres du Times ne me surprend pas du tout. On veut le but ; mais on ne veut ni prendre la peine, ni courir le risque des moyens. Et dès qu’on découvre dans les moyens quelque imperfection un côté faible, on s'y rue et on s'enfuit par là, pour échapper à toute responsabilité. Les hommes ne sont ni plus conséquents, ni plus braves que cela ; je le sais depuis longtemps. Avant d'aller à Claremont, j'ai dit tout haut à bien des gens ce que j’y voulais dire. Quand je me suis trouvé dans le salon de la Reine, j'ai dit en grande partie, tout haut ce que j’avais dit que j’y dirais. Après en être sorti, j'ai redit tout haut, à bien des gens, ce que j'y avais dit. Quoi d'étonnant que tout cela se retrouve dans les lettres du correspondant du Times ? Je ne réponds pas des erreurs des confusions et des inconvenances qui s’y trouvent mêlées, et je ne regrette pas la publicité que reçoit ainsi ce qu’il y a de vrai, car je l'ai voulue. Pour mon propre honneur et pour le succès de la bonne cause qui a besoin qu'on fasse échouer la mauvaise. Voilà mon langage. Je n'en sortirai pas.

Je m'étonne aussi que le Duc de Noailles ne soit pas venu vous voir. On a raison de faire venir M. de Falloux. Soit dans l’intérieur du parti, soit dans ses relations extérieures, on ne peut pas se passer de lui. C’est bien dommage qu’il soit d’une si mauvaise santé.

Autre étonnement, c’est le gouvernement anglais donnant raison aux Américains à propos de Cuba. Valdegamas en est-il bien sûr ? La lettre d'Isturitz au Times m’a tout l’air au contraire d'être concertée avec Lord Palmerston. Si Valdegamas a raison, c’est certainement une grande hypocrisie et une grande platitude de Palmerston envers les Américains. Il ne veut pas contrarier là, le sentiment populaire et il n'agira en faveur de l’Espagne, que sous main. Les Etats-Unis sont une bien grande Puissance

Il faut que la garçonnade soit bien inhérente aux Français, car tous les partis en France, grands ou petits ont leur Gascon, qui même est quelquefois leur héros. M. de La Rochejaquelein est certainement le premier de tous. On me dit ici que sa réélection comme député, dans son département du Morbihan, n'est pas du tout certaine. Je serais bien surpris si, pour être président, il avait dans toute la France, 50,000 voix. Je ne sais rien d'une entrevue de Morny avec Mallac. Je n’y crois pas.

11 heures

Je suis charmé que vous ayez un peu mieux dormi. Adieu, Adieu. G.

Ce que vous me dîtes du petit orage contre les Lettres du Times ne me surprend pas du tout. On veut le but ; mais on ne veut ni prendre la peine, ni courir le risque des moyens. Et dès qu’on découvre dans les moyens quelque imperfection un côté faible, on s'y rue et on s'enfuit par là, pour échapper à toute responsabilité. Les hommes ne sont ni plus conséquents, ni plus braves que cela ; je le sais depuis longtemps. Avant d'aller à Claremont, j'ai dit tout haut à bien des gens ce que j’y voulais dire. Quand je me suis trouvé dans le salon de la Reine, j'ai dit en grande partie, tout haut ce que j’avais dit que j’y dirais. Après en être sorti, j'ai redit tout haut, à bien des gens, ce que j'y avais dit. Quoi d'étonnant que tout cela se retrouve dans les lettres du correspondant du Times ? Je ne réponds pas des erreurs des confusions et des inconvenances qui s’y trouvent mêlées, et je ne regrette pas la publicité que reçoit ainsi ce qu’il y a de vrai, car je l'ai voulue. Pour mon propre honneur et pour le succès de la bonne cause qui a besoin qu'on fasse échouer la mauvaise. Voilà mon langage. Je n'en sortirai pas.

Je m'étonne aussi que le Duc de Noailles ne soit pas venu vous voir. On a raison de faire venir M. de Falloux. Soit dans l’intérieur du parti, soit dans ses relations extérieures, on ne peut pas se passer de lui. C’est bien dommage qu’il soit d’une si mauvaise santé.

Autre étonnement, c’est le gouvernement anglais donnant raison aux Américains à propos de Cuba. Valdegamas en est-il bien sûr ? La lettre d'Isturitz au Times m’a tout l’air au contraire d'être concertée avec Lord Palmerston. Si Valdegamas a raison, c’est certainement une grande hypocrisie et une grande platitude de Palmerston envers les Américains. Il ne veut pas contrarier là, le sentiment populaire et il n'agira en faveur de l’Espagne, que sous main. Les Etats-Unis sont une bien grande Puissance

Il faut que la garçonnade soit bien inhérente aux Français, car tous les partis en France, grands ou petits ont leur Gascon, qui même est quelquefois leur héros. M. de La Rochejaquelein est certainement le premier de tous. On me dit ici que sa réélection comme député, dans son département du Morbihan, n'est pas du tout certaine. Je serais bien surpris si, pour être président, il avait dans toute la France, 50,000 voix. Je ne sais rien d'une entrevue de Morny avec Mallac. Je n’y crois pas.

11 heures

Je suis charmé que vous ayez un peu mieux dormi. Adieu, Adieu. G.

Val-Richer, Mercredi 3 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

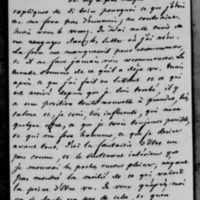

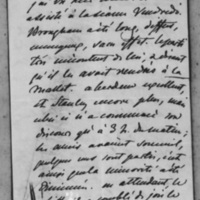

Val Richer, Mercredi 3 sept. 1351

Sept heures et demie

Moi aussi j’avais besoin de dormir. J’y ai réussi. J’étais dans mon lit hier à 10 heures. Je viens de me lever, ne m'étant réveillé qu’une fois dans la nuit. Il fait très beau ce matin, ce qui achèvera de me reposer. Pendant neuf jours de voyage, j’ai passé quatre nuits sur la mer ou en chemin de fer. C’est assez.

On ne sait bien ce qu'on pense que dans la solitude. Plus, j'y pense, plus j’ai peine à croire qu’on tente quelque grand coup. J'ai beau chercher les moyens d'action ; je ne les trouve pas. Et pas beaucoup plus les chances de succès. Je vois bien des gens qui en ont envie, mais, parmi ceux qui en ont envie, presque pas un qui veuille y mettre la main et s'y confier, M. Véron, c’est la France. La conduite expectante, concertée, plus ou moins complètement, plus ou moins visiblement avec le gros des conservateurs de toute sorte me paraît plus probable. S’il n’y avait pas Boulogne et Strasbourg, je n’aurais pas de doute. Mais je le reconnais. Boulogne et Strasbourg sont des raisons de croire à un coup. Voici pourtant la différence. Quand le Président a fait Strasbourg et Boulogne, il n’avait pas de choix ; c'était cela, ou rien du tout. Certainement, s’il était réduit à la même extrémité, il tiendrait la même conduite ; il ferait un coup, n'importe lequel, plutôt que de se laisser tomber à plat. Mais se croit-il réduit à cette extrémité, sans choix aucun à faire ? Je ne trouve pas que jusqu'ici il ait paru bien pressé de le croire, et je ne vois pas pourquoi, il le croirait. A mon avis, il lui est plus aisé de rallier le gros des conservateurs à la perspective de sa réélection que de trouver des instruments et des chances pour un coup d'Etat. Nous verrons, en attendant, je vous envoie mes raisonnements n'ayant pas autre chose à vous envoyer.

10 heures

J'espérais en effet un peu mieux que l'article des Débats qui comme vous dites est très bien fait. J'espérais un long silence. On espère toujours trop. Ils n'ont pas résisté au besoin de faire de la polémique. Je l'avais bien un peu craint en lisant les vives attaques du Constitutionnel.

Moi aussi, je m'attriste de n'être pas avec vous. Mais ce n'est ni pour le coup d'Etat, ni pour aucune candidature. Politiquement nous n'avons, quant à présent, rien à faire, et pas grand chose à dire. Mauvaise condition pour être au milieu du feu. Nous n'avons ni à l'allumer, ni à l'éteindre.

Vous ne me dites pas si vous avez dormi et comment vous êtes. N'y manquez jamais, je vous prie. C'est ma première question à votre lettre quand elle arrive. Adieu. Adieu. Tout est triste. G.

Sept heures et demie

Moi aussi j’avais besoin de dormir. J’y ai réussi. J’étais dans mon lit hier à 10 heures. Je viens de me lever, ne m'étant réveillé qu’une fois dans la nuit. Il fait très beau ce matin, ce qui achèvera de me reposer. Pendant neuf jours de voyage, j’ai passé quatre nuits sur la mer ou en chemin de fer. C’est assez.

On ne sait bien ce qu'on pense que dans la solitude. Plus, j'y pense, plus j’ai peine à croire qu’on tente quelque grand coup. J'ai beau chercher les moyens d'action ; je ne les trouve pas. Et pas beaucoup plus les chances de succès. Je vois bien des gens qui en ont envie, mais, parmi ceux qui en ont envie, presque pas un qui veuille y mettre la main et s'y confier, M. Véron, c’est la France. La conduite expectante, concertée, plus ou moins complètement, plus ou moins visiblement avec le gros des conservateurs de toute sorte me paraît plus probable. S’il n’y avait pas Boulogne et Strasbourg, je n’aurais pas de doute. Mais je le reconnais. Boulogne et Strasbourg sont des raisons de croire à un coup. Voici pourtant la différence. Quand le Président a fait Strasbourg et Boulogne, il n’avait pas de choix ; c'était cela, ou rien du tout. Certainement, s’il était réduit à la même extrémité, il tiendrait la même conduite ; il ferait un coup, n'importe lequel, plutôt que de se laisser tomber à plat. Mais se croit-il réduit à cette extrémité, sans choix aucun à faire ? Je ne trouve pas que jusqu'ici il ait paru bien pressé de le croire, et je ne vois pas pourquoi, il le croirait. A mon avis, il lui est plus aisé de rallier le gros des conservateurs à la perspective de sa réélection que de trouver des instruments et des chances pour un coup d'Etat. Nous verrons, en attendant, je vous envoie mes raisonnements n'ayant pas autre chose à vous envoyer.

10 heures

J'espérais en effet un peu mieux que l'article des Débats qui comme vous dites est très bien fait. J'espérais un long silence. On espère toujours trop. Ils n'ont pas résisté au besoin de faire de la polémique. Je l'avais bien un peu craint en lisant les vives attaques du Constitutionnel.

Moi aussi, je m'attriste de n'être pas avec vous. Mais ce n'est ni pour le coup d'Etat, ni pour aucune candidature. Politiquement nous n'avons, quant à présent, rien à faire, et pas grand chose à dire. Mauvaise condition pour être au milieu du feu. Nous n'avons ni à l'allumer, ni à l'éteindre.

Vous ne me dites pas si vous avez dormi et comment vous êtes. N'y manquez jamais, je vous prie. C'est ma première question à votre lettre quand elle arrive. Adieu. Adieu. Tout est triste. G.

Val-Richer, Vendredi 22 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

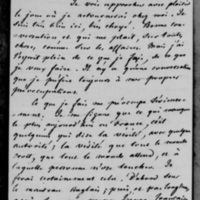

Val Richer, Vendredi 22 Août 1851

Je puis répondre à votre question de poste. Vous êtes arriérée d'un jour parce qu'on a retenu ma lettre 24 heures à Francfort pour la lire et la copier à son aise. Précisément celle-là contenait, sur ce que j’avais vu à Paris, quelques détails qui pouvaient intéresser. On n’est, en Allemagne ni expéditif, ni soigneux de voiler ce qu’on fait.

Ma course en Angleterre ne me plait pas. Je n'ai personne à y voir qui me plaise. C’est un devoir que j'accomplis. On m'écrit que la Reine ne recevra personne le 25, la veille, je m’y attendais, personne non plus le lendemain le 27. Je ne pourrai donc la voir que le 28. Je compte bien m’arranger en tous cas, pour repartir le 29. Je saurai d’ici là le jour précis de votre retour à Paris.

C’est vraiment bien dommage qu'Ems ne vous ait pas aussi bien réussi, cette année que l’an dernier. Je me répète encore que peut-être le bien viendra plus tard.

Je vois que l’amiral Parker est arrivé devant Tunis avec son escadre et a signifié au Bey qu’il eût à publier la Hatti-Schériff du Sultan qui règle les relations avec la Porte. C'est précisément là ce que notre flotte est allée empêcher quatre fois de mon temps. Ce n'était pas parfaitement correct ; mais on verra quels embarras renaîtront en Algérie, quand la Porte aura repris l'ascendant à Tunis. J'ai reçu hier une nouvelle lettre d'Alexandrie, trés longue sur les progrès du travail anglais en Egypte. S'il continue sans plus d'obstacle, l'Angleterre sera bientôt établie solidement en Egypte. Lord Palmerston a raison de souhaiter ce maintien pur et simple de ce qui existe aujourd’hui.

Mon pauvre ami Rossi a enfin son monument dans l’Eglise de San Lorenzo. Voici un petit rapprochement assez frappant. C’est Tenerani qui a fait ce monument de Rossi. J’ai une lettre de Rossi qui me demandait que Tenerani près de venir à Paris, fit mon buste. Je vous quitte pour faire ma toilette.

Onze heures

Il me revient, par une source pas très élevée, mais trés rapprochée, qu'on parle assez légèrement, autour de Madame la Duchesse d'Orléans de la candidature du Prince de Joinville. On ne croit pas au succès ; mais on se dit qu'il enlèvera, un million de voix, au Président qui ne sera pas nommé d'emblée et qui ne le sera pas non plus alors, par l'Assemblée. On joue toujours au hasard et pour amener une crise. La Duchesse d'Orléans ira, dit-on, en Allemagne, presque aussitôt après l'anniversaire.

Décidément donc vous serez à Paris le 28 ou le 29 au plus tard. Je hâterai mon départ de Londres, en dépit des amis, car il y a toujours des amis. Granville a certainement eu tort de ne faire visite à aucun Ministre. Quoi, pas même à M. Baroche, ni au Ministre du commerce avec qui il avait été en rapport à Londres ? C'est singulier. Adieu, Adieu.

Je voudrais bien que Paris vous guérit d'Ems. Adieu. Vous ai-je dit qu'à Londres, je serais chez Grillon ? Je crois que oui. G.

Je puis répondre à votre question de poste. Vous êtes arriérée d'un jour parce qu'on a retenu ma lettre 24 heures à Francfort pour la lire et la copier à son aise. Précisément celle-là contenait, sur ce que j’avais vu à Paris, quelques détails qui pouvaient intéresser. On n’est, en Allemagne ni expéditif, ni soigneux de voiler ce qu’on fait.

Ma course en Angleterre ne me plait pas. Je n'ai personne à y voir qui me plaise. C’est un devoir que j'accomplis. On m'écrit que la Reine ne recevra personne le 25, la veille, je m’y attendais, personne non plus le lendemain le 27. Je ne pourrai donc la voir que le 28. Je compte bien m’arranger en tous cas, pour repartir le 29. Je saurai d’ici là le jour précis de votre retour à Paris.

C’est vraiment bien dommage qu'Ems ne vous ait pas aussi bien réussi, cette année que l’an dernier. Je me répète encore que peut-être le bien viendra plus tard.

Je vois que l’amiral Parker est arrivé devant Tunis avec son escadre et a signifié au Bey qu’il eût à publier la Hatti-Schériff du Sultan qui règle les relations avec la Porte. C'est précisément là ce que notre flotte est allée empêcher quatre fois de mon temps. Ce n'était pas parfaitement correct ; mais on verra quels embarras renaîtront en Algérie, quand la Porte aura repris l'ascendant à Tunis. J'ai reçu hier une nouvelle lettre d'Alexandrie, trés longue sur les progrès du travail anglais en Egypte. S'il continue sans plus d'obstacle, l'Angleterre sera bientôt établie solidement en Egypte. Lord Palmerston a raison de souhaiter ce maintien pur et simple de ce qui existe aujourd’hui.

Mon pauvre ami Rossi a enfin son monument dans l’Eglise de San Lorenzo. Voici un petit rapprochement assez frappant. C’est Tenerani qui a fait ce monument de Rossi. J’ai une lettre de Rossi qui me demandait que Tenerani près de venir à Paris, fit mon buste. Je vous quitte pour faire ma toilette.

Onze heures

Il me revient, par une source pas très élevée, mais trés rapprochée, qu'on parle assez légèrement, autour de Madame la Duchesse d'Orléans de la candidature du Prince de Joinville. On ne croit pas au succès ; mais on se dit qu'il enlèvera, un million de voix, au Président qui ne sera pas nommé d'emblée et qui ne le sera pas non plus alors, par l'Assemblée. On joue toujours au hasard et pour amener une crise. La Duchesse d'Orléans ira, dit-on, en Allemagne, presque aussitôt après l'anniversaire.

Décidément donc vous serez à Paris le 28 ou le 29 au plus tard. Je hâterai mon départ de Londres, en dépit des amis, car il y a toujours des amis. Granville a certainement eu tort de ne faire visite à aucun Ministre. Quoi, pas même à M. Baroche, ni au Ministre du commerce avec qui il avait été en rapport à Londres ? C'est singulier. Adieu, Adieu.

Je voudrais bien que Paris vous guérit d'Ems. Adieu. Vous ai-je dit qu'à Londres, je serais chez Grillon ? Je crois que oui. G.

Val-Richer, Mercredi 20 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer Mercredi 20 août 1851

Vous n'aurez ce matin que quelques lignes. Je suis pris d'une violente, migraine. Je viens de me promener trois quarts d'heure dans le jardin pour voir si le grand air la dissiperait ; mais l’air, qui est pourtant charmant, n’y fait œuvre. Je crois que je vais m'étendre sur mon lit. Il n’en sera plus question ce soir. Elles étaient bien plus fréquentes autrefois. Avec beaucoup de plaisirs l’âge emporte aussi quelques ennuis.

Vous ne lisez pas l’Univers ; il conterait ces jours-ci une lettre à Gladstone, très médiocre d’esprit et de forme, mais qui lui donnait, sur quelques uns des faits qu’il a affirmés, des démentis précis et frappants ; par exemple 1800 prisonniers dans les prisons de tout le Royaume de Naples, au lieu de 20 à 30, 000. Et le nom de chaque prison, et le nombre des détenus dans chaque prison, y sont énoncés. Le Roi de Naples et les agents ont grande raison de multiplier les renseignements. Il devrait faire offrir à M. Gladstone de revenir les vérifier lui- même.

Vous vous étiez promis des merveilles de mes lettres écrites de Paris. Vous n'y aurez pas trouvé grand chose. Je n’avais trouvé moi-même à Paris que bien peu de chose. Je n’ai eu rien de mieux à vous envoyer. Je crains bien que ma course en Angleterre ne jette, pour vous comme pour moi, un peu de trouble dans notre correspondance. C’est très ennuyeux. Je ferai tout ce que je pourrai pour l’éviter. Adieu, Adieu.

Je vais réellement me mettre sur mon lit. J’ai la tête lourde, et le cœur barbouillé. Adieu. Je ne fermerai pourtant ceci qu'après avoir reçu mon courrier.

10 heures

Je vous ai écrit mardi matin une longue lettre. Je ne comprends pas ce retard. Votre poste de Francfort est insupportable, et je ne mérite aucun reproche. Je ne vous ai pas écrit le dimanche 10, en arrivant à Paris, parce que ma lettre écrite au Val Richer la veille 9, partait de Paris pour Francfort précisément ce même jour Dimanche 10. C'était donc deux lettres qui vous seraient arrivées le même jour. Peu aurait importe si j’avais eu quelque chose de nouveau à vous dire. Mais je n'avais rien. Je suis très contrarié de votre ennui. Vous aurez certainement eu ma lettre du mardi 12, écrite en partie le lundi, tard en partie le mardi matin. Adieu, adieu.

Adieu, dearest. G.

Vous n'aurez ce matin que quelques lignes. Je suis pris d'une violente, migraine. Je viens de me promener trois quarts d'heure dans le jardin pour voir si le grand air la dissiperait ; mais l’air, qui est pourtant charmant, n’y fait œuvre. Je crois que je vais m'étendre sur mon lit. Il n’en sera plus question ce soir. Elles étaient bien plus fréquentes autrefois. Avec beaucoup de plaisirs l’âge emporte aussi quelques ennuis.

Vous ne lisez pas l’Univers ; il conterait ces jours-ci une lettre à Gladstone, très médiocre d’esprit et de forme, mais qui lui donnait, sur quelques uns des faits qu’il a affirmés, des démentis précis et frappants ; par exemple 1800 prisonniers dans les prisons de tout le Royaume de Naples, au lieu de 20 à 30, 000. Et le nom de chaque prison, et le nombre des détenus dans chaque prison, y sont énoncés. Le Roi de Naples et les agents ont grande raison de multiplier les renseignements. Il devrait faire offrir à M. Gladstone de revenir les vérifier lui- même.

Vous vous étiez promis des merveilles de mes lettres écrites de Paris. Vous n'y aurez pas trouvé grand chose. Je n’avais trouvé moi-même à Paris que bien peu de chose. Je n’ai eu rien de mieux à vous envoyer. Je crains bien que ma course en Angleterre ne jette, pour vous comme pour moi, un peu de trouble dans notre correspondance. C’est très ennuyeux. Je ferai tout ce que je pourrai pour l’éviter. Adieu, Adieu.

Je vais réellement me mettre sur mon lit. J’ai la tête lourde, et le cœur barbouillé. Adieu. Je ne fermerai pourtant ceci qu'après avoir reçu mon courrier.

10 heures

Je vous ai écrit mardi matin une longue lettre. Je ne comprends pas ce retard. Votre poste de Francfort est insupportable, et je ne mérite aucun reproche. Je ne vous ai pas écrit le dimanche 10, en arrivant à Paris, parce que ma lettre écrite au Val Richer la veille 9, partait de Paris pour Francfort précisément ce même jour Dimanche 10. C'était donc deux lettres qui vous seraient arrivées le même jour. Peu aurait importe si j’avais eu quelque chose de nouveau à vous dire. Mais je n'avais rien. Je suis très contrarié de votre ennui. Vous aurez certainement eu ma lettre du mardi 12, écrite en partie le lundi, tard en partie le mardi matin. Adieu, adieu.

Adieu, dearest. G.

Val-Richer, Dimanche 17 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer 17 août 1851

J'espère bien avoir une lettre ce matin. Je ne reçois pas celles de Francfort plutôt que celles d’Ems, ni celles de Schlangenbad plus tard. Je suis fâché de ne pas connaître Schlangenbad. Jamais le calme n'a été plus profond qu'en ce moment. Le mouvement de l'Assemblée est fini. Celui des conseils généraux n'est pas encore commencé. Les journaux n'excitent plus aucun mouvement. A peine dit-on quelques mots de la candidature du Prince de Joinville. La réserve du Journal des Débats déplaît évidemment beaucoup à ceux qui y poussent. Quelle leçon, si cela finissait par un coup d'épée dans l’eau ! Ce sera le point délicat de ma visite à Claremont. Mais je m'en tirerai comme Dugueselin se tira de la ville de Rennes, où il était assiégé par les Anglais. Grand stratagème du Connétable. Il met son Chroniqueur en tête de ce chapitre ; et ce stratagème fut de rassembler sa garnison, de sortir de la place bannières déployées et de se faire jour, à grands coups de lance et d’épée, à travers le camp des Anglais. Je parlerai comme Dugueslin marchait bannières déployées et en disant tout ce que je pense. Je ne connais, ni dans mon devoir, ni dans leur intérêt, aucune raison de m'en gêner.

Ce qui m'amuserait, ce serait comme je le vois dans les journaux, que Thiers, Rémusat, Lasteyrie, Piscatory & vinssent là aussi pour le 26 août. La réunion autour du cercueil du Roi serait frappante. La mort change peu de chose.

J'étais inquiet, il y a quelques jours, pour la petite fille de ma fille Henriette. L'affection vient vite en regardant une pauvre petite créature muette qui souffre et qui vous regarde avec des yeux suppliants, où il n’y a rien encore que l’instinct confiant de la faiblesse qui implore secours. L'enfant va mieux. Je ne sais si on viendra à bout de l'élever ; elle est bien chétive. Il y a aussi quelque chose qui saisit et attache dans ce problème de la vie à son début ; une flamme qui vacille ; durera-t-elle ? S'éteindra- t-elle ? C'est le mot de mort à propos du Roi, qui m'a reporté vers ma petite-fille. Qu'il y a loin de l’un à l'autre !

11 heures

Voilà ma lettre, et vous êtes rétablie à Schlangenbad. J'en suis bien aise pour votre repos. La fatigue un peu prolongée, même agréable ne vous va pas. Adieu, adieu. Point de journaux ce matin. Montalivet m'écrit. " La Reine et les Princes vont quitter l’Ecosse. Le Prince et la Princesse de Joinville, retournent directement à Claremont. La Reine et le duc de Nemours feront un détour qui leur prendra plusieurs jours. Je ne crois pas qu’ils soient à Claremont avant le 24. Mad. la Duchesse d'Orléans habitera Claremont et y arrivera de son côté le 22 ou le 24. " Mon plan, à moi, est toujours le même. Adieu. G.

J'espère bien avoir une lettre ce matin. Je ne reçois pas celles de Francfort plutôt que celles d’Ems, ni celles de Schlangenbad plus tard. Je suis fâché de ne pas connaître Schlangenbad. Jamais le calme n'a été plus profond qu'en ce moment. Le mouvement de l'Assemblée est fini. Celui des conseils généraux n'est pas encore commencé. Les journaux n'excitent plus aucun mouvement. A peine dit-on quelques mots de la candidature du Prince de Joinville. La réserve du Journal des Débats déplaît évidemment beaucoup à ceux qui y poussent. Quelle leçon, si cela finissait par un coup d'épée dans l’eau ! Ce sera le point délicat de ma visite à Claremont. Mais je m'en tirerai comme Dugueselin se tira de la ville de Rennes, où il était assiégé par les Anglais. Grand stratagème du Connétable. Il met son Chroniqueur en tête de ce chapitre ; et ce stratagème fut de rassembler sa garnison, de sortir de la place bannières déployées et de se faire jour, à grands coups de lance et d’épée, à travers le camp des Anglais. Je parlerai comme Dugueslin marchait bannières déployées et en disant tout ce que je pense. Je ne connais, ni dans mon devoir, ni dans leur intérêt, aucune raison de m'en gêner.

Ce qui m'amuserait, ce serait comme je le vois dans les journaux, que Thiers, Rémusat, Lasteyrie, Piscatory & vinssent là aussi pour le 26 août. La réunion autour du cercueil du Roi serait frappante. La mort change peu de chose.

J'étais inquiet, il y a quelques jours, pour la petite fille de ma fille Henriette. L'affection vient vite en regardant une pauvre petite créature muette qui souffre et qui vous regarde avec des yeux suppliants, où il n’y a rien encore que l’instinct confiant de la faiblesse qui implore secours. L'enfant va mieux. Je ne sais si on viendra à bout de l'élever ; elle est bien chétive. Il y a aussi quelque chose qui saisit et attache dans ce problème de la vie à son début ; une flamme qui vacille ; durera-t-elle ? S'éteindra- t-elle ? C'est le mot de mort à propos du Roi, qui m'a reporté vers ma petite-fille. Qu'il y a loin de l’un à l'autre !

11 heures

Voilà ma lettre, et vous êtes rétablie à Schlangenbad. J'en suis bien aise pour votre repos. La fatigue un peu prolongée, même agréable ne vous va pas. Adieu, adieu. Point de journaux ce matin. Montalivet m'écrit. " La Reine et les Princes vont quitter l’Ecosse. Le Prince et la Princesse de Joinville, retournent directement à Claremont. La Reine et le duc de Nemours feront un détour qui leur prendra plusieurs jours. Je ne crois pas qu’ils soient à Claremont avant le 24. Mad. la Duchesse d'Orléans habitera Claremont et y arrivera de son côté le 22 ou le 24. " Mon plan, à moi, est toujours le même. Adieu. G.

Val-Richer, Samedi 2 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer, Samedi 2 août 1851

Je jouis vraiment de votre délivrance. Je sais à quel point vous avez dû être agitée ; et votre agitation m'inquiète et me chagrine comme m'inquiéterait et me chagrinerait une maladie. J'en veux à Couth de vous avoir si étourdiment répondu.

Je crois que vous avez raison sur les fêtes de l’hôtel de ville. On ne pouvait guère ne pas rendre les politesses anglaises et on les rendra magnifiquement. Le Lord maire et les Aldermen viendront-ils en robes et en perruques ? Depuis que je suis ici, j'ai vu des industriels considérables et deux des commissaires Français à Londres. Il y a un peu d'humeur, parmi eux, de la décision qui a supprimé, les grandes médailles d’or qu’on devait donner, en petit nombre aux ouvrages d'élite. Les Français affirment que cette décision a été prise contre eux, par jalousie, et parce qu'en fait d'ouvrages d’élite et parfaits d'exécution ils auraient eu bien plus de grandes médailles que les Anglais cependant, à tout prendre, il restera plutôt de là, entre les deux pays, des impressions bienveillantes et de bonnes relations. Je ne sais si le gouvernement Anglais a fait de la bonne politique intérieure ; mais il a certainement fait de la bonne politique étrangère. On a vu sa puissance, et on lui sait gré de cette façon de la montrer.

Mad. de Ste Aulaire m'écrit que ses visiteurs du Dimanche (à Etiolles) sont très découragés et décourageants. Le Duc de Broglie, Viel Castel & Broglie, ne m’écrit guères ; il est vrai que je ne lui ai pas écrit du tout. Mais il a chargé ma fille de me dire qu’on ne faisait et qu’on ne préparait que des bêtises. L'impression générale est triste et morne, plus que sombre et agitée. Je ne vois pas dans le pays que j'habite, grande ardeur à recommencer, le pétitionnement pour la révision. Il est vrai que déjà ce département-ci a peu pétitionné.

Voilà un fauteuil vacant à l'Académie française. Je ne vois pas à qui nous le donnerons. Il sera très vivement et très petitement disputé. Je perds, dans M. Dupaty un ami très dévoué, très actif, et assez influent dans la sphère académique comme parfaitement étranger à l'arène politique. Galant homme d'ailleurs, d'un esprit aussi sensé dans la vie que léger dans la littérature, et d’un cœur très steady. On est très ému ..., à Alexandrie, du chemin de fer que le Pacha d’Egypte vient enfin de concéder aux Anglais. Je reçois de là une lettre, non signée mais dont je reconnais l'auteur, riche négociant Français établi depuis longtemps en Egypte. " C'est le 12 de ce mois que les signatures ont été échangées. C'est donc à partir de ce moment qu'Abba-Pacha est officiellement le gouverneur du pays pour le compte de l'Angleterre. Ainsi, à moins que l’Europe ne s'y oppose, MM les Anglais vont disposer librement de 90 mille hommes, de 80 à 100 millions, des mines de charbon nouvellement découvertes, des produits inépuisables de la vallée du Nil, de l’Abyssinie & Et cela entre Malte et Aden, au point le plus stratégique du Globe commercialement et militairement parlant ; au point par conséquent le plus favorable pour prélever une dîme sur tous les produits agricoles et industriels du globe & & Et il m'invoque comme si j’y pouvais quelque chose. C'est certainement un grand pas vers la possession du Nord-Est de l'Afrique et de la clef européenne de l'Orient.

Onze heures Vous voilà parfaitement calme. Cela me plaît beaucoup. Adieu, adieu, adieu. G.

Je jouis vraiment de votre délivrance. Je sais à quel point vous avez dû être agitée ; et votre agitation m'inquiète et me chagrine comme m'inquiéterait et me chagrinerait une maladie. J'en veux à Couth de vous avoir si étourdiment répondu.

Je crois que vous avez raison sur les fêtes de l’hôtel de ville. On ne pouvait guère ne pas rendre les politesses anglaises et on les rendra magnifiquement. Le Lord maire et les Aldermen viendront-ils en robes et en perruques ? Depuis que je suis ici, j'ai vu des industriels considérables et deux des commissaires Français à Londres. Il y a un peu d'humeur, parmi eux, de la décision qui a supprimé, les grandes médailles d’or qu’on devait donner, en petit nombre aux ouvrages d'élite. Les Français affirment que cette décision a été prise contre eux, par jalousie, et parce qu'en fait d'ouvrages d’élite et parfaits d'exécution ils auraient eu bien plus de grandes médailles que les Anglais cependant, à tout prendre, il restera plutôt de là, entre les deux pays, des impressions bienveillantes et de bonnes relations. Je ne sais si le gouvernement Anglais a fait de la bonne politique intérieure ; mais il a certainement fait de la bonne politique étrangère. On a vu sa puissance, et on lui sait gré de cette façon de la montrer.

Mad. de Ste Aulaire m'écrit que ses visiteurs du Dimanche (à Etiolles) sont très découragés et décourageants. Le Duc de Broglie, Viel Castel & Broglie, ne m’écrit guères ; il est vrai que je ne lui ai pas écrit du tout. Mais il a chargé ma fille de me dire qu’on ne faisait et qu’on ne préparait que des bêtises. L'impression générale est triste et morne, plus que sombre et agitée. Je ne vois pas dans le pays que j'habite, grande ardeur à recommencer, le pétitionnement pour la révision. Il est vrai que déjà ce département-ci a peu pétitionné.

Voilà un fauteuil vacant à l'Académie française. Je ne vois pas à qui nous le donnerons. Il sera très vivement et très petitement disputé. Je perds, dans M. Dupaty un ami très dévoué, très actif, et assez influent dans la sphère académique comme parfaitement étranger à l'arène politique. Galant homme d'ailleurs, d'un esprit aussi sensé dans la vie que léger dans la littérature, et d’un cœur très steady. On est très ému ..., à Alexandrie, du chemin de fer que le Pacha d’Egypte vient enfin de concéder aux Anglais. Je reçois de là une lettre, non signée mais dont je reconnais l'auteur, riche négociant Français établi depuis longtemps en Egypte. " C'est le 12 de ce mois que les signatures ont été échangées. C'est donc à partir de ce moment qu'Abba-Pacha est officiellement le gouverneur du pays pour le compte de l'Angleterre. Ainsi, à moins que l’Europe ne s'y oppose, MM les Anglais vont disposer librement de 90 mille hommes, de 80 à 100 millions, des mines de charbon nouvellement découvertes, des produits inépuisables de la vallée du Nil, de l’Abyssinie & Et cela entre Malte et Aden, au point le plus stratégique du Globe commercialement et militairement parlant ; au point par conséquent le plus favorable pour prélever une dîme sur tous les produits agricoles et industriels du globe & & Et il m'invoque comme si j’y pouvais quelque chose. C'est certainement un grand pas vers la possession du Nord-Est de l'Afrique et de la clef européenne de l'Orient.

Onze heures Vous voilà parfaitement calme. Cela me plaît beaucoup. Adieu, adieu, adieu. G.

Val-Richer, Dimanche 27 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer, Dimanche 27 Juillet 1851

Nous ne pouvons pas sortir des orages. J’ai eu beau temps tant que j’ai été seul. nous nous entendons très bien le soleil et moi. Je le trouve très bonne compagnie. Quand je me promène en pleine liberté, et sous des flots de lumière, j'oublie la solitude. Pas toute la solitude. Si je vais à Trouville, ce ne sera que pour me promener. Je n'y coucherai pas. Mais pour peu que j’y aille et que je passe quelques heures, j’irai chercher le Prince George, et je serai aimable pour lui, puisque vous le désirez. J’ai eu ces jours-ci une lettre du chancelier. Toujours aussi sensé et aussi jeune.

Il y a du monde à Trouville, mais peu de gens de connaissance. J’y ai deux nièces, l’une jolie, l'autre pas, l’une spirituelle, l’autre pas, les dons sont partagés. Elles vont venir passer ici deux ou trois jours.

Narvaez a très bien fait de rendre refus pour refus. Palmerston ne sait être ni gracieux ni fier. Un homme de mes amis, que j’avais fait entrer aux Affaires Etrangères, et qui en est sorti avec moi, M de Lavergne (son nom ne vous est pas inconnu) va passer quelque temps en Angleterre. C’est un grand agriculteur, très curieux de voir des agriculteurs anglais et écossais. Je le recommanderai à quelques personnes. Il est bon à connaître, si vous avez Ellice sous la main, faites-moi la grâce de lui dire que M. de Lavergne lui portera probablement une lettre de moi.

Quand Ellice, sera-t-il de retour en Ecosse ? Vous avez raison de regretter d’Haubersaert. Il n'y a pas un plus galant homme, ni plus sensé malgré son langage excessif. Il se plaît à choquer. Cela le fait détester de beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'éclipse, il ne faut que de bien petits défauts pour éclipser de bien grandes qualités. N’ayez donc pas peur de l'éclipse. Le monde physique restera dans l’ordre jusqu'au jour où il finira ; et ce jour-là, ce n’est pas du monde physique qu’il conviendra d'avoir peur. Ceci soit dit sans vouloir vous faire peur de l'autre. Je trouve naturel que vous vous inquiétez de ce reçu de [Couth]. Vous le retrouverez. Vous êtes trop soigneuse pour l'avoir perdu. Vous l'aurez trop bien soigné. Vous avez moins de mémoire que d’ordre. Et puis, mention de vos actions et du reçu qu’il vous en avait donné, existe sûrement dans les livres de Couth. Il vous donnera un nouveau reçu si vous ne retrouvez pas le premier.

Voici mes seules nouvelles de Paris. " Il me semble que la démolition du Président suit son cours et qu’elle a fait de grands progrès depuis quelque temps. A Paris, l’opinion commence à se déclarer ouvertement contre lui. Ce dernier fantôme d'autorité s'en va, sans qu’il y ait rien, bien entendu, de prêt ni de possible à mettre à la place. Pour le moment tout le monde désarme ; la prochaine prorogation se fait déjà sentir. Mais tout le monde dit qu’au retour de l'assemblée, la guerre s’engagera très vivement. Nous aurons eu dans l’intervalle la campagne des Conseils Généraux où la lutte va recommencer sous une autre forme. "

Adieu, adieu. Je suis charmé que vous ayez eu un dîner bon et gai. Vous êtes sensible aux deux plaisirs. Adieu. G.

Nous ne pouvons pas sortir des orages. J’ai eu beau temps tant que j’ai été seul. nous nous entendons très bien le soleil et moi. Je le trouve très bonne compagnie. Quand je me promène en pleine liberté, et sous des flots de lumière, j'oublie la solitude. Pas toute la solitude. Si je vais à Trouville, ce ne sera que pour me promener. Je n'y coucherai pas. Mais pour peu que j’y aille et que je passe quelques heures, j’irai chercher le Prince George, et je serai aimable pour lui, puisque vous le désirez. J’ai eu ces jours-ci une lettre du chancelier. Toujours aussi sensé et aussi jeune.

Il y a du monde à Trouville, mais peu de gens de connaissance. J’y ai deux nièces, l’une jolie, l'autre pas, l’une spirituelle, l’autre pas, les dons sont partagés. Elles vont venir passer ici deux ou trois jours.

Narvaez a très bien fait de rendre refus pour refus. Palmerston ne sait être ni gracieux ni fier. Un homme de mes amis, que j’avais fait entrer aux Affaires Etrangères, et qui en est sorti avec moi, M de Lavergne (son nom ne vous est pas inconnu) va passer quelque temps en Angleterre. C’est un grand agriculteur, très curieux de voir des agriculteurs anglais et écossais. Je le recommanderai à quelques personnes. Il est bon à connaître, si vous avez Ellice sous la main, faites-moi la grâce de lui dire que M. de Lavergne lui portera probablement une lettre de moi.

Quand Ellice, sera-t-il de retour en Ecosse ? Vous avez raison de regretter d’Haubersaert. Il n'y a pas un plus galant homme, ni plus sensé malgré son langage excessif. Il se plaît à choquer. Cela le fait détester de beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'éclipse, il ne faut que de bien petits défauts pour éclipser de bien grandes qualités. N’ayez donc pas peur de l'éclipse. Le monde physique restera dans l’ordre jusqu'au jour où il finira ; et ce jour-là, ce n’est pas du monde physique qu’il conviendra d'avoir peur. Ceci soit dit sans vouloir vous faire peur de l'autre. Je trouve naturel que vous vous inquiétez de ce reçu de [Couth]. Vous le retrouverez. Vous êtes trop soigneuse pour l'avoir perdu. Vous l'aurez trop bien soigné. Vous avez moins de mémoire que d’ordre. Et puis, mention de vos actions et du reçu qu’il vous en avait donné, existe sûrement dans les livres de Couth. Il vous donnera un nouveau reçu si vous ne retrouvez pas le premier.

Voici mes seules nouvelles de Paris. " Il me semble que la démolition du Président suit son cours et qu’elle a fait de grands progrès depuis quelque temps. A Paris, l’opinion commence à se déclarer ouvertement contre lui. Ce dernier fantôme d'autorité s'en va, sans qu’il y ait rien, bien entendu, de prêt ni de possible à mettre à la place. Pour le moment tout le monde désarme ; la prochaine prorogation se fait déjà sentir. Mais tout le monde dit qu’au retour de l'assemblée, la guerre s’engagera très vivement. Nous aurons eu dans l’intervalle la campagne des Conseils Généraux où la lutte va recommencer sous une autre forme. "

Adieu, adieu. Je suis charmé que vous ayez eu un dîner bon et gai. Vous êtes sensible aux deux plaisirs. Adieu. G.

Val-Richer, Jeudi 24 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven

Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer, Jeudi 24 Juillet 1851

8 heures

Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.

J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.

J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.

Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.

Onze heures

On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.

Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.

8 heures

Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.

J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.

J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.

Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.

Onze heures

On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.

Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.

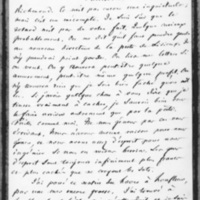

Broglie, Jeudi 24 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Broglie, Jeudi 24 octobre 1850

Me voilà tranquille sur le Ministre de la guerre. Schramm est un bon choix. Bon pour Changarnier, et bon pour le président. Il est laborieux, assez capable, obéi des subalternes, et étranger, je crois, aux grandes prétentions, et aux petites tracasseries. Nous avons deux fois failli le prendre. Mais le Roi ne l'aimait pas. Ceci apaisera fort les débuts de la session. Le duc de Broglie, en est convaincu. Il restera encore assez de sujets de querelle.

L’Autriche et la Prusse s’arrangeront comme le Président et le Général Changarnier. Elles ne peuvent pas plus se faire la guerre, à moins d'être folles, et elles ne sont pas Folles. Il faut que l’Autriche gagne le gros de la bataille, la bataille de l’unité allemande. Le Parlement d'Enfurt mourant et la Prusse rentrant dans la diète de Francfort, c’est la grosse bataille gagnée pour l’Autriche. L'affaire de Hesse est l’escarmouche, la rencontre par occasion. Là, il faut donner à la Prusse quelque satisfaction une couverture pour sa retraite. On la trouvera à Varsovie d’ici, il me semble qu’elle peut se trouver aisément. Il suffit de donner, un peu sur les doigts au grand Duc et de le contraindre à s’arranger avec ses sujets qui après tout, ne se sont point soulevés. On peut faire quelque chose pour eux sans céder à l’insurrection. Tout n'est-il pas bien réglé ?

Je pars dans deux heures. Je suis fort aise d'être venu. Il y a deux mérites qui surnagent toujours et surmontent tout le reste, d'être homme d’esprit et honnête homme. Là où ces deux mérites se rencontrent, il est bien rare qu’il my ait pas moyen de s’entendre et rien de bon à faire.

Je ne vois rien de plus dans les journaux. Mais Schramm est assez pour un jour. Il neige ici. Ce matin, quand j'ai ouvert mes volets tout était blanc. Adieu Adieu.

J’aurais tant aimé que Lady Jersey fût partie avant mon arrivée. Adieu. G.

Me voilà tranquille sur le Ministre de la guerre. Schramm est un bon choix. Bon pour Changarnier, et bon pour le président. Il est laborieux, assez capable, obéi des subalternes, et étranger, je crois, aux grandes prétentions, et aux petites tracasseries. Nous avons deux fois failli le prendre. Mais le Roi ne l'aimait pas. Ceci apaisera fort les débuts de la session. Le duc de Broglie, en est convaincu. Il restera encore assez de sujets de querelle.

L’Autriche et la Prusse s’arrangeront comme le Président et le Général Changarnier. Elles ne peuvent pas plus se faire la guerre, à moins d'être folles, et elles ne sont pas Folles. Il faut que l’Autriche gagne le gros de la bataille, la bataille de l’unité allemande. Le Parlement d'Enfurt mourant et la Prusse rentrant dans la diète de Francfort, c’est la grosse bataille gagnée pour l’Autriche. L'affaire de Hesse est l’escarmouche, la rencontre par occasion. Là, il faut donner à la Prusse quelque satisfaction une couverture pour sa retraite. On la trouvera à Varsovie d’ici, il me semble qu’elle peut se trouver aisément. Il suffit de donner, un peu sur les doigts au grand Duc et de le contraindre à s’arranger avec ses sujets qui après tout, ne se sont point soulevés. On peut faire quelque chose pour eux sans céder à l’insurrection. Tout n'est-il pas bien réglé ?

Je pars dans deux heures. Je suis fort aise d'être venu. Il y a deux mérites qui surnagent toujours et surmontent tout le reste, d'être homme d’esprit et honnête homme. Là où ces deux mérites se rencontrent, il est bien rare qu’il my ait pas moyen de s’entendre et rien de bon à faire.

Je ne vois rien de plus dans les journaux. Mais Schramm est assez pour un jour. Il neige ici. Ce matin, quand j'ai ouvert mes volets tout était blanc. Adieu Adieu.

J’aurais tant aimé que Lady Jersey fût partie avant mon arrivée. Adieu. G.

Val-Richer, Mardi 1er octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer, Mardi 1er octobre 1850

8 heures

On me dit et ce sont des Belges qui le disent, que la mort de la Reine Louise. fera beaucoup de mal au Roi Léopold. Elle est pour beaucoup dans sa bonne position, et on lui en veut beaucoup de n’être pas bien pour elle. On va jusqu’à dire que cela pourrait devenir grave et amener des manifestations populaires qui pourraient amener des événements. Les mœurs du Roi font un grand contraste avec la piété de la Reine. Le peuple Belge y est très sensible, en affection et en colère. Il serait bizarre qu’un trône, qui a résisté à l'ébranlement de l’Europe, fût ébranlé pour des fredaines de 50 ou 60 ans. Quel est précisément l’âge du roi Léopold ?

Je viens de me lever. Je lisais dans mon lit. Toujours Peel and his times qui m’attache extrêmement. Attachement triste par ses retours ! Nous avons fait pendant 30 ans de la politique qui valait bien celle-là avec des débats qui valaient bien ceux-là. M. Royer Collard revenu à son amitié pour moi, me disait peu avant sa mort : “ Vous vous faites beaucoup d’honneur; vous êtes le premier de votre temps et entre les premiers de tous les temps. “ Gardez-moi le secret de mes secrets plaisirs d'orgueil. Est-ce que tout cela doit aboutir au régime d’aujourd’hui. Est-ce là la fin ? Je ne le crois pas, mais quelques fois, je le crains. Je ne pense pas que je devienne superstitieux ; mais en tout cas, il y a de quoi devenir modeste ; on fait bien peu, même quand on fait bien, et il ne faut pas un bien grand vent pour tout emporter.

Onze heures

Les mêmes nouvelles nous arrivent en même temps. Votre lettre me dit ce que je viens de vous dire sur la Belgique. C'est triste et grave. Je pense sans cesse à la pauvre Reine de Claremont. J'espère qu'elle aura la satisfaction de voir encore sa fille. Pourquoi attend-elle ? Est-il vrai que la République ait témoigné à Bruxelles des craintes sur l’arrivée de la famille royale à Ostende ?

La joie à cause de la circulaire Barthelemy me paraît bien puérile. J’en doute un peu. Non pas qu'on l'ait manifestée, mais qu’on la sente réellement. On aura cru que la fusion devenait impossible, au moins que tout le public en France le croirait et le dirait. On aura voulu être de l'avis actuel du public ; sauf à avoir plus tard un autre avis si les évènements en suggèrent un autre. Suivre le vent, tous les souffles du vent, c'est l'habileté des habiles qui n’ont pas la grande ambition ni la grande habileté !

Voilà un horrible accident dans ma famille. Cette jolie petite Mad. de Vaines vient d'être horriblement brûlée. Son mari me donne les mêmes détails qui sont dans les débats. On espère la sauver mais sans certitude. On est à peu près sûr que, si elle est sauvée, elle ne sera pas défigurée. Pauvre jeune femme qui s'amusait de si bon cœur ! On est arrêté tout à coup dans le plaisir, comme dans la bonne politique. Adieu, Adieu.

Je vais aujourd' hui dîner à Lisieux malgré la pluie. Demain j'aurai du monde et de la conversation. Vendredi, 4, j'aurai 63 ans. Samedi 5 M. Hébert vient me voir avant d'aller à Claremont. Mercredi, 9, je vais à Broglie. Voilà mes affaires d’ici à huit jours. Adieu. adieu. G.

8 heures

On me dit et ce sont des Belges qui le disent, que la mort de la Reine Louise. fera beaucoup de mal au Roi Léopold. Elle est pour beaucoup dans sa bonne position, et on lui en veut beaucoup de n’être pas bien pour elle. On va jusqu’à dire que cela pourrait devenir grave et amener des manifestations populaires qui pourraient amener des événements. Les mœurs du Roi font un grand contraste avec la piété de la Reine. Le peuple Belge y est très sensible, en affection et en colère. Il serait bizarre qu’un trône, qui a résisté à l'ébranlement de l’Europe, fût ébranlé pour des fredaines de 50 ou 60 ans. Quel est précisément l’âge du roi Léopold ?

Je viens de me lever. Je lisais dans mon lit. Toujours Peel and his times qui m’attache extrêmement. Attachement triste par ses retours ! Nous avons fait pendant 30 ans de la politique qui valait bien celle-là avec des débats qui valaient bien ceux-là. M. Royer Collard revenu à son amitié pour moi, me disait peu avant sa mort : “ Vous vous faites beaucoup d’honneur; vous êtes le premier de votre temps et entre les premiers de tous les temps. “ Gardez-moi le secret de mes secrets plaisirs d'orgueil. Est-ce que tout cela doit aboutir au régime d’aujourd’hui. Est-ce là la fin ? Je ne le crois pas, mais quelques fois, je le crains. Je ne pense pas que je devienne superstitieux ; mais en tout cas, il y a de quoi devenir modeste ; on fait bien peu, même quand on fait bien, et il ne faut pas un bien grand vent pour tout emporter.

Onze heures

Les mêmes nouvelles nous arrivent en même temps. Votre lettre me dit ce que je viens de vous dire sur la Belgique. C'est triste et grave. Je pense sans cesse à la pauvre Reine de Claremont. J'espère qu'elle aura la satisfaction de voir encore sa fille. Pourquoi attend-elle ? Est-il vrai que la République ait témoigné à Bruxelles des craintes sur l’arrivée de la famille royale à Ostende ?

La joie à cause de la circulaire Barthelemy me paraît bien puérile. J’en doute un peu. Non pas qu'on l'ait manifestée, mais qu’on la sente réellement. On aura cru que la fusion devenait impossible, au moins que tout le public en France le croirait et le dirait. On aura voulu être de l'avis actuel du public ; sauf à avoir plus tard un autre avis si les évènements en suggèrent un autre. Suivre le vent, tous les souffles du vent, c'est l'habileté des habiles qui n’ont pas la grande ambition ni la grande habileté !

Voilà un horrible accident dans ma famille. Cette jolie petite Mad. de Vaines vient d'être horriblement brûlée. Son mari me donne les mêmes détails qui sont dans les débats. On espère la sauver mais sans certitude. On est à peu près sûr que, si elle est sauvée, elle ne sera pas défigurée. Pauvre jeune femme qui s'amusait de si bon cœur ! On est arrêté tout à coup dans le plaisir, comme dans la bonne politique. Adieu, Adieu.

Je vais aujourd' hui dîner à Lisieux malgré la pluie. Demain j'aurai du monde et de la conversation. Vendredi, 4, j'aurai 63 ans. Samedi 5 M. Hébert vient me voir avant d'aller à Claremont. Mercredi, 9, je vais à Broglie. Voilà mes affaires d’ici à huit jours. Adieu. adieu. G.

Val-Richer, Samedi 21 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer, Samedi 21 sept. 1850

Vous avez cent fois raison, il vaut mieux, pour un pays avoir des Liverpool pour ministres que des Canning. Et les Liverpool ont une vraie supériorité, car ils ont un meilleur jugement ; ils voient mieux les choses comme elles sont en effet, et ils se conduisent selon l’intérêt du pays, non selon la fantaisie de leur esprit ou le besoin de leur vanité. C'est pourquoi l’instinct public les regarde, et avec raison comme des hommes plus sérieux. Reste en même temps cet autre instinct qui n'accorde les honneurs de l'admiration publique et historique qu'aux hommes en qui éclate quelque supériorité du premier ordre qui les met, par quelque grand côté de la nature humaine tout-à-fait hors de pair. Les deux instincts sont également fondés et également indestructibles ; ils répondent à deux faits tout différents. Votre sentiment politique n'est donc point bourgeois du tout ; il n’y a rien de plus noble que le bon sens ; mais il n'exclut pas mon observation. Quant à honorer plus au moins les Liverpool ou les Canning, c'est une autre affaire. Question d'estime individuelle, non plus d’intérêt public. Si les Liverpool, avec leur esprit moins haut et moins rare, sont exempts de cet égoïsme vaniteux qui est le tort ordinaire des Canning ils sont infiniment plus honorables. Mais cela n’arrive pas toujours ; j'ai connu des Liverpool tout aussi égoïstes, et tout aussi vains que les Canning. La médiocrité ne met pas toujours à l'abri de la vanité, et la supériorité peut s'élever jusqu'au désintéressement modeste.

Puis, laissez-moi vous dire une autre chose, que je ne dirais pas à d'autres, de peur de passer pour un mystique, ce que je ne suis guère. Je ne sais pas du tout quels sont les desseins de Dieu sur le genre humain, mais certainement il en a car il ne nous laisse jamais tranquilles. Notre bonne et heureuse condition ici bas ne suffit point à ce qu’il veut faire de nous ou par nous. Il ne permet pas que nous nous y établissions. Il jette un levain caché, il frappe un coup imprévu pour nous tenir en fermentation continuelle. Il faut que nous marchions, que nous nous transformions. Quelquefois, nous nous précipitons nous-mêmes à tort et à travers, et Dieu punit notre fougue aveugle. Puis, nous voudrions nous arrêter vivre en repos, jouir de nos biens. Dieu n'y consent pas. Pour son œuvre à lui, le Gouvernement des Liverpool ne suffit pas ; il place à côté d’eux des esprits plus exigeants, plus remuants qui veulent du nouveau, font du bruit, poussent et entraînent les hommes. Vers quel but ? Selon quel plan ? Dieu seul le sait. Mais je crois en Dieu ; j’entrevois quelque chose de ses desseins, et du rôle qu’y jouent les Liverpool et les Canning, les Villèle et les Châteaubriand ; et cela m’aide à me soumettre à ce que j’ignore profondément. Vous avez touché une corde sensible. Aussi vous voyez comme elle résonne.

Onze heures

Je crois que vous pouvez vous dispenser de vous r'abonner au National et à la Presse. Ils ont assez d'abonnés pour oublier de se venger de votre abandon. Girardin est pourtant capable d’être piqué. Je m'étonne que votre ennui l'ait emporté sur votre poltronnerie. Les articles de l'Indépendance belge ne m'étonnent pas. Il y a et il y aura à Claremont une lutte intérieure qui se manifestera par des hésitations, des contradictions et des intermittences. Du reste l'Indépendance belge peut fort bien faire de tels articles, sans Claremont. Le Ministère actuel, dont ce journal est l'organe, est très hostile à la fusion et à tout ce qui de près ou de loin, sent la légitimité. Ce sont les Odilon Barrot de la Belgique. Adieu, Adieu. Ma fille doit arriver à Paris ce matin. Guillaume ira vous demander vos commissions.

Adieu. G.

Vous avez cent fois raison, il vaut mieux, pour un pays avoir des Liverpool pour ministres que des Canning. Et les Liverpool ont une vraie supériorité, car ils ont un meilleur jugement ; ils voient mieux les choses comme elles sont en effet, et ils se conduisent selon l’intérêt du pays, non selon la fantaisie de leur esprit ou le besoin de leur vanité. C'est pourquoi l’instinct public les regarde, et avec raison comme des hommes plus sérieux. Reste en même temps cet autre instinct qui n'accorde les honneurs de l'admiration publique et historique qu'aux hommes en qui éclate quelque supériorité du premier ordre qui les met, par quelque grand côté de la nature humaine tout-à-fait hors de pair. Les deux instincts sont également fondés et également indestructibles ; ils répondent à deux faits tout différents. Votre sentiment politique n'est donc point bourgeois du tout ; il n’y a rien de plus noble que le bon sens ; mais il n'exclut pas mon observation. Quant à honorer plus au moins les Liverpool ou les Canning, c'est une autre affaire. Question d'estime individuelle, non plus d’intérêt public. Si les Liverpool, avec leur esprit moins haut et moins rare, sont exempts de cet égoïsme vaniteux qui est le tort ordinaire des Canning ils sont infiniment plus honorables. Mais cela n’arrive pas toujours ; j'ai connu des Liverpool tout aussi égoïstes, et tout aussi vains que les Canning. La médiocrité ne met pas toujours à l'abri de la vanité, et la supériorité peut s'élever jusqu'au désintéressement modeste.

Puis, laissez-moi vous dire une autre chose, que je ne dirais pas à d'autres, de peur de passer pour un mystique, ce que je ne suis guère. Je ne sais pas du tout quels sont les desseins de Dieu sur le genre humain, mais certainement il en a car il ne nous laisse jamais tranquilles. Notre bonne et heureuse condition ici bas ne suffit point à ce qu’il veut faire de nous ou par nous. Il ne permet pas que nous nous y établissions. Il jette un levain caché, il frappe un coup imprévu pour nous tenir en fermentation continuelle. Il faut que nous marchions, que nous nous transformions. Quelquefois, nous nous précipitons nous-mêmes à tort et à travers, et Dieu punit notre fougue aveugle. Puis, nous voudrions nous arrêter vivre en repos, jouir de nos biens. Dieu n'y consent pas. Pour son œuvre à lui, le Gouvernement des Liverpool ne suffit pas ; il place à côté d’eux des esprits plus exigeants, plus remuants qui veulent du nouveau, font du bruit, poussent et entraînent les hommes. Vers quel but ? Selon quel plan ? Dieu seul le sait. Mais je crois en Dieu ; j’entrevois quelque chose de ses desseins, et du rôle qu’y jouent les Liverpool et les Canning, les Villèle et les Châteaubriand ; et cela m’aide à me soumettre à ce que j’ignore profondément. Vous avez touché une corde sensible. Aussi vous voyez comme elle résonne.

Onze heures

Je crois que vous pouvez vous dispenser de vous r'abonner au National et à la Presse. Ils ont assez d'abonnés pour oublier de se venger de votre abandon. Girardin est pourtant capable d’être piqué. Je m'étonne que votre ennui l'ait emporté sur votre poltronnerie. Les articles de l'Indépendance belge ne m'étonnent pas. Il y a et il y aura à Claremont une lutte intérieure qui se manifestera par des hésitations, des contradictions et des intermittences. Du reste l'Indépendance belge peut fort bien faire de tels articles, sans Claremont. Le Ministère actuel, dont ce journal est l'organe, est très hostile à la fusion et à tout ce qui de près ou de loin, sent la légitimité. Ce sont les Odilon Barrot de la Belgique. Adieu, Adieu. Ma fille doit arriver à Paris ce matin. Guillaume ira vous demander vos commissions.

Adieu. G.

Val-Richer, Mercredi 11 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer, Mercredi 11 Sept 1850,

8 heures

J’ai très bien dormi. J’ai besoin de me reposer. Je puis encore, quand je le veux, me fatiguer comme il y a douze ans ; mais j’en suis et j'en reste quelque temps fatigué. Plus j’y pense, plus ce que je viens de voir, et de faire, me paraît bon. Maintenant la bonne conduite doit conduire au succès avec un peu de bonheur pourtant, c’est à dire un peu d'aide de Dieu.

J'ai retrouvé à Paris, en rangeant mes papiers cinq lettres de moi à vous, le second voyage de la reine d'Angleterre au château d'Eu (septembre 1845). J'ai oublié de vous les rendre. Je les ai ici. Je viens de les relire. Quelle lanterne magique que le monde. Outre le malheur, il y a quelque chose qui me déplaît beaucoup dans ces brusques et continuels changements de scène ; c’est un certain défaut bien involontaire de dignité pour les acteurs. Si haut et si bas en un clin d'œil ! Tenir si peu et pouvoir si peu ! Des marionnettes, sans cesse remuées par des fils invisibles ; des plumes, dans l’air flottant en tous sens, sous des souffles inconnus. J'ai bien envie de finir comme Massillon commence son oraison funèbre devant le catafalque de Louis XIV : " Dieu seul est grand. "

M. de Witt est revenu de Cherbourg. Le Président mieux traité le second jour que le premier, et le troisième que le second. A tout prendre, accueil médiocre. La flotté très exacte, dans ses houras. (sept) au coup de sifflet, mais très froide. Les matelots Joinvillistes. Les officiers partagés, les uns Joinvillistes, les autres républicains. La population amusée, et indifférente beaucoup plus occupée du spectacle que de l'acteur principal. Petit, très petit complot des rouges pour crier sans relâche, sur ses pas, " vive la république sociale ! " Le peuple haussant les épaules et repoussant les gamins, avec mépris mais sans colère, Très bonne tenue de la troupe, faisant son devoir avec calme. Concours immense. Grande difficulté de trouver à manger. Quatre dîners de table d’hôte par jour dans toutes les auberges, et bien des gens ne parvenant pas à dîner. La flottille anglaise bien reçue et charmée de sa visite. quand le Président a passé devant elle en visitant la flotte, il a été accueilli par des houras très vifs.

10 heures

Je suis bien fâché de votre mal de gorge. Je ne peux pourtant pas me résoudre encore à vous envoyer à Madère. J'espère que ce ne sera pas long. Ne manquez pas, je vous prie de me dire aussi quand ce sera passé. C'est bien dommage que nous n'ayons pas rencontré Thiers sur la route, entre Esher et Claremont comme Salvandy.

Je doute un peu de la nouvelle de la Princesse Mathilde ; elle aura parlé d’un projet comme d'un fait. Je reçois un mot de Marion qui me dit que décidément ils quittent Brighton du 16 au 20, et qu’ils seront à Paris au commencement d'octobre. Vous le savez sûrement déjà. Adieu, adieu, adieu. G.

8 heures

J’ai très bien dormi. J’ai besoin de me reposer. Je puis encore, quand je le veux, me fatiguer comme il y a douze ans ; mais j’en suis et j'en reste quelque temps fatigué. Plus j’y pense, plus ce que je viens de voir, et de faire, me paraît bon. Maintenant la bonne conduite doit conduire au succès avec un peu de bonheur pourtant, c’est à dire un peu d'aide de Dieu.

J'ai retrouvé à Paris, en rangeant mes papiers cinq lettres de moi à vous, le second voyage de la reine d'Angleterre au château d'Eu (septembre 1845). J'ai oublié de vous les rendre. Je les ai ici. Je viens de les relire. Quelle lanterne magique que le monde. Outre le malheur, il y a quelque chose qui me déplaît beaucoup dans ces brusques et continuels changements de scène ; c’est un certain défaut bien involontaire de dignité pour les acteurs. Si haut et si bas en un clin d'œil ! Tenir si peu et pouvoir si peu ! Des marionnettes, sans cesse remuées par des fils invisibles ; des plumes, dans l’air flottant en tous sens, sous des souffles inconnus. J'ai bien envie de finir comme Massillon commence son oraison funèbre devant le catafalque de Louis XIV : " Dieu seul est grand. "

M. de Witt est revenu de Cherbourg. Le Président mieux traité le second jour que le premier, et le troisième que le second. A tout prendre, accueil médiocre. La flotté très exacte, dans ses houras. (sept) au coup de sifflet, mais très froide. Les matelots Joinvillistes. Les officiers partagés, les uns Joinvillistes, les autres républicains. La population amusée, et indifférente beaucoup plus occupée du spectacle que de l'acteur principal. Petit, très petit complot des rouges pour crier sans relâche, sur ses pas, " vive la république sociale ! " Le peuple haussant les épaules et repoussant les gamins, avec mépris mais sans colère, Très bonne tenue de la troupe, faisant son devoir avec calme. Concours immense. Grande difficulté de trouver à manger. Quatre dîners de table d’hôte par jour dans toutes les auberges, et bien des gens ne parvenant pas à dîner. La flottille anglaise bien reçue et charmée de sa visite. quand le Président a passé devant elle en visitant la flotte, il a été accueilli par des houras très vifs.

10 heures

Je suis bien fâché de votre mal de gorge. Je ne peux pourtant pas me résoudre encore à vous envoyer à Madère. J'espère que ce ne sera pas long. Ne manquez pas, je vous prie de me dire aussi quand ce sera passé. C'est bien dommage que nous n'ayons pas rencontré Thiers sur la route, entre Esher et Claremont comme Salvandy.

Je doute un peu de la nouvelle de la Princesse Mathilde ; elle aura parlé d’un projet comme d'un fait. Je reçois un mot de Marion qui me dit que décidément ils quittent Brighton du 16 au 20, et qu’ils seront à Paris au commencement d'octobre. Vous le savez sûrement déjà. Adieu, adieu, adieu. G.

Val-Richer, Jeudi 29 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven

Auteur : Guizot, François (1787-1874)

Val Richer, Jeudi 29 août 1850

On a beau dire qu’on s'attend à la mort de quelqu'un. La mort est quelque chose de si grand qu’elle frappe toujours comme un coup imprévu.

Je lisais, il y a quelques semaines à mes enfants un sermon de Bossuet, prêché devant Louis XIV, et qui dit : " C’est une étrange faiblesse de l’esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu’elle se mette en vue de tous côtés et en mille formes diverses. On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui à parlé, et de quoi le défunt l’a entretenu ; et tout d’un coup, il est mort ! Voilà dit-on ce que c’est que l'homme. Et celui qui le dit, c’est un homme ; et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée ; ou s'il passe dans son esprit quelque désir volage de s'y préparer, il dissipe bientôt les noires idées ; et je puis dire que les mortels n’ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d’enterrer les morts mêmes. " Ce sont de bien belles paroles et bien vraies.

Que feront la Reine et ses enfants ? Je persiste à penser que le parti digne est de laisser le corps du Roi à Claremont, toujours le centre et le lieu de la famille royale, jusqu'à ce qu'elle puisse le ramener à Dreux, comme il y doit être ramené, sans désordre et sans indifférence. Aujourd’hui, il y aurait l'un ou l'autre spectacle. Et toujours quelques uns des Princes à Claremont pendant que les autres voyageraient à leur gré. C’est la conduite que nous avons indiquée à St Léonard le Duc de Broglie et moi. Je viens de lui écrire pour lui demander, s’il est toujours du même avis. Que de sottises seront dites d’ici à huit jours sur ce grand mort ! Sottises de haine et sottises de bêtise.

En France et aussi en Angleterre. J'espère qu’il y aura aussi des paroles convenables. Il y a droit, et il peut supporter la vérité. J’espère aussi avoir enfin des lettres de vous. Le silence dans l'absence est insupportable.

Dix heures

Voilà vos deux lettres. J'ai vraiment envie, pour vous, que vous puissiez aller à Bade. Vous y passeriez huit jours agréablement. Qu'avez-vous besoin du Duc de Noailles ? Plaisir, je comprends, mais besoin, non. Kolb suffit pour la sureté.. Les Débats sont très convenables sur le Roi. Les paroles sont justes et le sentiment vrai. Le Constitutionnel très inconvenant. Sec et petit. On dirait qu’il parle pour sa propre justification. Quand viendra le moment où la vérité pourra être dite ? Jamais peut-être de mon vivant. Adieu, adieu.

Vous ne me dites pas de ne plus vous écrire à Schlangenbad. Je continue donc. Je serai bien aise quand je vous en saurai dehors. Votre ennui me déplaît et le froid m'inquiète. Adieu, adieu.

Prendra-t-on à Wiesbaden le deuil du Roi ? Ce serait de bien bonne paroles convenables. Il y a droit, et il peut politique comme de bien bon goût.

On a beau dire qu’on s'attend à la mort de quelqu'un. La mort est quelque chose de si grand qu’elle frappe toujours comme un coup imprévu.